院士,返璞学术和荣誉之真

2015-09-10姬养洲

姬养洲

“院士”是国家设立的科学技术或工程技术方面最高的学术称号,是我国专业技术人才队伍中的金字塔顶。然而,我国的院士制度是在借鉴苏联有关经验、沿袭我国传统做法的基础上形成的,已经越来越不适应新时期经济全球化、一体化、市场化的新需要。为此,党的十八届三中全会提出院士制度改革。时过一年,院士制度改革始终没有迈出决定性的步伐。

院士制度的产生

院士(Academician)源于“Academy”一词。Academy是古希腊传说中一位拯救雅典免遭劫难而牺牲的英雄。希腊人为了纪念这位智慧勇敢的英雄,建立了一个以Academy命名的幽静园林。在建园后916年的时间内,受到Academy智慧和勇敢感动的学者,纷纷在园内讲学,进行自发的学术活动,有许多学术团体都自称为“Academy”。1666年,法国成立了皇家科学院,在院工作的著名科学家首次被称为“Academy”。此后,英国皇家学会、普鲁士皇家科学院、俄国彼得堡皇家科学院纷纷使用“院士”这一称谓来命名自己国家最杰出的科学家。至此,“院士”便成为学术界给予科学家的最高荣誉称号。

新中国诞生后,中国科学院以原“中央研究院”和北平研究院的部分研究机构为主要基础建立起来,它是中国共产党领导下国家设立的科学技术方面最高学术机构和全国自然科学与高新技术综合研究发展中心。1953年,中国科学院访问苏联,回国后立即酝酿学习苏联的经验,建立学部制,以加强学术领导和管理,待条件成熟时再选举院士(当时

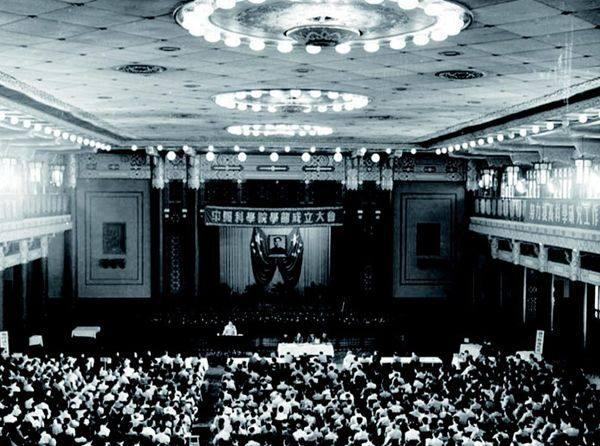

称为学部委员)。1954年,中国科学院开始筹建“物理学数学化学”、“生物学地学”、“技术科学”和“哲学社会科学”等4个学部,并邀请全国的科学家等推荐学部委员人选。1955年6月,中国科学院学部成立大会在北京召开,正式宣布成立学部,参会的学部委员有199人。

1984年,我国正式建立院士制度,将中国科学院学部委员更名为院士。1993年10月,国务院第十一次常务会议决定,将中国科学院学部委员改为“中国科学院院士”;并决定采纳王大珩、师昌绪等学部委员的建议,成立“中国工程院”。1994年,中国科学院向全体学部委员发出通知:党中央、国务院已决定,将中国科学院学部委员改称为“中国科学院院士”。此后的“中国科学院学部委员会大会”亦随之改为“中国科学院院士大会”。同年6月,中国工程院院士大会隆重召开,选举产生了首批96名中国工程院院士。中国工程院的成立,标志着我国工程技术界有了最高荣誉性、咨询性学术机构。1995年,中国工程院新增216名院士。

自1997年起,中国工程院与中国科学院同步每两年进行一次院士增选。1998年7月1日,中国科学院、中国工程院实行“资深院士”制度,年满80周岁的两院院士分别授予“中国科学院资深院士”和“中国工程院资深院士”称号。此外,两院还实行了外籍院士制度。

2013年11月,中共中央《关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出“改革院士遴选和管理体制,优化学科布局,提高中青年人才比例,实行院士退休和退出制度”的新要求。

院士的“超国民”待遇

根据国务院的有关规定,我国的院士享受国家规定的院士津贴为每月200元(免税)。院士所在单位也发放地方院士津贴,每月的金额从1000元到5000元不等。对于80岁以上的资深院士,国务院规定每人每年享有1万元的资深院士津贴,免予征收个人所得税。此外,很多地方更愿意授予院士一个官场级别——副部(省)级。除此之外,各省市还给院士提供了不同规格的“超国民”待遇。

河南省规定,从2004年起,河南省省属院士年薪不低于20万元,省财政为院士每人每年补贴20万元,并配备工作用车等,享受相当于副省级医疗待遇,医疗费用实报实销并发给每位院士每月500元护理费用。

广州市规定,给予在广州市工作的两院院士每月10000元的工作生活津贴。

重庆市规定,院士除享受国家规定的待遇外,市财政每月发给岗位津贴8000元,享受省部级医疗待遇。

院士制度存在的问题

我国院士制度的实施虽然取得了令人瞩目的成就,起到了极为重要的作用,但也存在一些亟待解决的问题。其主要表现是:

●院士评选中的不正之风

一是助选拉票。因为院士增选名额有限,竞争者又多,且淘汰率又高,所以,每两年的院士增选前一些个人,也包括不少单位,甚至省、市一级政府的领导,为了本人或本地区的私利,不择手段地“拉票”助选。直接或通过一定渠道“走后门”;更有通过请客吃饭、行贿等方式,拉票助选。尤其是有的地方政府、部门,不惜出公款重金进京开展各方“游说”,这种现象在近些年表现得尤为突出。

二是集成包装。所谓集成包装,就是某些单位或地方政府,为了使自己推荐的人选能够当选,采取特殊或全面“包装”的办法,按照院士评选的条件及成果要求,通过“移花接木”、“偷梁换柱”、“虚夸伪装”等办法,把其打扮并塑造成品德优秀、技术精湛、成果明显、业绩突出、贡献巨大的专家、学者,以表面现象误导评委或选举投票者。

三是重小圈子。很多院士在投票选举过程中,心存私念或谋取私利,对自己单位的候选人、自己熟悉的候选人或与自己打招呼甚至行贿的候选人比较重视,以致把自己的投票权偏使于上述候选人;而对不是自己圈内的候选人或不熟悉的候选人,即使业绩再好,成果再突出,也不会把票投给他们。结果使一些业绩与贡献虽然非常突出,却不会“走后门”的候选人,与“院士”称号失之交臂。

●院士推荐中的不良行为

一是将他人成果据为己有。有少数专家、学者,为了追求“梦想”的实现,不择手段地将他人的科研

成果,包括有关实验数据、论文观点及创新理论或技术等稍加修改或加以包装,作为自己的科研成果,致使自己的专业技术职务频频晋升,或进入院士候选之列。

二是以虚假成果投机蒙众。有个别专家、学者缺乏吃苦耐劳、精益求精,尤其是冒险追求真理的精神,在科研过程中不求真务实,而是走“捷径”。在所形成的成果中编造虚假数据或结论,以混淆视听,最后成其“美名”,到头来却是理论与技术的“空对空”。浙江大学出现的“贺海波论文造假事件”就是一例。虽然当事人被开除出教师队伍,中国工程院院士李连达不再续聘,但这一全国瞩目的论文造假事件引发的对院士制度存在问题的反思却远远没有结束。

三是以“官”压“才”。在一些科研等单位,以“官”压“才”、借才升“职”的现象屡见不鲜。在过去的院士增选的推荐中,一些高等院校、科研院所、高新技术企业,甚至主管机构、部门的行政领导,也千方百计地往“院士”行列里“钻营”。他们往往将本机构或部门所属专家、学者的科研成果加上自己的名字,甚至将自己的名字加在这些专家、学者的前面,以此作为被推荐的依据,帮助其参与院士推荐选举。尽管这些行政领导对所属专家、学者所取得的科研成果功不可没,但毕竟不是主研人员。

●增选中的不公问题

一是集中在少数经济发达省(市)。据对2001-2010年国科学院院士增选的数据分析可以看出,我国院士增选在各省级行政区、高校科研单位、学科等方面存在着严重的强者更强、弱者更弱的不公平或者叫“失衡”问题。近十年来新增的院士基本集中在经济发达的少数几个省份和特大城市,贵州、广西、江西、重庆、青海、宁夏、内蒙古、西藏等八个省(市、区)竟无一人被增选为院士,北京、上海、江苏等强势省(市)则出现院士云集趋势。据统计,近十年北京、上海和江苏三省(市)在院士的增选中不仅始终占据三甲,甚至新增院士也超过全国新增选院士的50%。

二是集中在少数重点高校。从几年来高教系统新增选的107名院士分布情况看,占全国高校数量1.72%的39所“985工程”院校当选院士93人,占87%;“211工程”院校当选院士12人,占11%。二者合计占比例为98%,其他高校增选院士比登天还难。仅占全国高校数量5%的“985工程”和“211工程”院校,几乎囊括了近年来高校单位增选院士的全部名额,很难体现出公正性。

三是集中在少数学部。近年来新增选的院士,在中国科学院各学部的分布也不均衡。当选院士人数最多的是生命科学与医学部,占总数的21%;最少的是信息技术信息部,仅占9%。学部增选院士的不均衡,不利于各个学科的协调发展,有可能导致科研资源的过度集中,诱发“近亲繁殖”,不利于突破性成果的产生。

●使用中的不规范现象

一是院士兼任行政职务太多。据初步统计,在783名中国工程院院士中,共有5610个兼职,人均兼职7.2个。而在中国科学院院士中,一生中未担任任何行政职务的仅占17%。院士制度设立的初衷是激励创新,给予做出重大科学成就的科学家以最高学术荣誉,是为了更好地激励他们从事科技创新,取得更大的科学成就。然而大量的科学家当选院士前就担任行政职务,往往可以支配更多的资源,直至当选院士。当选后,已任职的院士,会继续任更多、更高层次的行政职务;未曾任职的当选院士,也开始担任各种行政职务。周而复始,使我国的新一代科学

家,在科技创新高峰年龄段,一个又一个地离开科技创新第一线,被越来越多的行政管理事务羁绊,这种状况对我国的科技创新并持续冲击顶峰的事业则是重大损失。

二是院士兼任“商业”职务太多。自从党和国家实行人才强国战略以来,各地都越来越重视人才工作,尤其是对院士这个人才群体中最稀缺资源的重视,包括建立院士工作站,聘请做顾问,兼任名誉职务,把院士的技术知识商业化、政绩化。有的院士一个人受多个地区、多个单位聘请,兼职疲于奔命,致使这些院士不能有更多的时间和精力,深度从事本职内的科研开发和科技创新。

院士制度改革的对策建议

有关专家考察美、英、法、德、日五大发达国家科学院的运行状况后发现:相对独立的自我治理与自主运行、相对简单的组织架构与管理机制、相对理性的院士定位和认可表述、重视科普和出版物及大力建设学科道德规范、独具匠心灵活务实的制度设计、不具有经济和行政意义的学术性荣誉性等,这些成功经验对于我国的院士制度改革与完善,都具有十分重要的借鉴价值和指导意义。

●改革的重点方向——去行政化

我国院士制度改革的重点方向是去行政化。如何去行政化?一是在院士的推荐过程中,必须排除非学术因素干扰。在以往的院士推荐中,一些地方政府和企事业单位的领导,先由行政“长官”定调推荐谁,然后再对其进行“集成包装”,这种行政干预和长官意志必须根除。二是在院士的推荐过程中,应取消部委、地方等政府的推荐资格。在以往的院士推荐中,部委、地方等政府推荐的候选人占据了相当的比例,因而也掺杂着严重的行政因素和长官意志,这种现状必须改变。三是在院士的使用过程中,彻底解决院士行政领导职务兼职过多的问题。一般情况下,院士不得兼任行政管理和领导职务,让其专心从事科研开发和科技创新工作;必须兼职的,只能兼任一个行政管理和领导职务。

●改革的核心内容——去商业化

近年来,院士的技术知识,甚至包括院士这个荣誉称号,越来越商业化。一方面各地区对院士争夺的筹码越来越高,给予的各方面利益、待遇也越来越多。把院士作为商品来运作,这种做法完全违背院士制度建立和推行的初衷;另一方面,一些院士也把自己的技术知识、甚至院士称号作为商品,谋取更大的利益。这种院士价值的商业化做法,使院士制度偏离了正常轨道。所以,要下大决心,彻底纠正院士使用中的商业化倾向,返璞院士的学术性和荣誉性之真。

●改革的根本要求——去利益化

一直以来,党和国家对院士及其制度极为重视,院士们既有很高的工资待遇,又有一定的工作生活补贴,对其从事的科研项目也有相当充足的资金投入,还有方方面面的政策支持,因而不应该再追求额外的利益和待遇。对兼职从事科技攻关等工作的院士,应制定相应的管理办法和报酬制度。利益最大化虽然是市场经济发展所追求的目标,但这一目标不利于院士制度的实施与发展。因此,去利益化应成为院士制度改革的根本要求。

●改革的基本活力——去终身化

在我国,院士是国家设立的科学技术方面的最高学术称号,为终身荣誉;而且80周岁及以上的院士为资深终身院士。院士的终身制,使院士队伍缺少淘汰退出机制,其活力呈现出越来越不足的趋势,且争议性越来越大,质疑声越来越高。所以,院士制度改革的目标之一就是要打破院士的终身制。一是自愿退出机制:对一些年龄大、身体不好的院士,经本人申请,可批准其退出院士队伍。二是力劝退出机制:对一些学术造假、职业道德缺失、过分追求个人利益的院士,应劝其退出院士队伍。三是淘汰退出机制:对一些违背院士职业道德,甚至违法乱纪并造成不良影响的院士,应将其开除出院士队伍。

我国的院士制度改革的总体思路,就是要深入贯彻落实党的十八大三中、四中全会精神,强化学术导向、科研导向、创新导向、活力导向,根除行政化、商业化、利益化、终身化等问题,使院士称号回归学术性、荣誉性的本质定位,不断健全具有中国特色的社会主义院士制度,激发整个科研战线和全社会的创新创造活力。 责编/寇斌