兰菌净变身疫苗始末

2015-09-10高胜科

高胜科

这起风波,一方面说明公众利益受到损害,接种者知情权被侵害,另一方面,与儿童紧密相关的健康风险把控系统受到了最直接、最严峻的拷问。

“兰菌净疫苗风波”愈演愈烈之时,前后间隔不足一个月,国家卫计委两次回应。在兰菌净“真身”未被揭穿之前,这款由意大利生产的进口药物,混迹于疫苗体系至少8年之久,被推介给无数儿童使用。

4月10日,国家卫计委疾病预防与控制局局长于竞进在《中国疾控工作进展(2015)报告》发布会上表示,兰菌净不属于疫苗,而是国家食药监总局注册批准的一种“治疗用生物制品”,不能作为疫苗使用。这是兰菌净身份遭质疑以来官方首次表态。

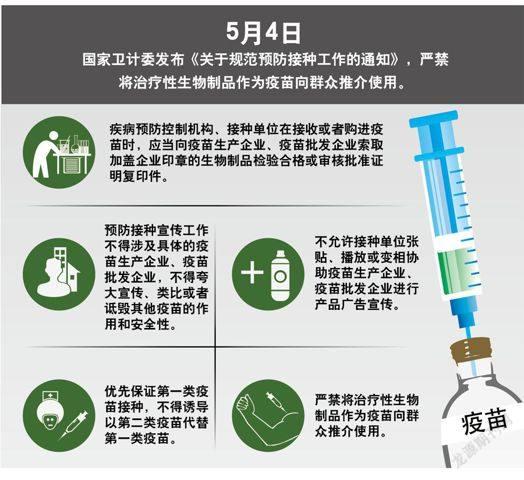

更实质性的动作在“五一”假期结束后,口头回应变成了书面文件。5月4日,国家卫计委官网发布《关于规范预防接种工作的通知》,严禁将治疗性生物制品,作为疫苗向群众推介使用。

一石激起千层浪。在国家有关部门连续性动作之后,很多给孩子用过兰菌净的家长惶恐万分、连呼上当。全国疾控体系也被置于风口浪尖,各级单位风声鹤唳,面对记者的采访,受访者均谨慎敏感,不愿多谈。陷于舆论漩涡最中心的兰菌净代理商,更是婉拒采访,强调已不再代理、销售该产品。截至目前,个别区域分销代理公司尚有为数不多的库存。

5月上旬,辽宁、陕西、浙江等地的疾控部门纷纷通过本地媒体进行澄清,声明不再售卖兰菌净。其中,浙江省疾控中心5月8日下发紧急通知,要求全省所有县市全部收回库存的兰菌净产品。当天,杭州市疾控中心进行了突击检查,“一旦查实,必须严肃处理”。

连日来,兰菌净的意大利生产厂家也通过委托中国公关公司,以及在中文官网发布声明,强调全面整改。下一步,在严查涉嫌违规行为的同时,也希望早日让产品回到医药流通正轨,杜绝兰菌净再流入疫苗体系。

风波看似已止,但曾经长达数年的鱼目混珠现象,无疑攸关民众切身利益甚至身体安全,是否会留下健康后遗症?过去的失误之责,谁来承担?向健康儿童推介使用药物,这既严重违背医学伦理,更违背药理,这一丑闻所衍射的教训,显然难以在短期内消弭。兰菌净风波直接暴露出的国内疾控管理体系的漏洞,令人深思。

兰菌净真身

兰菌净,由意大利贝斯迪大药厂(Bruschettini S.R.L)生产。这是一款6种细菌抗原提取物的口服产品,适用于呼吸道感染等疾病,意大利药品监管局将其划分为“其他类别疫苗”。

意大利药厂向记者提供的一份文件显示,意大利药品监管局在2012年签发的《生产企业GMP证书》中,兰菌净列为“免疫学制品:灭活细菌疫苗”。

厂家还介绍,兰菌净在世界卫生组织(WHO)对药品的官方分类系统(ATC)中有收录,列入“细菌疫苗”类,分类编码为J07。因此,该产品按照国际定义,在国外属于疫苗产品,且在超过15个欧洲国家推广销售。

而中国疾控体系内的专业人士对该说法持有异议。一方面,ATC是药品分类系统,兰菌净的JO7代码是一种药物分组;另一方面,查询世界卫生组织的立场文件,并不包含“细菌疫苗”类别。

该立场文件是针对具有国际公共卫生影响的疾病提出全球疫苗和免疫建议,在归纳了相应疾病和疫苗基本信息之后,就其在全球范围内的使用情况最后提出世界卫生组织的目前立场。其中所列疫苗,被认为具有公认性和常见性,截至目前共收纳24种疫苗,但并不包括兰菌净及“其他细菌疫苗”。

于竞进在4月10日的官方表态中称,根据我国《疫苗流通和预防接种管理条例》和《中华人民共和国药典(2005年版)》中关于疫苗的相关规定,可以认定“兰菌净不属于疫苗”。

另据了解,兰菌净既没有获得欧洲药监局的注册,也没有取得美国食品药品监督管理局的准许。在全球最权威专业著作《疫苗学》中,也未列有兰菌净。

不过,意大利贝斯迪大药厂依然认为,兰菌净在中国遭遇身份上的尴尬,是由于中国对疫苗的概念理解与国外有差异。按照中国疫苗有关法规对疫苗的定义,是指预防用生物制品,而兰菌净在国家食药监总局是以“治疗用生物制品”名义注册获批。

在意大利厂方看来,预防用生物制品,是一种从传统意义上来理解的疫苗,而国际上的新理解是,疫苗不仅有预防作用,还可以有治疗用途,即“治疗性疫苗”。因此,当身份遭到质疑后,厂家为“洗白”自己,率先将兰菌净宣传成一款“治疗性疫苗”。

但是,“治疗性疫苗”的首要前提是“疫苗”,目前还仅在概念探讨层面。中国工程院院士、北京生物制品研究所原所长赵凯称,中国还处在研究阶段,还没有任何一款真正的治疗性疫苗上市应用。

在赵凯看来,疫苗与药物从本质用途上也截然不同。疫苗用于预防疾病,并具有预防和控制传染病的针对性,而药物倾向于治疗,也未必针对特定的传染病。

从兰菌净的说明书上看,尽管适应于上呼吸道细菌感染的预防和治疗,但“预防”与“治疗”两者的倾向性还未明确。在意大利,兰菌净已被意大利药品监管局明确为必须经过严格的医生处方才能使用,口服时要严格遵照医嘱。

而一旦流入疫苗體系,产品使用时很难严格按照处方要求。在国内疾控体系内,向家长推荐兰菌净时无须开具处方。在南京大学法学院教授邱鹭风等受访专家看来,这无疑增加了用药风险,因为药物的禁忌与注意事项都容易在现实中被忽略。

药物入侵疫苗体系

2000年,兰菌净进入中国,以属于药品广义范畴的“治疗用生物制品”在原国家药监局注册获批。按药品审批程序,进口药物要完成注册批准,必须先在国内进行三期临床试验。

但是,据意大利厂家自述,兰菌净在中国的三期临床试验在2003年完成,相关科研论文也多发表于这一时期。对于时间上的矛盾,意大利厂家委托的中国公关公司负责人解释称,“注册批准之前也做过临床试验。”

当时处于前国家药监局局长郑筱萸在职时期,正是新药批文的高峰期,曾曝出药企花钱买到新药注册的全部材料并以假样品通过检验的新闻,构成新药审批的“中国特色”。

多年之后,兰菌净疫苗风波持续发酵,早年参与产品三期临床试验的多位医学专家纷纷表态:对兰菌净作为疫苗使用并不知情,当时也是按“药品”进行的临床试验。

今年5月,被卷进风波的中国工程院院士钟南山公开称,已收到多封邮件要求自己道歉,事实上,他从未支持过这种行为。他还怒斥,“非疫苗”作为疫苗用于健康人群,这种做法实属大胆,也严重违背医学伦理、违背药理。

一位北京三甲医院的儿科医生表示,用药本身就含有一定风险,对于患病的儿童本应慎之又慎,更何况是对健康儿童用药,于情于理都无法自圆其说。

那么,兰菌净缘何混迹于疫苗体系?

2007年,兰菌净首次被纳入中国疾控中心的儿童预防接种信息管理系统,随后,全国大部分疾控部门和基层预防接种单位将其作为二类疫苗推介使用。个中缘由,在风波发酵之后,国家与地方的疾控部门各执一词。

中国疾控中心免疫规划中心一位人士认为,该系统负责收集全国各地的疫苗使用情况,兰菌净在地方上作为二类疫苗自行采购、使用,因此才将兰菌净收集在系统内。而且,这种做法并不代表认定了兰菌净是疫苗。

而地方疾控部门与基层接种单位辩称,兰菌净出现在管理系统疫苗名单中,意味着地方可以推介使用。在他们看来,由国家负责的疫苗管理系统对地方具有指导意义。

清华大学公共管理学院教授、社会政策研究所执行所长李楯认为,虽然管理系统有收集地方信息的职能,但“地方上把非疫苗作为疫苗来推介,这种行为是否合法合规”这一前提不容忽略。因此,“疾控体系的解释还显得不够负责。”李楯说。

但无论如何,这直接暴露出国内疾控管理体系的明显纰漏,以及“丑闻”出现后的责任推诿。业内专家认为,这起风波一方面说明公众利益受到损害,接种者的知情权被侵害,另一方面,与中国众多儿童紧密相关的健康风险把控系统,受到了最直接、最严峻的拷问。

李楯、邱鹭风等多位专家一致认为,这种行政管理漏洞应及早弥补,否则未来一旦有同类产品钻空子进入疫苗系统,后果之严重将不堪设想。

邱鹭风建议,世界各国的药物都实行严格管制,毕竟是人命关天的特殊产品,国家要以“兰菌净风波”为戒,敲响一记警钟。今后,应加大打击力度,及早消除“鱼目混珠”的隐患。

市场推广“利益均沾”

兰菌净能混迹于疫苗体系畅通至少8年,也与产品背后的各方利益难以剥离。

同一规格18毫升/支的兰菌净,国内外的售价相差数倍。在意大利每支零售价14.2欧元,折合人民币约90元。而在中国,各地的每支售价在298元至398元之间。

香港铨福发展有限公司帮助兰菌净在中国完成药品注册和临床试验,也是该产品的第一家中国总代理商。该公司人士介绍,获得独家代理后,公司推广的渠道是医院,当时的市场零售价为188元/支。

几年之后,代理权易主,随着销售渠道的更换,兰菌净的终端售价也“水涨船高”。公开资料显示,接盘者是重庆煜澍丰医药有限公司。该公司自称,借助强大的推广力度,兰菌净自2009年销售以来,以每年200%的幅度快速增长,总销售额近6亿元。

这种强大的推广力度,得益于各省二级代理商的“地毯式”销售模式,即通过向基层接种单位推广,确保销售指标的完成。终端环节迅速“走量”的要害是,各级流通环节均从中获利。

湖南省邵阳市某乡镇卫生院一位副院长透露,兰菌净在当地售价400元/支,该院的利润空间数十元。流通链条的最上游采购价不足百元,由省疾控中心采购后,向市、县两级疾控部门逐级下发,最终到接种单位,每个环节都按一定比例加价。

浙江省疾控中心原主任丛黎明表示,二类疫苗作为收费疫苗项目,在疾控系统的各流通环节,可以在法定范围内加价,这也是从上游采购价到下游零售价之间的合理差价,因为疫苗有运输成本、人力成本等基本费用。但各地对此规定不同,加价幅度不同,也可以选择不加价。

比如,北京的疾控流通体系,就选择了“不加价”。北京市部分预防接种单位及个别区的疾控中心人士表示,在兰菌净的流通过程中不赚取差价利润,“向北京市疾控中心采购时是多少钱,我们就卖多少钱。”

然而,据业内人士透露,暗中却存在销售人员给予接种单位医生“单支回扣”现象。这是一种极为隐蔽的暗箱操作方式,业内术语为“带金销售”,即企业为刺激药品零售,对终端医护人员或单位采用的以非法现金利益给予回报的促销手段。

这一做法,在邱鹭风等法学专家看来涉嫌商业贿赂,违反了《反不正当竞争法》中“经营者不得采用财物或其他手段进行贿赂以销售或者购买商品”的规定,以及《国家药品管理法》的相关规定。但下一步,要看有关部门是否愿意对此展开调查和责任追究,如认定其违法,兰菌净以疫苗名义的销售所得,可列为不法收入,予以没收。

其实,“回扣”在医疗界是屡禁不止的潜规则。2014年,“带金销售”曾带出了跨国药企葛兰素史克(GSK)在华重大商业贿赂案,成为中国警方侦办的第一起跨国药企涉嫌重大经济犯罪案件。据警方调查,GSK中国公司涉嫌对非国家工作人员、单位行贿,非法获利数十亿元。

2014年9月,GSK中国公司被判罚金30亿元,公司前中国区总经理马克锐(Mark Reilly)等人获刑事处罚,并处以驱逐出境。

“紧急叫停”后不会退出

今年5月4日,国家卫计委在发布的《关于规范预防接种工作的通知》中强调,不允许接种单位协助疫苗厂商进行产品宣传。文件要求,进一步规范预防接种单位和接种人员行为,不允许宣传非疫苗类产品。预防接种宣传工作应以预防控制疾病为目的,宣传内容应当客观、科学,具有针对性。实施预防接种时要对儿童监护人进行充分告知,做到知情同意。

就在同一天,意大利药厂在中文官网上发布了一则郑重声明,称非常重视兰菌净在中国发生的风波,并在第一时间派出专人前往中国调查相关情况。调查期间,公司已暂停兰菌净在疾控中心的销售,会严查涉嫌违规操作的行为。

根据意大利药厂接受媒体采访时的解释,兰菌净进入中国市场后主要通过代理商模式运作。因为语言及文化等原因,公司充分授权代理商进行市场运作,也非常重视各个国家的法律法规,严格要求代理商遵守法规进行推广销售。2014年6月,由于一些违规消息的暴露和企业品牌战略的调整,意大利厂方停止了与前任代理商的合作。

意大利药厂方面称,接下来,公司将慎重选择合作伙伴,以有实力、有经验的医药企业为重,通过第三方权威机构在全国范围内发起兰菌净产品使用调查,并第一时间对外公布。未来药厂还将与更多的中国权威机构做目标人群及适应证临床医学分析,建立24小时售后服务体系,為产品使用人群及时答疑及回复,同时非常愿意接受各界的监督。

意大利药厂委托的中国公关公司负责人称,公司已关注到卫计委的最新文件和钟南山院士的表态,这是对产品属性的进一步明确,未来会严格按照中国法律制度,通过正常的药品销售渠道推广,肯定不会再进入疾控体系作为疫苗销售,“我们希望能快速回到正轨”。

“最令人担忧的是,受此舆论风波影响,可能会让中国消费者对兰菌净产品的安全性与有效性产生质疑,这也是我们必须要正面引导的。”上述公关负责人称,国内外科研论文已证明产品的安全性与有效性,而且产品进入中国至今,公司没有收到一例经临床医学证明的与兰菌净有关的不良报告。

尽管受此一番风波,但意大利药厂已明确:兰菌净不会退出中国。“无论从中国的气候状况还是大气环境上,针对上呼吸道细菌感染这种产品适应证,我们认为兰菌净在中国有市场且有存在的必要。”该负责人称。

不过,这次风波所带来的教训,不应被遗忘。