最后的古人类

2015-09-10丹·佛克

丹·佛克

在电影《滑动门》(1998)中,格温妮丝·帕特洛扮演的女主角海伦在伦敦地铁站赶地铁,可惜错过了,只能无助地站在月台上,眼睁睁地看着地铁门关闭。这部电影探索了两个交替世界,一个是女主角错过地铁后的世界,另一个是与之平行的恰好赶上地铁的世界。这部影片拍得并不好,烂番茄网站(一家知名的影视评论网站,http://www.rottentomatoes.com/,提供电影评论、评分、场次预告以及发布预告片等。网站以新鲜的红番茄表示对一部影视作品的正面评价,以砸烂的绿番茄表示对一部影视作品的负面评价,以新鲜度来对一部影视作品进行整体评价。译者注)上的影评仅仅给出了63%的“新鲜度”,但它生动地直面了一个很多人都曾问过的问题:如果事情没有按原来的轨迹发展,哪怕偏离了一点点,结果将是怎样的呢?

将这个问题放到地球生命的历史上,长久以来,吸引了各个领域的人对其进行思考。智慧生命的出现是偶然进化还是必然结果?这是史蒂芬·杰伊·古尔德的著作《奇妙的生命:波基斯页岩与历史的本质》(1989)中的一个主题。如果可以的话,我们让生命重新进化,那么智人——或其他的古人类——会再次出现吗?或者,人类的出现靠的是一种非常不可思议的环境吗?

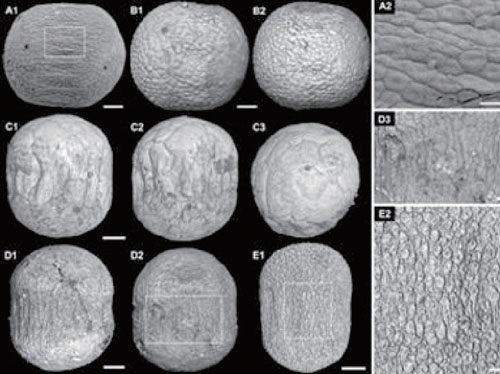

瓮安生物群中拉长的胚胎化石标本。瓮安生物群是发现于中国贵州瓮安县瓮福磷矿埃迪卡拉纪陡山沱组上磷矿段的一个磷酸盐化特异埋藏化石库。其中以三维立体形态保存的动物胚胎化石,作为迄今全球最古老的后生动物化石记录之一,为人们了解后生动物的起源和早期演化历程提供了精美绝伦的研究材料。

乍看之下,在38亿年的地球生命历史中,所有已发生之事似乎都较大程度上依赖于之前发生的一切。智人的出现也仅仅是20万年前的事。人类出现之前,地球已存在了数十亿年。古尔德并未在他的书中直接提及混沌理论,却完美地将它描述了出来:“最初毫无缘由发生的怪事产生了大量的后果,这些后果使某种未来在现在看来似乎不可避免。但是, 早期极其轻微地改变,历史就会进入一个完全不同的轨道,转向另一个合理的通道,并不断地偏离最初的轨迹。”

历史上第一次细胞分裂发生在生物复杂性的开始阶段,在这段时期,单细胞生命进化成多细胞生命。单细胞有机体在地球上出现得相当早,大约在地球形成10亿年左右。多细胞生命出现得相对较晚,在单细胞生命出现后的25亿年。这种进化或许是必然的,尤其在生命体随时间的推移日趋复杂的情况下。可是,生命体真的变得越来越复杂了吗?我们曾被告知,进化是没有“方向”的,生物学家也闭口不提“进步”二字。(饱受诟病的图片是那张旧教科书中无处不在的从猿到人的进化图。当然,新教材中也有,但是作者觉得有必要对其进行公开指责。)可是,当我们看化石记录时,确实看到生物复杂性在普遍渐增。

然而细究之后,这种进步的秘密就被发掘了出来。正如古尔德指出的那样,生命必须以简单的形式出现,这意味着“上升”是唯一的发展方向。事实上,最近的一项实验表明,生物从单细胞向多细胞转换的过程或许并非像以前想象的那样困难。在明尼苏达大学的一个实验室里,进化微生物学家威廉·拉特克利夫和同事观察了一个单细胞酵母菌在不到60天的时间里进化成为细胞集群的过程。这些细胞集群甚至表现出一些复杂行为,包括劳动分工(即一些细胞死亡,从而使其他细胞可以生长和繁殖)。

然而,进化即使有方向,有时也会被打乱。最具破坏性的是大灭绝,大灭绝的发生有着惊人的规律性,极大地破坏了地球的生态系统。其中最严重的一次灭绝发生在2.5亿年前(二叠纪至三叠纪),这场灾难摧毁了9 6%的海洋物种和70%的陆地物种。古尔德考察了一次更久远的大灭绝(4.88亿年前的寒武纪至奥陶纪大灭绝)中幸存和消亡的生物,发现了这次生物灭绝灾难中具有代表性的“幸运儿”——皮卡虫。这是一种形似鳗鱼的生物,可能是所有脊椎动物的祖先。若皮卡虫未能幸存,那么地球上很可能就没有脊椎动物了。

每个阶段都有幸存者和消亡者。二叠纪至三叠纪的大灭绝虽然极具毁灭性,但对不久之后出现的恐龙来说是个好消息,使它得以在地球上生存了约1.65亿年。但接下来,恐龙遭遇了自己的厄运,大约6600万年前,一个巨大的小行星猛烈撞击了墨西哥湾。撞击激起的残骸遮住了阳光,由此引发了灾难性的全球气候变冷。这种撞击理论虽然为大家认可,

皮卡虫

但仍有人持怀疑态度,一些研究者认为火山喷发是罪魁祸首。就在2015年春天,又有研究者提出了一个倾向于宇宙论的新理论:太阳系在银河系中运动时,地球可能进入了暗物质极度密集的区域,于是引发了灾难。不管原因是什么,对恐龙来说是灭顶之灾,但对一种长毛小型生物来说是个好消息。而这种生物,最终进化成了现在的我们。

如果说古尔德是福尔摩斯,那么西蒙·康韦·莫里斯就是他的死敌莫里亚蒂。这是个夸张的说法,但这两位学者明显处于对立面。对古尔德这位已故哈佛大学古生物学家来说,进化是非常偶然的,是一系列永无休止的意外事件,就像恰好赶上地铁和刚刚错过地铁一样偶然。相反,剑桥大学的古生物学教授康韦·莫里斯则专注研究进化趋同理论。他认

为,进化不是随机事件,而是受到强大约束的;只要存在环境生态位,进化就设法去填补,而填补其中的,经常是相似的生物。

在康韦·莫里斯教授目之所及处,尽是趋同。比如,他以生活在北美洲和南美洲的类虎动物的外貌来说明这个问题,它们有着不同的进化途径(北美洲的是一种胎盘哺乳动物,是今天野猫的祖先;南美洲的则是有袋类动物)。还有马达加斯加猬,其外形与在欧洲发现的刺猬非常像,但二者是分开进化的。我们还可以看看天上飞的动物,在进化过程中,生物发展了至少四种不同的飞翔方式:首先是昆虫的飞翔方式,之后分别是翼龙、鸟和蝙蝠。

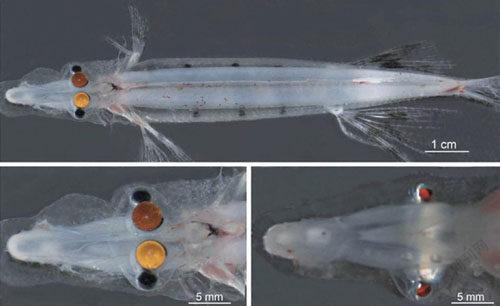

关于进化趋同研究最多的是眼睛的进化。英国进化生物学家理查德·道金斯指出,眼睛在历史上已经进化至少40次(或许多达60次)。事实上,眼睛的进化过程非常容易,一种名为拟渊灯鲑(又被称为标枪鬼鱼)的鱼甚至进化出了第二双眼睛。这种鱼的一只眼睛长在前方,就像在电视剧《辛普森一家》中缠着伯恩斯先生的那条鱼一样。

古人类谱系非常“浓密”,有着多重、平行的进化途径。

那么,偶然与趋同之争能否在实验室中平息?在将近30年的时间里,密歇根州立大学的微生物生态学家理查德·伦斯基一直在培育大肠杆菌12个分开的种群。迄今,该细菌已经进化了6万多代。大多数情况下,这12个种群的谱系差别极其细微,但也有一些显著的例外。在一个烧瓶中,细菌分裂成两组,这两组大小差别很大;这种分裂是实验启动几年后开始的。另一个种群在几年后学会了以烧瓶里的另一种化学物质——柠檬酸盐——为食(其他种群只消耗葡萄糖),在总数上迅速增长。伦斯基的数据令人振奋,但最终还是无法决定偶然与趋同之争的胜出者。这两个理论明显都与该实验相关,但都很难量化处理,甚至最巧妙的实验都无法充分证实这个问题。

可惜,以上这些似乎与人类没有多大关系。回到那张从猿到人的进化图盛行的年代,我们很容易想象出一架进化阶梯,在这个阶梯上,智人自然而然地占据了顶端的位置。然而,一些研究者认为,回到700万年前,在我们的祖先与黑猩猩的祖先背道而驰的年代,古人类谱系在现在看来非常“浓密”,有着多重、平行的进化途径。

拟渊灯鲑及其眼睛

在大部分古人类传说中,很少看到“进步”。工具的使用发生在约330万年前,而创新却只是零星地发生。美国自然历史博物馆荣誉馆长伊恩·塔特萨尔说:“新型工具一般是断断续续出现的,中间会相差成百上千年,甚至是几百万年。在这段漫长的间隔里,工具的改进也是极小的。”的确,美国康涅狄格大学的古人类学家丹尼尔·阿德勒认为,“正常”的情况是保持“技术稳定”,这种稳定可以轻松持续“几万甚至几十万年”。如今,技术的传播不过是眨眼之间的事,但是在史前,信息几乎无法扩散。

人口较少的时期,大灭绝就会出现。根据一项研究,约7万年前印度尼西亚的超级火山——多巴火山大爆发,引发了持续数十年,甚至几个世纪的全球变冷,人类种群的数量急剧减少到3000人至10000人。最终,我们成功度过这个种群遗传瓶颈,但值得牢记的是,其他所有的古人类种群都消失了。有一些种群,如直立猿人,在地球上生存了160万年;还有弗洛瑞斯人,在地球上生存了不足10万年。

纵观整个史前时代,生物演化与技术变革并行发展。大脑容量不断增加,然而这并不是我们的祖先独有的特征,很

多其他古人类也有此特征。塔特萨尔的研究表明,复杂的活动正在进行,如同一场军备竞赛,认知能力和技术相互促进。同时,人类进化树上的每个枝条都不得不适应变化莫测的气候。在恐龙时代,地球温度比今天高大约10 ℃。但是在3000万年前,全球开始变冷。更新世冰期将要到来,第一批灵长类动物栖息的森林已经逐渐消退,热带雨林逐渐为开阔草地取代。已适应树上生活的动物,面临着在草原上生活的巨大风险。但如果这些动物懂得协作,能够使用工具,那么就会有明显的优势。最终,只有古人类生存了下来。

尼安德特人复原像

塔特萨尔和很多研究者都发现,对智人来说,符号思维和复杂语言是一种优势,但在他们学会说话之前,必须满足一些生理条件。大多数灵长类动物的喉头位于喉部较为靠上的位置。喉头只有向下移动才能发出与人类语言有关的多种声音,并且需要声带、嘴唇、舌头和口腔的相互配合。这种配合很可能是由左大脑皮层的两个特定区域促成的,而这两个区域很可能是在最后的200万年内才形成现在的样子。

大型猎物并非屈服于我们的肌肉力量(和动物相比我们的肌肉少得可怜),而是我们的智力。

语言不只是生理行为,它很可能是与愈加复杂的社会行为一起进化而来,逐渐增强的认知能力使语言进化成为可能。这种认知能力包括心理学家所说的心智理论的发展,即能够洞察他人拥有自己的思想和意图。此外,具有能够思考眼前并不存在的事物的能力也同样关键。我们能够回忆过去,想象未来,并做出计划。我们已经在头脑中创造了崭新的世

界,其结果是在现实的物质世界里,使大型猎物屈服于我们的智力,而非屈服于我们的肌肉(与它们相比我们的肌肉要少得可怜)。

几乎可以确定的是,语言是与不断改进的技术同步发展的。如果我们的祖先可以想象出追踪和猎杀猛犸象的情景,他们也能想到用什么样的石器会让捕杀更容易,包括宰杀和肢解。至关重要的是,一旦发明出一种工具,制作工具的知就会传递下去,这种传递不仅通过演示,还要通过语言。

当然,到目前为止,我们讨论的不仅仅是生物进化,还有文化进化。在文化问题上,“进步”这个词甚至比生物进化更受轻视,但更难以忽视。文化创新似乎显示出方向性。一旦发明了矛、箭或犁,就是不可逆、不能否认的事实了。

我与考古学家迈克尔·哈赞在他多伦多大学的实验室里讨论了文化与生物进化之间微妙的相互作用。哈赞是研究早期石器与火的使用方面的专家,曾在欧洲、中东和非洲等地长期开展野外工作。他花费多年时间研究南非奇迹洞中留下的史前古器物,该洞穴见证了持续200万年的人类活动,很可能是人类祖先第一次学会控制火的地方。哈赞实验室的桌

子上摆放着大小不一、形状各异的石斧和箭头,架子上高高地堆放着白色的纸箱,里面装着更多石器时代的器物。

哈赞说:“在技术上,你的确可以看到发展趋势。事物变化是有方向的,这是技术发挥作用的内部逻辑所致。”但是技术发展的社会环境也是一个关键因素。让我们想一想我们的祖先是如何学会控制火的。学会如何让火一直燃烧是一件了不起的事,但这需要一个半永久的大本营,以便将这项技术传下去,直到我们学会随时随地生火。对许多历史学家来说,在通往现代文明的道路上,农业脱颖而出成为最后的伟大革新,在某种程度上是因为农业为更大的人类群落提供了一个永久的大本营。播种、收获小麦和大麦,驯养家畜的农业活动促进了现代文明的发展,因此建造耶利哥城墙和吉萨金字塔似乎是很小但很可能不可避免的一步。然而,这并未排除偶然性的可能。“关于农业起源,没有什么是必然的,”哈赞指出,“这不是一定要发生的,但是一旦发生,就不可逆转。”

那么,所有其他文化(从音乐、数学到幽默、宗教)的发展如何呢?直到3.5万年前,地球上还有另一支与我们非常类似的古人类人种——尼安德特人,即穴居人。虽然我们曾经认为穴居人野蛮、愚笨,但他们似乎和我们非常接近:他们是否会讲话、讲到何种程度无从得知,但他们的脑容量比较大,会使用复杂的工具,将死去的同类埋葬(虽然墓穴没有早期智人的那样精致)。在地球上还没有人类时,穴居人是否充当了改造地球的两足动物的角色呢?

在我的脑海里突然闪现出尼安德特人(而非我们人类)坐在伦敦皮卡迪利线地铁上的画面。

“从解剖学的角度看,还无法证明穴居人不如现代人类聪明, ”哈赞说,“我们还没有找到尼安德特人与现代人类做同一件事的考古环境。因而,你无法说:‘哦,现代人类在这件事上比尼安德特人聪明多了。’”最近的发现表明, 尼安德特人已使用珠宝和羽毛装饰自己,还用黑色和红色颜料在身体上涂画。甚至有人认为直布罗陀海峡附近山洞里简单的线条画就是尼安德特人画的“地图”,或者至少有某种象征功能,但这种解释引来不少争议。实际上,所有这些说法都是有争议的。

于是我问哈赞,如果尼安德特人没有被迫和人类竞争,那么他们是否可能统治地球。“为什么不可能呢? 我找不出不可能的原因,”他说,“最终会是尼安德特人存活下来建造城市吗?没人知道。但我想不出任何否定这个假设的理由。”这时,在我的脑海里突然闪现出尼安德特人(而非我们人类)坐在伦敦皮卡迪利线地铁上的画面。

但是,聪明的灵长类动物的进化本身或许就是一种侥幸。智力似乎并非反复进化而产生的,至少和眼睛进化的方式不同。已故进化生物学家恩斯特·迈尔曾指出,在大约30种已知动物类群中,智力只在脊索动物中进化了一次。在脊索动物上千个亚类中,高智力只存在于灵长类动物中,甚至只存在于一个很小的亚类中。除此之外,迈尔认为智力排第二的可能是头足类动物,今天一些研究者认为还应包括海豚和鸦科动物。但是迈尔将会说话、会使用符号的人类列为奇特的种群是非常正确的。

考虑到我们确实无法回到过去重新进化,这些问题似乎难以找到答案,但我们或许可以找到另一种方法,来研究这些可能会发生的历史。

自古以来,人类一直在探索其他宇宙空间是否存在智慧生命。但事实是,我们并未从外星人那里接收到多少信息,这表明智慧外星人并非普遍存在。银河系的其他地方可能并无生命,又或许仅存在某种原始生命,但是遇到了某种极难克服的进化障碍。这种障碍或许我们知晓,又或许与我们遇到的相当不同。还有另一种可能:我们是目前唯一的智能生

命。

智力进化很可能是未必会发生并且漫长的过程。然而,在这个过程中会出现很多智慧文明,将来也会有更多。这个观点同样可应用到地球。相对于宇宙,复杂生命仍然很年轻,或许将来地球上会出现比我们的后代更高级的智能生命。 或许智能生命的出现是必然的,我们只是第一批而已。