反腐败的“制度大爆炸”

2015-09-10叶竹盛

叶竹盛

假如有这么一个国家,那里有定期的民主选举,有强势的议会,有自由的媒体,有独立的司法机构,有维护宪法权威的宪法法院,还有独立的专门反腐机构,那么这个国家一定是清廉的吗?

又假如有第二个国家,它的国有企业很发达,政府提供大量的公共服务,各种规制很繁杂,税收很高,官僚机构在执法中有很大的自由裁量空间,那么这个国家一定会滑向腐败吗?

在很多学者看来,第一个国家的这些制度正是反腐的利器,没有这些制度就无法控制腐败;而在第二个国家,由于政府掌握的资源很多,国家权力很大,寻租空间也相应很大,很容易滋生腐败。

现实中还真有这么两个国家。第一个是印尼,1998年金融危机之后,威权统治倒台,迈向民主化和法治化,但至今被认为是亚洲最腐败的国家之一。第二个是瑞典,这个著名的高福利国家,政府掌握着大量资源,却同时也是世界上最清廉的国家之一。

现实与理论的悖逆折射出了反腐败与制度建设的复杂性。历史上,一些深陷腐败泥潭的国家,最终走出了腐败的困境,建立了法治制度,驯服了权力,这是现代西方发达国家走过的历程。但是在现代,只有极少数国家和地区成功逃脱了腐败泥潭,按照“透明国际”全球清廉指数排行榜的数据,非西方社会中,只有新加坡、日本和中国香港的清廉程度可以比肩西方社会,亚洲排行第四、第五的中国台湾和韩国,清廉指数都只是刚过及格线。对于其他大量国家和地区来说,要么无法开展有效的反腐败,要么反腐败虽然惨烈,却依然无法走出腐败严重的泥潭,难以建立长效的法治制度。

如何经由反腐败走向法治,而不是陷入越反越腐的怪圈,虽然目前无法从理论和现实中找到普遍适用的药方,但从其他已经走过或是正在走过这段历程的国家的经验中,或许可以获取一些有益的启示。

就在数月前,韩国通过了一个号称“史上最严”的反腐法案—《关于禁止接受不正当请托和财物的法律制定案》。法案规定,公职人员和一部分私立单位的人员,例如私立学校的教职工和记者编辑,收受财物单次超过约5000元人民币或是一年内累计超过约1.5万元人民币的,均构成犯罪,处3年以下有期徒刑或约15万元人民币的罚款。

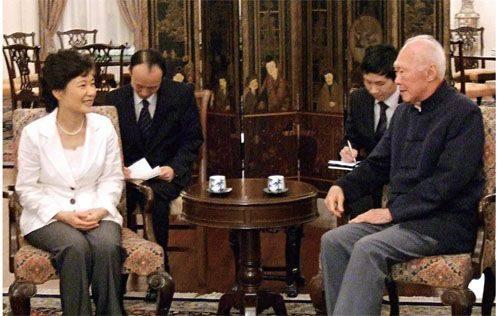

该法案由于触及了韩国社会普遍的人情往来和政府内外的大量人群,引起了广泛的争议,但还是在民众以及韩国首位女总统朴槿惠的支持下,顺利通过。

这部法律是韩国半个多世纪以来从未中断的强力反腐的延续,也是韩国试图从清廉的及格线迈向最清廉国家的一次努力。朴槿惠的父亲朴正熙正是半个世纪前启动韩国反腐风暴的政治强人。从朴正熙到朴槿惠时代的韩国,各种反腐手段轮番上阵,使韩国成为了一个罕见的“反腐实验室”。

朴正熙时代的反腐具有鲜明的权力烙印。1961年,朴正熙靠军事政变夺取政权,上台之初,他便宣布了两条施政纲领,一是发展经济,二是扫除腐败。他的新政权成立不过数周,便以腐败的名义逮捕和解雇了5万多名政府官员、军官和行政人员。这种运动式反腐很难说不存在“误伤”问题,在动机上也很难说不是朴正熙出于巩固权力而采取的权宜之计,但这种铁腕作风也一时起到了震慑作用。此后,韩国经济开始腾飞,走进了经济发展的黄金时代。

但是好景不长,伴随着经济快速增长,官员腐败又开始蔓延。朴正熙时代并不是没有专门的反腐机构,中央设立了监察院,地方设置了监察室,覆盖了全部政府部门。但是朴正熙的威权统治压抑了社会的政治活力,监察制度无法获得民众力量的支持,虽然也有一定的反腐成绩,但依然无法遏制腐败的蔓延。

直到70年代中期,朴正熙再次祭出运动式反腐的铁拳,开展“庶政刷新”运动,以《总理指令》的方式,决定要整肃12类官员,其中包括拥有豪华住宅者、包养情妇者、懒惰和没有时间观念者等等。这一轮反腐风暴中,同样有多达5万多名公职人员遭受惩处。

朴正熙的铁腕反腐虽然一时大快人心,但却受制于他的执政逻辑中内在的矛盾,无法形成长效的反腐机制,反而为腐败的卷土重来预埋了制度基因。首先便是不正常的政商关系。朴正熙的威权统治必须依赖大量的政治经费,商人是政治献金的主要来源,朴正熙政府只能以政治许诺作为回报。其次是反腐败缺少透明性。这种权力反腐的一个特征便是,主导反腐的并不是独立、透明的司法机关,而是政治或行政权力机构,在反谁不反谁、怎么反的问题上,存在大量黑箱操作的空间。这种情况下,韩国的反腐便很容易受到政治或政策因素的影响,纵容了一批贪腐官员。

1979年,朴正熙遇刺身亡。他虽然没有根本解决腐败问题,却是公认的清廉正直的统治者,他所累积的威望,也是朴槿惠能够当选总统的一大因素。朴正熙死后,全斗焕和卢泰愚相继接任总统,两人远没有朴正熙的威望,更需要获得政治同盟的支持才能维护统治,因此难免涉及利益输送,无法像朴正熙一樣,能够相对超脱于政治利益之上,因此两人双双深陷腐败漩涡,韩国的腐败程度超过朴正熙政变前的时代。

开启韩国法治反腐的是首位没有军方背景的民选总统金泳三。金泳三上台后,和朴正熙一样,也采取了铁腕的反腐政策,解除了多位旧官僚和军队将领的职务,但是他却同时建立了釜底抽薪似的反腐制度。最重要的两项是财产公开制度和金融实名制度,将官员的财产暴露在阳光底下。这两项制度在军政时代也萌生过,但却停留在纸面上,没有强力推行,根源便在于军政府困于自身的执政逻辑,即使有反腐的真诚,也无法承担反腐失控,损害政治同盟利益的后果。

金泳三作为首位文职民选总统,并没有这样的后顾之忧。他身先士卒,率先公开自己和直系亲属的全部财产,尔后推动国会立法,要求高级公务员全部公开财产。法案通过后,金泳三的两个部长和汉城市长就因为无法解释财产来源而下台,他的执政党中也有多位议员因为不明来源的巨额财产而被迫辞职。到1994年6月底,受到惩处的大小官员达3635人,其中642人被免职,192人暂时停职,其余的或降职、降薪,或被司法机关逮捕,其中包括两位国会议长。金泳三自己的次子也因为贪腐遭受调查。民选的合法性使金泳三经受住了重重政治震荡,坚持到了总统任期结束。金泳三的法治重拳最大的收获是,军政府时期两位总统的巨额财产都暴露出来,全斗焕和卢泰愚被最终定罪。如果说金泳三的反腐重点在于高级官员,他的继任者金大中则将反腐制度的重点放在了中下层官员身上,进一步扩大了官员财产公开的范围。

一些学者认为,让腐败的政府进行反腐败,无异于让一个掉入泥潭的人拔着自己的头发把自己拽出泥潭。朴正熙虽然自身是清廉的,但他的政府却充斥着腐败,他的两个继任者更是和腐败同流合污,事后追查贪腐金额双双超亿美元。金泳三和金大中也是清廉节俭的总统,但是他们的政府同样受到腐败的严重困扰,他们的亲信甚至儿子都卷入了腐败。那么为什么这样的政府能够一意推行反腐,直至根本遏制腐败的势头呢?这是反腐理论上一个难解之谜。实际上,在很多学者看来,韩国的反腐之路绝非常态,而是特例,在世界范围内是罕见的。印尼就是一个反面例子,1998年印尼虽然走上了民主化和法治化道路,但反腐上至今没有起色,依然是亚洲最腐败的国家之一。

研究制度经济学的学者观察到一个诡异的腐败现象—腐败具有“粘性”,也就是说,腐败一旦发展到特定程度,便会形成均衡,难以再打破。在这种境况中,即使每个人都认为应该停止腐败,也都从道德上谴责腐败,但就是没有人愿意首先停止腐败行为。诺贝尔经济学奖获得者米达尔曾研究过亚洲国家“街头官僚”腐败的现象,他分析说,之所以没人愿意首先停止腐败,是因为他们认为“既然大家都腐败,那我为什么不能腐败”?当每个人都认为自己清廉与否无法改变腐败大局之时,每个人便都成为了腐败的共谋者。这是中下层官僚的逻辑,对于高层官员乃至领导人来说,为什么也少有彻底推行反腐政策的人?经济学家的解释是,领导人通常是腐败制度的最大获益者,而反腐却存在潜在的政治风险。

假如不能解决反腐败的动机问题,那么即使像印尼一样初步建立了民主和法治制度的国家,也难逃腐败的泥沼。这就产生了一个极为吊诡的现象,被认为是反腐法宝的民主和法治,在特定情况下,反而有可能助长腐败。例如有研究转型国家反腐败的学者提出,一些国家的贪腐官员利用法治的程序正义原则,逃脱法律的追责。也有学者观察到,一些新近民主化的国家,腐败程度甚至超过威权国家,主要原因在于,民主机制仅仅被当作政党夺取政权的游戏规则,而不是制衡权力的机制。这种吊诡现象的根源在于,制度具有路径依赖的特性。同样一套制度,在腐败的环境中,可能会自我调适成为腐败的土壤,而在廉洁的环境中,则自我调适成为反腐败的保障。

这种逻辑使那些将反腐希望寄托在制度建设上的人们遭受了挫折,因为腐败的困境之中,要么无法达成建立有效反腐制度的共识,要么即使建立了相关制度,也會流于表面,或是走向异化。全斗焕和卢泰愚时代的韩国就是一个例子,财产公开制度和金融实名制度虽然已经萌生,但却丝毫没有效果。因此许多学者开始追问,是什么力量使一个腐败的政府成为反腐败的主导者,并且能够成功走出腐败困境?

哥德堡大学政治学者罗斯坦提出了一个反腐败的“大爆炸理论”,他认为出于腐败的“粘性”,渐进式的制度变革没办法将一个国家拉出腐败的泥潭。韩国半个世纪的反腐历程,在前30年便陷入越反越腐的怪圈。罗斯坦提出,只有经过一次密集的制度大变革,改变人们对腐败的根本预期,才可能使全民腐败走向全民廉洁。这个转折被他称为“谢林式的触发点”。“谢林点”是经济学家谢林提出的一个博弈论概念。简单而言,不同的人不约而同做出的共同选择,就是一个“谢林点”。前述腐败的“粘性”理论,也是“谢林点”博弈的结果,一个人推定其他人也腐败之时,便会心安理得选择一起腐败。罗斯坦的反腐败“大爆炸理论”提出,只有当反腐败的激烈程度足以将腐败的“谢林点”扭转为廉洁的“谢林点”之时,反腐败才不至于半途而废。

罗斯坦认为,历史上瑞典和现代的新加坡、香港,正是经由这样的“制度大爆炸”才摆脱了腐败的粘性,实现了廉洁政府。实际上,我们可以看到,韩国在结束军政府之后也进入了制度大爆炸的阶段,新近通过的“史上最严”反腐法案也是这个大爆炸的余震。但是对于为什么会发生制度大爆炸,罗斯坦并没有很好的答案,他只是猜测说,只有当一个国家面临巨大的外部威胁,或是遭遇重大经济或技术冲击之时,才可能发生根本性的制度变革。韩国、新加坡开启法治反腐之初,都或多或少面临着内外危机,但这三者的另一个更为鲜明的共同特点是,都有一个强力推动反腐的领导者,他们的政治意志直接触发了反腐大爆炸。不过,只看到这一点并不能将他们和朴正熙区分开来,这两位领导人显然也是强力反腐的推动者,却没有建立长效的反腐制度。

深层的逻辑在于,这些国家和地区的反腐制度在变革的初期便具有独立于领导人政治意志的属性,一旦开启,便像核裂变一样,会触发更多制度的变革,形成制度大爆炸。还是以韩国为例,金泳三的财产公开制度一经施行,官员的巨额财产超出民众的想象,便引发了震荡,一个理所当然的后续制度便是对官员财产来源进行调查,成立了“不义之财特别调查小组”,查实了众多官员的贪腐事实。直到反腐浪潮波及众多亲信乃至儿子,金泳三即使有后悔之意,也已经无法停止制度阵地进一步扩大了。因此虽然反腐变革是依靠领导人的政治意志开启的,但是制度的进展却具有自身的生命力,在一定程度上独立于领导人意志。

李光耀在新加坡所建立的反腐制度,也具有类似的性质。新加坡的反腐破局制度是独立的反贪污调查局的设立,局长由总理直接任命,只对总理负责,但日常办案具有高度的独立性,即使是总理也不能干预。李光耀在自传中透露了一件令他相当难受的案件。国家发展部部长郑章远是他的老朋友,也是新加坡建国的亲密战友,后陷入贪腐丑闻,接受反贪污调查局调查。郑章远想见李光耀,但李光耀为了保持中立,答复说必须等调查结束后才能见。郑章远面对压力,服毒自杀。李光耀卸任总理后,也曾遭受受贿指控,对他开展调查的也正是他一手创办的反贪污调查局。

萌发却又独立于政治意志,只有这种反腐败制度才能获得独立的生命力,成为一股不可遏制的力量,引爆反腐败的“制度大爆炸”,生成遏制腐败的法治体制。因此,是否建立了这样的制度,既是判断领导人反腐诚意和决心的标准,也是预测反腐败成败的重要依据。