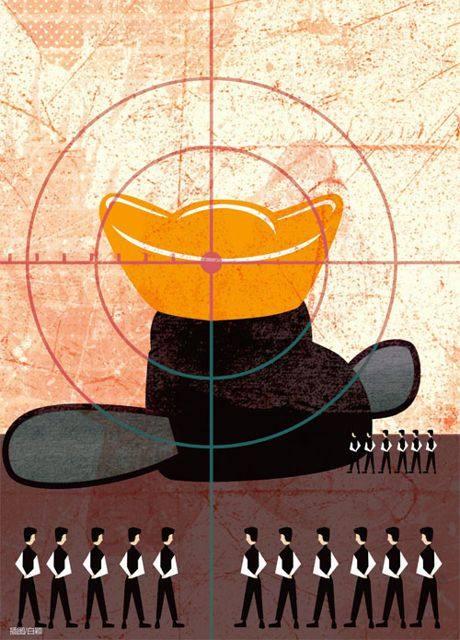

反腐高压下的地方主义式微

2015-09-10覃爱玲

覃爱玲

中国的市场化经济已经进行到中期,要求严守“政府”与“市场”之间的界限、政府不直接参与具体经济活动的理念,已在社会上形成较强共识,在这种情况下,地方政府“地方发展董事长”的身份面临重新定位,过去30多年驱动中国经济发展的地方竞争主义面临退出的呼声。

十八大以来,中国社会的政治生活和经济生活中最引人注意的分别是反腐和经济增速放缓。有极端观点甚至认为,反腐加剧与中国经济增速的下降之间有着一定关系。我们当然不认可这样的观点,但无可否认,现在确实出现了新情况,一些地方官员从此前的你争我抢、争相招商,变为怕担风险,不作为,不敢要项目。

从自由主义经济学角度看,政府减少对经济的具体介入,正是经济回归常态的好事件。然而,放在中国的具体国情上,过去多年,中国经济发展的最大动力之一,正是具有巨大发展冲动、相互竞争的各级地方政府。随着反腐的深入,加上受房地产决定性影响的地方财政的窘迫,以及中央对地方官员的考核中GDP因素的减少等各重大因素的叠加,这种地方竞争主义的发展模式已然走到尽头。

过去多年,地方政府是中国经济发展的主要动力之一,也被认为是创新的试验地。一直以来,外界对许多中国地方实权官员的印象是,既拿钱,也真的能办事。

自2013年中央加大反腐力度以来,大量各级别官员纷纷落网,作为有实权的地方官员,更是其中的重灾区。山西、云南和江西等地,都出了中高层官员塌方式的腐败落马现象。在这样的政治氛围中,反腐“动真格”的预期迅速产生。最近两年频繁出现的各地官员自杀现象,则在打“大老虎”的社会欢呼声中,给地方反腐笼罩上了一层相当惨烈的色彩。

在反腐已成为各阶层共识的情况下,很多人讳言反腐对中国经济的影响。但现实的情况可能是,几十年来,地方基层沉淀的问题已经达到十分严峻的地步,买官卖官、钱权交易严重,公务员队伍中千丝万缕的关联,使更多人都能找出问题。除严重打击了与腐败或不正之风相关的消费,反腐行动对中国经济更为深层的影响可能是,通过对地方官员的严厉督查,对过去那种需要极大地方官员自身裁量权、官员隐性分肥的地方发展主义,产生了极大限制作用。

最近,东北整体经济下行引起国内外广泛关注。一些观察者认为主要缘于其保守闭塞的风气,国有企业比例仍然过高。但不少业内人士则将之当为反腐高压下地方政府不作为后引起经济下行的典型。这种观点认为,社会风气不佳,官场存在普遍的贪腐状况,这成为一些地方官员在十八大后消极怠工,不作为,抵触反腐行动的最大原因。

哪怕是在一向与民间关系相当紧密的浙江一带,记者从当地得到的信息也是,“多一事不如少一事”。一方面是不主动作为,另一方面,上面布置下来的工作,即使有一定问题,地方官员为了不得罪“上面”,也不会愿意站出来去向上解释,而宁愿机械照做。这样,上面怪罪下来,至少可以不用自己担责任。

浙江某地级市一位官员在与记者私下聊天时表示,在当地官场,长期以来,除了为地方发展做出成绩,职位提升,“有钱”仍然是最重要的认同标准。当官虽然有政绩,但家里弄不到钱,“白忙”,同样是会被瞧不起的。只不过,“聪明人”会通过种种操作方式,使得即使调查也查不出证据,“能被查出的都是做得不好的”。在這种情况下,对高压反腐可能波及自己的担忧,在所难免。

事实上,关于全国各地官员在反腐的高压下,或者出于“不做不错”,或者出于做了也“无油水可捞”的心理,从而消极怠工的议论,相当普遍。

不仅仅是经济方面,在中国的政治生活中,很多时候是靠某种默认的政治文化运转的,什么样的行动是“政治正确”,在某个群体内有相对一致的共同意识。以前的意识是,中央盘子太大,不利于整体改动,但地方可以在一定领域创新,某些地方经济不发展,当政官员通过政治改革的试点也能获得政绩,某种意义上承担了为整体的中央改革探路的功能。而最近几年,一个微妙的变化是,地方政府创新已不再成为公共热门话题。

中国地域广大,各地情况差异巨大,在长久的中央集权历史中,中央与地方的关系一直处于不断调适中。中共建政以来,在中央高度集权的毛泽东时代,也一直强调要处理好“条条和块块”的央地关系。上世纪70年代末以来,以“放权让利”为主线的改革,一大要点即是放权给地方。

正是在前些年利益集团坐大,官员腐败严重,地方GDP主义等整体问题较为严重的情况下,新一届领导人通过各种领导小组、纪委双重领导和司法去地方化等制度化的措施加强中央权力的同时,通过严厉的反腐措施,要求对地方官员的具体行为进行规制,极大地缩小了地方官员自由活动的范围。加上地方政府最近几年一直依靠的土地财政发展模式走到尽头,中国地方政府的活动方式和范围面临极大的转型要求。

在一些地方政府的内部,虽然有着“不做不错”的一面,但在中国面临重大转型的阶段,地方官员的不作为,显然对社会的危害巨大,对整个社会的良性发展势必造成极大负面影响。

首先,最现实的一点,在当前经济下行的情况下,地方官员对地方经济发展缺乏动力,可能加大地方经济减速;其次,中国各地情况差异巨大,上面的要求一般都是原则性的,需要地方根据实际情况进行调试,如果僵硬地执行,不仅当地实际需求得不到有效满足,还可能导致对社会的伤害。

这一点,显然中央层面已经有了深刻感受。自去年底以来,批评地方政府不作为的声音经常出现在中央领导人的发言中。几个月前,李克强总理还亲自去东北督阵,要求当地对加快经济发展“立军令状”。可见,在新的发展动力和模式尚未完全成形的情况下,要想稳增长,政府全力投入仍然显得非常重要。

中国市场化改革的不断深入,要求严守“政府”与“市场”之间的界限、政府不直接参与具体经济活动的理念,已在社会上形成较强共识,在这种情况下,中国地方政府“地方发展董事长”的身份面临重新定位,过去30多年驱动中国经济发展的地方竞争主义面临退出的呼声。然而,现实是,中国经济新的模式尚未出现,升级和转型如何、何时能够完成,仍是当前面临的最大难题。在这种情况下,旧的模式提前退出,对经济的压力可想而知。

可以预期,地方政府在政治权力、经济能力和社会舆论等各方面面临新变化的情况下,在一段时期内,将处于相对沉寂阶段。这一变化对中国的整体发展意味着什么,是尚待持续观察的大课题。

更为现实的可能是,在“抓”和“放”之间摇摆的中国式央地关系模式,迫切需要通过制度化的努力进行全新的规范。