镜头下的北京皇家园林

2015-09-10朱天纯

朱天纯

北京在历史上曾为六朝都城。虽然宫墙深院所代表的皇权早已随时光远去,但那些保留下来的皇家园林建筑,仍然能让我们感受到皇城曾经的辉煌。我是土生土长的北京人,怀有浓厚的北京情结,所以摄影主题离不开老北京文化,而皇家文化是老北京文化的重要组成部分,因此作为最能直观表现皇家文化的皇家园林,自然成了我拍摄的重点。

北京的皇家园林数量众多,明清两代的故宫、被誉为“皇家园林博物馆”的颐和园、帝王用来祭祀的天坛、显示古代天文学成就的古观象台、中国现存规模最大的皇陵建筑群十三陵、铭记了英法联军侵华罪恶的圆明园……这一座座古老的建筑俨然就是一部部教科书,无声地展现着北京皇家文化。多年来,我走遍了这些皇家园林,用镜头记录下历史的遗存,完成了对老北京文化的礼赞。

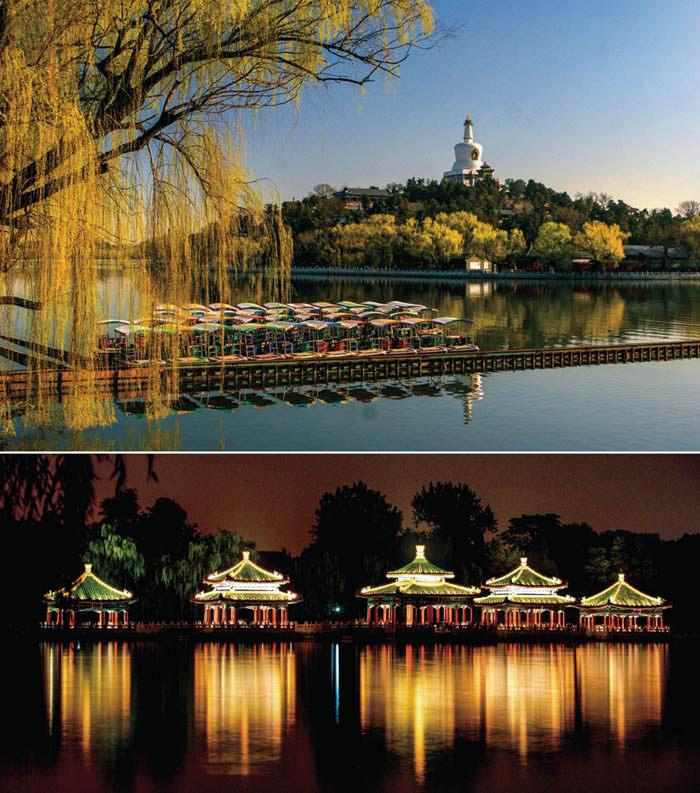

行摄北海公园

“混”进尚未开放的区域位于北京市中心的北海公园是我拍摄次数较多的皇家园林。公园以北海为中心,既有北方园林的宏阔气势,又融合了江南园林的婉约雅致。这里原是辽、金、元代皇家所建的离宫,明清时期被辟为帝王御苑,是中国现存最完整、最古老、最具综合性的皇家园林之一。公园占地69公顷,水面开阔,风景怡人。这里不仅有巍峨的白塔、恢宏的宫殿和佛寺,还有精致的静心斋、画舫斋、濠濮间等建筑群,以及玲珑精巧、造型各异的亭式建筑。远远望去,亭台楼阁错落有致,在水岸垂柳的掩映下,呈现出秀丽的古典之美。1925年,这里被辟为公园对外开放,从此以后,这些曾为皇族独享的美景渐渐进入普通百姓的视线。不过,由于北海紧邻中南海,所以公园内还有很多区域没有正式开放,而我读过的一些相关历史书籍对其有所叙述,因此我对那些未开放的地方充满了强烈的探求欲望。为了进入其中拍摄,我使用过很多方法混进“禁区”,让我记忆最深刻的就是在妙相亭的拍摄。

妙相亭位于公园花圃的西北角,这里之所以吸引我,是因为亭内有一座佛塔,塔中保存有五代十国时期名僧贯休所画的《十六应真像》真迹,这也是后世临摹及雕塑罗汉佛像的范本,所以,对佛教文化颇感兴趣的我,当然想要亲眼目睹一番。第一次尝试进入时,由于我没有经验,扛着相机就直接往里走,结果被工作人员拦在了外面。后来,我曾多次寻找机会进入,但都失败了,直到有一次我偶然看到那里在装修,于是决定借此机会“混”进去。我把相机放在背包里,装成游客,当我走进花圃,工作人员将我拦住,我借着自己会说几句东北话,便谎称自己是外地游客,因为从那边工地的入口进来后迷了路,所以必须原路返回。没想到那名工作人员竟然信以为真,便将我放了进去。进去之后,我掏出相机一阵狂拍,也许是缘分,这次我还拍到了尚未开放的宝积楼,而在众多的北海摄影作品中,这些照片的内容都是第一次出现,这让我兴奋不已。在多年的拍摄中,我对北海也有了更深的认识。

例如,知道了原来元大都的中心宫殿竟是建在北海团城内的,还知道了“北海三金”。“北海三金”这个名字最初是从一位老北京人口中听到的,他告诉我,要拍北海就必须知道“北海三金”,当我问他有哪三金时,他笑而不答。后来,我询问了很多上了年纪的北京人,并实地考察,才知道原来“三金”是指三个金属造物,即镇海铜人、铁影壁和金佛,这“三金”被视为北海公园的三宝。所以,如今来公园游玩的人,除了去到那些众所周知的景点,一些有雅兴的朋友,还会去寻找并不为人所熟知的“北海三金”。

古观象台轶事

“套近乎”获得拍摄机会

拍摄皇家园林的过程中,我的轶事和经历颇多,有一次经历就发生在古观象台,让我难忘。古观象台建于明朝正统七年(1442),位于北京市建国门立交桥西南角,是明清两代的国家天文台。观象台上设有8件铜制的大型天文仪器,这些仪器在造型、工艺等方面具有中国传统特色,而在刻度、游表、结构等方面,则反映了西欧文艺复兴后大型天文仪器的发展与成就。古观象台连续从事天文观测近500年,在中国现存的古观象台中是保持连续观测时间最长的。

古观象台是明清两代的国家天文台,从明正统初年到1929 年止,古观象台从事天文观测近500 年,是仍存的古观象台中保持连续观测最悠久的,它还以建筑完整和仪器配套齐全,在国际上久负盛名。

北京文化是由皇家文化和平民文化共同组成的,而皇家文化在北京的古建筑之中,又占有绝对的地位。北京的皇家园林建筑,是中华民族优秀文化的结晶,也是整个人类建筑史上杰出的瑰宝。

2012年春天,北京下了一场大雪,一天早上,我起床后见窗外一片洁白,想起以往从来没有在下雪天拍摄过古观象台,便拿起相机直奔建国门。到了那里,感到果然不虚此行,眼前的景象确实让我欣喜:由于这场雪赶上了无风的天气,所以地面的积雪有近20厘米厚,树枝和建筑上也都覆盖着皑皑白雪,这样的场景正是我所期待的。

无论是故宫、颐和园,还是北海公园,这些古老的皇家建筑,无不体现着北京这座皇城曾经的威严与辉煌,透露出北京深厚的历史文化底蕴。

但由于我到达观象台时太早,大门还没有开,我只能在门外等待。趁等待的时间,我在观象台外围拍摄了一阵,拍完外景后,我又来到入口处等待。由于天气寒冷,我只能来回走动,还不停地搓手哈气。不一会儿,警卫室的门开了,走出一位和我年纪相仿的男人,他上下打量了我一番后,便询问我来这里做什么。我回答他是来拍摄观象台的,他说要等到9点才会开门,并建议我先到附近找个地方暖和暖和,说完便回警卫室了。可我并没有离开,而是隔着铁门拍摄里面的景致。过了一会儿,他又走了出来。这次,我决定和他套套近乎,便问:“老哥今年多大岁数了?”“属蛇的。”他回答。我一听有戏,因为这个年龄的北京人年轻时几乎都在东北兵团待过,于是问:“那您也去过兵团?”“当然去过!”“我是九团的,您是几团?”“我也是九团的。”“哎呀,哥们儿,您快进来坐!”说着,他打开了铁门。见此情形,我说:“咱哥俩也别客气了,先不坐了,我想进去拍拍,拍完咱再聊。”“行,那8点半以前您可得出来,快上班了,让别人看见,我的饭碗就砸了。”我答应了他,随后便抓紧时间进行创作。

后来,这组观象台的雪景照片让我非常满意,而这次“套近乎”的成功经验,也让我在后来的拍摄中屡试不爽。

用不同形式拍摄故宫

与同行交流行摄颐和园

如果要按名气来给北京的皇家园林排位,那么排在第一位的非故宫莫属。

故宫旧称“紫禁城”,为明清两代的皇宫,先后有24位皇帝曾在此居住。故宫的整个建筑金碧辉煌,庄严恢弘,被誉为“世界五大宫”之一,并被联合国科教文组织列为“世界文化遗产”。

拍摄故宫的名家名作不胜枚举,视觉各不相同,以不同的方式去理解故宫。我最欣赏的是李少白,他拍摄故宫无数次,但作品总是有新的角度和内涵,让人百看不厌。

对于我来说,拍摄故宫是一个巨大的工程,而在长期的拍摄中,我也渐渐找到了属于自己的拍摄方式。我将故宫的拍摄分为四种形式:第一种是整体的记录,即通过镜头表现故宫宏伟的气势;第二种是光影的表现,由于故宫的建筑基本是红墙黄瓦灰地,色彩对比极强,所以我十分注重运用光影将这种视觉冲击力展现得淋漓尽致。此外,我还喜欢拍摄雨中的故宫,尤其是地面积水倒影中的故宫,在那种特殊的光影下,故宫呈现出不一样的意境;第三种是细节和局部的拍摄;第四种是故宫的人——由于故宫闻名于世,游人络绎不绝,而我则喜欢观察和拍摄他们,因为从他们的神情中,能够看到不同文化的交融与碰撞。

名气仅次于故宫的要数颐和园。颐和园始建于1750年,原是清朝帝王的行宫和花园,为中国四大名园之一,被誉为“皇家园林博物馆”。要想拍好颐和园,就必须了解这里的地理环境与园林布局,并要懂得在不同的季节和天气拍摄不同的内容。譬如只有在秋分这一天,当阳光斜照十七孔桥,这17个孔才会在光影下变幻成一条金黄色的珠链。这种画面一年只出现一次,但如果这一天天公不作美,那就只能遗憾地等待来年了。最初拍摄颐和园时,我的作品只停留在记录景色本身上面,那时,我常常将作品发到网上,收到来自网友的各种评论,或赞扬或批评,正是通过这种方式,让我认识了一位网名叫“颐和吴老”的朋友。虽然他拍摄的照片从观赏性上来看并不出色,但他对颐和园的历史和文化有着深入的研究,可谓这方面的行家里手。所以,他戏称我为“糖水派”,我则调侃他为“考据派”。后来,我们常常在一起交流,在他的影响下,我对颐和园也有了更多的了解,而这种了解潜移默化地渗透到摄影中,让我拍摄的作品更具深度。

走进沧桑的圆明园

追寻皇家园林中的龙文化

颐和园是以昆明湖、万寿山为基址,以杭州西湖为蓝本,汲取江南园林的设计手法而建成的一座大型山水园林,也是我国目前保存最完整的一座皇家行宫御苑,被誉为“皇家园林博物馆”。

虽然故宫和颐和园极具规模,但历史上的圆明园则更具气势。圆明园始建于清朝康熙年间,是中国古代第一座仿欧风格的大型皇家园林,其占地极广,仅水体面积就有颐和园那么大,而陆上面积则比故宫还要多一万多平方米,堪称中国园林艺术史上的巅峰之作。1860

年英法联军入侵北京,洗劫了园内的文物,1900年,圆明园再次遭到八国联军焚毁,从此只剩下残垣断壁,令世界各地前来游览的人惆怅感怀。

在拍摄圆明园时,我的心中是怀着浓浓的爱国情怀的,这处曾经秀丽无比的园林,如今已是满目苍夷,那些残垣断壁,无声地述说着历史的苦难,让人悲痛不已。所以,每一次拍摄圆明园,我都十分注重对环境和气氛的把控,力求通过光线、角度营造出充满沧桑和落寞感的画面。

除了北海、古观象台、故宫、颐和园、圆明园,我还拍摄了景山、十三陵、广化寺等地,这些皇家园林各有特色,将北京的皇家文化演绎得淋漓尽致。不过,尽管这些园林各不相同,但在摄影中,我总会去寻找一个相同的元素,那就是“龙”。在每一处皇家园林中,几乎都能看到龙的身影,它们以雕塑和绘画两种形态出现,其中艺术价值最高的要数北海公园里的双面九龙壁。这是一座高5米,长27米,厚1.2米的彩色琉璃砖影壁,壁面有9条浮雕的蟠龙,9条龙体态矫健,栩栩如生,它们曾多次出现在我的镜头之中。

左页上下两幅图为北京大学,北京大学是清圆明园的一部分,这里古树林立,山环水抱。一泓未名湖水和满塘的碧叶粉荷,牵动着无数学子的梦想。右页图为北京中轴线。

而我之所以要将龙文化融入我的北京皇家园林摄影作品中,是因为北京是六朝古都,而龙则是集皇权思想之最的图腾形象,所以,龙是一种最能直接表现北京皇家文化的元素。

这些年,我拍摄了上万张有关龙的作品,并从中精选出几百张,编辑出版了《京华龙影》一书,我希望更多的人能够通过这些影像,了解中华民族的龙文化,了解皇城北京的过往。

,在与他们眼神交汇的瞬间,我感到很不舒服。

国家博物馆里,陈列着印度各个时期的珍贵文物,但令我吃惊的是,这里的很多文物直接放在展架或展台上,并没有玻璃罩之类的保护设施遮盖,完全裸露在游客眼前。我走进一间没人的展室,看着一排触手可及的古老雕像,顿时无限感慨,这种别样的参观方式估计也只有印度才能体会到吧。参观期间,我还看到工作人员在修补雕像时,直接托起文物,连手套都不带,我看得目瞪口呆!新德里是我在印度停留时间最长的城市,在这里,我看到了最真实的印度。两天后,我返回上海,一个月的印度漫游之旅就此落下帷幕。

再见了,印度!这里的神奇,只有你踏上这片土地,才能有切身体会,也许不久后,我还会重返印度,继续深入领略它那迷人的魅力!