我们最幸福

2015-09-10黄梵

黄梵

黄 梵

原名黄帆,湖北黄冈人,诗人,小说家。1963年生于甘肃兰州。现任南京理工大学艺文部副教授,美国弗蒙特国际写作中心驻留作家。已出版长篇小说《第十一诫》、《等待青春消失》,小说集《女校先生》,诗集《南京哀歌》等多部。获第二届汉语诗歌双年十佳奖。作品被译成英语、德语、意大利语、希腊语、韩语、法语、日语等文字。

插画/苏向宁

我最喜欢和爸爸打羽毛球,这种运动花费少,需要的场地也不算大。当妈妈看着我和爸爸奋力拼杀,竭力把球打向对方,她会高兴地为我们喝彩,准确地说,多半是为我喝彩,仿佛她是我的主教练。当然,有时她也会搞平衡,为爸爸喝彩,这通常是因为爸爸打出了真正罕见的好球。我这么说,你们肯定不知道我们是在泥坑附近打球,泥坑离我们不过两只羽毛球拍的距离,那里正在埋设橙色的管道,据爸爸说,那是天然气管道。我相信爸爸说的,反正他什么都知道。

我和爸爸打球时,占据着一段一米半宽、三米多长的慢车道。爸爸并非没有考虑慢车道上有过往的车辆等,就算我家不占用,这段慢车道也不会有车辆通行,因为道边的各家小店铺,早已把自家门前的慢车道据为己有,占道经营。卖炒货的那家叔叔,把一口漆黑的大炒锅直接架在人行道上,炉门就对着慢车道,不时从炉膛掏出的炉渣早已堆成了小丘。卖鱼的那家阿姨,把装鱼的各种大盆摆满人行道,她索性蹲在慢车道上为顾客们操刀杀鱼。卖甘蔗汁的韩老太,把榨过的甘蔗渣就扔在人行道,排队买甘蔗汁的队伍只好朝慢车道蜿蜒……这样一来,自行车或助力车都不愿意走这段慢车道,它们都自觉绕行,统统去大马路和汽车争道。

我家终年卖米,爸爸经营着整条街上唯一能进到五常米的米店,所以,生意还不错,光凭这点,我就挺佩服爸爸。只要遇到难办的事,爸爸就闷头抽烟,一般不到三支烟的工夫,爸爸准会想出办法。久而久之,妈妈有了一句口头禅:别着急,你爸总归有办法。

我们刚搬进这条街时,我心里无限波折。到处是房子、马路、小巷、泥坑,一提打球的空地,我就气不打一处来。我看不见哪里有空地,就算空地是一轮明晃晃的太阳,我也像瞎子一样看不见。我多怀念我家原来的地方啊,虽然是一条乱七八糟的巷子,但附近有一个大广场。吃完晚饭,不少人会去广场吹风散步,跳广场舞,我们一家三口也会拿上球拍,占据广场的一个小角落。广场上的事,样样都好玩,跳广场舞的方阵里常混着几个老外,他们大概对中国人这样锻炼充满好奇。广场上也有令我好奇的事,每天都能碰到成双入对的恋人,他们坐在条石凳上,仿佛有说不完的话。我真难以想象,他们心里怎么会藏着那么多的话?我的话就没那么多,爸爸说言多必失。我觉得爸爸说得对,街上吵架的恶言恶语都是这么来的。不过与我心里的担心相比,这些都算不了什么。爸爸妈妈从不解释,我是怎么来到人世的,只说他们恋爱之后就有了我。恋爱?是不是像广场上的恋人那样不停说话?这么说,是爸爸妈妈不停说的话让妈妈怀上了我?从此,我害怕跟年龄相仿的男生说话。言多必失,爸爸说得对!

打球就比说话简单得多。我只和男生们在课间打打球,任凭他们哇啦哇啦乱叫,我从不轻易跟他们搭话。回想起来,我和爸爸说的话最多,反正他是我爸爸,我没什么好担心的。妈妈只要同时看见我和爸爸,就幸福得不得了,哪怕我们坐着发呆,她都十分满足,直到这座城市准备破费上千亿元改造老城区。拆迁那段时间,爸爸总是闷声抽烟,妈妈永远是那句口头禅:别着急,你爸总归有办法。再后来,我们举家搬到了这里,租下三米多宽的门面房,三人睡在米店里面的一间小屋。这种环境刚开始叫我高兴不起来,但爸爸安慰我说,以后会有大房子的。我故意借最难的事,说出心里的气话:“那空地呢?我们到哪里打球?你总不会带我到马路上打吧?”

兴许是我提到的马路,给了爸爸灵感,有天放学回家时,爸爸用一脸的笑迎着我。他递给我一只球拍,走近门前的慢车道,扭头说:“那那,爸爸已经想好了,我们就不学左邻右舍,不把生意搬到慢车道上做……”他向我保证,门前这段慢车道将专门用来和我打羽毛球。我愣愣地望着门前只有五六平米的长条形慢车道,心里涌起了一股复杂的感受,既感动又心酸。真是巧妇难为无米之炊啊。不过我转念一想,心情顿时又好起来。这里地处闹市区,可是寸土寸金的地段,其他店主都竭力占用门前的车道做生意,只有爸爸像个贵族,只把门前的慢车道用来帮我健身打球。这么一比,就比出了爸爸的伟大,我真为自己有个伟大的爸爸感到骄傲!

每天傍晚,只要我和爸爸一来一去打着羽毛球,附近的店主都忍不住停下手中的活儿,合力帮着我吆喝。毫无疑问,他们都希望我赢,他们乐于看到一个孩子战胜大人。我知道爸爸暗中一直让着我,他一边哼着小曲,一边奋力拦截飞向泥坑的险球。我和爸爸打了无数个回合,却没有一次把球打进泥坑,功劳全要归爸爸,更说明爸爸球技高超,总能救回被我打向泥坑的险球……

插画/苏向宁

爸爸年少時身手矫健,曾被选进业余体校打羽毛球,当他正得意将来会成为一个职业运动员时,爷爷突然病逝,养活一家人的重担瞬间就落到了他这个长子肩上。哪怕他再想当职业运动员,也只好离开体校,开始摆地摊挣钱。恰好那时妈妈也在他附近摆地摊,一天中午,他主动给妈妈送去盒饭,两人从此成了朋友。我最应该感谢的是那盒盒饭,不然怎么会有我呢?

记得我刚学会跑,爸爸就开始教我打羽毛球。他双手真巧,自制了一只我能举得动的小羽毛球拍,骗我玩家家打羽毛球。爸爸骗我的招数很多,哪怕我不想打球,爸爸总有办法诱惑我。“打完了带你去买汪鸡蛋,怎么样?”“带你去买芭比娃!”“带你去吃炸薯条!”“带你去坐缆车!”……总之,他列举的诱惑真是无穷无尽,我怎么能不动心呢?直到有一天,我真的爱上了这项运动,只要一天不打心里就憋得慌。

说来也怪,当我真爱上了这项运动,爸爸并不打算把我送进体校,去实现他早年的夙愿。他只是希望我每天动一动,活动在学校僵坐了一天的身子。所以,当学校成立了羽毛球队,爸爸倒反对我加入球队。他拿出一张纸,画出了我走向未来的路线图,他在末端画了一支箭头,锋利得像一把利剑,刺穿了“大学”两个字。他问我:“你明白了?”我点点头,我怎么能不明白呢?所有的店主都想把孩子送进大学,爸爸也希望我给他长面子,对吧?他上学的时候,进体校是最长面子的事,但现在已经不是了。

根据爸爸设计的路线图(那可是爸爸抽了好几包烟才画出的玩意儿),我需要掌握一种高考加分的技艺,究竟是哪门技艺呢?爸爸带我去见了几个老师,他们把我的小手指掰来捏去,经过仔细权衡,建议我学钢琴。对我们这种家庭,学钢琴的费用显然很贵,但爸爸义无反顾,每周一次,把我送到周教授家里学习。学了半年,我才知道周教授原来是一个教音乐史的教授,钢琴只是他的业余爱好。我把情况告诉爸爸,爸爸却叫我不要操心,说人家是教音乐的教授,哪怕钢琴弹得再业余,教你一个小学生还是绰绰有余。我凡事相信爸爸,既然他为此事抽过好几包烟,我有什么必要再怀疑呢?

一天,周教授通知我们全家去听他的讲座。我们准时赶到讲座大厅时,发现并不是他的讲座专场。上半场是美国加州来的一个教授讲莫扎特,那人每讲一段,就转身坐到台上的钢琴边,弹奏一段莫扎特的曲子,同时还接受台下观众的提问,气氛非常融洽活跃。轮到周教授上台时,不知为什么,我开始为他捏一把汗。他上台不到一分钟,兜里的手机就响了,他竟毫无顾忌地掏出手机,与对方说事。台下的观众一片哗然,我就像坐在炉火边,脸颊滚烫,仿佛是自己在台上丢丑。我闭上眼睛,不敢看周教授,直到他谈音乐的嗓音重新响起。不到一小时的讲座,他中间接了三个电话,真叫我无地自容,以后我还有脸告诉别人他是我的恩师吗?

回家的路上,我尽量不看爸爸,知道他心里也难受着呢。只有妈妈还是老样子,脸上永远露着温良的微笑,说:“那个美国教授弹的音乐,真好听。我原来以为只有通俗音乐才好听呢……”直到她把话题转到周教授身上,爸爸才突然发话,他既是说给妈妈听也说给我听:“我们还是换个钢琴老师吧,你们说呢?”

“这事还是你们拿主意吧,我只知道越好的老师越贵呀。”妈妈的声音就像浮标,一直在我心里沉沉浮浮,但始终难以沉到底。

“爸,还是不换了吧,我觉得这个老师还行,他挺适合帮我打底子的。”

爸爸显然不甘心,他点了一支烟,又进入了那种恍恍惚惚的沉思状态。末了他潇洒地说:“只要肯加钱,我一定能找到更好的老师。”

“我——不——要!”

喊完,我只觉得浑身血液直往头上涌,脸和耳朵都发起烧来。不知为什么,我会突然反对爸爸的决定,这是从未有过的事。我的喊声,一时让三人面面相觑。过了好半天,爸爸才扔掉烟头,过来搂着我的肩头说:“好吧,既然女儿有主见了,我们就听女儿的!”

泥坑里埋下的天然气管道,曾发生过一次爆炸,炸出黄乎乎的一片烟尘,幸亏离我家比较远,米店只震碎了几块玻璃。打那以后,燃气公司又换了一次管道,爆炸的事再也没有发生。当然,马路被开膛的事,年年都有,总有数不清的管线要往马路下面埋。偶尔,门前的慢车道也会被开膛,爸爸索性买了带荧光的羽毛球和球拍,晚上专找车辆少的巷路打球。我们一家都明白,在哪儿打都不要紧,要紧的是一家三口的蹦蹦跳跳,拍手叫绝,这种幸福的景象,直到我考上大学从没间断过。

我的钢琴老师一直是周教授。到我要考钢琴十级那年,他才主动提出要我换老师,说自己没法再教我什么。我说不要紧,我自信不用靠钢琴加分就能考上好大学,我跟着他了解了整个音乐史,恰恰激起了我对人文的兴趣。考钢琴十级失败并没有打击我,我弹琴的手型从一开始就有问题,周教授没有及时纠正我,但我并不怪罪他。周教授说,弹得好的人手型都不规范,而手型规范的人只配考级。不管周教授有多少缺点,毕竟能说出这种话的钢琴老师并不多,是吧?

当然,我心里还打着另一个小算盘,我一直守着周教授,等于为父亲节省了一大笔钱。周教授的收费颇为公道,他顶着教授的名儿,却收着讲师的钱。要不然,父亲会在我学钢琴的征途上花费更多,那就更不值得了,因为我早就发现,自己的天赋在记谱和音乐史方面,我的记性好到过目不忘,但大脑控制手脚的能力很差……

高考前夕,附近几条街巷已经开始拆迁,据说其他街巷都被房地产商买走了,唯独我们这条街上还有几家钉子户,他们准备用煤气罐与来拆迁的人同归于尽。爸爸说:“我们真幸运,至少那那高考前,我们不用搬家了,她也有地方好好看书……”

只要晚上我开始看书,爸爸妈妈就借口要出去遛弯,把小屋腾给我一人用,直到半夜他们才回来。我知道爸爸是嫌自己打鼾打得响,不敢早睡,怕吵得我没法复习功课。我知道就算我说一百遍,也说服不了爸爸,他和妈妈不会早睡。我只有一个办法才能让他们早睡,那就是考上大学……

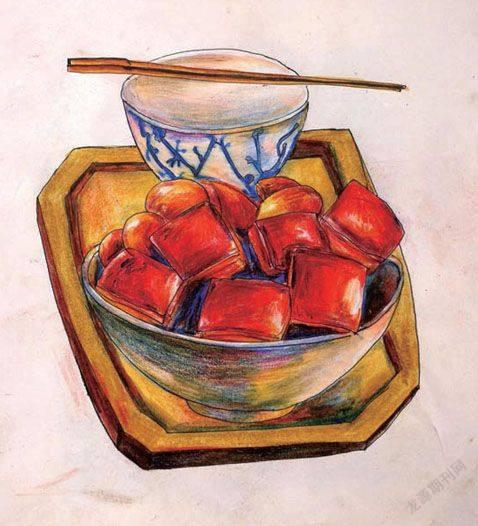

记得立秋的那天,我接到了一所重点大学的录取通知书。第二天,妈妈一早就忙个不休,爸爸更是把米店关了一天。原来他们要请左邻右舍来家里吃一顿晚饭,一起为我庆贺。妈妈最拿手的一道菜是红烧肉,那是养了我很多年的一道菜,为了保证我有精力应付那么多的考试,妈妈把那道菜做到了极致,做到我几乎每天都有胃口吃这道菜,世上真不知还有哪个厨师能做到?趁着邻居们纷纷啧嘴称赞红烧肉,我半开玩笑地提议,妈妈应该开个小菜馆,主菜就是红烧肉,应该起名“妈妈红烧肉”。没想到爸爸突然插话说,好名字最应该给人好盼头,不如取名“高考神肉”。我坐在椅子上,慢慢品着这个名字,骤然意识到了爸爸对妈妈的爱,他想借此夸奖妈妈为我高考付出的努力……

我临走的那天,有家钉子户终于引爆了煤气罐,炸伤了来拆迁的人。爸爸没有把它当回事,说人重要的还是要适应环境,不然……他指了指远处的爆炸地点,继续说:“就算把自己和别人都炸死,事情还是难以解决。”爸爸把做这种事的人称为不靠谱的人,意思他们一开始就不知道事情会有什么结果。结果不确定的事,爸爸当然不会去做。爸爸只把所有努力付给能结出果子的事……

一开始,我没有吭声,等爸爸妈妈和我一起上了去北京的火车,我才若有所思地问爸爸,米店即将拆迁,他和妈妈下面该怎么办呢?爸爸有点诧异地看着我,“这有什么好烦的?车到山前必有路。再说,我和你妈妈身体还不错,还有资本搏一搏,再养你四年没有问题!我以前过得那么惨,還不是快快乐乐的,还追上了你妈,现在不知比过去好多少……”

“可是……我不希望你们还像过去那样受罪。”

“什么叫受罪?不爱劳动的人才会这么说。”

火车穿过了一个绵长幽黑的隧道,重新看见爸爸妈妈时,三人忍不住笑了起来。爸爸笑微微地说:“你从小就嘴馋,你以后会想你妈做的菜喽。”

妈妈说:“那以后可好了你爸,我做的好菜全要进他肚子啦……”

我眯眼仔细看着他们(我的眼睛有点闪光),心里突然变得快乐起来。我蓦地明白了一件事,我以前怎么就不明白呢?不管他们拆迁到哪里,至少不再有我每晚和他们同居一室,因为我的离开,他们又回到了过去浪漫的两人世界,回到了他们早年恋爱的美妙时光……当我这样想着,眼眶不禁湿润了起来,我还没来得及掩饰,爸爸就惊讶地看着我问道:

“你怎么了?遇到什么伤心事啦?”

“没有没有。我是高兴得想流泪,因为有你和妈妈,我觉得自己真幸福……”