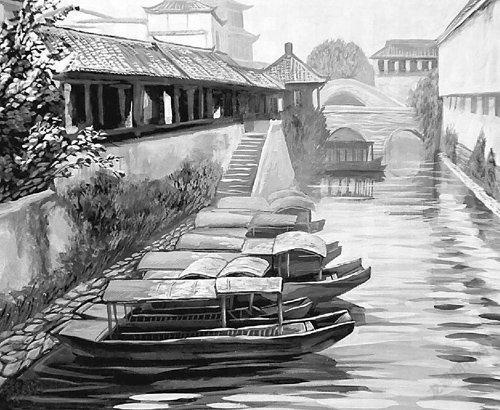

绍兴的乌篷船

2015-09-10颜越虎

颜越虎

提到绍兴,人们的脑海里会很自然地浮现出“乌篷船”“乌毡帽”“绍兴老酒”“绍兴师爷”等一系列词汇以及与之相关联的画面,它们已成为绍兴地域文化的形象载体和文化符号,具有不可替代的象征意义。以乌篷船为例,在漫长的历史中,它与绍兴之间建立了一种特定的关系——绍兴诞生了乌篷船,乌篷船非绍兴莫属。

不可替代的地域符号

乌篷船体现了绍兴独特的地域风貌。绍兴,河道纵横,湖泊棋布,“湖中居人事舟楫,家家以舟作生业”是绍兴水乡旧时的寻常之景。在绍兴的河湖上,常常可以看到乌篷小船。船夫坐在船尾,背倚一块直竖的木板,左臂腋下夹着一支船楫,稳操方向,两脚一曲一伸地蹬着船桨,推动小船前行。有时船夫在窄窄的船舷上,放一小碟茴香豆之类的下酒菜,手握一把小酒壶,呷一口加饭酒,嚼一粒茴香豆,悠然自得。清代地理学家齐召南在《山阴》一诗中写道:“镜中看竹树,人地总神仙。白玉长堤路,乌篷小画船。有山多抱野,无水不连天。朝暮分南北,风犹感昔贤。”全诗描写的是绍兴如画般的风光。其中“白玉长堤路,乌篷小画船”一句,尤能体现绍兴景致的特色。

鲁迅的作品,尤其是他的小说、散文,不少是以绍兴作为背景的,其中的一大元素就是乌篷船。

现在,不少游人到绍兴,一大目的就是为了坐一坐心仪已久的乌篷船,体验一下船行画中的感受。河道或宽或窄,堤岸或近或远,村落时隐时现,“吱呀吱呀”的桨声,“哗哗哗哗”的水声,以及远处传来的鸡犬声,忽而是“山从树外参差出,水自城阴曲折来”,忽而又是“一弯画桥出林薄,两岸红蓼连菰蒲”,所见所闻无不让人心旷神怡。同时,坐在船上闲适自如,逍遥自在,也算是理想的行乐法。在乌篷船上看“庙戏”(社戏),这样独特的地域风貌和生活韵味,也只有在绍兴才能体验得到。

绍兴的船,以体积而论,有大船、小船之别;以船篷而论,有篷船、袒船(无船篷的船)之别;以船篷颜色而论,有乌篷的船和白篷的船之别;以用途而论,有客船、货船之别;以船的开行时间而论,有白天开的埠船(日船)和晚上开的夜航船之别。当然,还可以有其他一些分类。

从上述分类中,我们知道,绍兴舟船中有一类是“乌篷的船”。那么,这类“乌篷的船”是否就是乌篷船呢?

搞不清的“乌篷船”

在许多人的眼里,乌篷船的确就是乌篷的小船。其实,不仅是外地人,许多绍兴本地人也有这样的想法;不仅是普通的绍兴人,就连有的绍兴名家也这样理解,这在周作人的散文《乌篷船》即有表现:“船有两种,普通坐的都是‘乌篷船’……乌篷船大的为‘四明瓦’,小的为脚划船亦称小船。但是最适用的还是在这中间的‘三道’,亦即三明瓦。篷是半圆形的,用竹片编成,中夹竹箬,上涂黑油;在两扇‘定篷’之间放着一扇遮阳,也是半圆的,木作格子,嵌着一片片的小鱼鳞,径约一寸,颇有点透明,略似玻璃而坚韧耐用,这就称为明瓦。三明瓦者,谓其中舱有两道,后舱有一道明瓦也。船尾用橹,大抵两支,船首有竹篙,用以定船……”

周作人在文中把乌篷船分为两种:大的为“四明瓦”,小的为脚划船亦称小船。严格来讲,这样的说法是不确切的。因为在晚清及民国时期,如果提到乌篷船,那一定是指“明瓦船”,而不会指脚划船(小划船)。说它不确切,还因为“四明瓦”仅仅是乌篷船中的一种,而不是全部。

“明瓦”与“乌篷”

周作人文中提到了“明瓦船”,何谓“明瓦”?“明瓦”,一是指“明瓦篷”,二是指“明瓦船”。在绍兴,二者均可简称为“明瓦”,后者因前者而名。

要解析“明瓦篷”,还得从“乌篷”说起。

乌者,黑也;乌篷者,黑篷也。绍兴人爱把黑称为乌,如绍兴人喜欢戴的乌毡帽、绍兴人喜欢吃的乌干菜,等等,其命名与乌篷船都属于同一种情况。这些又与绍兴尚黑的习俗有关。绍兴传统建筑的标志——台门也多尚黑。它们的门面大都漆成黑色,像鲁迅故里的周家老台门、周家新台门,周恩来祖居——百岁堂和秋瑾故居——和畅堂等等,无一不是黑漆台门,而且其二门、仪门的门框、门板,大厅的串枋、门枋及各处屋柱等也往往都漆成黑色。这样的建筑风格于简单中显现庄严,在质朴里透出韵味。绍兴尚黑习俗的普遍程度在台门的色彩上可见一斑。

在绍兴,乌篷船有泛指和专指两种含义,泛指即指乌篷的船,专指即指以“明瓦船”为代表的相对豪华的船只。其中又以专指为多。

事实上,绍兴舟船船篷的做法和其他地方并无多大差别,一般用细竹竿弯成拱形,做成篷架。篷的两面由竹篾编成,中间夹以竹箬,四周用扁竹片固定,以竹篾或铁丝扎牢。篷的大小与船的大小相应;篷的多少据船的长度而定,3扇、5扇、7扇、9扇不等。制作好的篷,用熟桐油、烟煤等拌合而成的“黑油”,涂刷于船篷外,这就是乌篷。明瓦船、脚划船等多用乌篷。如果光用熟桐油涂在船篷上,其颜色为竹篾之色,与乌篷相异,绍兴人称之为“白篷”。旧时绍兴的夜航船、戏班船和一些农用船等多为白篷船。

船篷分“固定篷”(俗称“定篷”)和“活动篷”两种。活动篷可以移开,便于乘客上下及欣赏沿河景色,或方便装卸货物。因为一般的船篷由竹篾、竹箬做成,所以当船篷全部拉拢以后,船内就漆黑一团。而“明瓦篷”能在一定程度上透光。“明瓦篷”在船舱两扇“定篷”之间,其下方靠近船沿的地方,有高1尺左右的“木作格子”,它用木条子隔成1寸左右的方格,其间嵌入加工过的蛎壳薄片(周作人文中称为“一片片的小鱼鳞”)。这些薄片约为1寸见方,呈半透明状,既可遮阳避雨,又兼及船内采光,所以称为“明瓦”(“明瓦篷”)。“明瓦”上方则仍为活动船篷。因为有了“明瓦”,它比一般的活动船篷左右两边各短了1尺左右。

“明瓦船”指的是拥有“明瓦篷”的乌篷船。换句话说,“明瓦船”的篷必定是黑色的。

根据船体大小及“明瓦”数量的多少,“明瓦船”有不同的分类。“明瓦”越多,船身越长。

普通的“明瓦船”有前舱、中舱、后舱3个舱,其中舱的3扇固定篷之间有两道“明瓦篷”,这就是“二明瓦”,即“梭飞”船,因其船体相对较小,行船速度较快,仿佛织布机上的梭子在飞快穿行,所以被形象地称为“梭飞”;要是后舱再有1道“明瓦篷”,就是“三明瓦”。再大一些的乌篷船,则有4个船舱,中间两个船舱有4道“明瓦篷”的就是“四明瓦”。

一般情况下,乌篷船中最大的为“六明瓦”,但在20世纪30年代后期,绍兴严家潭的王氏船行曾制造过1条“七明瓦”,可谓是当时乌篷船中的“巨无霸”了。

豪华风雅数“乌篷”

旧时,“明瓦船”算得上是绍兴舟船中最阔气的船。它的船头常常绘着古代传说中的一种鸟——“鷁”。据说“鷁”居海上,蛟龙很怕它。所以,古人常把鷁首彩绘或雕刻在船头,以求行船安全。乌篷船船头刻画鷁首也源于这种传说。乌篷船船身外侧两边一般漆成绿色,也有的画有图案。船舱里常常还书有诗词歌赋佳句,或画有梅兰竹菊图案。

尽管乌篷船有这样那样的图画,但绝不是“画舫”。

古代绍兴也有画舫,至迟在宋代就有。“舫子窗扉面面开,金壶桃杏间尊罍。东风忽送笙歌近,一片楼台泛水来。”“湖波绿似鸭头深,一日春晴值万金。好事谁家斗歌舞,方舟齐榜出花阴。”这两首诗中,陆游描绘的是画舫行于鉴湖的情景。“舫子”是指普通的画舫,“方舟”是指两船并列的画舫,按时下的说法属于“豪华型”画舫。在清代李慈铭《越缦堂日记》中有“是日常禧门外赛会,汉会稽太守马公臻庙,偕诸弟同舟往观,龙舟、楼船导从甚盛,湖山秀绝,暎带益妍”的记载。日记中提及的“楼船”是建有层楼的画舫,也是属于“豪华型”的。但无论是“普通型”画舫,还是“豪华型”画舫,它们在外部形状、内部构造以及色彩上与乌篷船都是截然不同的。

“明瓦船”船身宽敞,船篷高大,陈设雅致。前舱与中舱之间以及中舱与后舱之间,一般有圆洞形小屏门。屏门朝前舱一面,有的画秦叔宝、尉迟恭像——绍兴人称二者为“门神菩萨”,也有的画其他图案或不画图案;中舱的屏门两面,有的画梅兰竹菊,有的绘画以《三国演义》《水浒传》等为题材,也有的以对联装饰。屏门上挂有门帘,考究的则用珠帘。中舱放有四仙桌,可以4人对坐,喝茶聊天搓麻将,亦可以看书、写字、作画。靠后舱处,常常放着太师椅,是专给长辈坐的。后舱设有睡铺,可供休息。船上后艄还有炉灶、茶灶,可随时烧茶热菜。

旧时“明瓦船”主要用于做客游览、看戏等,鲁迅在《社戏》中写到的“近台的河里一望乌黑的是看戏的人家的船篷”,就是指这种乌篷船。各家在这些公共场合中相遇的乌篷船,也多少有点竞奢斗富的味道。过去往往大户人家才自备这种乌篷船,中等人家则多向船行租用。凡是自备的乌篷船,一般都会在船头写上自家的堂名,如鲁迅家的1条“三明瓦”,船头就写有“德寿堂周”的堂名。鲁迅小时候到东关去看“五猖会”,就是乘这条乌篷船去的。后来,他在《五猖会》一文中说,坐的就是“三道明瓦窗的大船”,指的应该就是这条乌篷船。

另外,文人墨客也爱坐“明瓦船”。气候宜人的日子,邀三五好友,在船上饮酒娱乐,既可欣赏沿途风光,领略乡村风情,又可吟诗作画,舞文弄墨。

此乌篷非彼“乌篷”

和“明瓦船”的这些功能不同,埠船和航船则承担着那时绍兴水上交通的主要任务。人们出行短途乘埠船,长途坐航船。

埠船和航船船篷也很高大。埠船有白篷的,也有乌篷的,主要停靠沿途经过的固定“埠头”,但若在田间、桥头、岸边,有人招呼,埠船也会随时停下搭客。埠船的船舱不大,客人又同坐在左右两条相向的长板凳上,所以是谈天说地的好场所。如果碰上一两个见多识广的客人,则更是话语满船。一般的“船头脑”(船工)也往往是健谈者,如鲁迅作品《风波》中的七斤之类,会边摇船边讲述听来的城乡趣闻,或与客人聊天,给他们缓解旅途的烦闷。埠船一般是早出晚归,起点和终点的距离不是太远,多为绍兴城里与乡下之间。

航船是远距离的运输船,傍晚从甲地开船,次日早晨抵达乙地,所以,绍兴人习惯称其为“夜航船”。因为系夜间行进,在黑漆的水面上,为便于识别,有利于安全航行,故船篷未漆成黑色而用“白篷”。

夜航船船身较大,乘客也比埠船多,三教九流无所不有;航行时间长,又是在晚间,这给大家闲聊提供了很大的便利,奇闻逸事、官场秘闻乃至荒诞传说都是夜航船中的谈资。明末清初绍兴人张岱所著《夜航船》一书,即缘此而定名。

“梭飞”“三明瓦”等乌篷船,解放初在绍兴已经消失,埠船和夜航船随着机动船的增多和公路交通的发展,也已逐步淡出了历史舞台。目前,绍兴所能看到的“乌篷的船”,只有一些旅游景区保留的俗称“脚划船”的乌篷小船了。需要指出的是,在绍兴本地,过去这种船只叫“小划船”“脚划船”“小船”,绝无人叫其“乌篷船”。

这种脚划小船一般是载客用的。船长一丈五尺左右,分作3个舱,中舱铺上船板,再垫上席子,游客一般面向船头或船尾相向而坐,最多可坐4人,当然,游客也可在疲劳时小卧一下;前舱最多可坐两人,但一般不坐;后舱为船夫的“工作区”,也可放一些什物。游客坐在乌篷小船上,既可观赏沿途风景,还可伸手船外,击水嬉戏,十分惬意。即使躺卧船中,闭目凝思,静听船底的潺潺水声,也让人觉得别有趣味。由于它船体小,船身轻,行进快捷,富有特色,所以深受绍兴人和外地游客的喜爱。在一般人的心目中,它也就自然而然地成为绍兴地域文化的一个“符号”、一种象征,一道特有的亮丽风景。

【责任编辑】赵 菲