无言的背影:渭河之水与庞大森林去哪里了?

2015-09-10

农耕文明、过度砍伐和过度开发的风暴,如势不可当的瘟疫席卷而来,使得涵养渭河水源的草原与森林,离渭河越来越远;当曾拥有庞大水量的河床开始裸露,当泥土变为遇风则扬的尘埃,渭河就开始离开我们了——当然,消失的不仅仅是水和森林,还有渭河人的童年与故乡……

草场和茫茫林海,一度在渭河流域肆意蔓延,因而在历史上很长一段时间,渭河流域是羌、藏、氐等游牧部族的乐园。到了春秋时期,这些马背上的民族慢慢受到当地土著农耕生活的耳目濡染,于是他们也跳下马背,放弃帐篷,开始就地取材,在林间草地建起了“板屋”(一种以原木围墙,以木板覆顶的木房子),以定居替代逐水草而居的游牧生活方式。

渭河流域取之不尽的森林资源,为这里的人们的生活提供了极大便利。莽莽秦岭延缓了南方太平洋暖湿气流北上的步伐,也阻挡了北方寒流长驱直入横扫中国南部。当年,这里不仅是中国的粮仓,也是中国内陆林业资源最丰富的地区之一:渭河上游西秦岭的高山峡谷,是云杉、油松、水柏子、红桦和白桦等建筑用材的生长天堂。如果从武山再向东,进入天水境内的小陇山林区,红豆杉、青冈、桧柏、银杏也长得高大魁梧,树干参天……

那么,这个拥有庞大森林资源的牧歌天堂是如何消失的呢?

北宋刚刚建立时,一排排巨大树木被砍伐之后,顺着山林间一道道“溜槽”被滑到山脚,人运车拉,搬运到渭河岸边。然后,这些来自渭河上游的西秦岭北坡,甘肃境内武山、甘谷一带的千年松柏,将从这里启程,乘着波涛汹涌的渭河巨浪一路东进,途经关中,从陕西潼关附近进入滚滚东去的黄河,直抵正在建设中的北宋都城——开封。

这是一千多年前发生在渭河上游的一幕。这些木材,后来成为了庞大的开封府的屋梁。

当时,北宋统治者所居住的那座容纳150万人口、当时世界上最繁华的东方大都市开封城的周围,已无建筑木材可用。为了拓建标榜北宋王朝强盛的开封城,北宋皇帝将目光投向了远在数千里之外,渭河上游的茫茫林海。

朝廷在渭河上游第一次采伐木料,是在公元961年,即北宋建立的第二年。这一年,尚书左丞相出身的高仿出任秦州(今天水)知州。这位从汴京城里下来的京官在巡察时发现,天水境内渭河沿岸有成片绵延不断的原始森林,而百废待兴的开封城正在大兴土木,兴建后来在张择端《清明上河图》里街坊相连、楼舍弥望的大都市,全城都急需大量优质木材。这位精明的知州深知,将渭河上游采伐的木料运到汴京,不仅可以解决急需木料的问题,还有丰厚利润可赚。于是高仿立即招募300名士兵,建立采务造——也就是现在的伐木场,开始开辟从天水溯渭河向西,直达武山的伐木通道。

史料记载,当时天水境内的渭河上游是宋、金和吐蕃人交战的前沿阵地。驻守在秦州的宋军,一方面要防备金兵和吐蕃军队进犯,同时还肩负采伐木材、看护从渭河漂向开封城木料的任务。接下来的四五十年间,他们在甘谷、武山一带源源不断地砍伐木材,生长在渭河南北山岭上的千年古树被一棵一棵伐倒,然后运送到武山、甘谷和天水一线的渭河码头,再由专人将一根一根的巨型原木编成木筏,推入渭河,任凭滚滚渭河水将成排成排的木料漂向关中,进入黄河,漂向开封;随后,等候在开封黄河岸边的官兵便将这些来自千里之外的木材捞起来,直接运往建筑工地。一座座皇宫大殿、寺庙堂馆,就用这些来自渭河上游的木料建立了起来。

为了建设开封城,整个北宋时期究竟从渭河上游砍伐了多少木材,没有人统计过。但从甘谷、武山等地县志上可以看到,从北宋初年开始,保障渭河上游伐木活动及通过渭河将木材安全运往京师的地方级朝廷管理机构,几十年间不仅一直没有撤销,而且还不断得到加强。

最初的采伐,是在便于运输的渭河岸边附近的山岭。到了后期,渭河水运便利的地方的可用之材被砍伐殆尽,专为朝廷组建的砍伐运输队伍,不得不向渭河两岸更南或更北的林区推进。政和八年(公元1118年),宋徽宗下诏重修开封城被大火焚毁的宣德楼和集英殿,伐木令到来的时候,地方官员只好派人到远离县城与渭河渡口的南部山区寻找木材。走遍附近山岭之间残存的森林后,他们终于在武山县南部秦岭深处的滩歌一带,找到了符合朝廷要求的用材林——南河源头附近的青竹坪。

“从农历九月初二到十二月廿一,二千三百七十余根长五丈至十丈的原木采伐告罄。”伐木工用同样的方法,将这些巨型原木投入渭河,漂流到都城开封。这次宋代在渭河上游大规模采伐木料的情况,当时被人在木材采伐地以摩崖石刻的方式记录了下来,前些年才被发现。

能看见的历史写在书本上,看不见的历史伤痕,却深深刻印在渭河旁一座接一座贫瘠的山岭上。宋代伐木潮之后的连年兵燹,以及开始于明代的大移民,让渭河流域再也无法回到山青水秀、牛羊成群的过去了,成片的原始森林不复存在,零零星星的偏远林区的涵养水源从日渐稀疏的山林里流出,还没有机会进入渭河,就已耗尽了它奔涌和流淌的生命。

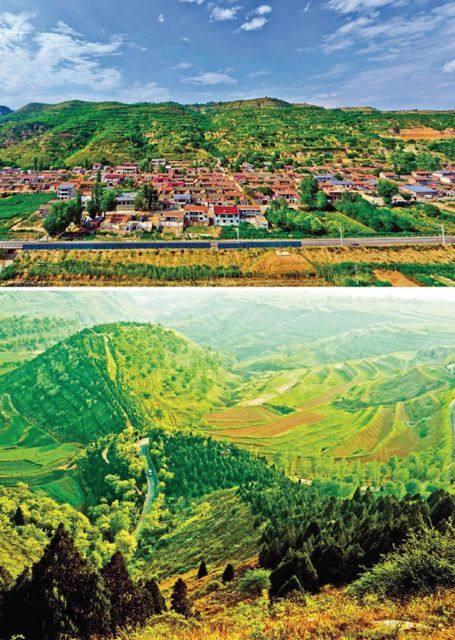

森林消失了,水源少了,渭河水也由大变小,“天府之国”一变而成为闻名天下的苦焦之地,被称为中国的“旱腰带”。

从卫星遥感图上俯视,可以发现现在的渭河从源头一经流出,就进入了中国西部一块裸露、苍黄得让人瞠目的地区——甘肃定西。纵横在渭河北岸的黄土丘陵与众多沟壑,现在焦渴得一片喑哑:天不降水,沟壑里也没有水可以供给渭河。巨大的蒸发量,使这些水源曾经丰富的沟壑生出了一层层白花花的盐碱,风吹过光秃的山梁,天地之间就有滚滚黄尘腾起……

行走在渭河河谷,在早已退避到几公里甚至几十公里之外的渭河故道的山崖上,还有被渭河水浸泡过的斑斑痕迹。遗憾的是,俯下身来,当双手触摸到裸露的河床里,人们很容易意识到:秦汉帝国、隋炀帝和李唐王朝时代的辉煌渭河,早已离我们远去了。

当渭河从陇西城流出,到了北岸出产中国最有名的洋芋、南岸盛产质地良好的当归、茯苓等药材的文峰镇后,宽阔的河道已经大面积裸露在暗蓝色的天空下,已经没有多少水可以流淌了——如果一定要从河道中央寻找到一些水流,所看到的也是从生产有色金属铝的城镇里流出的那种泛着白沫、散发着令人作呕恶臭味的工业废水,那种形态,已经与养育了渭河两岸千秋生命的辉煌渭水毫无关联。

当我说起上世纪60年代时,从天水到潼关的渭河两岸能看见很多船运码头,许多临河城镇靠往来于渭河两岸的渡船运载行人和货物——立即遭到很多没经历过那个时代的年轻人反驳,认为我是在痴人说梦。

我没有说谎。当年的渭河流域,桥梁少而码头多。我有个姑姑,家在天水一个叫潘集寨的村子,她家门口就是渭河,河对面是一个叫社棠的小镇。要到近在咫尺的河对岸赶集、走亲戚,如果从门口坐上渡船,10多分钟就可以到达对岸。

我的姑父曾是这个渭河渡口最后一位摆渡人。公交车便利了,年轻人宁肯多花钱和时间乘公交车绕路去社棠镇走亲戚,也不愿坐在愈来愈浅的水面上艰难行驶的渡船,只有骑自行车、骑摩托车或拉架子车贩卖山货的人,为了省时省钱才选择渡船。

水仍然不断在减少,姑父不得不将小船换为平板驳船,并在河两岸牵起牵引钢索,和合伙的另一位艄公边摆边拉,驶向对岸。而到了枯水季,驳船便被迫泊在沙滩上晒太阳。到了20世纪90年代初期,姑父终于还是选择上岸务农了。

“我的渡船呢?我的因独轮车滚过而呻吟着的草桥呢?我的蓝蒙蒙的布满松柏的坟院呢?我的波光闪闪的水渠呢?我的高低错落的永远哼唱着的磨坊呢?”——阔别20多年故乡的渭河人雷达在散文《还乡》里说,最让他心绪波动的,是渭河的渐渐枯瘦、故园物是人非的失落与酸楚。得知我为《环球人文地理》撰稿写渭河时,雷老师专门打来电话,说我一定要去新阳镇看看,那里曾经文风鼎盛,过去还有几处渭河古渡,并依靠渭河发展起了天水最早的灌溉农业。

是的,我为渭河现在的模样感到悲哀,既然很多水和森林都消失了,那么在文末,我们再回到史料中,一起感受下以前的林木丰茂吧——“明代以前,整个渭河上游地区仍然满河巨流,奔腾不息。从渭源到陇西、天水一带的秦岭山区和北岸的黄土丘陵、陇山余脉,良好的植被让山林里穿行着熊、豹和虎一类的大型动物,也有猞猁、羚羊和豪猪在林间嬉戏。大业五年(公元609年),隋炀帝杨广翻陇山、经天水,到渭河源头时看到的渭河源头,还是一派河水浩渺、波涛汹涌的壮阔场面。感怀于渭河源头的美景,隋炀帝在这里写下了‘惊涛鸣涧石,澄岸泻崖楼。滔滔下狄县,淼淼肆神州’的诗句……”