再现被淹没的历史

2015-09-10吴翎君

吴翎君

目前任教于香港大学历史系的徐国琦教授,已出版有两本关于中国与欧战的学术专书,其中尤以对于一次大战时期远赴欧战场的华工研究,重现默默无名的华工与参战国家的多层次交往关系以及近代中国的国家认同的命运,深受国际学界肯定。通过徐国琦对于中国与一战、一战华工的研究,我们可以理解或许一战华工的参战对于协约国在军事上的最后胜利没有直接的影响,但对中国与一战的关系绝对意义重大。在欧战百年之际,徐国琦教授的研究可说是使一次大战的国际史有了中国人的坐标。

徐国琦教授于1962年出生于中国安徽的穷乡──枞阳县。1962年是中国历史上比较悲惨的年代之一,由于1959-1961中国经历三年的大饥荒浩劫,徐教授的老家枞阳县更是穷中之穷。或许是出生贫农家庭,使得徐国琦教授对于同属贫农出身的华工特别感兴趣。

徐教授为安徽师范大学历史系学士,南开大学美国外交史硕士,1991年赴美留学,投入国际史大家入江昭教授门下,1999年获得哈佛大学历史学博士学位。他的博士论文《中国与大战── 寻求新的国家认同与国际化》讨论一战时期中国的参战对策及打造新兴国家的主张,该书从英、美、法、德等主要国家之间的多元视角来解读中国与欧战的关系,出版后立即受到学界好评。该书的其中一章已讨论到华工对欧战场的贡献。在此基础下,徐教授于2011年出版的第二本书《西线的陌生人──一次大战的华工》(中文版即前述《一战中的华工》)深入探讨一战时期中国派遣十四万华工远赴欧洲战场的史实,挖掘一段几已快被人遗忘的欧战华工的传奇故事。除了关于中国与欧战的两本学术专书,徐教授另著有《奥林匹克之梦:中国与体育》。以上三部专书的共通特色,系以“中国中心”来探究中国国际化的轨迹,将中国与一次大战、中国参与近代国际体育活动、华工与一次大战等三大主题,通过多国档案的比较,并加入全球视野,从而将近代中国纳入全球史,既探索中国国际主义的兴起,也说明中国人寻找新国家认同的历史轨迹。

关于第一次世界大战在世界史上的意义,西方学界的著述繁多,但中国的地位和角色总是被忽略。就以晚近出版的两本专书,在学界评价甚高的弗格森的《一战之悲怆》和基根的《一战新论》来说,对于中国问题略而不详。2014年最新出版的由著名一次大战史权威耶鲁大学教授温特(Jay M. Winter)主编的《剑桥一次世界大战史》三大册,收有徐国琦所撰的亚洲与大战之一章,内容探讨一战中的中国、印度、日本、越南和朝鲜。该文为徐教授刻正撰写的《亚洲与大战》一书之先期研究成果(该书将由牛津大学出版)。温特教授出版的这套一战史新论,从全球史观点来阐释一次大战对卷入战争的30余国及其殖民地如何受到一战的影响,并由此改变国家的命运,探讨大战前后各参战国之损益及其对大战贡献等议题,中国等亚洲国家的历史定位与一战的关系,终于得以呈现于著名的剑桥大学历史丛书系列。

第一次世界大战被中国人视为“欧战”,亦即这是发生于欧洲战场的战争,对中国人而言是一场“没有硝烟”的战争。然而,这场“欧战”却和近代中国的命运息息相连。一战时期,中国由最初的中立国地位走向协约国一方,于1917年3月14日与德断交,再于8月14日对德奥宣战,最后得以战胜国的身份参与巴黎和会,从外交策略而言可以说是代价甚少,但却得以参与国际事务的一大胜利。然而由于一战发生的时间正值袁世凯政权到北洋政府时期,过去国共两党长期以来对北洋外交持否定批判的态度,以致我们对于中国与大战的印象停留在“巴黎和会的出卖”、“北洋卖国外交”,反而忽略了中国政府在大战时期的积极外交表现。2005年徐国琦的第一本专书,从欧美各国档案与北洋政府的多元档案,肯定一战时期中国政府的外交方针和国际化努力,并且深远影响近代中国的自我国家认同。诚如徐国琦所言,此一时期中国内忧外患集于一身,内政外交密不可分,要理解一战对中国的意义,必须打破樊篱,从内政、外交、社会与国际关系等逐一考察。

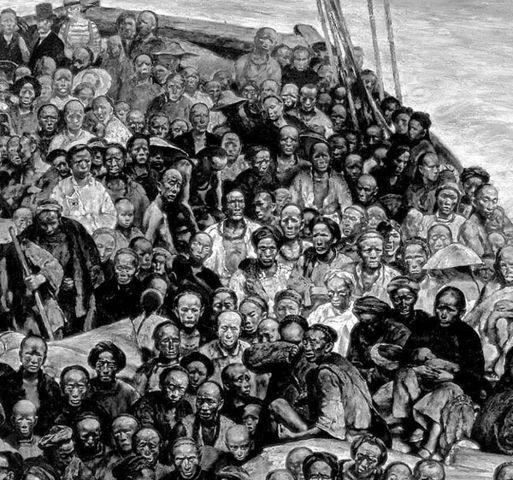

徐国琦教授的《一战中的华工》,不仅奠定作者跻身近代史和国际史研究的顶尖学者之列,温特教授更称誉该书“从一战的全球史写下被忽略的、且令人信服的篇章”。一战华工的角色在西方长期被漠视,不惟学术界不重视,事实上整个西方世界对一战华工的集体记忆正逐渐消逝中。由于涉及欧战华工招募的英、法等国家从一开始就不愿对外公开这件事实,因为动用华工──中国最初为中立国家,这件事有违协约国家的立场;同时需要向中国人求援的事实,毕竟对英法两国的殖民帝国形象不佳;而另一方面,即使中国政府亦封锁华工讯息,因中国直到1917年才参战,不愿德国获悉中国与英法间的“以工代兵”策略。这批华工多数为文盲,其留下的资料又相当有限,更何况在战时的通信检查制度下,均使得此一史实被淹没不清。华工的历史正逐渐消逝中,法国政府在上世纪八九十年代,于靠近中国城附近的小公园内建造的一战华工纪念碑,这是世界仅有的一座纪念一战华工纪念碑。有感于重建一战华工历史的迫切感,正是作者撰写该书的主要动力。

《一战中的华工》一书,首先即点出做为国际史一环的一战华工史的重要性。英法征集华工的过程,与英法在非洲、印度和越南等殖民地的劳工招募,有着根本的不同。中国非殖民地国家,而华工的动员数目却最为庞大。过去对华工的研究仅止于中、英、法三方面,该书找到美、加两国罕见的文件,说明1917年美国参战后,随即向法国借调一万名华工,写下一战时期中美两国人民同在异域合作的经验,而华工于1917年至1920年间借道加拿大远赴欧洲及返回中国的悲惨过程,更是长期被加拿大政府刻意隐瞒。这群华工在欧洲的生活经验呈现了族群、性别与阶级的各种面向,例如不同族群的差异对待、中国人与法国女人的交往以及如何面对战后共同的命运等。《一战中的华工》一书在宏大的学术立意之外,尚穿插一些精彩的小故事,尤引人入胜。

该书依据各方资料的考证,提出的新论点如下:

一、数据问题:过去的研究有32万、20万、17万等说法,莫衷一是。作者根据各种资料的考证和加总计算,认为14万这一数字比较可信。至于华工的死亡大抵有:一、赴法途中死于无限制潜艇作战。作者提出有752名华工死于德国的攻击,而中国官方的数字是713名,不论如何,至少有700名华工在抵法之前死亡。二、战争期间死于战场。究竟有多少华工丧身于欧战场,一直无可信的数据,英国作战部和中国外交部的数据都不一,而法国方面的资料亦不详尽。作者保守推估至少有3000名华工死于欧战场,他们的坟墓在法国、比利时和其它地区依稀可见。三、死于清理战壕,地雷、引爆炸弹等。作者估算战争结束时,华工因清理战场和掩埋尸体,待在战场的时间比作战部队还久。在大战结束时约有3000名华工仍留在法国境内,有不少人后来在法国定居,其中包括1850名的技术工人和金属工厂签订合约。而根据数据显示,1924年底,约有2400名的华工留在法国境内。作者估算约有三四千华工死于一战,死亡率约2%以上。

二、一战华工的起缘问题:过去普遍看法认为中国积弱,派遣华工只是顺应列强要求,作者认为中国自甲午以来固然积贫积弱,但立意维新是社会进步的巨大潜流。在这背景下,充满新世代思维的知识分子在新中国建立后,推动中国成为国际平等社会的一员。因此,中国主动实行的“以工代兵”策略具有划时代的意义,藉由参与一战向世界有力地展示中国参与国际事务的愿望和能力。

三、北京政府对华工问题的重视:徐国琦从相关资料分析北京政府甚为重视华工事务,除了“以工代兵”计划的缜密运作之外,尚有侨工事务局等专责机构,对于在法华工的照顾亦是尽心尽力,甚且在战后华工回国前即做好安置计划。这些作为与一般认为北京政府忙于军阀内战,置华工生死于不顾有所不同。

四、各国华工营的管理问题:过去对于欧战华工营的研究主要在于英法两国,几乎未见有美国、加拿大等国的资料。徐国琦逐一探讨和比较各国华工营的管理、待遇、医疗和生活等状况。相较于法国人的家长式管理,英国人对于华工的管理较有种族歧视,美国营中亦有管理不当的方式。华工绕境加拿大途中,加拿大政府对华工更有诸多不人道的作为,酿成不少悲剧。徐国琦认为管理方式的不当,主要根源于文化、种族和沟通的问题的巨大鸿沟所造成的误解;英国人对待华工的不友善方式,显现英国对于东方文化的无知、对于持续作战的沮丧以及对自身社会的失望,也使英国人失去一个历史的机会向中国人展示英国人的公道和正面形象。

徐国琦教授以社会底层的农民或边缘人来透视中国,以这些历史人物作为连结东西文明的信使,将华工个人或群体的生命导入到族群、国家和国际的复杂互动进而赋予历史更多深度与意义。他将一战华工的地位推到“最伟大的世代”成员之列,认为华工是一次大战前后从根本上改变中国方向世代的一部分。理由是战时许多世界各国的劳工系来自殖民母国的征召,但华工不是。没有任何一个国家的劳工征召像华工一样,与其国家的政策紧紧相系,并且深深影响着一国的发展。华工派遣的重要性意义甚大,其一,华工的派遣和中、英、法三国密切关联。其二、在法国的华工,提供中国走向国际化的途径和中国在世界的角色。这是在一次大战时各国劳工的征召所没有的特质。

《一战中的华工》一书从国际史的角度将一战华工的问题推至中国参与国际社会,并从东西方文明交流的角度,深入挖掘这段长期为西方学界所忽视的历史。作者论证一战后英法等协约国家的人力溃败,而中国劳工对于欧战场适时提供人力资源的重要贡献。一战期间协约国总士兵阵亡数为五百余万人,从数字而言,14万华工参与大战的历史,长期受到西方学界的忽视,是可被理解的。然而,14万华工所做的清理战壕和防御工事,则是无法估算的贡献。

一战华工的“奥德赛之旅”不仅是军事和政治的,亦是东西文明的信使。作者诠释出一战华工罕为人知的传奇故事,将华工地位抬高为“伟大世代”的一群,他们是中西文化、族群融合的媒界,并建构了近代中国国族图像的重要元素。作者的终极关怀则是“何为中国人?何为中国?”,期盼有朝一日中国能建立独立自信的国家民族认同,摆脱以西方为参照系的百年求索轨迹,重建国家认同新架构,树立中国文明体系,以不卑不亢之姿与西方文明平等对话。