中国社会及其未来

2015-09-10

编者按:随着中国经济的崛起和西方金融危机引发种种问题,中国和世界的精英都在思考,到底什么样的发展模式才是好的,中国应该寻找什么样的道路。

近二十年来,关于如何认识中国当前社会状况,如何分析现阶段中国特色社会主义建设的内在特点及其面临的挑战,国际和国内学术思想界有持续的研讨和辩论。随着世界格局的变化和中国改革的持续推进,这些讨论也在发生变化和拓展。

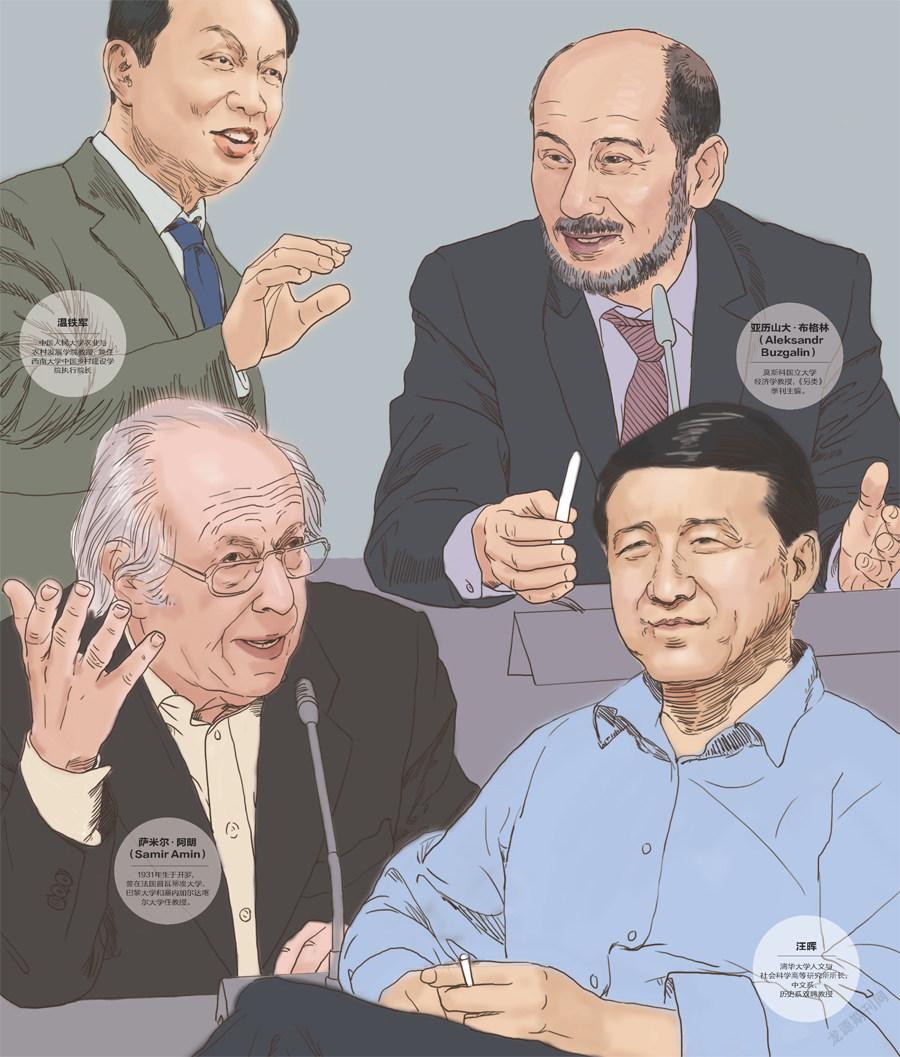

此前,萨米尔·阿明、汪晖、温铁军、刘健芝、戴锦华等学者的论述、合作与对话,构成了相关讨论的重要部分。今年10月中旬,由刘健芝、戴锦华组织和主持,阿明、汪晖、温铁军与莫斯科国立大学的亚历山大·布格林教授,就这些问题进行了新的讨论。这里,我们把讨论内容编发出来,以飨读者。在讨论中,四位学者先分别阐述了自己的观点,然后进行了一些更深入的探讨。本期刊发的是上篇。

当然,这一场讨论并不代表本刊立场,我们只希望能把尽可能多的严肃讨论呈现给读者。我们也欢迎持不同观点者联系我们,为读者提供更多的视角和更广阔的视野。

社会主义并非一个中国词汇。1919年以前,我们对“主义”毫无概念。中文中大部分的“主义”都是从西方引入的,尤其是经由日本。中国有一些相近的概念、理论,如“大同”。

今天我想谈一谈中国特色社会主义。国家主义、社会主义、资本主义,这些主义都不是从中国语境中生长出来的,要用这些范畴来描述真正的中国,非常困难。我们应该加以描述。无论中国人还是外国人,如果只学西方中心主义的哲学和社会科学,就不能理解什么是真正的中国。

先让我给一些数据,看这些数据可以给我们揭示什么样的中国特色社会主义。数据对经济学家来说极其重要。

首先,马克思主义认为,政治的上层建筑必须基于经济基础。如果经济基础是社会主义的,那么政治的上层建筑也应该是。所以我们先来谈经济基础。

我们都该知道,中国70%的金融资产控制在国有银行手里,80%的国有银行资本是由中央政府投资的。也就是说,中央政府用全民所有的资产来控制国有银行,控制了全中国70%的金融资产。因此,主要的金融资产是国有、全民所有的。

如果以国际视野来看金融状况,中国是唯一一个能够由国家拥有、控制、经营如此多金融资产的国家。实际上,其他地方绝无此种现象,中国是独一无二的。因此,这一现象如何被指称不重要。但是金融资本是国有的。

第二点也很重要。70%的银行投资(国有的和私有的)投向了国有企业。也就是说,国有企业有全国70%的金融资产。这样,国有企业和国有资本就被连接在了一起,互相支持。这也就是说,你有一个国有金融系统,还有一个国有企业系统。

第三点更重要。整个国土,也就是地产,属于政府和农村集体所有制。城市的土地百分百属于政府。如果政府没有否认全民所有制,逻辑上,土地也就属于全体人民。

这个事实是可以被讨论的,但有这样一个原则、一个宪法,承认和体现全民所有制,承认土地属于全体人民。在农村,土地属于集体、属于乡村。一切资本家只能租用土地,不能拥有。就是说,地产是属于全民的,这是一项属于国家和政府的自然资源,这在宪法中也得到了承认。

如果你是一个马克思主义者,这就是经济基础意义上的社会主义。今天,因为太多的知识分子只会复制西方中心主义的社会科学,他们不会把马克思主义作为真正的工具来进行分析,所以制度化的马克思主义者也不会真正地分析什么是经济基础。他们只想做点政治上层建筑的研究。这就是今天的问题。

我首先来谈谈苏联的教训,既是对20世纪社会主义的教训,也是对人类的教训,包括正面的,也包括负面的。

名字是很重要的,在俄国,给船命名是很重大的事,因为俄国人认为,名字会决定船的未来。在社会生活中,名字有时候则是与本质、与真实现象相反的,有时候则恰如其分。我们俄国人的经验则两面都体现了。

某些时候,在某个阶段、某段时间,我们有真实的成就,有正面的结果,即便是放在整个人类可能达到的程度上,放在社会民主、真实民主所可能达到的层次上。另一方面,苏联有完全相反的结果,异化的增长,无论是在政治还是经济上。

一开始,我希望将“社会主义”用作更多真实自由之起源的名字。这个想法是从《资本论》第三卷来的,也是从恩格斯的《反杜林论》中来的。在西方(当然不仅仅是西方)关于异化的讨论中,这个观点也是重要的。

1960年代,关于异化问题的讨论非常流行,在整个苏联也出现了工人运动,提出了自我异化、自我否定的问题。异化的问题实际上是如何创造历史生活、文化生活中的真正主体的问题,如何在与他人的对话交流中创造真正主体的问题,以及经济政治变化中的真实主体的问题。

这是如何真正地组织、创造这些生活领域的问题。这不是说你不再被社会规律所决定,而是说,你可以运用社会规律来谋求发展。在历史中,当你和其他人将不可能的东西变为社会生活时,真实的自由才出现。

一般来说,资本是社会生活、政治生活与文化生活的异化。国家资本主义和私人资本主义之间的区分是重要的,但这也意味着两种不同的异化形式。即便国家是属于人民的,而且人民的确能够控制国家,不是官僚、而是一般人确实能够控制国家,这也不意味着直接的解放。

苏联历史的一大教训在于,如果国家不是由一般人民控制的,如果国家不对异化进行抑制,那么就不会创造出产生更多真实自由的情境。

问题不在于斯大林时代的压制,这个话题很吸引人,但并不是真正的问题所在。真正的问题在于,在很多方面,苏联人变得非常被动。他们等着国家为他们做所有事情,就像期待一个父亲一样。

这就是为什么今天我们的人民如此受到压迫、处于如此的危机之中,俄国人的反应还是如此被动,还在等待着一个好沙皇、好皇帝、好党总书记、好总统的到来,来帮助他们。自我组织和自我解放的理念已经远离了苏联人民。这是我们的负面教训。

正面经验是,也许直到上世纪60年代,苏联还有由普通人民来创造历史的相当真实的热情和集体情绪。苏联诞生的时期,同时也是对集体主义抱有极大热情的时期,是创造新的人际关系的时期,这是非异化的,是结束独裁、压制和迫害的时期。

这里有极大的矛盾。所有上世纪30年代新建造的城市,所有的新工业、科学技术、教育、文化,都出现了极大的跃进。

1924年内战结束时,80%的俄国人不能读、写、算术,有80%的文盲。到1957年,仅仅25年间(排除5年的战争期),苏联有了全世界最优良的教育,我们有了医疗、卫星、核潜艇、核电站,等等。这是极大的跃进,是真正的文化革命。

在苏联时期,从一开始,很多文化生活的方式是从官僚机构开始的,出现了很多新的人们自我组织的方式,住房的组织方式,体育、科学、新的教育方式。许多之前的罪犯接受了教育,转变为了工程师、艺术家、科学家。这样的例子还有很多。这是非常正面的经验。但与此同时,存在着压迫。

让我用温教授的方式来总结一下。

首先,国家资产并不就意味着社会主义。在这点上我得同你争论一下。在马克思、列宁的著作中,甚至在苏联教科书中,资本主义是可以在国家拥有土地的基础上发展的,甚至国家拥有土地的方式对资本主义来说利润收益是更高的。这并不是社会主义。中国、俄国、巴西都是国家拥有土地的。甚至欧盟也在终止土地私有化。

第二,现在重要的是,谁才是土地的主人?的确,国家拥有土地的资本主义,尤其在城市里,相较土地私有的资本主义更具进步性。它可能给一般平民带来土地私有资本主义所不能带来的东西。但这仍然不是社会主义。

这也不是一个西方的问题,这绝对是一个普遍的特征。如果有国有的资本、工业、教育、文化和医疗,那么关键问题是:你所有的是一个什么样的国家?这个国家是为谁而工作?

众所周知,国家可以在资本的手中,很容易成为资本的自我实现。检查国家的主要利益所在的一个简单方法,就是观察国家在经济危机时的表现,看国家最后把钱投向哪个方面。

国家是一个异化于社会生活的独立机构,它为自身的利益而工作。这在任何时候、任何地点都是普遍的。如果国家机器的功能仅仅在于再制造和增加自身权力,这就意味着国家是一个官僚机构。这对理解苏联也很重要。

典型的是,如果国家只为它自己工作,那么其下一步,国家就会转变自身的机器来接受资本,会用权力来换钱和资本。这对于官僚阶层来说可舒服多了。这是苏联的第二个教训。

苏联崩溃的原因就在于,国家机器、党的体系异化于普通人民,然后他们就开始用国家特权来交换金钱和资本。这是在很多国家和地区同样存在的普遍现象。

苏联的另一个教训是,我们不是在生产关系领域、政治理论领域建造出足够多的社会主义,我们需要的是文化领域内足够多的集体生活,即便共产主义也是如此,共产主义不能异化于集体生活。这是极端重要的。

文化是社会生活的象征,参与真正的文化事件可能使人快乐,也可能使人不快乐,可能让人难受,也可能让人生出参与活动的热情。看戏、看电影、读书、看电视节目,都可能变成你创造自我个性的一部分。这是正面的。

文化是可能超越经济基础的,如果我们没有触动人心的文化,也就意味着我们没有社会主义,不可能创造更多自由。

运用金钱激励、物质激励等等来达到更多的真实自由,是可能的,也是必要的,但这还不够。列宁说过一个著名的公式,仅仅依靠热情和人的主观意志,不可能建成社会主义,还必须有金钱、商品、物质激励,等等。

但也可以把这个公式反过来,如果没有热情和人的主观意志,也不可能建成社会主义。如果只有市场、商业激励,这就等于说完全没有社会主义。人的热情和主观意愿越高涨,朝向更多真实自由的运动也就越强。

关于中国模式与苏联的新经济政策、市场经济与社会主义资本主义之间的关系。这一问题已经有了相当多的对话。我想强调的是,苏联新经济政策的方向,是从具有某种社会主义因素的市场资本主义社会经济形态,走向越来越解放的社会、经济、政治体系。

这是从一个异化程度更高的、混合的市场经济形态,走向异化越来越少的、越来越自由的人性的、集体的社会生活。趋势是非常重要的:从何处出发,向何处进发?如果非异化的政治社会生活不能持续增长,就不是在朝向社会主义的方向上前进。

前进的道路可能是锯齿形的,由于地缘政治或其他原因,可能会发生倒退,但必须对倒退有所认识。如果不能清醒地认识到,这是必要性所导致的倒退,而认为这是进步,就会丧失方向,会犯下战略性的错误。

如果丧失了方向,就永远也不会发现解决现实矛盾的现实方案。这就是苏联最重要的教训:方向问题至关重要,要牢记方向。