南非转向“北京共识”的不平路

2015-09-10覃胜勇

覃胜勇

12月2~5日习近平主席的南非之旅,相比11月29日赴法国出席气候峰会以及随后对津巴布韦的国事访问,在日程安排上就充裕许多。早前国务委员杨洁篪在南非表示,习主席此访及出席中非合作论坛约翰内斯堡峰会,必将为开创中南关系新局面“注入新的强劲动力”。

自1998年建交以来,中国和南非经过十多年的磨合,双边关系进入了历史最好时期,两国元首仅今年就有5次会面。南非的自然和人力资源,与中国的资金、技术、企业和人才等互有需要、优势互补。2014年中南双边贸易额达到603亿美元(中俄贸易额同期也才952.8亿美元),中国对南非投资存量已达120亿美元,南非也是非洲在华投资最多的国家。

面对难得的历史性机遇以及华盛顿共识逐渐被摒弃的现实,北京共识开始成为南非执政党经济发展的参考模式之一。这一主流意识形态的转型过程,是在怎样的背景下发生的?

1990年,72岁的曼德拉出狱及非洲人国民大会(ANC,简称“非国大”)合法化之后,希冀在南非实施国有化的非国大骨干们发现,他们无法利用草根声望,收回并重新分配国家被窃占的财富。

结束种族隔离条件的谈判,分成两个平行但经常交织的方向进行:一个是政治性的,另一个是经济,大部分的注意力自然落在曼德拉与国民党领袖德克勒克备受瞩目的政治高峰会上。后者为了尽可能保留更多权力,用尽一切办法—把国家打散成一个联邦,保证议会多数党有否决权,在政府架构中为每一个族群保留特定比例的职位—任何可以避免“单纯多数统治”的方法,因为他确信“单纯多数统治”势必带来大规模的土地征收和企业国有化。

在政治协商中,曼德拉和他的首席谈判代表西里尔·拉马福萨几乎全盘获胜。与这些经常充满火爆场面的高峰会同时进行的,是低调许多的经济谈判,而代表非国大这方的主要是当时的党内新星、后来的总统姆贝基。随着政治谈判取得进展,由南非精英组成的国民党发现国会很快会落入非国大的掌控,于是倾注全部精力和创意在经济谈判上。

南非的白人已无力阻止黑人接管政府,但对于保卫在种族隔离统治下累积的财富,他们不会轻易放弃。在这方面的谈判,德克勒克政府采取两面策略。第一,援引如日中天的华盛顿共识所谓只有一种方式能管理经济的说法,把经济决策的主要层面—如贸易政策和央行—描述为“技术”或“行政”性质;然后,利用一系列的新政策工具—国际贸易协议、宪法创制和结构调整计划—把这些核心权力交给表面上公正的来自IMF、世界银行暨关贸总协定(GATT)以及国民党的专家、经济学家和官员,就是没有一个来自非国大的解放斗士。这是一套巴尔干化策略,但牵涉的不是南非的地理划分,而是南非的经济。

在华盛顿共识所引导的南非社会转型中,想重新分配土地?不可能。在最后一刻,谈判代表同意在新宪法中增加一则保护所有私有财产的条款。这使土地改革实际上动弹不得。想获得免费的艾滋病药物,供应给疫情以惊人速度蔓延的城镇?这违反WTO的知识产权保护规范,因为非国大已在未经公共辩论的情况下延续GATT而加入WTO。需要钱为穷人兴建更多、更大的住宅,并为城镇供应免费电力?抱歉,预算已被种族隔离时代的政府默默留下的庞大债务耗尽。想印制更多钞票?去找种族隔离时代就已在位的央行总裁谈。免费供水给所有人?不太可能。拥有众多南非国内经济学家、研究人员的世界银行(自称为“知识银行”),已经把与私人公司合作变为公共事业的标准规范。提高基本工资以缩小种族隔离时代的收入鸿沟?行不通。早在选举前就已轻松达成和签署的8.5亿美元的IMF协议承诺“工资管制”。别妄想不理这些承诺—任何擅自改变都将被视为国家不可靠的危险证据,会导致货币崩溃、援助减少和资本外移。

结论是,南非已经自由,但同时又变成俘虏;所有神秘难测的术语缩写,都代表罗网的不同丝线,紧紧缠缚着新政府的肢体。

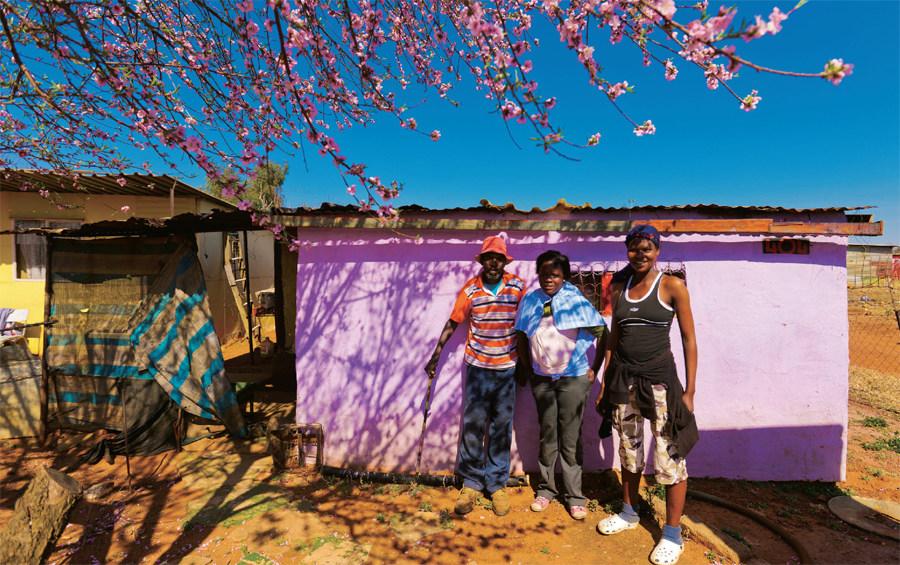

在种族和解初期,由于苏东剧变与新自由主义在全球的盛行,非国大并未把握好华盛顿共识与津巴布韦国有化灾难之间的平衡点,反而在种种约束条件下,被动采取了华盛顿共识中一些加剧不平等的政策,使现在南非的分裂达到像比弗利山庄和巴格达的程度。有人说,这个国家是经济改革与政治转型断裂的活见证:在政治上,南非人民拥有投票权、公民自由权和多数人统治,而在经济上,南非已超越巴西,成为世界上最不平等的社会。

长期以来,以华盛顿共识为指导的非洲经济迟迟没有改观,连南非自身也陷入增长瓶颈。许多人倾向于告别华盛顿共识,而参考北京共识。后者涵盖国家积极参与经济事务、不干涉内政和中国特色社会主义等要素。2011年9月,金砖国家在第二届国际竞争大会上签署了《北京共识》,称应对国际金融危机冲击是金砖国家的共同任务。

与过去南北对话中的华盛顿共识不同,中国在强化与发展中国家经济合作时,不强迫非洲国家以改善人权等作为援助的先决条件,更不像西方国家建议的那样要求非洲大陆实行新自由主义或经济改革计划。基于这一立场,有人认为中国对非政策之所以成功,是因为中国在IMF在非洲推行经济结构调整失败、华盛顿共识声誉受损的情况下,向非洲提供了一个替代选项。

就中南关系而言,特殊性更多一点。过去10年,它主要受中国对南非丰富矿产资源的兴趣主导。此外,中国的经济奇迹对南非人愈发展现了巨大的吸引力。新世纪以后,目睹中国经济的腾飞,非洲大陆有越来越多的人开始研究中国改革开放以来的历史。包括南非在内,非洲已经有十余个国家相继建立起有中国企业参与的经济特区或工业园区。

2008年金融危机爆发以来,华盛顿共识就更受到南非执政党及专家学者的质疑,而且南非政府也一直拒绝国企的进一步私有化,故向北京靠拢,如2010年与中国签订全面合作的《北京宣言》。

自2013年起,南非调整政策,以使非洲在中南关系中处于更加有利的位置。这种调整还将持续。长期以来,作为非洲最发达的国家,南非以振兴非洲大陆为己任,所以南非人希望中国成为实现其非洲复兴梦想的伙伴。值得注意的是,即便近期中国经济的增速有所回落,但对南非来说,7%仍是一个可望不可即的速度。因此,多数南非人表示继续看好中国经济,相信中国很快会成为世界第一大经济体,南非政府也开始确立全面对华政策。

南非总统祖马曾表示,南非能安然度过金融危机,很大程度上是由于南非从美欧等传统贸易伙伴转向中印等新兴市场。他认为,外界对于中西方制度孰优孰劣,对于中国参与非洲事务有一些争议,但经济发展和转型才是南非的当务之急。

然而,由于南非中央政府的控制能力与治理能力的局限,北京共识目前尚难以引导南非及南部非洲其它国家的大发展,这也使得目前发展中国家在发展上的“共识”仍未定型。

有学者认为,中国经济的成功颠覆了经济自由度与繁荣度正相关的传统理论。但事实上,过去30多年中国一直在推行市场自由化改革,中国经济自由度也保持了年均1.5%的提升速度。而中国所推行的贸易自由化、对外资开放、富有竞争力的汇率、大规模储蓄和经常账户盈余等成就经济奇迹的政策,恰恰也是华盛顿共识的基石。中国通过提高经济自由度释放了经济增长潜力的经验告诉非洲,实行经济改革,发展私营经济,是可以实现经济持续增长的。

因此,有关中国经济成功和华盛顿共识相矛盾的说法,很大程度上把问题简单化了,而且人为地把两者引向冲突。这种非“东”即“西”的思维,过度强调了意识形态在非洲国家政策取向中的地位。应该强调的是,中国确实提供了一种与非洲打交道的新方式,但并未向非洲提供一种迥异于华盛顿共识的经济增长模式。北京与华盛顿两大共识之间有许多共通点,这或会有助于新共识的达成。