上世纪80年代关于屈原问题的大论争

2015-09-10墨青

墨青

提 要:民初以来,在我国学术界内部,出现了少数几位否定屈原及其作品的学者。他们认为屈原仅仅是一个传说人物而已,这种怪论被称作“屈原传说论”;只是当时所掀浪花并不大,尚未引起学术界的广泛注意。可是上世纪下半叶,这种怪论却在东瀛沉渣泛起,且似乎势头不小,并自称为“屈原否定论”,这才使得中国学术界感到问题的严重性,遂奋起回击。

这场大论争,解开了过去未能解开的关于屈原问题的许多疑团,理清了过去未及理清的关于否定屈原的思潮的来龙去脉及其历史文化与思想方面的渊源,捍卫了屈原作为中华民族瑰宝及世界文化名人的历史地位,使中国参与论争者都普遍地受到一次直接的爱国主义教育。

关键词:屈原传说论,屈原否定论,奋起回击,论争的意义。

屈原(约前340—约前278)是我国历史上第一位伟大的爱国诗人。他那强烈的忧国忧民的爱国主义精神,深深地激励着中国几千年来无数的仁人志士。他的《楚辞》创作,开创了一代文风,成为中国文学宝库里的一颗光芒四射的明珠。而自1953年世界和平理事会推举屈原为“世界四大文化名人”之一以来,屈原在世界文化史上的崇高地位,也已举世所公认。可是,上世纪下半叶,日本学者竟然提出“屈原否定论”,逼迫中国学者不得不奋起回击,与之展开了一场广泛、深入的大论争。

一“屈原否定论”的前身是“屈原传说论”

应该说,“屈原否定论”的前身乃是“屈原传说论”,它首先是在上世纪上半叶由少数中国学者始作俑的。

1.发出“屈原否定论”的第一声者是廖平

日本学者、早稻田大学文学部副教授稻畑耕一郎在《屈原否定论系谱》(见载于《重庆师范学院学报》1983年第4期,韩基国译)里说:

屈原的实际存在成为争论的问题已经很久。廖季平的“否定论”(以下把怀疑屈原实际存在的观点称为否定论)经谢无量的《楚辞新论》介绍于世是民国12年(1923),至今已半个多世纪了。……

否定屈原传说的一部分(如投水自沉)的主张和认为屈原作品的一部分系伪造的主张,在此以前早已出现;而否定屈原本身的存在,则似乎始于廖季平。

廖季平作学问一生多变,见解离奇,是众人皆知的。他的大部分著述均收入《六译馆丛书》(民国10年,四川存古书局刊),其中关于《楚辞》的著述有《楚辞讲义》《高唐赋新解》《离骚释例(附楚辞跋)》,唯独不见熟悉的《楚辞新解》这一倡导“否定论”的嚆矢之作。现在看来,只有以谢无量《楚辞新论》的引文作为根据了。

在早,郭沫若先生也曾在《屈原研究》(文见郭沫若:《历史人物》,人民文学出版社1979年版第7—106页)中,提到廖平(字季平)对屈原的否定论。郭沫若写道:

提出了这个问题的人,第一个是四川的廖季平,据谢无量的《楚辞新论》上说:“我十年前在成都的时候,见着廖季平先生。他拿出他新著的一部《楚辞新解》给我看,说‘屈原并没有这人’。他第一件说《史记·屈原贾生列传》是不对的。细看他全篇文义都不连属。他那传中的事实前后矛盾,即不能拿来证明屈原出处的事迹,也不能拿来证明屈原作《离骚》的时代。……他第二件拿经学眼光说《楚辞》是《诗经》的旁支。……他第三件说《离骚》首句‘帝高阳之苗裔’是秦始皇的自序。其他屈原的文章多半是秦博士所作”。

在这里,中外学者都指出廖平(1852—1932)是第一个屈原否定论者。看来将廖平称作始作俑者,是无甚问题的了。但是,指出这个问题的中外学者们,无论是郭沫若,还是稻畑耕一郎,却都没有看过据说是展示廖平观点的那本《楚辞新解》。廖平观点均从谢无量的《楚辞新论》辗转而来,因而又不能不使人有些犯疑。鉴于此,我国著名的屈原研究专家、重庆师范学院《楚辞》研究室主任黄中模教授“经过着急搜求”,终于查到了《楚辞新解》一书。但是,却发现,原来该书“不但没有否定屈原的存在,倒是肯定了的。”不过,黄中模先生并没有终止搜寻与研究。经过锲而不舍的艰苦努力,他在《重庆师范学院学报》1984年第2期发表了题为《廖季平从〈楚辞新解〉到〈楚辞讲义〉的变化》的论文,提出谢无量转述的廖平“屈原否定论”,并非出自《楚辞新解》(著于1906年),而是出自廖平于民初(大约是1912年)所著《楚辞讲义》。原来,谢无量是将廖氏两种关于楚辞的著作混淆了。黄中模将廖氏二书细细对照,果然发现一生学术多变的廖平(自称有“六变”)在屈原问题上从大体肯定论到大体否定论的“急转弯”。黄中模特将两书作了对照:

黄中模指出,廖平在“第四变”时为51岁(1902年)。这时他在经学中提出“天人”观点,并把《楚辞》看作“灵魂学专门名家”,已经越变越荒诞;但在屈原其人与《楚辞》作者的问题上,尚无异说。及到辛亥革命之后,他进入自谓的“五变”之时,在这个问题上的说法才大不相同了。在《五变记》中,廖平说:《楚辞》“辞意重复,非一人之著述,乃七十博士为始皇所作仙真人诗,采风雅之微言,以应时君命。”他又说:“史公本《渔父》《怀沙》二篇为《屈原列传》,后人因以《楚辞》归之屈子,误矣!”这显然与《楚辞讲义》的议论相近。由是,黄中模得出结论说,廖平在《楚辞讲义》中否定屈原其人,认为楚辞的作者是始皇博士,乃是“经学五变”的产物。

黄中模认为,廖平在经学上之所以最后变成这个模样,根源在于他的世界观。廖氏认为灵魂是存在的,仙境、阴界也是有的,而且可以神通、魂游,借做梦就足以考鉴。廖平在一种类似于痴人说梦的“哲学思想”的指导下,对屈赋中写的一些神游仙境之事感到莫大兴趣,一往情深,不能自拔,这才将屈赋硬派作什么“仙真人诗”,把屈赋作者臆指为“七十博士”。所以,可以这样认为:“屈原否定论者的第一声,是廖季平先生在梦中喊出的”。

黄中模在屈原研究上的这一重大发现,受到国务院古籍整理出版规划小组《古籍整理出版情况简报》第126期的好评:

重庆师院黄中模同志经过认真的调查研究,终于找到了六十年来学术界一直认为提出“屈原否定论”的第一部专著——《楚辞新解》,并发现廖季平在该书中未曾否定过屈原。廖氏否定屈原其人,是始于辛亥革命以后的《楚辞讲义》一书,澄清了这个讹传了六十年的问题。

2.胡适可谓“屈原否定论”的领袖

继廖平以后,胡适(189l—1962)于1922年在《努力周刊》发表《《读〈楚辞〉》(见《胡适文存》第二集,1961年台北远东图书公司版)一文,从五个方面来全面否定《史记·屈原列传》作为史料的价值,全面否定屈原及《楚辞》存在的真实性,竟然提出“屈原是谁”?认为战国时期,根本就没有屈原其人。因此,日人三泽玲尔和稻畑耕一郎也叹道:“这些见解是对历代文人关于屈原传说所持的怀疑论的高度集中”,将胡适称作为“屈原否定论的领袖”。那么,胡适是怎样否定屈原的呢?据稻畑耕一郎《屈原否定论系谱》讲,胡适的主张由两根支柱构成。其一仍是对《屈原传》的疑问,其二是由思想史上的观点而得出的疑问。胡适从思想史上的观点判定,“传说的屈原,若真有其人,必不会出生在秦汉以前”。这就是说,他认为屈原是一个理想的忠臣,但因战国时代不会有这种奇怪的君臣观念,屈原这样的忠臣是不会产生的。他还判定,传说的屈原来源于儒教化了的《楚辞》解释,出于汉人之手。他还把屈原看成与“黄帝、周公”,希腊“荷马”等同类的“复合物”,“箭垛式”的人物,即把屈原这个人物看成是由各种要素凑合起来形成的。

不过,稻畑耕一郎又认为胡适的屈原否定论并不彻底,因为他并没有完全否定屈原这个人物的存在。他留有这样的可能性,即认为屈原是所谓“屈原赋二十五篇”中一部分(按胡适的意见,《离骚》和《九章》是其一部分)的作者。例如胡适就这样认为:“屈原也许是二十五篇楚辞之中的一部分的作者,后来渐渐被人认作这二十五篇全部的作者。”稻畑耕一郎还对胡适围绕着屈原传说的产生所作的推测特别不满。胡适在《读〈楚辞〉》一文里有如下的话:

大概楚怀王三人入秦不返,是南方民族的一件伤心的事,故当时有“楚虽三户,亡秦必楚”的歌谣。后来亡秦的义兵终起于南方,而项氏起兵时竟用楚怀王的招牌来号召人心。当时必有楚怀王的故事或神话流传民间,屈原大概也是这种故事的一部分。……后来这一部分的故事流传久了,竟仿佛真有其事,故刘向《说苑》也载此事,而补《史记》的人也七拼八凑的把这个故事塞进《史记》去。补《史记》的人很多,最晚的有王莽时代的人,故《司马相如列传》后能引扬雄的话。《屈贾列传》当是宣帝时人补的,那时离秦亡之时已一百五十年了,这个理想的忠臣故事久已成立了。

所以,稻畑耕一郎称,把胡适看作屈原“否定论”的领袖未必妥当,因为,胡适否定的是后世(汉代以后)形成的“传说的屈原”,而对于可称为原来的“屈原”的那个人物,甚至可能是《离骚》和《九章》这一部分作品的作者的那个人物,胡适是并不否定其存在的。

3.何天行的“屈原否定论”最为“周密”“系统”和“大胆”

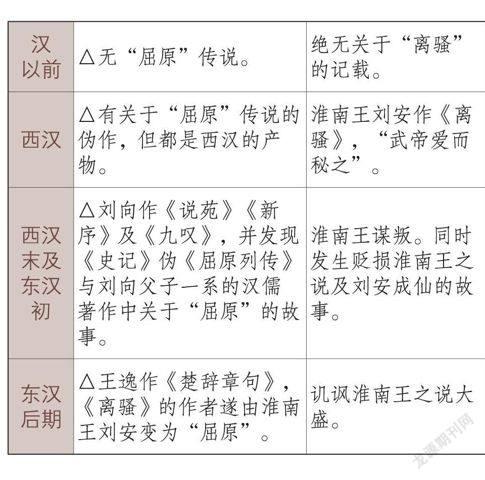

稻畑耕一郎认为,在20世纪上半叶中国大陆内部泛起的那股“屈原否定论”思潮中,最周密、最系统的要算何天行的《楚辞新考》。据稻畑耕一郎介绍,《楚辞新考》最初发表于吴越史地研究会刊《楚辞研究》(1937年出版)中。在同辑《楚辞研究》中,第二篇刊登的是卫聚贤(也是一位“屈原否定论”者)的《离骚底作者——屈原与刘安》。何天行从六个方面论证了《史记·屈原列传》非司马迁所撰,称如果屈原是楚国的有名人物,《史记·楚世家》为何不提到屈原;《屈原列传》中的很多文字是抄自《战国策》的,而《战国策》并没有提到过屈原;屈原传说是在汉太初年以后,与刘向《新序》《说苑》和刘歆《七略》等同时出现的,西汉之前并无屈原之说等。稻畑耕一郎指出,何天行的“屈原否定论”的论纲是这样的:屈原这个人物实际上不存在。前汉时代(被看作是)涉及屈原的文献(贾谊《惜誓》《吊屈原赋》,淮南小山《招隐士》,东方朔《七谏》等)均系前汉末之伪托或实际与屈原毫不相关。而作为最重要资料的《史记·屈原列传》又如历来所指出的那样,有种种不完备之处;这并不是后人增补生误,而是表明了《屈原列传》本身全篇都是后人所写。《屈原列传》的作者大有可能是刘向或刘歆,而定名“楚辞”也是从刘向开始的。《离骚》的作者本是淮南王刘安。一则因刘向父子憎恶刘安,二则因刘向要发泄自己对现实的不满,因而虚构一个理想的忠臣“屈原”为《离骚》的作者。

何天行除了否定屈原及《楚辞》的代表作《离骚》以及《远游》等作品外,还认为《楚辞》中其他作品也都是自秦末至汉代所作。《九歌》为武帝时司马相如等宫廷文人之作;《九章》除《橘颂》外,均属《离骚》以后的伪作;《远游》是汉人承袭《离骚》《九章》等的作品;《天问》是秦末作品;《招魂》和《大招》是汉代之作。何天行甚至还提出:

屈原投水而死的传说,在武帝时还没有发生;最早说屈原投水的,亦出于宣帝时刘向之口(见《新序》《九叹》),在以前是没有的。因此我们推断《吊屈原赋》产生的时代,必不在西汉时代。

鉴于何天行“否定论”的“周密”性、“系统”性与“大胆”性,稻畑耕一郎指出,何氏“否定论”,在各种屈原“否定论”中,可以说是兴味最深的。

4.日本学者再度掀起“屈原否定论”思潮

据黄中模《屈原问题论争史稿》(北京十月文艺出版社1987年版)以及金菊、余火、松啸在《文史知识》1988年第9期发表的《中日学者屈原问题论争综述》,自20世纪60年代末至80年代中,日本汉学界再度掀起了一场颇具规模的“屈原否定论”。1968年日本东京教育大学教授铃木修次同高木正一(立命馆大学教授)、前野直彬(东京大学教授)三人共同主编,并约请日本20多所大学的20多名教授、副教授集体撰写了《中国文学史》(被称作是“代表了日本学术界研究中国文学史的最新成果”,至80年代末已再版10多次)。在该书的“导论”的第三节“古代文学的特性”中,铃木修次提出了所谓“屈原传说论”,并称:“《楚辞》是从宋玉之后才开始有个人之作的。屈原名下流传的那些作品,则是围绕着屈原传说,经过了一个时期,由不确定的多数人集约而成的文艺。”(转见中国社会科学院文学研究所编《文学研究动态》,1981年第2期)

前述日本学者稻畑耕一郎则在《屈原否定论系谱》中,提出所谓“屈原否定论”,并详细叙述了“屈原否定论”的系谱:廖季平的《楚辞新解》(实为《楚辞讲义》)及其他、胡适的《读〈楚辞〉》、何天行的《楚辞新考》(《楚辞作于汉代考》)、卫聚贤的《〈离骚〉底作者——屈原与刘安》、朱东润《楚歌及楚辞》及其他等等。最后作者说:“这样一来,‘否定论’又因为否定了被先验地相信其存在的屈原,而出现了要从根本上对《楚辞》及其本质重新提出疑问的趋势,并因此成为民国以来新楚辞学的出发点。这大概应当受到高度评价吧!”

作为日本关西大学、神户外国语大学、八代学院、神户商科大学四校讲师的三泽玲尔在《屈原问题考辨》(见《重庆师范学院学报》l983年第4期,韩基国译)一文中,首先便提出屈原同世界文学史上的人物,如古代希腊的著名诗人荷马和伊索、印度笈多王朝时代的迦梨陀娑、伊朗迦色尼王朝时代的菲尔杜西、日本的小野小町以及英国的莎土比亚等等一样,是生前详细事迹不明的“想象中的作家”。接着,作者在长篇论述了历代一些人对《史记·屈原列传》的怀疑后说,《离骚》等诗篇不是屈原所作,而是“来自古代迎春仪式的民族歌谣”,是“经过古代多数诗人之手,一点一点地加工而流传下来的民族歌谣”。“屈原,完全应该视之为传说性的人物”;“创造出像《楚辞》这样的民族文学的功绩不属于屈原这个人,而应完全归于民众;把屈原当作民族诗人来颂扬的人竟没有注意到这一点,实在遗憾。”

日本立命馆大学的白川静教授在他的《中国古代文学》一书中说,《楚辞》不是屈原所作,而是“楚巫集团”所作的“巫歌”,是“巫祝者的文学”。屈原就是这个“集团的领导者”,是“统领楚巫”而且“肩负楚巫命运的人”。

而九州大学文学院院长、中国文学系主任、日本中国学会评议员、专门委员、东方学会评议员、西日本图书馆学会会长冈村繁教授,在《楚辞与屈原》(载吉林教育出版社版《日本学者·中国文学研究译丛》第一辑)一文中,更是对屈原的著作权作了全部否定。他说司马迁的《史记·屈原列传》是“编造”的、“低劣”的“虚假货色”。如果“把这么多的楚辞作品一律看成是屈原一个人的作品,用同样的调子喋喋不休地发泄牢骚,总给人一种过分之感”;“读之也令人觉得未免太有些自吹自擂”;“也显得过于多样化了”。“汉初以前人们所持有的屈原像,仅止于一位忠臣”而不是一位什么爱国诗人。如果“屈原真是楚辞的伟大作家,还是只不过戴着纸糊的假面”人物罢了。而“《离骚》决非屈原的自作。之所以这样说是因为,如《离骚》确系屈原自作,早在最初的时候就要引起诗人们的强烈关心”。他在作了长篇大论之后,最后说《离骚》《哀郢》等作品,“是屈原死后,对其记忆犹新的时候的诗人的手笔”。

二、中国学者奋起回击日本学者的“屈原否定论”

日本学者的“屈原否定论”很自然地引起中国学者的关注。中国社会科学院文学研究所编的《文学研究动态》(1981年第2期)曾有所报道。《重庆师范学院学报》1983年第4期在征得稻畑耕一郎与三泽玲尔的同意后,刊载了他们的文章;同期还刊登中国学者陈守元、黄中模两人批评“屈原否定论”的文章,由此而在中国学术界引起了一场大讨论。截至1987年底,《求索》《河北学刊》《中州学刊》《社会科学》《东北师范大学学报》《华南师范大学学报》《四川师范学院学报》《成都晚报》等40多种报刊,发表了40余篇批评“屈原否定论”的文章。1984年5月,四川师范学院(今四川师范大学前身)古代文学研究所又率先召开了全国屈原问题讨论会,对国内外的“屈原否定论”进行了专题讨论。以后,长沙、汨罗、湘潭、武汉、荆州、秦皇岛等地区也相继举行了学术讨论会及报告会,进行专题研究。我国许多《楚辞》研究专家都积极参加了这一事涉历史真相与民族尊严的大论争。这次大论争中具有代表性的意见如下:

1.黄中模言:司马光是尊崇屈原的

黄中模在《谈〈屈原问题考辨〉中涉及的有关〈史记·屈原列传〉的一些争议问题》(载《重庆师范学院学报》1983年第4期)一文中,针对日本学者三泽玲尔的《屈原问题考辨》的否定论观点指出,《屈原问题考辨》中引用我国过去许多评论屈原和检校《史记·屈原传》的资料,并对其中一部分作了评说或解释。由于要为文章主题服务,引述自然侧重于与《史记·屈原传》的论述相左的;又由于有的资料或未为文章作者所见到,因而有的评说或解释不免与实际情况有所出入。这些都是可以理解的。只是,对屈原思想人品的臧否,对屈原思想人品的评论的分歧,都不仅不足以作为否定《屈原传》并进而否定屈原存在的因素来积累;反之,倒可以作为相信《屈原传》、相信屈原实有其人的旁证。因为如果连屈原这个人的存在和《屈原传》的真实性都不承认,又凭什么对屈原加以非难乃至丑化呢?一个是是非问题,一个是有无问题,前者以后者的肯定回答为前提,两者不能混淆。至于对《史记·屈原传》的评论,或指出某些字词错讹,或指出某些文句颠倒,或指出某些句段系后人掺入,都属于局部订正,用意在使其论述更为完善或恢复其本来面目,这在检校古代文献中是常见的现象;如果别无根据,也不能把这种局部订正扩大到似乎要否定全篇的程度。

接着,黄中模列举《屈原问题考辨》中对我国过去某些评论所作的评说或解释与实际情况不完全吻合之处,并进行逐一辨析。他特别提到三泽玲尔所谓司马光编《资治通鉴》不载屈原事(三泽玲尔认为:“这是司马光考虑用严格的态度编写史书的结果。”),认为这是三泽玲尔受20世纪30年代日本出版的泷川资言的《史记会注考证》的影响。黄中模指出,关于司马光在《资治通鉴》中不记载屈原事迹的问题,泷川资言的《史记会注考证》(卷八十四)曾云:“司马公作《通鉴》,削原事不载。谓其‘过于中庸不可以为训’。此不足为原病,而恐后人或有执是以议原者。九原之下,其不无遗憾焉,故不得而不辨也。”查所谓“过于中庸不可以为训”,语出朱熹《楚辞集注·序》,移之于司马光,未知作者有何依据。然后,黄中模即引宋人著作《邵氏闻见后录》(见《学津讨源》第十八集)里的一段话:

司马文正公修《通鉴》时,谓其属范纯父曰:“诸史中有诗赋等,若止为文章,便可删去。”盖公之意欲士立于天下后世者,不在空言耳。

黄中模说,邵氏一方面疑议司马光写《通鉴》削屈原事之非,另一方面也透露了司马光不载屈原事的原因:不主张在《通鉴》记载文学家,而屈原是被当作文学家看待的。《通鉴》是供帝王治国借鉴的史籍,删去诗赋,不载文学家,是他著作的主旨决定的。其中未提到的历史上的文学家还多。黄中模严肃指出道,其实司马光对屈原十分尊崇,对《史记·屈原传》所作的屈原和《楚辞》的评价也是十分赞同的。他的《屈平》(载《司马文正公集》卷六)一诗有云:

白玉徒为洁,幽兰未谓芳。

穷羞事令尹,疏不怨怀王。

冤骨消寒渚,忠魂失旧乡。

空余楚辞在,犹与日争光。

另据金菊、余火、松啸在《文史知识》1988年第9期的《综述》介绍,黄中模还大量阅读司马光的有关著作,找出了司马光赞扬屈原的地方多达10余条,写了《论司马光及其〈通鉴〉对待屈原的态度》(《荆州师范专科学校学报》1986年第2期),继续以历史事实说明司马光并未否定屈原,指出司马光与太史公赞扬屈原“可与日月争光”的看法是一致的。

黄中模在前述《重庆师范学院学报》的那篇论文之末,还就三泽玲尔关于1962年中国学者汤炳正“比较了《屈原列传》的正文和有关汉代的各种文献,指出《屈原列传》的大部分内容是后人增改的”的议论辨正道,汤炳正先生在《文史》1962年第1期发表的《〈屈原列传〉新探》是这样讲的:

今本《屈原列传》中被后人羼入的(刘安的)《离骚传》,不仅班固所引的“国风好色而不淫……争光可也”这一段,而是从“离骚者,犹离忧也”起到“争光可也”这一大段。这是刘安《离骚传》的前半部。其次,从以上的比较中更可以看出,今本《屈原列传》中由“虽放流”到“岂足福哉”这一大段,也是后人羼入的《离骚传》语。这是刘安《离骚传》的后半部。前半后半不仅文笔风格完全一致,而且结构层次也脉络相通。两段合起来,犹可以看到接近完整的《离骚传》的梗概。

……

既然把后人羼入部分由《屈原列传》中剔除出去,则原本《屈原列传》的真面目即呈现出来。即史迁原本《屈原列传》,大体与刘向《新序·节士》篇相近,虽详略互见,而梗概略同。

黄中模评论汤氏文章说,汤氏这里只是讲今本《屈原列传》中为后人所增改的,仅仅是由作者发表议论,并未涉及屈原行事的两段文字。这两段文字与全文比较起来,是少数,不是此传的“大部分内容”。后来,汤先生在1980年将此文收入集子时又作了删改。1982年他在寄给出版社的定稿中还特别说明了写作此文的目的是为了批驳廖平与胡适否定《屈原列传》的谬论。他说:

尤其应当注意的是,清末的廖平,在他的《楚辞新解》里,认为《屈原列传》全篇文义不贯,前后事实矛盾,竟以此为据,断定屈原并无其人。而这个结论,后来却被胡适所利用。在他的《读楚辞》里,借口《屈传》的矛盾,否定屈原的存在,说什么屈原是后人凭空捏造出来的“箭垛式”的人物,从而在中国历史上把屈原这位伟大诗人一笔抹掉。

这样,黄中模便用充分的事实说明了三泽玲尔《屈原问题考辨》所说,与汤炳正文章的主要内容及写作目的不相符合。

此外,黄中模还在《评〈楚辞〉为“巫祝者的文学”论》(载《中日学者屈原研究与讨论集》,华夏出版社1988年版)一文中,针对日本学者白川静关于《楚辞》是“楚巫集团”所作的“巫歌”的论点,指出“楚国人信鬼神,好巫祝,历来为人们所承认的。从先秦古籍的记载看,楚国朝中也设有巫祝之官,但从未见古籍载有在怀王时期,楚国朝廷上,存在着一个‘楚巫集团’”。

2.屈守元言:不有屈原,岂见《离骚》

屈守元在《不有屈原,岂见〈离骚〉》(载《四川师范学院学报》1984年第3期)一文里,针对以三泽玲尔为代表的日本学者关于“《离骚》的主人公”,“完全和传说中的屈原一样”的议论发表看法说,文学作品不反映作家的时代、身世、思想、人格,又反映什么?《离骚》的主人公就是屈原,不和他“一样”,又该和谁“一样”?这难道不就是作品的个性化吗?读曹植的诗,就会感到他“颇有忧生之嗟”(谢灵运《拟邺中咏》语,见《文选》卷三十一);读杜甫的诗,就会感到他“一饭未尝忘君”(苏轼《王定国诗集序》语);陶渊明的作品,“文取指达”(颜延之《陶征士诔》语);苏轼的作品,“嬉笑怒骂,皆成文章”(黄庭坚《东坡先生真赞》语)。如此等等,哪一个大家的作品又不体现出他的个性?证明这样一条普普通通的真理的例子有的是。如果有谁说上举作者都因为他们作品太具有鲜明的个性了,就可能是些“传说中”人,他们的作品也是“经过古代多数诗人之手”,“一点一点地加工而流传下来的一种民族歌谣”,那么,我们至少也会怀疑说这种话的人在开玩笑。已经承认作品所表现的和作为“主人公”的作者“一样”了,“不有屈原,岂见《离骚》”(刘勰《文心雕龙·辨骚篇》),难道这句话所表达的文学创作规律,不正是应该确信无疑了吗?既无法否认屈原和《离骚》“一样”的关系,又要否定屈原其人,还要虚构《离骚》是“民族歌谣”“加工”而成的一些“证据”。这种研究的方法是令人不能信服的。

屈守元进一步分析说,果真有人伪造文辞欺人,被揭露出来,那是会大快人心的。然而,一个以“真”字作为核心的作品,仅因为太和作者身世“一样”而无故提出怀疑,这真使人有些不解!试问:说假话的作品,与作者生活不符的作品,倒反可以相信它不是“偶像”?按照这种逻辑,那么中国古代肯定不会有什么反映真实的作品了。这能不令人怀疑,否定屈原及其《离骚》,实质上不就是一笔抹煞古代的“修辞立其诚”(借用《易·乾·文言》语)的优秀文学作家和作品么?“言必称希腊”的人过去和现在都有,他们说:荷马都未必有其人,屈原想必也如此。不错,屈原作《离骚》的时代,是在距今2300年前。那个时候,今天的许多民族和国家(包括今天文化发达很先进的民族和国家),不一定就都有以屈原创作为代表的中国南方文化那样高的水平。各个民族和国家的文化发展步调并不是一致,后来居上也不可否认。但如果甲民族和国家的历史、文化发达得较迟,就怀疑乙民族和国家的历史、文化发达得太早,一定要把它们拉齐,这样的历史观,我殊不敢赞同。

3.王开福言:屈赋有不朽的价值

王开福在《屈原是不是诗人》(载《中日学者屈原研究与讨论集》)里,对冈村繁不承认屈原是楚辞的创作者,从三个方面进行了深入的长篇反驳,他说:“艺术作品一旦出现,它的价值就客观地存在着,要加以否定是办不到的。两千多年的中国文学史,随时都可见到屈赋的影响,证明屈赋有不朽的价值。日本许多朋友对屈原及其作品,讨论过去,讨论过来,或肯定,或否定,都说明着屈赋的影响及不朽的价值。”他又说:“要推倒屈原创作《离骚》,最重要的就是要推倒司马迁的《史记·屈原列传》。六十年前何天行、胡适做过这样的事,但没有成功。”

4.郭维森等言:《离骚》等诗篇乃屈原个人创作

郭维森针对三泽玲尔等关于《离骚》等诗篇不是屈原所作,而是古代迎春仪式的“民族歌谣”的论调,在《从屈原创作的个性化论屈原之不容否定》(载《南京大学学报》1985年第2期)一文里,从分析《离骚》的“鲜明个性”入手,着重论述了《离骚》的“自传性质”,指出《离骚》等诗篇是屈原个人的创作,而绝不是什么“民族歌谣”。陈守元《〈屈原问题考辨〉商榷》(载《重庆师范学院学报》1983年第4期)一文,则从8个方面分析了“民族歌谣”论的不科学性。

5.赵逵夫言:《战国策》里出现有屈原

上世纪80年代中,中国学术界批评“屈原否定论”时曾因对方称《战国策》未提及屈原而颇费思考,但90年代初赵逵夫《〈战国策·楚策一〉张仪相秦章发微》(载《古籍整理与研究》第6期,中华书局1991年6月版)却有了考订。他宣布说《战国策·张仪相秦》章是先秦时代关于屈原的重要史料,因为该章说的那个要求使齐恢复齐楚邦交的人,就是屈原。赵逵夫的这一贡献是对“屈原否定论”的有力批驳。

三、屈原问题大论争的意义

屈守元先生在这场论争中讲过,屈原及其作品,作为我们要批判地继承的古代文学遗产,是允许从各种不同的角度,提出各种不同的意见,进行讨论的;但总希望在讨论中建立一种有实事求是之志、无哗众取宠之心的学风,既不能诬徒,也不能欺世。中国学者正是抱着这样严肃认真的态度参与到论争里去的。论争虽说至今尚谈不上终结——被不少学者热烈推荐的日本讲谈社版《中国的历史》至今仍对《史记·屈原列传》的某些记载持怀疑态度,还称屈原乃“假托为《楚辞》的作者”(参见讲谈社版《中国的历史》第2册第319—322页,广西师范大学出版社2014年版)——但其意义却是不可低估的:

首先,由于20世纪上半叶,一些否定屈原的论点,如何天行、卫聚贤等人的著作,从未受过批评,仍然流传在国外,引起了一些外国学者的误解;而日本自60年代起,先后又有不少文章和著作怀疑和否定屈原及其作品,他们的影响更远远超过廖平和胡适,因此,这次论争总算将自胡适以来的“屈原否定论”思潮,来了个从理论到事实以及论证方法上的大清理、大批评,从而为日后深入地进行《楚辞》研究扫除了陈积的障碍。

其次,这次大讨论,还澄清了一些争论不休的老问题。如前述关于过去一直认为我国第一个提出“屈原否定论”者是廖季平,他的第一部否定屈原的专著是《楚辞新解》。首先指名批驳这部书的谢无量、郭沫若、闻一多及日本的一些学者,却均未见过《楚辞新解》,而都是根据谢无量的《楚辞新论》来批评廖季平的。在这次大讨论中,黄中模找到了廖季平的《楚辞新解》一书,拿它来与廖季平辛亥革命后所写的《楚辞讲义》一书作比较,从而弄清了廖季平“屈原否定论”的出处及思想根源。同时,黄中模还代表中国学者严肃指出这样一个事实,即“对于屈原存在的真实性和《史记》所载屈原一生基本事实的真实性,我国过去从未产生过根本性的怀疑;只是到了辛亥革命之后,廖平才首先提出这样的问题”(见《重庆师范学院学报》1983年第4期)。

第三,由于一些比较复杂的历史原因(不排除某些政治因素),海外一些学者在一个较长时期内一直把“屈原传说论—屈原否定论”视为至宝,并不惜连篇累牍地大加宣传。因此,这场大讨论不仅表明了大陆学者的比较一致的基本立场,而且也维护了屈原作为世界文化名人以及中华民族瑰宝的应有地位;同时,也加深并促进了中日两国文化学术界的彼此了解与交流。

第四,日本学者的“屈原否定论”因为事关否定屈原作为我国历史上第一位伟大的爱国诗人以及作为世界文化名人的历史地位问题,并牵涉到中华民族的民族感情问题,因此理所当然地受到中国学者们的批评性回答。当然,这种批评性回答乃是限制在充分说理的平等交往的学术争鸣的范围内进行的,从而为“文革”以后的学术界吹进了一股新风。在这场大论争中,中国老、中、青三代的楚辞研究者都积极行动起来,上下求索,认真探讨,既具有比较充分的理性和科学性,更显示出强烈的民族自信心和自豪感。大论争不仅锻炼出一批才华横溢、根底扎实的楚辞研究者,还让广大读者,包括莘莘学子大长见识,普遍地接受了一次爱国主义教育与优秀传统文化的熏陶。