抗战时期方尖碑纪念建筑刍议

2015-09-10李盛虎

李盛虎

提 要:方尖碑作为欧洲古典主义纪念碑的典型造型,在辛亥革命前后传入中国,并被中国纪念碑建筑所广泛使用。抗战时期,随着各地大批抗战纪念建筑的建设,方尖碑作为纪念碑的基本造型被固定下来,并不断发展演变,表现出极强的自身特点。简洁型方尖碑、碑首做特殊装饰的方尖碑、炮弹形纪念碑作为方尖碑的三种样式被广泛应用于抗战纪念碑建筑中。

关键词:抗战,方尖碑,纪念建筑。

抗战期间及抗战胜利以后,全国各地为抗战阵亡将士建设了大批纪念碑建筑。这些纪念碑大多突破了中国传统纪念建筑门阙、牌坊的造型,采用了欧洲古典主义风格的方尖碑样式。这些方尖碑一方面受到西方纪念建筑的影响,整体表现出西式风格,另一方面在细部上又融合进中国传统装饰纹样,呈现出一种独特的“中国固有式”风格。

一、方尖碑的起源

方尖碑,英文称为“obelisk”,起源于古埃及。在古埃及文明中,方尖碑一般成对安放在太阳神庙入口两侧,是神庙的附属纪念碑。埃及方尖碑为整块花岗岩凿刻而成,其形制为方柱状、自下而上逐渐缩小,顶端为金字塔状方锥体。在方尖碑四面镌刻有象形文字铭文,锥顶上包裹有金箔。方尖碑建筑在古埃及是一种兼具宗教性与纪念性的标志建筑,是埃及帝国权威的象征。可以说,方尖碑在出现之初便具有纪念碑建筑的特点。

方尖碑作为埃及王权的象征,历来是外族入侵劫掠的重要对象。从最早的亚述人,到后来的罗马帝国,大批方尖碑被作为战利品劫掠到欧亚各地。罗马帝国更是延续了古埃及方尖碑作为纪念碑的传统,将方尖碑竖立在广场、寺庙前,成为古罗马文化不可分割的一部分。但随着罗马帝国的分裂衰亡,树立方尖碑的传统便逐渐衰落。

文艺复兴时期,复古风潮席卷欧洲,大批方尖碑被作为古罗马文化的遗物,从遗址中出土并被重新树立。随着拿破仑入侵埃及,又有一大批方尖碑被从埃及带入欧洲。著名的巴黎协和广场的方尖碑便是在这样的背景下被树立的(见图一)。在古埃及成对出现的方尖碑,到了欧洲已不拘泥于原来的传统,演变为单碑形式。

文艺复兴时期对方尖碑的推崇,使方尖碑的造型融入到西方建筑文化之中。美国独立战争引进的是法国启蒙主义思想,与此同时法国的罗马复兴建筑风格也被带入北美。1884年,美国为其首位总统华盛顿建造了一座高169米的方尖碑样式的纪念碑。这座新修的纪念碑严格遵循了古埃及方尖碑的造型比例,开创了新造方尖碑作为纪念碑的传统。1889年落成的法国埃菲尔铁塔,虽是一座钢结构建筑,但是在造型上也受到了方尖碑建筑的影响。

随着一系列方尖碑造型的著名纪念建筑的兴建,方尖碑作为西方纪念碑建筑的基本造型被确定下来。

二、抗战之前的中国方尖碑建筑

中国在历史上也有自己风格独特的纪念碑建筑,从汉代的门阙、南朝的神道柱,到明清的华表、牌坊,中国古代的纪念碑建筑都是作为寺庙、陵墓的附属出现在建筑入口处的,并没有独立的纪念碑功能。清代的牌坊虽然在一定程度上从建筑中独立出来,表现出纪念碑性质,但仍未摆脱作为“门”的属性。

辛亥革命以后,西方建筑思潮随同革命思想一同传入中国,在欧美民主国家广泛使用的方尖碑也在这一时期传入中国。

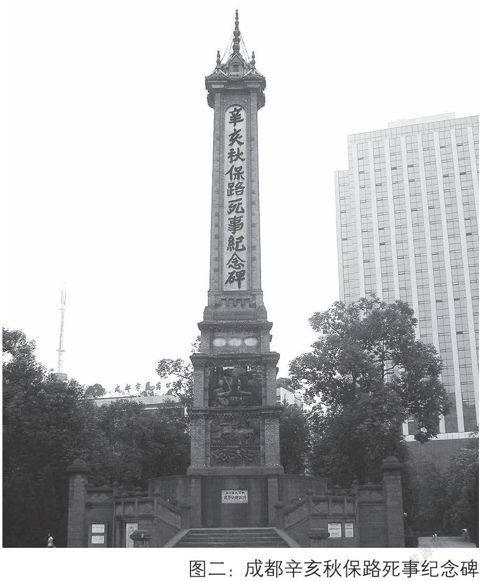

中国近代最早的一处方尖碑建筑是位于成都人民公园的辛亥秋保路死事纪念碑(见图二)。该碑建于民国2年(1913年),为纪念保路运动修建。纪念碑高31.85米,砖石结构,由碑台、碑座、碑身、碑首四部分组成。纪念碑整体为典型的方尖碑造型,但在碑座与碑首部分则使用了较多的中式装饰。尤其是使用了琉璃瓦,并设有宝瓶的碑首,完全是中国传统建筑手法。辛亥秋保路死事纪念碑的中式装饰表明,方尖碑在传入中国之始便开始了中国化的过程。

另一个民国早期的方尖碑实例是建于1921年的广州黄花岗七十二烈士墓碑。烈士墓碑采用了方尖碑样式,但相较于西方方尖碑10:1的修长比,这座墓碑的修长比仅为5:1。黄花岗的这种较短小造型的方尖碑开创了后来中国方尖碑建筑的基本样式,抗战时期建造的大量方尖碑式纪念碑便以此碑为蓝本。在纪念碑上方,设计师还创造性地建造了一座巴洛克风格的碑亭。这种为墓碑建筑碑亭的做法显然是对中国建筑传统的继承。黄花岗烈士墓碑整体虽然没有中式装饰,但其短小的造型、墓碑上方的碑亭仍是方尖碑中国化的证据。

竣工于1931年的广州中山纪念碑也是一座方尖碑建筑。纪念碑由建筑师吕彦直设计,高37米,碑身下部使用曲线轮廓,显然是受到埃菲尔铁塔造型的影响。在纪念碑下部的台基则使用了中国传统建筑中常见的须弥座样式。

方尖碑作为西方建筑的常见造型,于辛亥前后传入中国。抗战之前的中国方尖碑建筑在沿用西方造型的基础上,表现出较多的中国特点。这一方面是建筑师对西方建筑的学习,另一方面也是对中国固有建筑的改革与发展。

三、抗战时期的方尖碑建筑

抗战时期,中国军民伤亡惨重,各地陆续掀起为抗战阵亡将士修建烈士墓及纪念碑建筑的浪潮。抗战胜利以后,政府性的纪念碑建设活动也逐渐高涨。在这些纪念碑建筑中,绝大多数采用了方尖碑的造型,并在装饰处理上表现出极强的民族性。

抗战时期的方尖碑建筑一部分为烈士墓碑,还有一部分为各地民众修建的抗战阵亡将士纪念碑。烈士墓碑多临近墓地,一般按军队建制建设。如南京灵谷寺淞沪抗战阵亡将士公墓,就依据建制分别为第十九路军和第五军建设了两座形制相同的纪念碑。而各地建设的抗战阵亡将士纪念碑则多是民间出资建设的,一般规模不大。

根据这些方尖碑造型的不同,可大致分为简约型方尖碑、碑首做特殊装饰的方尖碑、由方尖碑演变而成的炮弹形纪念碑三大类。

(一)简约型方尖碑

抗战期间战事吃紧,纪念碑建筑也多因陋就简,一般采用较为简约的造型,规模也多不大。这类造型简约的方尖碑是抗战方尖碑纪念建筑中数量最多的。

1.烈士墓碑

烈士墓碑以云南国殇墓园的方尖碑最具代表。国殇墓园建成于1945年7月7日,是为纪念抗日战争时期中国远征军第二十集团军攻克腾冲战斗中阵亡将士而建的墓园。墓碑位于墓园制高点,高约7米,花岗岩材质,方尖碑造型简洁,碑下基座较高,基座上装饰有缠枝纹图案。(见图三)

位于湖南常德市的七十四军常德会战阵亡将士纪念碑也是较简洁的方尖碑造型(见图四)。纪念碑高8米,碑体除铭文外无任何装饰。

位于重庆鹅岭公园的大轰炸白骨塔是比较特殊的一个方尖碑式死难者墓碑。1938年至1943年,日军对重庆进行了长达6年的无差别战略轰炸,死难军民多达1万人。这些死难者大部分被集中安葬在重庆渝中半岛鹅岭至九坑子一带约3公里长的山坡上,并在其上建造了12座俗称“白骨塔”的纪念碑。现保存完好的一座高约6米,使用土砖垒砌而成,外抹白灰,碑身使用标准的方尖碑样式。白骨塔作为民间修建的简易纪念碑,使用了标准的方尖碑造型,说明在抗战时期方尖碑作为纪念碑的基本样式已被普通民众所接受。

2.抗日阵亡将士纪念碑

抗战期间,国统区各地广泛开展了纪念抗战阵亡将士的活动,各地民众捐资修建了为数众多的抗战阵亡将士纪念碑。1940年,为声讨汪精卫的投敌卖国行径,重庆各界人士发起成立了“抗战建国无名英雄墓暨汪逆夫妇长跪铁像建墓铸逆委员会筹备会议”,开展了轰轰烈烈的“建墓筑逆”运动。重庆卫戍总司令部为响应运动,颁布了《卫戍区响应铸逆暨建立阵亡将士纪念碑办法》。在“建墓铸逆”运动的带动与倡导下,重庆周边各地官员、乡绅、普通百姓纷纷出资在各地建设“抗战阵亡将士纪念碑”,并筑造汪精卫夫妇跪像。以重庆为中心的大后方几乎每县都建有抗战阵亡将士纪念碑。这些由民间集资建造的纪念碑也多采用造型简洁的方尖碑样式。

这类简洁造型的抗日阵亡将士纪念碑以重庆为中心的大后方地区最具代表性。如位于重庆酉阳龙潭镇的抗战建国阵亡将士纪念碑,便是当地官民集资修建的小型纪念碑,造型简洁,矮小,碑高3米,由整石开凿而成,碑座四周雕刻着捐资与纪念铭文。

又如重庆秀山的抗日阵亡将士纪念碑,也是简洁的石质方尖碑样式,造型更为修长。

位于重庆万州的抗战阵亡将士纪念碑(见文首),是大后方方尖碑建筑里规模较大的一座。纪念碑始建于1939年7月,1946年落成。碑体通高10.3米,碑高8米。碑体四周灰塑“抗战阵亡将士纪念碑”,碑首部塑有白花,共四组。

(二)碑首做特殊装饰的方尖碑

部分由官方组织修建的方尖碑纪念碑建筑,在规模上则更宏大,建筑装饰也更为丰富。抗战时期的建筑师在处理西式方尖碑时更倾向于使用中国传统装饰手法,碑座处理成须弥座造型,碑身堆刻缠枝花草纹。而最为显著的改变则是将方尖碑金字塔状的碑首改为其他造型。这些改变使方尖碑更具民族性,呈现出当时流行的“中国固有式建筑”风格。

这种融合中式装饰,并将碑首做特殊装饰处理的方尖碑以南京灵谷寺淞沪抗战阵亡将士公墓纪念碑最具代表性。淞沪抗战公墓分别为第十九路军和第五军死难烈士建有两座形制相同的纪念碑。纪念碑下方为覆莲状碑台,碑座与碑身间做须弥座状,碑身下部装饰山岳纹,碑身顶端四面设铺首,碑首则为一只传统样式的蹲狮。整座纪念碑装饰模仿中国传统的华表,但整体造型还保持了方尖碑样式。

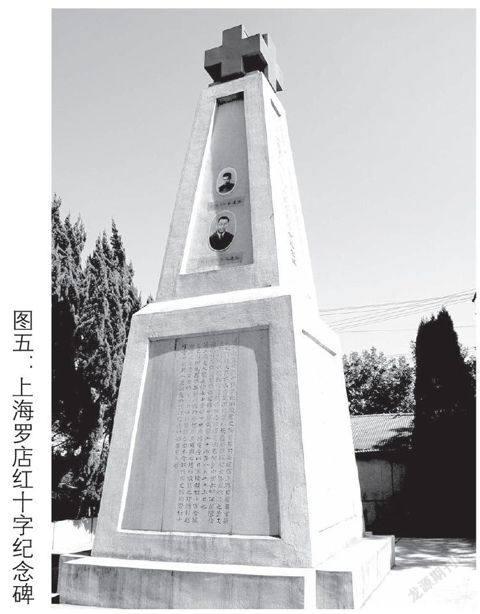

位于上海宝山的罗店红十字纪念碑(图五),是为纪念抗战时期遇害的红十字救护队队员修建的纪念建筑。纪念碑采用方尖碑造型,但在碑首则设置了醒目的红十字标志。

而位于湖北咸宁天岳关的抗日无名烈士公墓纪念碑(图六)则将方尖碑的碑首处理成一尊抗日军人的头像,直观地表达了对抗日烈士的缅怀。

(三)炮弹形纪念碑

抗战时期,在部分抗日烈士墓还出现了一种炮弹形纪念碑,这种纪念碑严格意义上讲并不属于方尖碑类型,但综合考察方尖碑建筑在中国的演变,其应该是一种由方尖碑发展而来的特殊样式的纪念碑。

炮弹形纪念碑最为著名的一座是位于湖南衡山的南岳忠烈祠七七纪念碑。南岳忠烈祠1940年9月动工,1943年7月7日落成,是国民政府主持修建的抗日烈士公墓。七七纪念碑是忠烈祠的重要组成部分。纪念碑花岗岩质,以五枚直指苍穹的炮弹为主体,一枚较大位列正中,四枚较小环绕四角。一大四小五枚炮弹象征着汉满蒙回藏各族人民坚决抗战。纪念碑虽是圆锥形,但其修长的造型与尖顶设计,分明是从方尖碑演变而来。

另一座炮弹形纪念碑是位于湖南省溆浦县龙潭镇的七十四军公墓纪念碑。纪念碑由花岗岩垒砌,整体造型呈炮弹形,碑身镶嵌有六块碑铭。

四、结语

方尖碑这种由古埃及神庙建筑发展而来的古典主义纪念碑样式,随着西方文明被引入古老的中国而开始改变中国纪念碑建筑的样貌。抗战八年,各地广泛营建的纪念碑更是将方尖碑在中国的发展推向了高潮,一大批中西合璧的方尖碑在这个时期出现。抗战时期的方尖碑纪念建筑所凝聚的历史文化底蕴与时代特色,使其在中国纪念碑建筑的历史长河中独树一帜。

作者单位:重庆市沙坪坝区文物管理所