社交媒体:民主终结者?

2015-09-10储殷

储殷

正是社交媒体让一个个生活中无足轻重、愤世嫉俗的孤立原子,通过网络聚合成组织。

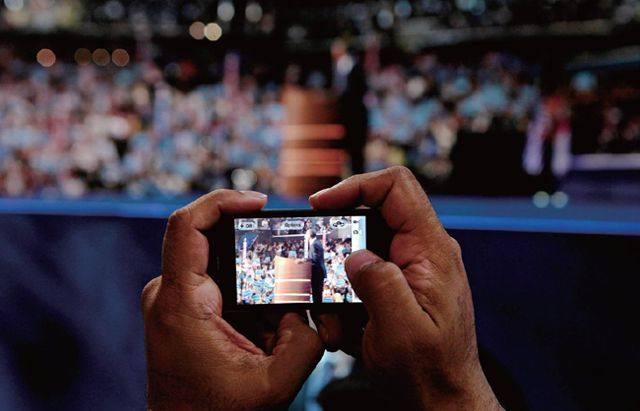

在不久前畅聊“全球新局势”的达沃斯论坛上,社交媒体的勃兴及随之而来的大众动员,成为了热点话题。近几年来,社交媒体不仅动摇了威权政体,似乎也威胁到了代议制民主的根基。希腊激进左翼的上台执政、德法等国民粹势力的壮大,乃至伊拉克“伊斯兰国”的兴起,都离不开社交媒体的推波助澜。

值得追问的是:社交媒体是促进了政治交流还是加剧了族群分化?社交媒体让谁组织了起来?现今的民主真的能够承受社交媒体带来的大众参与吗?

许多“协商民主”的支持者曾经对社交媒体时代充满期待,认为信息技术的普及让人们交流政治的成本空前降低。在地铁、商场中,随时可见“拇指英雄”们埋头输入。在贴吧、论坛里,一个话题动辄几十万、上百万的留言、跟帖也不稀奇。今天的人们正处于随时随地的海量交流之中,然而问题在于,这样的交流具有与传统交流完全不同的几个特征,而这些特征可能恰恰让这些交流成为加剧社会分化的力量。

社交媒体提供的交流是高度跳跃的、碎片化的交流。它意味着交流者处于不同的情境当中,而相同的情境往往是人们在交流中避免歧义、偏题的必备条件。越是背景不同的交流,就越需要细致而严密的语言设定,然而网络社交高度碎片化、高度符号化的语言风格,在本质上讲是有利于发散而不利于凝聚的,因此所谓的交流往往只是同一符号平台中不同背景主体各自进行的表达。

当参与交流的主体数量越多,这种发散性的各自表述的现象也就越严重,它不仅让对话难以深入,而且将带来情绪上的累积激进。就好像我们在火锅城里吃饭,由于声音嘈杂,就必须拉大嗓门,而每个人都拉大嗓门又让声音变得更加嘈杂,从而逼得每个人都必须不停地再拉大嗓门。到了最后,参与者要么成为毫无思想、肤浅凝练的“点赞”,要么则是从大众话题中隐退,分化成为相同观点、相同背景间的小群体。前者往往是情绪多于理性的简单叠加,后者则往往是相近观点甚至偏见的自我强化。

所以在社交媒体时代,有意义、有深度的交流反而减少了,简单化的情绪对立却增加了,而人-人交流模式为人-机-人模式所取代,又让交流当中的顾忌与自制大幅减弱,从而进一步激化了这种对立。

更加严重的是,技术的进步让很多人倾向于在网上寻找相近立场的伙伴而不是在现实中与不同意见者耐心交流。社交媒体不仅未能推动激进主体与现实社会的融合,反而让他们在茫茫人海之中更容易找到自己的同伴、建立自己的组织,并在内部交流之中强化自己的激进观点。

在社交媒体时代大众真实交往瓦解的同时,原先难以交往的边缘个体却通过网络真正地“组装”起来。

西方代议制民主的整合能力是有限的,在通过市民社会、民主政治得以整合的主流族群之外,总有一些群体始终处于确定少数的绝望地位,不管民主过程如何变化,他们通常都会处于最不利的地位。西方世界里曾经的犹太人、黑人、华人,以及今天的吉卜赛流浪者、土耳其体力劳动者、马格里布的难民,都是这样的角色。对于这些实际被区隔于主流社会之外的少数派而言,主流群体的民主不仅是没有意义的,而且往往是高度压迫性的,所谓的凝聚共识的民主不过是将压迫合法化的一个过程。

对于这些边缘的“他者”而言,需要的不是必输无疑的民主,而是反抗主流群体的组织资源。令人不安的是,曾经离散的、不妥协的“他者”通过社交媒体得到了组织。最为典型的就是“伊斯兰国”的极端分子,正是社交媒体让一个个生活中无足轻重、愤世嫉俗的孤立原子,通过网络聚合成组织,得到资金的支持,受到技能的训练,对这个社会形成了威力巨大的破坏。

除了极端少数派的兴起之外,民粹主义的膨胀也成为社交媒体的一个必然后果。

代议制民主是精英统治与人民主权的调和物,它既是一种保障大众参与政治的机制,也是一种限制大众参与政治的机制。除了周期性的授权之外,民众其实被组织成本与信息壁垒“隔离”于常态的政治之外。民选政治人物更类似于受托之人,以自身的判断来为委托人的利益行事并接受其监督。在通常情况下,民意并非政治过程的起点,而是政治过程的产物—分散的公民在政治过程当中被引导、塑造出一个“民意”,而真正的大众意见与情感却往往在这个过程中被屏蔽掉了;在很多时候,不被讨论的议题可能是一个社会最为关心的问题。但也正是通过这种精巧的议题选择、议程设置,代议制民主才能与民众“保持距离”,才能保障其治理的理性与绩效。

选民不再是罗伯特·达尔语境中“政策自由市场”里冷静的购买者,而是“超级女声”中的死忠粉。这让领袖本人拥有了比体制更大的直接动员能力,成为了大众的国王。

然而,社交媒体的兴起从根本上改变了这一点。一方面,信息的获得与快速传播既让高深的问题不再高深,也让政治精英与技术专家的权威土崩瓦解。另一方面,组织成本的降低又让大规模的民间行动成为可能。近几年来,平民政治对于精英政治的冲击已经深刻改变了西方政治的现实。无论是靠小额捐款上台的奥巴马,还是靠一个口号征服希腊的齐普拉斯,都是这个现实的产物。谁不正视平民的力量谁就会在政治中一败涂地,台湾的国民党也正是输在了这一点上。

社交媒体主导的政治,蕴含着两个重大的危险,第一是它很容易让政治走向激进。社交媒体让更多的年轻人参与了政治,这在某些国家动摇了原本以温和中年人为主要基础的代议制民主。年轻網民们在社交媒体中寻找的是不同于现实的热情与梦想,尤其是批判现实的激情。当人们对现代社会中乏味的生活现实与“理性的奴役”感到厌倦的时候,激进而不切实际的口号就极容易捕获人类的心灵。而当激情主宰了政治过程,政策就难以避免多变而极端。

第二则是有造就过于强势领袖的危险。社交媒体的简单化、符号化的倾向,很容易造就一种诉诸情感而非理性的认同,这种认同能够极大地强化粉丝与偶像的关系,塑造出一种领袖与群众融为一体的狂热感受。在这种情况下,选民不再是罗伯特·达尔语境中“政策自由市场”里冷静的购买者,而是“超级女声”中的死忠粉。这让领袖本人拥有了比体制更大的直接动员能力,成为了大众的国王,并且有可能进而借助狂躁的民意驯服议会甚至军队。土耳其的强人埃尔多安就是典型的例子。

人类的政治一直有两个自我冲突的倾向,一方面,我们总是希望有更多的人参与进来,非如此不足以提升政治的合法性;另一方面,我们又总是希望尽可能地将不适合的人排除出去,非如此不足以保障政治的有效性。倘若100名精英决定一个国家的前途,的确太寡头了一些,可是几十万人同时擘画政治路线,又几乎注定将会沦为一场闹剧。

民主与参与的关系,实在是人类历史上一个暧昧的主题。以笔者之见,最好的模式莫过于“先民主后参与”,少数高素质精英先在群体之内进行民主的实践,积累经验、完善规则,然后再通过扩大参与,逐步让民众进入有规则的民主机制。英国、美国基本上算是依循此径。

较优的可能是,民主制度的建立与大众的参与几乎同时发生,这是很多后进民主国家的道路。这样的民主有很大的不确定性。

最危险的莫过于“先参与后民主”,即在民主规则、民主制度还存在重大缺陷的时候,大众就以运动的方式挤入了政治的过程。它更容易发展为民粹而非民主,人民不是为自己的激情所戕害,就是成为大众偶像的奴隶。

令人悲哀的是,社交媒体中的民主似乎正在隐隐通向最后一个结局。也正因为此,构建新的民主政治模式,争取在容纳更多参与者的同时保持政治的理智与绩效,已经成为政治家与政治学家所不容回避的历史任务。