中国外交转向“有所作为”?

2015-09-10郑若麟

郑若麟

巴黎气候峰会启示录

如果说在改革开放前三十年中国明显将外交侧重于“韬光养晦”的话,那么今天以巴黎气候峰会为标志,中国外交是否踏上了一条侧重于“有所作为”的新道路呢?而中国“和而不同”、合作共赢的外交思维,与西方“利益至上”的传统模式有着很大的不同。当中国比过去更为积极地参与到世界规则的制定中时,世界会发生什么样的变化呢?

巴黎气候峰会已经接近尾声。成功与否将很快可以见分晓。只是在外交领域,对于“成功”的解释从来都是各有各的版本。我们可以相信至少对于中国来说,巴黎气候峰会将是中国外交的一次成功,很有可能成为中国外交史上的一个节点。

如果我们说,在此之前,中国奉行的往往是一种“反应式外交”,即发生某事或国际社会力主某事时,我们及时对此做出外交反应。那么这次巴黎气候峰会则很有可能是中国逐渐转而奉行积极的“介入外交”之伊始。

巴黎气候峰会(如果达成协议的话)之后,全球的“气候格局”将会产生重大变化,这是毋庸置疑的;中国在巴黎气候峰会上既是发展中国家的“自然领袖”、又是“金砖五国”的成员,与此同时又是“绿色发展的冠军”,而且也是做出减排承诺最为明确的国家之一。中国明显地处于气候谈判的“主导地位”(leaderchip),特别是与被置于被告席上的美国相比。这使人印象深刻。

由此出发,巴黎气候峰会之后最引人瞩目的,很有可能是中国外交模式出现的这种变化。如果说在改革开放前三十年中国明显将外交侧重于“韬光养晦”的话,那么今天以巴黎气候峰会为标志,中国外交是否踏上了一条侧重于“有所作为”的新道路呢?而中国“和而不同”、合作共赢的外交思维,与西方“利益至上”的传统模式有着很大的不同。当中国比过去更为积极地参与到世界规则的制定中时,世界会发生什么样的变化呢?

气候问题上的“三宗罪”

“气候变化”如何成为了人类走进21世纪以来最引人关注的问题,可以作为新闻学术博士论文的题目。气候峰会是唯一一个能够聚195个国家、150多名国家元首和政府首脑于一堂的联合国主题大会。人类面临的所有其他问题,饥荒、疾病、水资源枯竭、战争……一直到失业、公共债务、经济衰退等等,都从来没有能够产生如此巨大的影响:包括对各国政府和舆论的双重影响。而气候峰会讨论的是人类本世纪末是否能够将正在上升的气温控制在2度以下!如果没有媒体的反复炒作、渲染、洗脑、灌输甚至于恐吓、夸大……这样一个我们基本上都看不到其真实结果之遥远主题,是绝对不可能达到今天全球各国如此重视的程度的。

应该承认,我们很难以常理来理解气候变化问题。事实上气候峰会和气候变化议题所暗藏的玄机是如此之多,以至于我们根本无法以简单明了的方式来理解这场将全世界所有国家、所有的人都卷入其中的“气候战争”的最终结果。应该指明的是,“气候战争”这个词并非我的发明,而是法国电视二台前气候节目主播兼主管菲利浦·维尔蒂埃在他的新书《气候调查》中所用的词。

维尔蒂埃在峰会前夕因为他的这本书而被他所服务的国家电视台开除。这是对气候变化问题提出不同看法的西方学者、记者以及政治家们所付出的惨痛代价的最新的一个例子。也就是说,在气候问题上,凡与主流舆论相悖的思想和言论——也就是“政治不正确”的看法——都被严密封杀。这类事一而再、再而三地发生在历来认为是“言论自由”的西方,令人不得不产生重重疑问。

维尔蒂埃在他10月份刚刚出版的书中提出要对气候变暖的成因与后果进行更深入的科学探索和讨论,比如气候变暖的后果是否真的就是那么可怕、似乎全球气温高了2度人间就会坠入地狱?如何才能不让这一科学论证不被政治需要所绑架?等等。他还披露在此问题上有一种不正常的政治高压在作祟,使得气候问题变成了一种“宗教”,一个不能有异议的话题。

维尔蒂埃提出这些问题时一再说明,他并非“气候变暖怀疑派”(即他承认气候正在变暖,而且成因源于人类工业活动),而且他本人声明不仅是“犹太人”、而且还是“同性恋”,因此他与“阴谋论”八竿子打不着。然而令人难解的是,仅仅因为在一本书里说出了一些与主流舆论不是百分之百吻合的维尔蒂埃竟以“严重職业过失”的借口被无情解雇。在我们这样的局外人看来,维尔蒂埃的个人命运恰恰证明在气候变化问题上,确实存在着某种高压和专制。

从维尔蒂埃的例子可以看出,在气候变化问题上西方舆论存在着大致“三宗罪”:一是你是否认为气候在变暖;很多人认为气候在变化,但并不一定就是在变暖。如果你持这种观点,那么你就是“气候怀疑派”,你就进入了“政治不正确”的范畴。二是你是否认为气候变暖是人类工业活动的结果?如果你否认,那么你就是“气候否定派”。很多人将“气候否定派”与二战“历史否定派”混为一谈。这意味着你所承受的政治压力就更大了。三是你是否认为气候变暖将导致人类走向灭亡?如果你对此亦采取否定态度,那么你就直接进入“阴谋论”的范畴。这在西方是绝对的政治不正确。轻则丢饭碗、重则被直接排除出主流社会。维尔蒂埃就是一个例子。事实上他在法国本土很有可能再也吃不上“电视饭”了。他目前被“今日俄罗斯”聘为“巴黎气候峰会特约评论员”。他在法国本土的职业生涯前途堪忧。

舆论压倒科研

自从上个世纪80年代出现气候变暖这一学说以来,在科学界一直争论非常激烈,其实迄今为止在很多领域依然存在着巨大的认识上的分歧。但几乎所有怀疑“气候变暖说”的人都日益被边缘化,被强制禁声;“国际舆论”对“反对气候变暖说”的打压达到了空前的程度。近二十年来,一个朝着官方说法相反方向进行探索的科学家很难找到资金支持;而所有致力于研究气候变暖的原因与后果的科学家则可以很轻易地从官方和私人机构中找到各种资助、赞助和拨款。这也导致了反对气候变暖派声音的变弱,且日益罕见。

与此同时,对于公众而言,围绕着气候变暖问题却出现了大量各种形式的“宣传”,甚至可以说类似某种“洗脑”式的宣传。一场造成数千人离开家园的事件,在过去可能根本不会见报;今天则会传遍全球。而且全球一切有关自然灾害的报道都被朝着“气候变暖”的方向引导。甚至连出现极寒天气也是“气候变暖”的后果。美国前副总统阿尔·戈尔的纪录片《难以忽视的真相》在全球放映后,通过两个关键的要点说服了很多民众:一是气候正在变暖,将会引起巨大的灾难;二是气候变暖的主因是人类的工业活动。尽管我们知道这两点实际上在科学界迄今为止一直是激烈争议的话题,但戈尔的影片却是将其作为一种定论推出来的。影片不仅获得了奥斯卡奖,而且戈尔和创建于1988年的联合国“跨政府气候研究专家小组”GIEC(或译“联合国政府间气候变化专门委员会”,英语简称Intergovernmental Panel on Climate Change,IPCC)还因此共同获得了诺贝尔和平奖。将和平奖授予一个科学论证尚不充分甚至可以说尚未有定论的电影,显示出对倾向于气候变暖说的奖励可以说达到了极致。问题是这部纪录片中不符合科学的地方并非罕见。法国著名地球化学专家、曾获得过地质科学领域最高奖“瓦拉斯顿奖(médaille Wollaston)”的前教育部长克洛德·阿莱格(Claude Allègre)就曾批评这部纪录片“不够严肃”。

不仅是纪录片,好莱坞故事片中有关自然灾害、特别是暗示气候变暖所导致灾难性后果的电影也越来越多,影响巨大;我们随手即可举出无数例子:《2012》《后天》……此外,各种各样的政治和行政手段也都在竭力向公众推销“气候变暖”说。不久前全球媒体都曾发表一张北极熊的照片,照片上一头骨瘦如柴的北极熊在一块孤零零的冰块上蹒跚而行,说明写着“气候变暖使得冰山融化,北极熊处于生存危机之中”。照片在全球引起强烈反响。然而这却可能是一张欺骗人的照片。据披露,这头熊面临生存危机是真的,但却并非缘于气候变暖,而是它的后腿受了伤。在残酷的自然竞争环境下,北极熊受伤后抓不到猎物,自然会被饿死。同一 时间与这头北极熊处于同一环境下的其他北极熊在另外一些同一地点、同一记者拍摄的照片中则完全处于正常状态。难怪阿莱格指责一种“学术舆论独裁”笼罩着气候变化问题的讨论,使得任何反对意见都被打压下去。

巴黎气候峰会就是在这样的一种氛围中召开的。

“被告席”上的中国

迄今为止,对于中国来说,气候变暖或变化问题亦非一个已经在我国科学界达成共识的真正的科学认知。但中国舆论却将气候变化及碳排放减排等问题,与严重的空气污染及“雾霾现象”混为一谈,从而在“改变中国空气质量”的意向与决心上,官方和民间达成了广泛共识。事实上以煤炭为主要燃料的(达80%)中国确实在这一点上将雾霾与减排结合在一起了。因为煤炭既是雾霾的根源,同时也是排放CO2的主要罪魁祸首。因此中国的减排承诺,就是治理雾霾的行动。

应该看到,中国在气候变化,特别是气温变暖问题上,是有自己的历史记载的。中国大约是世界上历史气象记录最为完整的国家。几乎每个朝代都有专门的气候官来记录天气变化。研究证明,在我国的许多古文献中,就记载着有关台风、洪水、旱灾、冰冻等一系列气候异常的记载,甚至包括对太阳黑子、极光和彗星等现象的官方记录。中国著名气候学家竺可桢从1917年在哈佛大学就读时开始记气象日记,记录了气象研究的各种资料。由于战乱,目前仅保留了1936年至1974年2月6日的日记,共计38年37天,约800万字。通过这些记录,竺可桢对气候变化对中国的影响了如指掌。与此同时,竺可桢对中国历史气象文献也进行了大量研究。早在1961年和1972年他就分别发表了《历史时代世界气候的波动》和《中国近五千年来气候变迁初步研究》的文章,是世界最早提出气候对社会生活的影响的文献。特别是在后一篇文章中竺可桢明确指出,每当中国气候变暖之际,中国就会变得富裕、安定,如汉唐盛世就是中国五千年历史长河中气温最高的时代。而气候一旦变寒,中国往往就会遭到北方因寒冷而南下入侵的外族,从而引发战乱和饥荒。

当然,现代气候科学毕竟是一个最具争议的新的科学领域,而气候变化也是一个以世纪为单位的过程,因此中国在这个领域也正在前人研究的基础上进行着新的探索。中國政府正是在这些研究的基础上,同时也根据国际主流社会的现有理论依据,积极参与解决地球变暖可能带来的后果。事实上,全球气温如果真的在本世纪末上升2度甚至更高,对于当代中国而言(正如竺可桢所论及的古代中国一样)可能并非一件绝对的坏事。2014年是本世纪以来全球气温最高的三年中的一年(其他两年是2003年和2011年),这一年中国1月份气温比往年高很多,广大北方地区的取温需求也因此而大幅下降。这使中国碳排放量自然减少……

但中国几十年来的外交主旨就是不挑战现有国际秩序。既然国际社会在联合国的主持下已经对此问题做出了一定的决策,因此中国便积极地在此框架内行事。然而由于中国是一个发展中国家,中国又是“世界工厂”:西方很多国家的污染企业都早已转移到中国,而中国在为全世界生产,中国又是一个以煤作为主要能源的国家,因而中国一直被戴着“世界最大污染国”的大帽子。中国在气候问题上一直被置于“被告席”上。2009年哥本哈根气候峰会的失败,很多西方媒体就不约而同地将责任强安在中国的头上。而实际上人均二氧化碳排放量远远超过中国、世界上真正的“污染超级大国”美国则一直躲在中国的背后窃喜。

在全球“气候外交”的格局中,中国长期以来就一直处于这样的一种“被告”地位;这不仅使中国失去在气候问题上的发言权,更重要的是将很有可能在未来的碳交易中吃大亏。我们能够想象这样一幕吗?A国辛辛苦苦为全世界提供生活产品,但因生产而产生碳排放量超标,不得不向什么都不生产的B国购买碳排放指标;然后B国再用因为什么都不生产因而什么也不排放而省下来的碳排放指标卖给A国,再用收到的钱来购买A国生产出来的产品!这难道不是人类历史上最不公平也是最荒谬的事情吗?难道不是最典型的“惩善奖懒”吗?

幸好,中国自2009年哥本哈根峰会上为捍卫本国利益而遭到来自外部的无理指责之后,痛定思痛,改变了(至少在气候问题上)“反应式外交”的应对方式,运筹帷幄、主动出击,在巴黎气候峰会上取得明显效果。

从“韬光养晦”到“有所作为”

气候问题不仅使中国在道德上以“最大污染国”的罪名被置于被告席上而且在其他一系列涉及实质性利益的领域,中国也处境被动。其一是中国碳排放量大,将在一个相当长的时期不得不在购买“碳排放指标”上花费巨额支出。其二是要达到减排目标,我们就必须要改变能源结构、治理污染工业。而以当时中国的技术水平,我们将不得不在购买西方独占鳌头的“绿色技术”上花费巨额支出。其三是为了达到减排目标,我们可能被迫放缓中国工业化进程速度。其四是国内基于煤炭的能源结构也造成了雾霾污染日益严重,引起民众的高度关注、担忧和不满……在国内外某些势力的刻意渲染、夸大下(法国总统气候特使尼古拉·于洛曾在法国电视上声称:“中国孩子都不知道天空是蓝色的”),污染问题已经成为中国人最为关注的首要问题。这些因素综合起来,气候问题成为中国崛起的“阿喀琉斯之踵”并非没有可能。

因此,自哥本哈根气候峰会之后,特别是巴黎气候峰会临近之际,中国内政外交双管齐下。特别是外交。事实证明,中国的“气候外交”虽然不如法国那样在西方媒体上搞得“花团锦簇”、令人眼花缭乱,但却实实在在、步步为营、实用见效,从而在困境中走出了一系列好棋。在国内问题上,中国首先紧抓绿色能源建设。短短几年内中国事实上一跃成为今天世界上再生能源(包括太阳能、风能和水电等)的主要应用国和生产国。甚至连法国媒体也承认,中国“仅仅几年内就无可争议地成为绿色发展的冠军”。中国刚刚通过的十三五计划也将“绿色文明”的宏大目标列入其中。

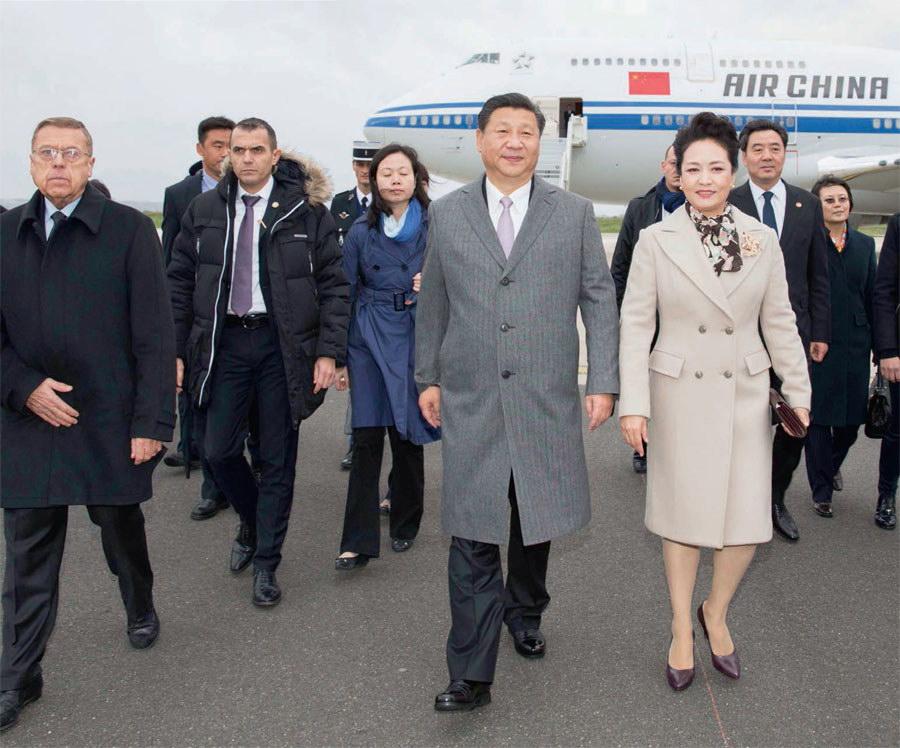

在此基础上,中国展开了一场“气候外交芭蕾”。中国打破过去由国务院总理出席气候峰会的惯例,国家主席习近平亲往巴黎,表达中国高度重视巴黎峰会的态度。此前中国与美国发表了气候联合声明,进一步明确中国主动承诺的将温室气体排放量在2030年达到峰值,且将努力早日开始减排的目标。中国同时也加强了与金砖国家在气候问题上的共同立场,特别是中国以一个“发展中国家”的身份,在气候谈判中支持“共同但有区别的责任”的原则。这一点得到印度等多国的全力支持。中国在主张发达国家和发展中国家根据不同的历史和现实因素,共同来应对气候变暖问题的同时,一方面支持发展中国家要求发达国家在2020年之前提供1000亿美元资金,以帮助发展中国家减排;而另一方面中国则主动承诺提供200亿人民币投入“南南合作基金”,以帮助发展中国家应对气候变化。在巴黎气候峰会召开前夕,中法两国在法国总统奥朗德访华期间公布了关于气候问题的共同声明,双方就巴黎协议中五年一度的核查将具有司法约束性达成共识,为巴黎气候大会的成功打下了一个良好的基础。而美国迄今为止已成为反对这一条款的“孤家寡人”。

中国的这一系列外交攻势的效果非常明显。在哥本哈根峰会上,中国一直是西方发达国家和部分发展中国家批评的对象——尽管这些批评并不中肯;而这一次由于中国准备充分,在各个领域都展现出了无可挑剔的相关措施,结果竟使擅长于“鸡蛋里挑骨头”的西方特别是法国媒体无法再将“莫须有”的“罪名”套到中国头上。关注和跟踪这次巴黎气候峰会的记者们都可以注意到,法国媒体一如既往地将美好的镜头对准了西方国家明星式的领导人,而故意忽略包括中国在内的其他发展中国家元首;但热衷于向中国泼污水的法国媒体这次实在没有什么可以指责中国的。

如果说这次巴黎气候峰会奥朗德总统借东道国之利而在前台扮演着主角的话,那么拒绝接受五年核查具有司法约束力的奥巴马则扮演了一个“反派”。舞台的聚光灯下罕见踪影的中国国家主席习近平则更多地在做着巴黎气候峰会“导演”的角色。

事实上,气候问题已经从过去所存在的各种不利于中国的方面,朝着有利于中国的方向在转变。中国在太阳能、风能等技术领域的创新与突破,使得本来以为可以笃定跷着二郎腿数钱的西方目瞪口呆:法国在巴黎气候峰会期间为其最大的太阳能发电站启用剪彩,来佐证法国在绿色能源领域的努力和进步。然而其太阳能板却不是法国甚至不是欧洲生产的,而是中国英利集团公司的产品。原因是中国产品物廉价美。正是因为使用了中国产的太阳能板,使得其价格比核能还便宜。中国“再生能源技术”的技术和性价比优势,气候峰会可能成为中国“绿色出口”的一个新的契机。而且正是在中国的“气候外交”攻势下,中国今天在气候问题上已摆脱“被告”地位而处于道德高地之上。

中国“气候外交”给我们一个有益启示,我们今天的发展和国力,已经使我们既能适应国际游戏规则,同时也可以在适当时机参与国际游戏规则的制定。之所以中國历来奉行“反应式外交”方针,主要原因当然是因为国际秩序和规则到目前为止仍然掌控在西方特别是美国为代表的国际统治集团手中。我们无力挑战西方主导权。今后我们主要也还是需要通过适应西方游戏规则、积极加入全球化进程,来争取国家利益的最大化。但我们也应该看到的是,在适当的国内外条件下,我们也已经可能在外交上“有所作为”:即参与国际游戏规则的制定。在巴黎上演的“气候外交”就是一个例子。毕竟,制定规则者永远会比适应规则者更接近于“(共)赢”的位置……