“大熊猫”:国人挚爱的旗舰物种

2015-09-10李德生

李德生

1977年在中国四川发生的熊猫大饥荒,使得对大熊猫这一中国特有物种的关注与保护迅速成为全世界的热门话题。一首《熊猫咪咪》红遍大江南北,各种各样民间保护国宝大熊猫的行动形成了一股潮流。为了更好地保护大熊猫这一古老而濒危的物种,国家制定了就地保护和迁地保护双管齐下的策略。

然而在野外,大熊猫栖息地破碎化严重,部分野生大熊猫处于生态孤岛,繁殖与交流困难重重的情况下,除了高度重视就地保护,迁地保护也显得非常重要。迁地保护的核心是加强对大熊猫的人工饲养、繁育、遗传管理等科学研究,在人工繁育的大熊猫种群达到一定数量之后,再通过野化培训放归自然,促进野外濒危小种群的保护,让大熊猫的家族得以长期繁衍生存下去。不过,这是一条崎岖而漫长的路。

2015年2月18日,除夕。当祖国人民都在欢庆新年即将到来的时候,中国保护大熊猫研究中心的工作人员还在大熊猫繁殖场坚守着。这两天,雌性大熊猫“龙欣”出现了强烈的发情高峰行为,“龙欣”是新的一年第一只发情的大熊猫,为了让“龙欣”顺利配种,工作人员放弃了与家人团圆的机会,等待着“龙欣”的配种时机。他们将“龙欣”与雄性大熊猫“芦芦”“依宝”“白杨”放对,最终没能成功自然交配。为了把握住“龙欣”的最佳受孕时机,工作人员决定为“龙欣”做人工授精。终于在晚上11点,在新年来临的最后时刻,“龙欣”成功自然授精。

今年15岁的大熊猫“龙欣”并不是第一次配种,在这之前,“龙欣”曾产下6胎10仔。时至今日,圈养大熊猫繁殖已经不是难题。而在“龙欣”父亲“盼盼”的一代,大熊猫繁育的发情难、配种受孕难和育幼成活难,这三大难关制约着整个熊猫圈养种群的发展。

那还是20世纪80年代初,中国政府和世界自然基金会(WWF)合作修建了中国保护大熊猫研究中心。虽然配有当时全世界最先进的仪器设备,但工作人员对圈养大熊猫的繁育了解甚少,人工饲养大熊猫种群甚至需要不断从野外补充新鲜血缘才能勉强支撑下去。为突破人工繁殖大熊猫的技术难关,中国保护大熊猫研究中心于1991年牵头实施了“大熊猫繁殖技术攻关计划”,吸收北京、成都、重庆动物园参加,组成攻关小组应对“三难”。

雌性大熊猫每年的最佳受孕时间一般只有1~2天,若是不能抓住这一两天的受孕机会,想要雌性大熊猫怀上熊猫宝宝就要再等一年。研究中心通过技术测定发情大熊猫的最佳配种时间,极大地提高了大熊猫的受孕率。通过完整的种公兽培育技术,80%的育龄雄性大熊猫能自然交配,对于无法完成自然交配或自然交配不理想的大熊猫,辅以人工授精的手段。“双保险”策略,使大熊猫受孕率极大提高,增加了圈养大熊猫的遗传多样性。

大熊猫一胎一般产1~2只幼仔,单胎和双胞胎的概率各占一半。刚出生的大熊猫幼仔是名副其实的“早产儿”,体重约150克,许多器官都没有发育完全,极难成活。熊猫妈妈生下双胞胎后,大多选择一只放弃一只,有的甚至一只都不带。为了让每只出生的熊猫幼仔都能成活,研究中心对被妈妈抛弃的幼仔辅助以人工育幼,并且创造性地采用了“仿生育幼”的理念,通过模仿母兽育幼环境开展人工育幼。

经过10余年的研究,研究中心基本攻克了大熊猫三难问题,圈养大熊猫种群持续壮大。2011年,我们在持续稳步增长的大熊猫种群基础上全面推行“优生优育”理念。通过严格的血缘和遗传管理,避免大熊猫近亲繁殖;通过限制繁育年龄,让老年和体弱的大熊猫都退出繁殖队伍;对多数大熊猫实行隔年繁育,让产仔的母兽有足够的休养和恢复周期;采取自然断奶,让幼仔有更多和妈妈生活、学习的机会。“优生优育”实现了从以前重视圈养繁殖数量过渡到重视圈养种群质量的重大转变,最大限度地提高了大熊猫人工种群的遗传多样性,建立了一个遗传结构良好、可持续发展的人工圈养种群。

截至2014年年底,研究中心共繁殖大熊猫172胎247仔,成活215只,圈养大熊猫种群数量达到200只,占全世界人工圈养大熊猫种群数量的53%,是目前全世界最大和最有活力的大熊猫人工饲养种群。同时研究中心也成为国内外开展大熊猫科研合作和公众教育所需大熊猫的最主要输出地。

在圈养大熊猫种群数量稳步增加的同时,野生大熊猫种群却面临分割退化的危险。尽管大熊猫栖息地环境整体在向好的方向发展,但由于人类的活动,野外大熊猫的栖息地破碎化严重,存在约30个孤立小种群,这些孤立的小种群难以交流且遗传多样性低,灭绝的风险极大。放归一些大熊猫到小种群里进行复壮,显得紧迫而必要。

将人工繁殖的大熊猫经过野化培训后放归野外,使其融入野生大熊猫种群,增加野外大熊猫种群数量和遗传多样性,也是开展大熊猫迁地保护和科研繁殖的最重要目的,是大熊猫科研保护事业未来发展的主流方向。然而,在全世界范围内,动物的野化放归一直都是难度大、成功率低的科研项目。特别是大型动物的放归难度更大,成功率不超过10%。

2003年,国家林业局正式启动了圈养大熊猫野化培训与放归项目。由于有稳定的圈养大熊猫种群支撑、得天独厚的野化培训环境和经验丰富的科研团队,中国保护大熊猫研究中心成为该项目的主要实施者。

在圈养大熊猫野化培训一期项目中,亚成体大熊猫“祥祥”成为首个试验对象。2006年4月28日,“祥祥”被放归山林。然而在放归近一年后,“祥祥”因与野生大熊猫争夺领地而摔伤致死。这对大熊猫野化培训是一个沉重的打击,但研究中心的科研人员并没有气馁,他们不断摸索规律、积累技术,总结出了自然环境中产下的大熊猫幼仔跟着母亲学习野外生存技能的系统性野化培训方法。

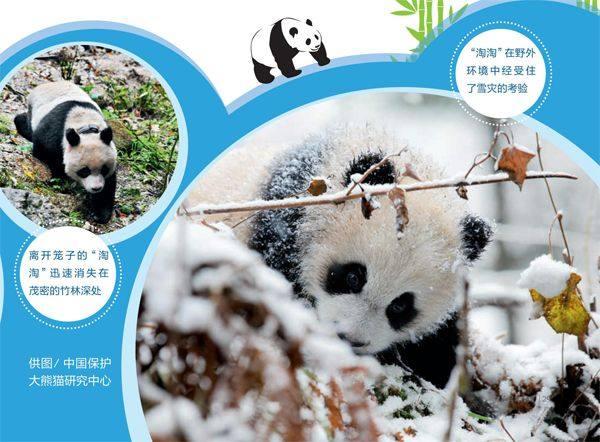

2010年,研究中心顶住“5·12”震后熊猫异地转移安置和灾后重建的双重压力,启动二期培训项目,母兽带仔培训成为二期项目最大的特点。“草草”、“紫竹”、“英萍”、“张卡”四只完成配种的雌性大熊猫作为二期项目的首批试验个体,入住卧龙核桃坪圈养大熊猫野化培训基地。这年8月3日,大熊猫“草草”在培训基地顺利产下一仔“淘淘”,成为首只在野化培训场诞生的熊猫宝宝。

“淘淘”放归的几年来,所有的数据显示“淘淘”已基本适应了当地的食物、气候条件,在当地健康成长。研究中心的圈养大熊猫野化培训项目也取得持续进展,2013年,第一只人工繁育的雌性大熊猫“张想”放归野外。2014年,大熊猫“雪雪”回归山林。而在卧龙,一批又一批的大熊猫将在接受野化培训后回归山林……

“淘淘”在卧龙核桃坪野化培训圈里成功地经受住了暴雨、泥石流、雪灾等恶劣地质与气候灾害的考验,野外生存能力得到了很好的锻炼。通过与同期出生的大熊猫幼仔进行对比研究发现,在完全自然的环境里,和妈妈一起生活的“淘淘”生长发育情况正常,甚至在生存技能学习等方面行为表现更好。 2012年9月7日,在大熊猫“淘淘”野化培训总结暨放归自然论证会上,专家们认为,经过两年多的母兽带仔野化培训,“淘淘”的警惕性较高,能识别天敌和伴生动物,基本具备觅食、空间利用和栖息地选择等野外生存能力,可以放归野外。

2012年10月11日清晨,四川栗子坪自然保护区秋雨绵绵。大熊猫“淘淘”放归自然仪式现场,人们聚集着等待见证“放归”这一历史时刻。

当笼门缓缓开启,“淘淘”出现在大家面前。两岁多的“淘淘”谨慎地打量四周,陌生的环境让它高度警惕。在确定安全和方位后,它略做徘徊、选定路线,在小溪浅饮后迅速爬上山坡,消失在保护区茂密的竹林中。