朱晓玫:隐居在琴键上面

2015-09-07

文/本刊记者 秦 岭

壹

“每当我走上舞台,总有那么一刻我在想,为什么台下的人会来听我的演奏会。我感到非常感激,但与此同时又非常矛盾,我很想把钱全都还给他们,因为我不值得他们出现。我总会忧心忡忡地想,或许他们是来批评我的,就像曾经一次又一次的‘批评与自我批评’的运动一样?那时候,只有我对音乐的信念支撑着我,让我有力量将演奏继续下去,直到最后。”

朱晓玫有一双非常“不钢琴家”的手,手指粗而短小,横叉开来,几乎跨不了一个八度。她的个人形象也与公众想象里的“钢琴家”很不一样,留着式样老旧的齐耳短发,背微微有些驼,简单地系了一根浅黄色丝巾,身上的栗色毛衣款式非常朴素。说话的时候,她的身体客气地稍稍前倾,双手搁在并拢的膝盖上。总之,从外表上看,她似乎是那种很容易就淹没于人群的人,像生活中时常会遇到的、顶顶普通的阿姨妈妈一样,温暖、质朴、平凡、亲切,却毫不起眼。

我是在上海交响乐团的小演艺厅里见到她的。那时候她在中国的首次巡回演奏会正进行到一半。演奏会的曲目只有一个,长达一个多小时的巴赫的《哥德堡变奏曲》。媒体见面会被安排在了上海首演结束后的次日。同一天,大提琴家马友友也在上海交响乐团音乐厅举行新闻发布会,但这并不影响大家追逐朱晓玫的热情——说“追逐”或许并不准确,至少在我的感觉里,大家的表现似乎更像是一种“求证”。

在国内的古典音乐爱好者的小圈子里面,朱晓玫的名字就像个神话。除了琴键上的巴赫音符,她不露痕迹地生活。她不懂电脑,没有手机,不看电影电视,不喜扎堆热闹,她甚至没有一间真正属于自己的房子,且一直孤身一人,为了音乐,她似乎是将普通人生命中的一切“拥有”都舍弃了。苦行僧一样的她鲜少在媒体上露面,也不做演出宣传,演出曲目也只涉及巴赫、斯卡拉蒂、海顿等少数作者,可在巴黎、在欧洲,她的独奏会却照样场场爆满,一票难求。尤其是她1999年的《哥德堡变奏曲》录音,被各古典音乐杂志评为震惊(Shock),五音叉(Diapason 5),超强(ffff),美国巴洛克音乐专家布雷德利·雷曼甚至将这张碟和古尔德1959年的演奏录音并举,称为“并峙的双峰”。

过去的2014年对于朱晓玫来说,更是特殊的。她应邀参加了德国莱比锡巴赫音乐节,在圣托马斯教堂巴赫墓前演奏巴赫的《哥德堡变奏曲》,在此之前,还没有任何一位钢琴家拥有过这样的荣誉。而她最新灌录的唱片《赋格的艺术》,面世不久便获得了法国“2014震撼时代”唱片大奖,这是法国最重要也最有影响力的唱片奖项。也是在这一年,她获得了法国文化部颁发的文化艺术骑士勋章。

可在她的祖国,很长一段时间里,朱晓玫乃何许人,即使是最狂热的音乐爱好者都罕有人知晓。打个或许并不恰当的比喻,某种程度上,朱晓玫就像是音乐界的木心,通过乐评人赵越胜、张克新(也是朱晓玫此次巡演的策划人与经纪人)等人的推介文字,她的名字慢慢成为爱好者们口耳相传的暗语。只是,让所有人感到意外的,似乎大家都低估了这个“暗语”的能量。她的上海独奏音乐会,在几乎没有任何宣传的情况下,开售48小时后即告售罄,在乐迷的强烈要求下,不得不又加演一场,结果10分钟内,加场门票又一抢而空,而这种情形,此前似乎“只在2010年琉森音乐节阿巴多指挥的音乐会网上售票中见过”(张克新语)。

等待采访的那段时间里,我的同行三三两两地聚在一起,热烈地讨论着上面的话题。几乎每个人的手里,都握着一本她的自传——橘红色封皮的英文版,显然都是海淘来的。没错,我也有一本。

“毫不起眼”的朱晓玫便是在这不断被推高再推高的期望中出现的。就在前一晚她刚刚演奏过的舞台上,靠近观众席的地方,放了一把简简单单的木头椅子,后面空空荡荡的,只有钢琴。她微微含着胸,迈着小步子走了过来,每一步都仿佛小心翼翼;到了跟前,她垂下眼睛双手合拢向大家深深鞠躬——也像前夜演出时候那样。

近距离见到朱晓玫的第一眼,我就相信了过去读到过的那个“故事”,是说有一次,她在演出前去音乐厅练琴,进门时被保安人员挡住,对方告诉她,早上菲佣已经来过,不用再打扫了。她也不以为辱。也许对她来说,除了琴声,别的真的不那么重要。

按照组织方原本的安排,记者们大约应该一字排开坐在底下提问,不过最后大家还是因地制宜地围拢到她的身边,媒体提问变成了促膝谈心。总觉得这样才对。张克新在一旁提醒:朱老师对上海媒体不熟悉,希望大家提问的时候先报家门,好让她有个数。朱晓玫愣了一下,也许是没想到他会这样讲,赶紧摆了摆手说还是不用了吧,所有媒体都是一样的。

大家会心地笑了起来。她也笑了。“我挺怕被采访的,每次都不知道该说什么。”

即便去国三十多年,朱晓玫的那口带着京味儿的普通话讲起来依旧亲切非常。出生于1949年的朱晓玫其实是上海人,不过对于这个出生地,她的全部认知只剩下鲜活在母亲回忆里的,那套位于复兴公园边的公寓房间:梧桐掩映的窗口、雕花的红木家具、精巧的白瓷花瓶以及散发着淡淡清香的樟木衣箱。北京才是她真正生活并成长起来的地方。那些被裹挟在时代激流中的人们,在变幻莫测的当口,恐怕根本无法真正看清历史风云的走向与自己的去向。1950年,她那个浪漫的理想主义者父亲所服务的小诊所最终倒闭,年幼的她只得跟随父母和同样年幼的两个姐姐北上投奔姑母。父亲再也没能继续自己悬壶济世的梦想。那些艰苦的日子里,家庭经济的重担全都落在她在小学校里教音乐的母亲身上。

灰暗、破败、逼仄、嘈杂,她这样形容自己曾经生活过的那个京城大杂院儿,两间小屋,住了全家七口人——到了北京之后,她又添了两个妹妹——但对于年幼的朱晓玫来说,这样的生活依然充满亮色——因为钢琴。

那是一架英国产的罗宾逊钢琴,即便如今朱晓玫拥有了自己的斯坦威,可她依旧忘不了这台老钢琴。它是她经营进出口贸易的外祖父送给母亲的嫁妆,后来从上海法租界的公寓洋房被辗转运至北京的破落大杂院,费了大劲儿才得以塞进父母的卧室里。原本狭小的房间于是再也没有了转圜的余地,可它代表的恰恰是自由与广大。正是在这架钢琴上,母亲为她弹奏了第一支曲子,舒曼的《梦幻曲》。她坐在母亲身边,傻傻地张着嘴。“随着无限悠扬的乐曲,周遭的空气都被音符填满了”,她在自传中这样写道,她觉得“天地为之一宽”。

母亲成为了朱晓玫的第一任钢琴教师,那一年她5岁,到了8岁的时候,她已经可以在广播电台演奏了。即便老师们都认为,以她的手指条件,或许并不适合钢琴,她却表现出了一种超越年龄的坚决与执着。10岁的时候,朱晓玫成为了中央音乐学院附中的钢琴学生,而且是最优秀的那种。

少女时代的朱晓玫(前排左二)与中央音乐学院附中的同学一起,和解放军的合影

“我的老师潘一鸣教授曾对我说,凡事都有好坏两面,我的手很小,在弹某些作品的时候会很困难,但另一方面因为小所以灵活敏捷,所以坏事有时会变好,好事有时也会变坏。他大概不知道,他当时的这句话拯救过我。”

14岁的时候,朱晓玫几乎获得了一个令人艳羡的机会:在中学期间举办属于自己的第一场钢琴演奏会。几乎的意思是事实上并没能。因为那是1963年,一场关于思想的风波让这个原本可以教她一鸣惊人的机会与她擦肩而过。

当时的朱晓玫连演出的节目表都已经准备好了:贝多芬的“悲怆”奏鸣曲、莫扎特的A大调钢琴协奏曲第23号和肖邦的练习曲作品第25号第3首。这些都是她非常喜爱也无比熟稔的曲目,而且按照最初的计划,老师潘一鸣将亲自为她演奏莫扎特钢琴协奏曲的弦乐部分。谁知道练琴间隙,同学之间一场玩笑竟最终撂倒了她,她的一句无心戏言被说成是对音乐学院心存不满的证据,敌对情绪强烈。就这样,生命中的第一场演奏会变成了第一场批斗会。早已被标签为“出身不好”的她,不得不当众检讨,承认自己思想被西方音乐和文学“污染”了,将艺术凌驾于革命理想之上,总之背叛师长信任,令祖国失望。

“其实之前潘老师还有意提点过我,让我注意。只是当时我并不明白他的意思。”

回忆起这些的时候,朱晓玫的口吻很平淡。

“那个年代,在中国,你总是在想,我什么地方做错了。直到现在我还在和这种心理做斗争,”说到这里她又笑了笑,“我上台的时候会不好意思,看着台下这么多观众,觉得他们花了钱从很远的地方赶过来听我弹琴,可我算什么呀?我对自己没信心。尤其是现在把我推得这么高,真是一件很可怕的事情。有一次我弹得不好的时候,我和经纪人说,能不能把票钱退给他们?结果人们听了都大笑,说怎么会有你这样的人。”

“那么在上海的这次演出呢?”

“一百分的话我算八十分吧。”她想了一下回答道。“跟观众的交流,这个是我评价音乐会好坏的一个标准,我觉得观众一直在跟着我走。”

然后她的眼睛刷地就亮了。“我弹了200多场,从来没有在这么好的音乐厅里演奏过,声音太棒了。钢琴也好,触键都舒服。观众的水准高得令我吃惊。我完全没有想到,国内的古典音乐已经发展到了这样的程度。我在巴黎的时候不太敢回中国,这个曲子这么长,一个钟头,我怕大家会觉得很枯燥。结果昨天简直是一根针掉下来都可以听得到,而且之后观众提问题也都是专业水平的。所以我简直是兴奋得不得了。”

言语之间流露出的,是一种显而易见的、孩子式的坦率的高兴,说到激动处,她张开双手轻轻拍了一下腿——讲话时她通常很少用那双弹琴的手,几乎没有手势。

贰

“现在的世界非常非常嘈杂,吹吹嘘嘘,很多东西都是吹捧出来的,你要找一个安静的地方很难。而这个曲子就是让你找到安静。安静的定义不仅仅指的物理上的安静,而是可以让你安下心来,可以舒服,可以清楚地想问题,就是在嘈嘈杂杂的现代社会中找到一块净土。所以这我一直很想带把它到中国来。巴赫的平衡、安静,其实正是中国人寻求的最高境界之一。这首曲子让我受益匪浅,每天早上弹一遍,就像打坐一样。”

说不好究竟是过去的那些经历塑造了她的这种性格,还是她的这种性格使得她能够坦然度过曾经的苦闷与伤痛,总之我所看见的朱晓玫就是这样一个温和、低调,甚至显得有些过于普通的人。她习惯性地将自己退到后面。

“我希望自己永远做一个很普通的演奏家。我不喜欢大厅、舞台,不喜欢万众瞩目,我喜欢小的地方,去跟观众进行很简单的交流。我真的很难接受像做生意一样去卖票,我觉得要来就是缘分,不用去推销。”她说。“我喜欢巴赫,因为他的音乐给人的一种平和,一种快乐,它不是大悲大喜的,而是很清淡的,让人非常舒服,所以我一直弹它,仅此而已。”

几十年来,朱晓玫每天清早起床,都要先弹奏4个小时的巴赫,雷打不动。没有电话,没有约会,弹完了才会觉得舒服。《哥德堡变奏曲》是必弹的曲目。她总是开玩笑说,这部作品是应该放在药店里卖的,因为它能让人找到平衡、舒畅和安宁的感觉,而不是像故事里讲的那样,是让人睡觉的。这部作品共分为32段,有主题、30段变奏和主题重现,朱晓玫觉得这30段变奏就好像是她人生的30个章节,她的各种经历都能在里面找到。

“万物皆有两面,没有单纯的事实,人们总是己所欲见——这就是生活,这就是《哥德堡变奏曲》。”她在演出手册里这样写道。

“朱晓玫这个人啊,就是一心钻在钢琴里,其他什么也不管,什么也不知道。”

这是群访结束之后,朱晓玫的“老插友”黄宗炜私下告诉我的。我的同行们已然陆续散去,演奏厅空旷而寂静,只剩下我们几个。朱晓玫终于走了过来。她张开双臂轻轻拥抱了黄宗炜一下,说你看起来还是那么精神,真好。黄宗炜摇着头说哪里哪里,我们都老了。

此时的朱晓玫在她的栗色毛衣外面又披上了一件浅绛色的半旧大衣,这让我突然意识到,之前的那身“毫不起眼”的装束,在她其实是已经妆点过了的。对于生活中的很多事,想去做却不会做是一种情况,不想做故而不识做是另一种。那么朱晓玫呢?

黄宗炜是摄影师,他的父亲就是著名的电影摄影师黄绍芬。当年的他还是北京电影学院摄影系的学生,最高领袖一声令下,“出身不好”的他被下放到张家口的一个劳改农场,接受贫下中农的再教育,正是在那里,他认识了同样“出身不好”的朱晓玫。那是1969年的3月17日,黄宗炜记得清清楚楚。当时和朱晓玫一道来到张家口的中央音乐学院学生一共有四个,其中一位后来成为了黄宗炜的爱人。

农场生活的艰苦没有经历过的人简直难以想象。朱晓玫和她的伙伴们在那里一呆就是5年。她有一个“内定特务”的父亲和一个生病的母亲,姐妹几人也都天南海北。音乐是那段日子里仅剩的安慰。黄宗炜还记得后来他们好容易借着普及样板戏需要伴奏的名义,花了280块钱,硬是将一台钢琴偷偷拉到了农场,琴到的那一天,简直跟过节一样。

朱晓玫备受赞誉的巴赫录音,从上至下、由左至右依次是《赋格的艺术》《哥德堡变奏曲》《平均律》和《帕蒂塔》

来的正是当年的那台罗宾逊。文革之初,为了防止红卫兵抄家的时候发现,朱晓玫和妈妈曾找来各种布罩想把它遮盖起来,假装这是一个装餐具的壁柜;掩盖不成,她干脆在上面贴了一张大字报:“这架钢琴是剥削劳动人民血汗得来的。如果可以,我们愿意将它归还给人民。”好在最后并没有人将其搬走,它绕了一个大圈,又回到了朱晓玫的身边。重新弹起莫扎特的A大调钢琴协奏曲第23号,才发现好多琴弦都已经断裂了,她只好“一个工厂、一个工厂去找钢丝代替”。

那时的日常如今讲起来都变成了故事。张家口的冬天,房间里寒如冰窖,朱晓玫靠着练习巴赫温暖手指。这也是老师潘一鸣教给她的。“之所以练巴赫的作品很容易取暖,是因为它的声部很不同。四个声部,你得用一只手摁住一个声部,然后用另一只手去弹其他声部。在这个过程中,你不是一个音弹完就完了,而是得保持住。因为声部不一样,保持这个声部再弹其他声部,于是就有撑和压手指的过程。”朱晓玫解释。她没有想到的是,巴赫弹到最后,不只是身体暖了,心也跟着暖了。

“对我而言,巴赫近似中国最伟大的哲学家老子。”老子以水为喻,水周而复始地流逝,无所而不往,水性趋下居卑,善利万物,与世无争,然而它可以穿透坚硬的岩石。水就是生命。作为《哥德堡变奏》主题的咏叹调也是这样,“它告诉我生命中的强者莫若柔和”。有意思的是,在德语里,巴赫这个名字意思正是小溪。

“巴赫会让我忘记一切。他的音乐那么复杂又那么自然。我想不出怎么形容,如果不恰当地比喻,我们一辈子什么山珍海味都吃过,但是你在最苦最弱的时候,只想吃一碗清粥咸菜,那是永恒的味道。”

上个世纪七十年代的劳改农场,人们听见了她的琴声,问她弹什么,她说这是阿尔巴尼亚音乐。

事实上,1964年之后这些经历,朱晓玫本人并不很愿意谈及。她一再表示,音乐家用音乐来说话就够了,其他的越少谈越好,“艺术如果有说服力,这些故事就不再需要讲”。正因如此,我的同行们后来那许多关于朱晓玫的故事的书写,包括方才我提到的,关于中学时代的那场批斗会的微小细节,其实都来自她的自传——我们每个人手里都有的那一本。她本人在采访中几乎是守口如瓶的。既然她不愿提,大家也就都心照不宣地不再去问。

不过后来我倒是问过她,既然这么不愿意说故事,为什么还是出版了自传呢。朱晓玫的表情显得非常无奈:“是啊,我还是写了。为了这件事,我和律师斗争了三年。他对我说,你不写别人就会来写,你根本无法控制内容。出版商几乎要跟我打官司了,我是被逼的,看起来不写不行。”

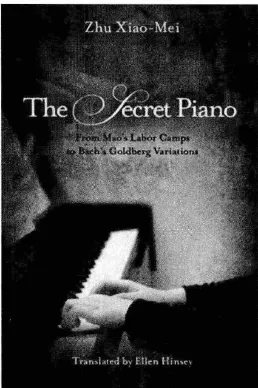

2007年,她的自传在法国出版,法文名字非常诗意:“河流和她的秘密(La rivière et son secret)”。2012年出版的英文版,将这个诗意名字背后的隐喻单方面地消解了,属于巴赫的部分彻底隐去,只剩下了“秘密钢琴(The Secret Piano)”,借用一个朋友的话,“书名中的政治卖点跟汉堡王广告一样露骨”,它让人想到很多拥有类似卖点的作品,想到《曼哈顿的中国女人》,想到《巴尔扎克和小裁缝》。不过事实上,无论是“诗意”的法文版还是“露骨”的英文版,都有着同一个副标题:“从毛的劳教所到巴赫的哥德堡变奏曲”。我不知道这其中有多少是朱晓玫自己的想法,又有多少是出版方的要求。

朱晓玫斩钉截铁地表示,决不考虑将这本书带回国内出版。“每个经过文化大革命的人,每个人都有一本故事,都有一本书,和其他人受的苦相比,我的这些小破事儿根本不值得一谈。”她说有那么多不幸的人,但没有人去听他们的故事,“我觉得我自己根本没有权利讲我的故事,如果有一天能讲,我会去讲他们的故事,他们当中死的死,残的残,放弃的放弃,而我其实是个幸存者”。

同样的话,她在上海演奏会末尾的交流环节中也讲到过。她提到顾圣婴、李翠贞,提到当时上海音乐学院死去的17位老前辈,声音近乎哽咽:“他们都没有这样一个重新站在舞台上的机会,他们连做人的机会都没有。”而她的巴赫,她的《哥德堡变奏曲》,正是“献给这些再也没有机会的老先生们”的。

文革给她自己带来了什么又改变了什么?朱晓玫心里一定有答案,不过面对祖国,她到底还是顾左右而言它了:“我只能说,我现在65岁,出国35年后回来,就是想替我们这一代人出口气、争口气。”

叁

“这是我一生之中最美的记忆之一。在阿根廷的科隆剧院为两千多孩子演奏《哥德堡变奏曲》。我们先让孩子们唱低声部的主题,这是哥德堡变奏曲的起源。之后,我弹,他们唱了几首变奏曲。我常问自己,未来的人还会喜欢这首乐曲吗?我们有能力把它传给后代吗?孩子们的歌声给了我信心,这首乐曲会传承下去。后来,我们一起演唱第30首,也就是最后一首变奏曲。在这首变奏曲中,巴赫将低声部主题与两首德国民歌融合在一起:‘我离开你太久了,快来吧,快来’,‘一闻到卷心菜我就想逃,要是母亲煮肉,我就会留下来’。它是爱和世界荣光的赞歌。世俗与神圣相生相合。巴赫的一生阅尽沧桑,从贫苦到辉煌,非如此不能给出这样伟大的音乐。”

朱晓玫自传英文版《秘密钢琴》封面

手握巴赫曲谱的朱晓玫在莱比锡圣托马斯教堂前

事实却是,你很难将一个艺术家的个人经历与她的演奏彻底分开,但有时为了审美的目的,又不得不分开。这是一种两难的情结。

对于这部她几乎弹了一辈子,在她看来也几乎讲尽了自己一辈子的《哥德堡变奏曲》,朱晓玫在演奏的时候,其实是在心里将它分成了三个部分的。第一部分,从主题咏叹调到变奏24;第二部分,变奏25;第三部分,变奏26到主题重现。其中变奏25是整部乐曲核心,也是整部乐曲强度最大的一首。朱晓玫说每次弹起它,都会想起巴赫《圣约翰受难曲》中彼得背弃耶稣的那一段。在基督教中,最令她震撼的就是这个故事。耶稣知道彼得的软弱,但还是把最重要的任务交给他。耶稣被捕,彼得连续三次否认他认识耶稣,这是背弃。耶稣去世之后,他悔恨不已,痛哭不止。

“似乎怀疑是通往真理的必经之路,似乎软弱也能孕育真理。”朱晓玫说。这首曲子让她想起法国哲学家萧沆(Emil Cioran)的话:“上帝应感谢巴赫。在巴赫的音乐中,一切都那么深沉、真实、毫不矫揉造作。他唤起的是文学无法带给我们的情感,因为巴赫的音乐与语言无关。”她觉得人也应当感谢巴赫,有谁比他更好地表达了人性?

试图对号入座地解读艺术家对音乐的诠释,是愚蠢而没有意义的,但我还是觉得,从朱晓玫的这番话里,我隐约地感受到了什么,至少,她自己应该也想到过什么。

“我每弹这个曲子都觉得它来自寂静。这是一首寂静的乐曲。”

文革结束之后,朱晓玫是第一批离开祖国的。母亲想卖掉那台罗宾逊钢琴,凑钱帮她买机票。“我都找好买主了。他们到家里拿琴的时候,妈妈一下子哭了。她说,你要走了,钢琴也走了,我还怎么活?我说,不卖!不卖了!”

当时的朱晓玫以为只要离开,一切都会变好,事实上并不是。在美国的5年,她整日东跑西颠,生活没有着落,换过35个住处。她在饭店打工,做清洁工、看孩子、做饭……五个六个七个这种工作一起来,就是没有时间弹琴。她如此渴望音乐给她的安定感。

朱晓玫经常说起这段故事:初到美国的时候,她寄宿在一个美国人家里。每天听到她死命练琴,他们觉得心烦,说你能不能少弹一点,我们都是有工作、要上班的人,“但是,我发现,只要我弹《哥德堡变奏曲》,他们就不说我了,于是我就天天弹这个曲子”。

直到她去了法国。

“开始朋友都说别去别去,法国是个糟糕的地方,而且你又不懂法文!有意思的是,到了法国,竟然一切都顺了”。

法国是朱晓玫真正的福地,在巴黎,她终于真正拥有了人生中的第一场演奏会。那是在巴黎最古老的圣日耳曼教堂、哲学家笛卡尔的长眠之处。“所有人都嘲笑我,说我既没朋友,也没有钱。我说我就是想弹,如果有一个能听懂的,那我就很高兴了。没想到的是,那天晚上去了有两百多人。我觉得这是一件不可思议的事情。而且教堂遍地都坐的是观众。那场音乐会给了我很多信心。”那时的朱晓玫已经40岁了。

演出当天,她穿了一件皂色的中式长衫,配了一条宽宽的缅裆裤。这身衣服是她的朋友为了好友在巴黎的第一场演出友情赞助的。这衣服跟着她二十多年,几乎每次演出她都穿它,因为“很舒服,很自在”,而且就像其他很多演出家一样,朱晓玫在某些问题上也有属于自己的、外人看来未免有些傻气的执着:“穿这件衣服经常有好的演出,你就老穿这件衣服”——她当然也把它穿到了上海。聊到这里朱晓玫忽然笑了一下:“演出的时候我在上面戴了一根围巾,就因为它肩上面已经有洞了。”

如今的朱晓玫住在巴黎塞纳河畔的一栋老公寓里。一张床,一架斯坦威钢琴,就是她全部的家当。她说自己第一次去看房子,进了屋就不想走了,房子和窗外的风景简直太好了,可以看到塞纳河,可以看到卢浮宫。这个“太好了”的住所,正是她用一次“哥德堡”换来的。在巴黎的一次家庭音乐会上,朱晓玫演奏了她最熟稔也最喜爱的《哥德堡变奏曲》,她的演奏感动了在座的很多人,其中的一位老妇正是伊朗巴列维国王御医的女儿,她说她愿意以非常低廉的租金,为朱晓玫提供住处,还说如果能够将琴弹成那样,她也愿意在农场呆上10年。

“她跟我说过一句话,我觉得非常重要。她说,天才是因为工作的需要。什么是天才?每天练琴,孜孜以求,我觉得这不是用‘毅力’可以达到的,它必须成为你人生的一种需要,你不这么做你就不舒服。很多人我问我这么多年来你一直弹巴赫你不厌烦吗。我觉得所谓的‘毅力’不可能单独地存在,你最终坚持做一件事,其实还是因为乐趣,因为你需要它。”

听过朱晓玫的演奏,很多人都有这样的感觉,在技巧上,她恐怕未必是最圆熟的,现场演奏总会有很多错音,而在某些快速的,炫技性的段落中,朱晓玫那已经不再年轻的短小手指也多少显得有些力不从心。她的巴赫或许真的没有雷曼、赵越胜、张克新他们标榜的那么“神”,但没有人会否认她的音乐是那样强烈地沾染了她的个人特质,又是如此直入人心地带给人以心灵的触动。借用音乐评论家杨燕迪的话,对于巴赫和他的《哥德堡变奏曲》,朱晓玫确实“有很深的个人理解,有东方的味道,非常柔顺自然,那些痛苦的、深思冥想的片段尤其出彩”。她的音乐就像她这个人。哪怕存在这样那样的滞碍和局限,却依然可以是随性、安详、逍遥与高蹈的。

“我听过很多《哥德堡变奏》的录音,有些演奏我之所以不喜欢,就因为他们的句子不够长,巴赫的句子弹得越长越好,这样的话就不会枯燥。”这是朱晓玫的巴赫秘诀。但实际上重要的并不是技巧。“在技巧之上,我觉得更难的是怎样才能把观众抓住,怎样才能让观众比较容易听?简单来说,就是你究竟是在音乐之外敲敲打打,耍耍技巧,还是能够真正走进音乐里面,把作者的意图传递给大家。作为演奏者,其实我们就是一个传声筒,你不需要做什么东西,只是去传递。没什么好炫耀的,我们只是作曲家和观众间的一个传声筒。”

朱晓玫透过自己弹琴的手指所传递出的巴赫又是什么呢?我想关于这个问题解答,或许已然十分迫近我在整个采访过程中所期望求证的,另一个问题的答案。

一位“非著名”的钢琴家演奏巴赫的作品,却创造了票房奇观,甚至成为了一件很时尚的事情,这到底说明了什么?是大众对美好艺术的渴望?还是好奇心?还是从众心理?我想至少有一句话张克新是说对了,更多的大概是源于在这个过于喧嚣的时代中和这片过于繁杂的土地上,人们对于美好和纯粹的怀恋与渴望,“有理想的人好不容易看到上面开亮了一束光,哪怕还不那么确定,也愿意去追求”。她让别人读到了另一种可能。

“有人说我的经历很苦,也很酷,但我不觉得那么苦,也没有那么酷。我只要喜欢音乐就够了,有了音乐就满足。有音乐的世界太好了,有的人一辈子没进来,每次想到这一点,就觉得有音乐的我好幸运。” 朱晓玫说。

“那你觉得观众为什么会如此热爱你呢?”

“我觉得可能是他们把我吹得太高、捧得太高了,所以大家上当受骗了。”

她笑了起来。