张充仁:塑人塑己塑春秋

2015-09-07陈耀王

文/陈耀王

前一阵,上海油雕院举办了张充仁文献展(1936—1966),我和—些研究张充仁的老同志们—起去看了,深感意犹未尽。

张充仁是20世纪我国最杰出的艺术家,也是中国现代雕塑艺术的奠基人之一,无论在绘画、雕塑,还是翻译、著作、教育和中西文化交流等方面,都有建树。这样德艺双馨的全才,在国内美术界是无与伦比的,他的名声早已超越了国界,在西方有10多亿人知道他、敬佩他,并影响了好几代人。然而在上个世纪的祖国,他的艺术道路却并不平坦,个中曲折不仅鲜为人知,甚至名少见于经传。张充仁是如何从一个贫困的孤儿成为一位载誉欧洲、学成归来的艺术家的?十年“文革”中在油雕院他曾有怎样悲惨的遭遇?改革开放后,张充仁枯木逢春,在欧洲再度辉煌,在中外文化交流中他做了哪些重大贡献?这些方面媒体反映甚少,在近年来举办的张充仁文献展(1936—1966)上也基本是一片空白。

我家和张先生是世交,我的外祖父王继堂老先生和张充仁是好朋友,帮助张师母治愈了长期的不孕不育症;我的舅父王珲先生是张先生的得意门生和助教;我自幼生活在外祖父家,就读的震旦附中后门正对“充仁画室”,放学后常去画室玩,从小就和张先生熟悉。二十几年前我因公赴法国考察,在巴黎拜访了张充仁前辈,畅谈竟日,相聚甚欢。当时正值欧洲掀起“张充仁热”,我对张老说:“您为艺术奋斗了近一个世纪,做出了很大的贡献,也获得了西方对您的尊崇,但国内对您却知之甚少,应该将您的传奇经历写下来,以传诸后世,这是时代的缩影,后人阅之,当有裨益。”

张老感慨道:“我一直想写本自传,也写了些,但工作繁忙,无暇续笔。”接着他提出,希望我能帮他写本传记。他认真地说:“我是看你长大的,我们有共同的信仰,你能理解我,我也信任你。只要你能用心写,一定能写好!”盛情难却,我只能允诺。12年前,拙著《泥塑之神手也——张充仁的艺术人生》出版,很多专家学者纷纷撰文赞扬,上海人民广播电台在黄金时段两次全文连播了这本传记。然而要让更多人走近张充仁,单靠传记是不够的。近年来张充仁纪念馆也做了大量工作,但还需要各方面更多的宣传。因此希望能借《上海采风》的版面让读者更深入地了解张充仁的一生。

从“土山湾”到比利时

张充仁1907年出生于上海,4岁丧母,后进入被徐悲鸿称为“中国西洋画的摇篮”的土山湾孤儿工艺院学艺。7岁进类斯小学,校长田中德修士也是孤儿出身,精通绘画,他发现了张充仁的艺术天赋,每天放学后,亲自向他传授绘画知识。小学毕业后,张充仁想进土山湾图画馆学画,因名额已满,在田中德的推荐下,进入土山湾孤儿院印刷厂的照相制版部,师从爱尔兰人安敬斋修士做学徒。安敬斋在艺术上造诣极深,曾在土山湾画馆执教,还被誉为“上海摄影史第一人”。他深知张充仁的志向,特地每天清晨抽出两个小时,单独教张充仁绘画与法语。安敬斋先让他从临摹《芥子园画谱》开始学习中国画,逐步转到临摹法国阿尔芒·加沙涅(Armand Cassagne)的铅笔画册,接着用木炭条写生,打好素描基础,随后再教他水彩画。安敬斋还经常带着张充仁去郊外写生,锻炼他速写的能力,强化他的写实功夫,最后还教他画油画。这样经过整整六年全方位的训练,为张充仁打下了坚实的绘画基础。

21岁满师后,张充仁在上海《时报》担任图画周刊编辑,开始在绘画和摄影方面崭露头角。1931年,张充仁凭着他扎实的绘画功底和流利的法语,顺利考进了比利时布鲁塞尔皇家美院油画高级班,并在入学伊始的“座位试赛”中获得第二名,之后在第二学期年终考试时获得了六门学科三门第一名、三门第二名的优秀成绩。比利时教育部长不由称赞道:“东方艺人之来欧洲研究,能竞争不让人者,实为第一次。”而中国驻比使馆也向张充仁颁发“三育奖章”以示鼓励。

1946年摄于黄山艺苑(右起郑午昌、张充仁、张大千、吴湖帆、许士骐、汪亚尘、颜文樑)

张充仁在布鲁塞尔皇家美院通过系统的学习,既受到写实画风的训练,又经历了印象派的熏陶。同时,他还在欧洲诸国参观了各大美术馆和历史文化遗迹,目睹了大师们的原作,眼界大开,在艺术构思和绘画技法上,都得到进一步的提高和升华,作品出手不凡。1934年张充仁协助比利时著名画家埃尔热(Herge)创作连环画《丁丁历险记——蓝莲花》(Le Lotus bleu),向欧洲人民介绍真实的中国并揭露了日本侵华的真相,帮助埃尔热确立了以事实为根据的创作态度,激发了他的创作潜能。1935年为了迎接世界博览会的召开,张充仁参与著名雕塑家马林(Jacques Marin)创作的巨型雕塑,并在四尊塑像中,单独负责雕塑一尊巨型人像,置于布鲁塞尔百年宫顶,这是中国人最早在欧洲矗立的唯一巨型城雕,至今屹立在比利时首都的百年宫顶,也是西方世界给予年轻的中国雕塑家的极大荣誉。同年张充仁以人体雕塑和构图第一名毕业,荣获比利时国王亚尔培金奖、布鲁塞尔市政府金奖和雕塑家文凭,他婉辞了皇家美院的高薪挽留,在考察欧洲六国后,回到祖国。

硕果累累又命运多折的“充仁画室”

回国后,在马相伯、蔡元培、徐悲鸿等著名人士的发起下,张充仁在上海举办了归国画展,获得空前成功而声誉鹊起;1936年他和徐悲鸿、汪亚尘、颜文樑、朱屺瞻等著名画家共同发起成立“默社”,并创立了中国第一家集绘画、雕塑创作和教学于一体的“充仁画室”,为学生授业解惑,也开始为马相伯、于右任、冯玉祥、居正、唐绍仪等爱国名流塑像。

抗日战争爆发后,吴作人、吕霞光、周方白、陆传纹等都随校内迁至大后方,参加抗日文化宣传活动。而张充仁因不在美术学院执教,无法随校内迁,且父亲老迈,画室初创,便留在沦为“孤岛”的上海。但他支持淞沪抗战,帮助天主教的饶家驹神父积极创办慈安平民医院,救治伤兵、平民;欧战爆发后,他又发起募捐,支持比利时的卫国战争。他创作了一系列绘画和雕塑作品,如《遗民》《逃难》《侧隐之心》《户口米》《饥》《干城》等,反映抗战期间人民的悲惨处境,宣传抗战,为了反对沦陷区那种黄色坠落的风气,他还雕塑了《恋爱与责任》等;他拒不与日伪合作,保持了一个艺术家应有的气节。抗战胜利后,张充仁创作了大型油画《满目疮痍》,反映日寇侵华造成之破坏。

张充仁以雕塑家驰名,水彩画仅是他的“副业”,但事实上,他在水彩画方面的造诣非常高。张充仁回国后,一改其纯正的西洋画风,回归到以往那种带有中国文人画情趣和意境的水彩画风,也可以说是继承和发扬了源自土山湾刘德斋和安敬斋开创的画风,中西合璧而又融会贯通,逐渐形成了他独特的具有中国特色的西洋水彩画。

解放后,张充仁的艺术生涯并不顺坦,因为他出身于天主教会办的土山湾孤儿工艺院,被认为是“披着宗教外衣的帝国主义份子”,长期“奴化教育”培养出来的“资产阶级知识分子”。他办的私人画室,在欧洲是学院教育的补充,很多著名画家如莫奈、雷诺阿等,都是在这种画室里成长起来的。但新中国成立以后,在举国皆是公有的教育体制下,是不允许这种私人画室存在的,充仁画室已经失去了存在的基础。张充仁虽然还在勉力维持着,但他没有编制、没有工资。充仁画室从1936年开办到1966年结束,在30年中培养了300多位艺术精英,其中很多成为著名的艺术家,分布在世界各地;还有不少学生因国家不承认画室的学历,只能游离于主流社会外。1960年张充仁调往上海美专任教,1965年又调到上海油画雕塑室任创作干部。但新中国雕塑的重镇是北京的中央美术学院和杭州的中央美院华东分院,张充仁无权无势,无法形成自己的学派和学生群体,只能特立独行,默默耕耘。虽然张充仁是留欧回国的同窗中唯一以雕塑为主的佼佼者,但在20世纪中国特殊的艺术现实中,即使他再努力改造思想、积极争取进步,并与时俱进地雕塑了一系列符合时代精神、歌颂工农兵的优秀作品,依然很难在城市雕塑中立足。解放初期,上海市人民政府拟在外滩建立《人民英雄纪念塔》,张充仁设计的“无产阶级革命创造中华人民共和国”的巨型城雕,两次评审均获首名,雕塑小样完成后,受到陈毅市长等有关领导的激赏和首肯,但来自某方面的指示已下达上海:“资产阶级思想严重的张充仁所设计的图样是不妥当的……需发动美术界和新闻界狠狠地批评他一下,此人在文艺整风以后尚如此毫无进步……”在一些权威的打压下,张充仁充满激情的雕塑力作不知所终,仅留下两张照片!“文革”期间他被打成“反动的资产阶级学术权威”和“现行反革命”,受到残酷的批斗,大量作品被砸、被毁!幸而在悲痛和无奈中,张充仁没有消沉,依然坚持其特立独行的艺术追求,默默耕耘,创作了大量小型的“架上雕塑”和绘画作品,反映了那些特殊的岁月。

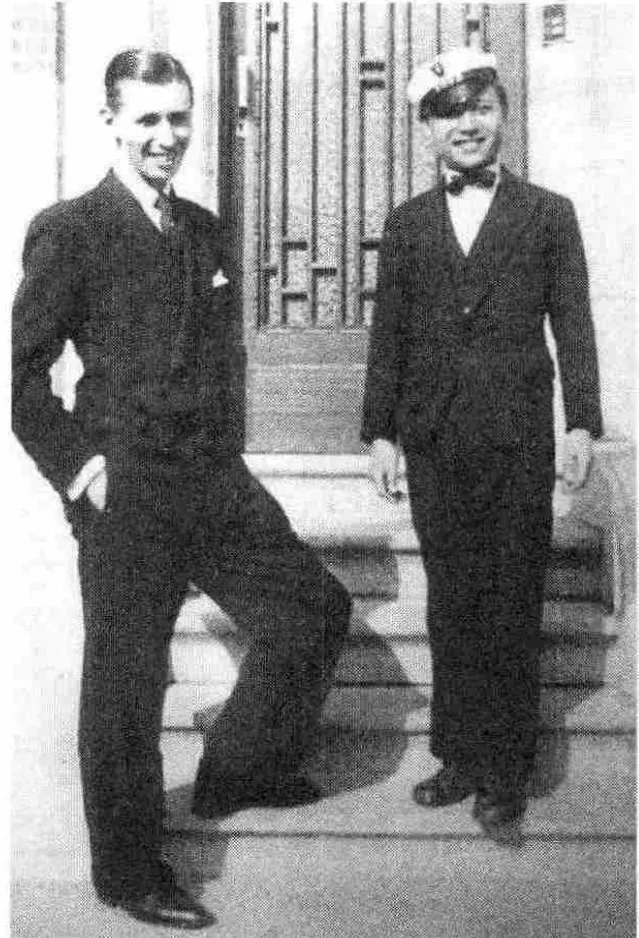

留学时代的张充仁与《丁丁历险记》的作者埃尔热先生

埃尔热与张充仁在机场相拥

欧洲掀起的“张充仁热”

改革开放后,张充仁如枯木逢春,虽已年逾七十,但依然充满创作的激情。张充仁受聘为上海交通大学文学艺术系主任、上海油画雕塑院名誉院长、上海美专雕塑系主任、全国城市雕塑艺术委员会委员和上海市政协委员等,逐渐恢复了他迟到的荣誉!

1981年张充仁应邀赴比利时讲学,不仅受到了国宾般的欢迎,且与老朋友埃尔热在分别半个世纪后重逢,轰动了欧洲!此时埃尔热创作的《丁丁历险记》已出版到23本,被译成60多国文字,发行1.6亿多册,拥有读者10多亿人。

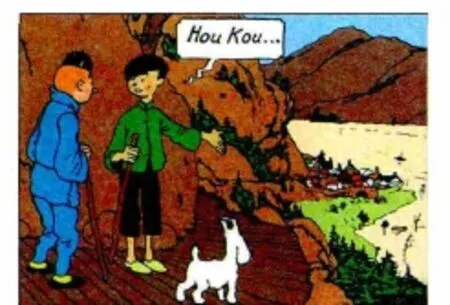

其实埃尔热一直在寻找张充仁。1960年埃尔热出版了《丁丁在西藏》,因为思念张充仁,《丁丁在西藏》中,张充仁是唯一的真实人物,这也使欧洲人再次想起“小张”。埃尔热想来中国寻找张充仁,他连续三年申请来中国的签证,因正值文革期间均被拒签;但台湾方面却因抗战初期埃尔热在《蓝莲花》中曾为中国宣传抗日而积极邀请他赴台。1973年春,埃尔热夫妇抵台湾,终于踏上了中国的土地,他参观了台北的故宫博物馆,看到了张充仁以前向他介绍的中国文化的博大精深,加深了对中国的了解和感情,更引起了他对张充仁的思念;而张充仁又何尝不想埃尔热呢,他还健在吗?还在继续画他的《丁丁》吗?……正当张充仁苦思冥想、浮想联翩时,他突然意外收到来自布鲁塞尔的一封法文信:“亲爱的张:何等的欢乐啊,我能在相隔这么多年后,重新写下这几个字:‘我亲爱的张’!……几天前魏先生把写有你名字和地址的信封给我时,我才开始相信,时光已悄然流走了40年……到现在为止,我已出版了22本丁丁的漫画,我刚完成了第23本,明年就会出版。我给你寄上其中二本,一本是你参与其中并给我许多帮助的《蓝莲花》,现已改成彩色版;另一本是1960年出版的《丁丁在西藏》,至今已有15年了,你会看到丁丁终于找到他在《蓝莲花》中认识的中国朋友——张!这难道不是对现实的神奇预言吗?我和丁丁一样,从未放弃过希望,始终相信有朝一日能和你重逢,亲口向你表达我真挚的友谊和由衷的感激。对你的感激,不仅为了你对我创作给予的巨大帮助,还为了你将我的生活带进了全新的人生之路。是你使我发现了生活中许多新的事物,诗歌、人和宇宙的情感,是你让我继马可·波罗之后认识了中国,认识她的文明、她的思想、她的艺术以及她孕育的艺术家。至今我仍然被你向我推荐的《道德经》和《庄子》深深的吸引,这一切都要感谢你!……你肯定没想到,我也无法预料我们再次相逢会是什么样的结局……”张充仁捧着这封充满友情的信和书,不禁百感交集、泪湿衣襟。但在史无前例的文化大革命中,在以阶级斗争为纲的年代里,他又能向埃尔热说些什么呢?

张充仁是《丁丁历险记》里中国张的原型

1989年张充仁为埃尔热塑制大铜像

张充仁为法国总统塑像

自和张充仁通信后不久,埃尔热发现患了血癌,他急于在有生之年能见到张充仁,多次发函邀请他赴比,但直到6年后才蒙政府批准成行。1981年3月18日,当张充仁在布鲁塞尔机场和埃尔热在分别47年后紧紧拥抱时,两位75岁的老人激动得像孩子般哭了。当晚电视台用两个多小时播放了他俩重逢的特别节目,几千万欧洲人一边观看、一边擦眼泪,一起分享着重逢的喜悦和激动。埃尔热把张充仁接到家中住,还特地在门口铺上长长的红地毯,以示尊重!比利时国王博杜安(Baudouin)和皇后法比奥拉(Fabiola)陛下设宴宴请张充仁,称他为学兄;皇后陛下还亲临埃尔热家拜访他们,一起兴致勃勃的交谈了二个多小时。欧洲传媒宣传张充仁甚至超过了来访的外国元首。而更多人从各地涌来,想亲眼看看《蓝莲花》中真实的张,想和张合影、请张签名留念,各地的信件更像雪片似的飞来!张充仁重访比利时被视为中比友谊和文化交流的象征。中国驻比大使也高兴的说:“多谢张充仁先生促进了中比友谊的新高潮!”受到极高的礼遇,张充仁很高兴,但他心中也藏着悲伤,因为他知道埃尔热是靠换血来维持生命的,留下的时间不多了,得抓紧时间为他雕塑一尊头像,留下一份最后的纪念!塑像做好,张充仁如期回国,两位古稀老人心情特别沉重,此时一别,不知今生尚能再见否?真是才诉别情,又添离恨,只能相拥再三,互道珍重!七年后笔者和张先生在巴黎谈起这段往事时,张老还不胜唏嘘,含着热泪说:“我为埃尔热的友情而感动,也为自己是一个中国人而骄傲!”

晚年西渡欧洲再铸辉煌

1 9 8 5年埃尔热逝世,张充仁悲痛万分,又无法赶去参加追思弥撒来寄托他的哀思。不久,法国文化部长雅克·朗(Jacques Lang)请爱才的总统夫人丹尼尔·密特朗(Daniele Mitterrand)到上海会见张充仁,邀请他赴法国讲学。尽管张先生已78岁高龄,但对艺术的执着,使他义无反顾的“西渡欧洲别寻知音”,他要在有生之年了却一份心愿,实现自己的艺术抱负。

定居在巴黎后,张充仁从事讲学和雕塑创作。此时西方的雕塑艺术已发生了令人眼花缭乱的变化,出现了以象征性、表现性和抽象性为鲜明特征的现代派艺术,挑战传统的雕塑法则,进入了当代雕塑艺术的新纪元。罗丹是历史上最伟大的现实主义雕塑家,但在西方,罗丹的雕塑风格却没能很好的传承下来!张充仁是罗丹的再传弟子,他继承和发扬了罗丹的“人文关怀”和现实主义雕塑的传统,十分注重超越雕塑本体的内在精神,用自己独特的泥塑语言来表现独特的艺术思考。他运用罗丹的风格和技法,但不原搬照抄,而是和祖国秦汉以来的雕塑精神结合起来,使他的雕塑更显东方神韵!张充仁融合中西艺术,形成了他“西法东魂”的雕塑特色。

在世界艺术之都的巴黎,汇集了一批世界著名的雕塑大师,但法国文化部长雅克·朗(Jacques Lang)却从张充仁雕塑的埃尔热头像中,看到了罗丹雕塑手法的传承和展示的埃尔热精神!震撼之余,他急切地向密特朗总统推荐张充仁,当时已有两位欧洲大师为总统塑过像,但均不甚满意;现在却要请一位中国老艺术家来为总统塑像,这在法国历史上是绝无仅有的。总统亲自为81岁高龄的张充仁当“模特儿”,请他塑像,而张先生也竭力从“神”和“形”两方面,捕捉总统的特征。塑像初成,总统夫人仔细观察后叹道:“塑像不仅酷似总统本人……还很像他的胞兄……张先生抓住了密特朗家族的典型特征。”总统看后也一再表示钦佩之情,连道“中国人聪明能干”。接着张充仁又替法国现代音乐之父,有印象主义音乐家之称的著名音乐家德彪西塑像,同样受到一致的赞赏。为此,法国文化部长对张充仁说:“你将接受政府的委托,今后只要你有空,总有工作给你做。”像张先生这种待遇,在法国的艺术史上,只有罗丹才能享受!现在这些闪耀着中西文化交融光芒的“东方罗丹”的不朽之作,已成为历史的佐证和中西文化交流的象征,而载入史册。

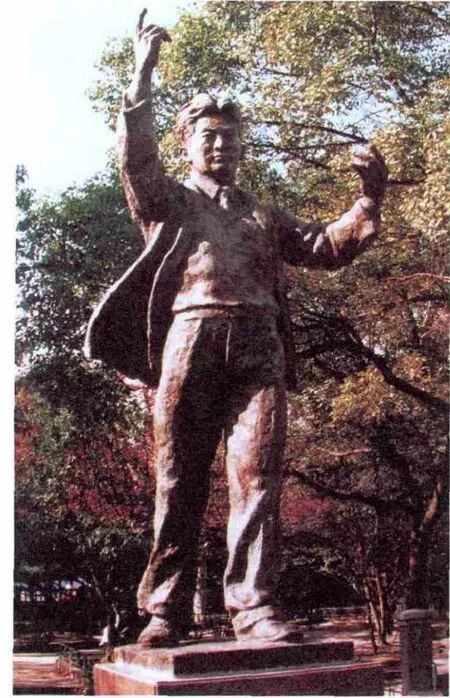

垂暮之年,已在欧洲享有盛誉的张充仁不忘祖国,他多次回国,为邓小平、茅盾、巴金、吴湖帆、聂耳和简庆福等塑像,直到89岁高龄时,他还抱病勉力雕塑了“完璧归赵”来庆祝香港回归。张充仁一心希望能在促进祖国的雕塑艺术发展上有所作为。因为雕塑不但是教育人民、影响人民的艺术,还能美化城市,为之增添文化底蕴。遗憾的是,张充仁在国内的艺术道路却相当不顺。1983年上海要建立大型城市雕塑聂耳像,张充仁应征作品:聂耳指挥唱国歌《起来》再获首奖,但又有人起来反对,设法阻挠。1989年张充仁在给友人的信中写出了他的无奈:“仁负笈西欧苦读东归,一心愿为祖国雕塑艺术贡献微力,故每逢公开征稿必恭亲参与,而屡获首选。但皆被人设法推翻,五十年来竟无一个方案获得兴建!”此时,张充仁已在欧洲取得了举世瞩目的巨大的成功,但在故乡上海还很难取得一席之地来树立他的城雕。几经周折,1992年,在张充仁86岁高龄时,这尊聂耳铜像《起来》才在淮海路上矗立起来,总算为上海的城市雕塑做了点贡献!

聂耳塑像

1998年10月8日,张充仁病逝于巴黎,享年91岁。欧美国家报刊连续发表大篇悼念文章。法国文化部长雅克·朗在悼词中说:“张先生是一种像征,最有力地象征了广大中国人在面临各种考验时所表现的尊严和庄重……张充仁是一位智者,安详泰然、谨慎又深思熟虑。”

纵观张充仁跌宕起伏的一生,在漫长的艺术生涯中,他能够始终坚持自己的人生目标,荣辱不惊,刚正不阿,我行我素,把中西艺术的精华融合在一起,塑人、塑已、塑春秋,把自己的一生献给他热爱的艺术和祖国。张充仁不但是位画家、雕塑家,还是艺术史家和美学理论家。他精通法语,又勤于写作,在他的文章中充满了哲理和教益。1939年张充仁在《艺术的使命》中写道:“所谓艺术,就是外表美而动人的,内容真实的,同时稗益于人群的。作品到底美不美,以技术成熟与否为条件,要内容真实,必须作者本人具有高洁的人格,真诚的心地,光明磊落,毫无成见,不为逸欲所蔽,以冷静的眼光,作忠实的描写,天才的润泽,这样的艺术品,方足为时代的先导,文化的光芒,历史的佐证。”他强调艺术家必须具备的艺德人品,而这些也正是他坚持的行为准则。

张充仁在祖国前后生活了74年,在长期的艺术实践中,他既是中华优秀传统文化的忠实传承者和弘扬者,又走出了一条中西融合、西法东魂的创作之路,他用鼓舞人心而求真务实的笔触,勾勒出20世纪中华民族的光辉历史。古人曰:“小艺悦人,大艺憾人”,张充仁在欧洲只住了17年,但他那种中西融合、神形俱备的写实雕塑却震憾了西方,他无愧是中国先进文化的积极创造者和弘扬者。

张充仁生活在20世纪,他经历了那个年代谁都无法回避的坎坷,他用双手描绘、雕塑和见证了20世纪,他实现了自己的理想,无愧于他的时代!