故宫正“还”给博物院

2015-09-01梁君艳编辑卜昌炯

文 梁君艳 编辑 卜昌炯

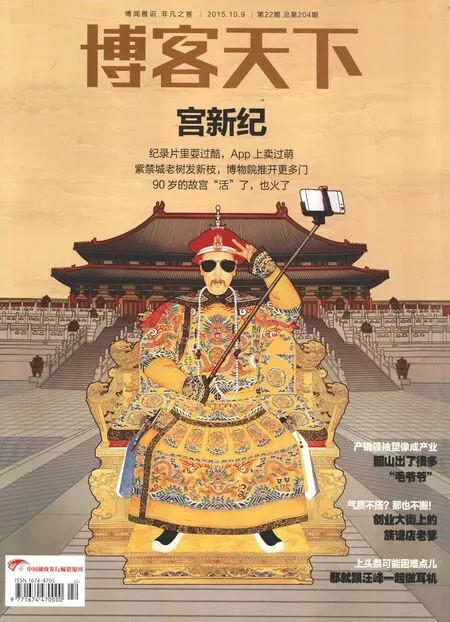

故宫正“还”给博物院

文 梁君艳 编辑 卜昌炯

从被冷落的旧宫,到现在渐渐被认可的历史文化博物院,故宫在敏感和两难中“左顾右盼”,谨慎前行

在经历了前一天的实地考察并向排了6个多小时队的观众致歉后,9月19日,故宫博物院院长单霁翔起了个大早。清晨7点,他就出现在午门广场,穿着蓝工服黑布鞋,戴着“000-008号”工牌,亲自督查队列秩序。

若在明清时代,这个点正是皇帝结束早朝的时间,大臣们将越过宫门四散至紫禁城外。而眼下此刻,源源不断的游客正从天安门涌进,穿过端门,来到人潮汹涌的午门广场。虽然离故宫博物院开馆还有一个半小时,但他们早早就排起了队。网上已订好票的排在入口处,需要现买票的排在售票窗口前。

他们中绝大部分为《清明上河图》而来。为庆贺故宫博物院成立90周年而举办的“石渠宝笈特展”自9月8日在武英殿开幕以来,吸引了大量游客,被称为是一次“晒皇帝家底”的展览。作为其中的“明星”,528厘米长的《清明上河图》全卷一时风头无两。一些人为一睹真容,不惜排队6小时甚至更久。

为抢在队伍前面而全力冲刺的人群还贡献了一个新词—故宫跑。

故宫开放这么多年来,举办过大大小小的展览无数次,《清明上河图》也并非第一次展出—上一次在故宫亮相是在10年前,但从未出现眼前的盛况。

为缓解观众排队时间过长、人流拥堵等问题,前一晚,单霁翔带领故宫工作人员连夜赶制出1000个号码牌,要求游客凭号牌依次进入观展。

这一天稍晚一点的时候,单霁翔被20余家媒体包围着。这位掌门人看起来在努力修复故宫的对外形象。

“观众的热情让我很感动”,他对着摄像机打起温情牌,双眼直视镜头,声音有些微颤,“历史上从来没排过如此长队,大家对文化的需求,令人欣慰……”

连续15分钟,单霁翔都在极力传达正面信息。一位受邀而至的网媒记者对《博客天下》说:“昨天媒体曝出了‘故宫跑’,今天一大早故宫就邀我们过来,有点危机公关的意味。”

单霁翔事后向《博客天下》解释,观展热可能是院方宣传过猛所致。“过去很多观众会问,石渠宝笈是什么意思。这次展览是一种普及,我们在地铁、公交、飞机场,都做了石渠宝笈的广告。院里都说,广告做太大了,所以来的人挺多,但还是希望大家知道艺术史的基础知识。”

现任院长单霁翔的委任,是在2011年故宫历经“十重门”之后。失窃门、会所门、错字门等“十重门”一度让故宫备受指责,形象频频受损。那时的故宫还不善于和媒体打交道。当时在任的院长郑欣淼曾说:“过去有事情都是我们单方面宣布,媒体还要走后门来求我们……作家韩少功就曾经批评故宫的表达像‘皇帝诏曰’,这确实是我们的问题,缺乏情感沟通。”

2014年8月13日,故宫博物院院长单霁翔向嘉宾介绍大高玄殿的历史情况

历经“十重门”舆论压力后,故宫悄然发生了一些改变。一方面,它主动以开放的心态面对外界,向公众展示自己承认问题、解决问题的态度;另一方面,它努力将越来越多的空间开放给大众,尽力平息部分人对故宫开放区域过少的抱怨。

今年10月10日院庆之后,常在清宫戏中出现的慈宁宫、寿康宫,不会再有“禁止进入”的标牌,这些“后宫”将首次对外开放。单霁翔透露,故宫今年的空间开放比例将由之前的52%达到65%,到2020年这一比例将上升至85%。

开放更多空间,也是故宫缓解人流量压力的一大举措。如今,尽管故宫博物院有每日限流8万人的强制性规定,但它依然是世界上参观人数最多的博物馆。这为它带来了一种“甜蜜的烦恼”—游客数量多到“亚历山大”,以至它昔日的管理者、前院长张忠培曾直言不讳地说:“旅游热已成了故宫的灾难。”

单霁翔

1954年7月生于北京,1971年1月参加工作,2012年1月由国家文物局局长调任至故宫博物院院长。

院长说

关于安全保护

我是2012年年初成为真正的“故宫人”的。有朋友问我,俗话说新官上任“三把火”,你的“三把火”准备从哪里烧起?我告诉他,故宫是世界上规模最大的木结构古建筑群,故宫保护最怕“火”,所以我一把“火”也没有,好在我的名字里有“雨”,我倒准备好“水”了。

做好故宫博物院的工作,首要责任是确保安全。故宫里面的文物藏品具有极高的综合价值,同时又是接待观众任务最为繁重的博物馆,无论安防工作,还是消防工作,都存在复杂性和严峻性。防火、防盗、防踩踏、防突发事件,这些永远是我们头上的“紧箍咒”。

关于扩大开放

为迎接建院90周年的重要历史时刻,故宫博物院的五大开放区域、18项展览都将与观众见面,开放面积从目前的52%增加到65%,院内展览将达到展出文物数量最多、内容最丰富、形式最精彩的多个院史之“最”,全面提升博物馆氛围与展陈效果,努力实现从“故宫”走向“故宫博物院”。习近平总书记指出“让深藏在禁宫中的文物活起来”,正是对我们博物馆人、我们“故宫人”的要求与期望。

关于文物管理

文物藏品的清理、保护和展示是故宫博物院的核心工作,我们积累了很多经验,同时全体“故宫人”也在努力创新、不断完善,从而实现既守护好文物的尊严,也让更多的文物藏品能够与观众见面。

一些观众反映参观故宫博物院看不到故宫的文物藏品,实际上故宫博物院内有丰富的、形式多样的展览,只是布局较为分散。如今故宫博物院已形成了拥有包括宫廷原状陈列、固定专题展馆和临时专题展览在内的完整展览体系。近年来,故宫博物院内每年有各种展览45个左右,以多种形式满足观众参观的需求。

关于故宫尊严

故宫博物院的文化身份极为特殊,既是世界文化遗产,又是世界著名博物馆,每一座宫殿、每一块砖瓦、每一件展品都是珍贵的文物,饱含着历史的沧桑、时代的变迁。但是,近来频频出现观众参观的一些不文明现象,例如一名小观众跟妈妈浏览故宫博物院时随地小便,特别是前不久热议的不雅照拍摄事件,不仅违反社会公共秩序和社会公德,更是对文化遗产尊严的破坏,我们希望观众可以文明参观,保护好祖先留给我们的故宫。

修复是为了更好的开放

“故宫里每一组院落、每一座宫殿建筑、每一扇朱漆大门、每一段石板桥梁、每一块青砖黄瓦、每一件宫廷陈设、每一幅梁枋彩画都承载着丰富的历史符号、文化信息。”单霁翔对《博客天下》坦言,故宫的一草一木都有不可言说的价值。

然而,在很长一段时间内,人们看到和感受到的只是恢宏故宫的冰山一角。2002年之前,故宫对外开放的空间仅为三分之一,只有中轴线上的前三殿、后三宫,以及东西两路。

“乾隆当太子是住重华宫,结果找重华宫没找到;孝庄太后住的是慈宁宫,结果发现慈宁宫也还没开放。之前以为故宫就开放的那么大。”9月20日下午,北京东二环的一间咖啡馆里,故宫研究员祝勇向《博客天下》回忆起他2011年入院工作前的故宫观感。1980年代他到北京读大学时,曾多次前往故宫游玩。开始从事写作后,他对故宫的兴趣越来越浓,阅读了大量相关书籍,结果发现“故宫又大又隐秘”。于是,他以故宫为主题,写出了《旧宫殿》、《故宫的隐秘角落》等著作。

这些年,祝勇几乎走遍了故宫的所有角落。那些翻新前的隐秘院落曾让他倍感震撼:“有的窗户掉落了,有的墙变成了残垣断壁,有的石雕歪倒在草丛里,院落里的水池都干涸了。”

类似慈宁宫花园等寂静处,一度给祝勇以破败、荒芜感。“这些地方非常隐秘,它们不在舞台中间,也没有被灯光照耀,但这种荒芜更有历史感,反而让我觉得亲切,它让我相信这里的的确确有一群人生活过,他们的气息还留存在这个空间里。”祝勇像念诗一样,回味着故宫另一面的美感。

然而,开放什么,也是故宫考虑的重心。很多地方无法开放,是因为不安全、太破旧,修缮成了开放的必要前提。

1949年至今,故宫曾进行过3次全面整修。前两次修缮限于人力、物力、财力,基本遵循的是“坏哪儿修哪儿”的原则。自2002年起,故宫投资逾19亿元,开始为期19年的大修,从殿宇的屋顶到广场的地板,从院落的门窗到花园的石砖,从木器到书画,从金银首饰到锦衣华服……几乎故宫的每一处都成了修缮的对象。

2015年9月19日,故宫,游客需先拿到号码牌,然后依序入场观看《清明上河图》

“文物藏品的清理、保护和展示是故宫博物院的核心工作。”单霁翔称他们的最终目的是,“既守护好文物的尊严,也让更多的文物藏品能够与观众见面。”

37岁的屈峰是故宫的木器文物修复专家,过去10年,他在故宫修复了近百件木器。他的工作重复性极高:查阅文献、对比同类文物、去灰尘、去油污、去霉迹、拍照、补色、修造型……长年累月,屈峰一遍一遍做着繁琐而单调的工序。

“我曾经一度想逃离这种生活。”9月23日晚,坐在北京北五环的一家麦当劳里,回溯起自己的“入宫”之路时,屈峰向《博客天下》袒露了他当时的想法。

故宫要修复的文物通常极为珍贵,每一步工作都需十足耐力,且必须小心翼翼。为了修一个高约3米4、宽约1米5的海南黄花柜,屈峰和几位同事用棉签蘸着酒精,光擦拭柜上的灰尘就用了20多天。

对屈峰来说,更大的苦恼在于不能创新—既不能用新材料,也不能创新造型。“没有对照就不能修,只能空在那里,历史就是这样,只能写实。”作为艺术科班出身的博士生,他一度对这种无法发挥创造力的工作感到厌烦,但也发现繁复的修复工艺训练了他对细节的掌控。

故宫馆藏的文物多达180万件。屈峰和其他修复师的工作,就是让这些文物恢复原貌。虽然他们技艺超群,但难免也有力不从心的时候。

屈峰所在的木器修复组,至今有个无法解决的难题—很多竹制文物裂开后都没法修。因为这些竹子身在北方却产自南方,南方和北方的温湿度又不同,他们至今都没找到合适的竹子原料来修补这些文物,有些裂开了的竹子品种甚至无法辨认。

无法修复的文物里不乏珍品。屈峰记得有一幅寓意皇帝教子的《太狮少狮图》名画,有将近6米长,这幅画布满了灰尘,有些纸张已脱落。“这是在宣纸上以油画颜料绘作的画,以往的画作清理通常是用水,但油画颜料不溶水,用油洗又会损坏纸张。”

屈峰和他的同事想尽办法,至今仍无法修复这幅画。“我们曾和意大利的专家交流过,但他们也修不了,意大利人虽擅长油画,却没有在纸本上作油画的经验。”

暂未修复的文物通常储存在故宫的地下库房中,大的铁柜子里锁着装文物的小柜子,这是故宫最森严、最隐秘的地方,有3层之高,即便故宫工作人员也很少能出入。“我在这快10年了,下库房不到5次。”屈峰说,每次他都是有研究任务时才去的,下库房时要经过好几道程序。“必须先在博物院的内网上填写申请表,得到批示进库房前,要在库房门口登记进入时间,然后由库房管理人员领进去,而进门的时候,库房主管和两位主管助理必须同时输入静脉指纹密码才能将门打开,这时门口还有守卫看护。”

如今,90周年院庆在即,故宫依然没有停下修缮步伐。距离神武门不远的城墙边,蓝色塑料墙半围着一个工地,往来穿梭的游客间或能看见一群施工师傅在作业,那里坑坑洼洼,地上堆满了碎泥。

自2002年起的大修将一直持续到2020年。下一步,养心殿中的3000多件文物、乾隆花园、大高玄殿以及紫禁城城墙,将得到修复。

“因为年代久远和保管条件制约,大量文物存在着糟朽、腐蚀、开裂、破损等自然损坏现象,亟待进行保护处理。而在故宫博物院,有100万件左右的文物需要修复和采取预防性保护措施。”单霁翔说,“例如3.3万件武备仪仗很多都需要抢救性保护,还有数量巨大的明清家具、历代字画等等需要进行修复或保养等。”

故宫博物院的敏感与“两难”

500年前,故宫一直是皇权文化、帝制文化的核心,在转型为博物院之后,它还曾短暂为政治服务。但从上世纪80年代以后,故宫的政治色彩越来越淡。

祝勇对这种转变印象深刻。他记得,上世纪70年代粉碎“四人帮”后,出于批判江青的需要,故宫曾举办一个慈禧罪行展。1977年1月18日,“祸国殃民的叶赫那拉氏慈禧罪行展览”在故宫博物院乾清宫东、西庑开幕。

一些历史资料显示,当时的展览试图将慈禧画成江青的模样。展览后记中写道:“那拉氏已永远被钉在历史的耻辱柱上。但是她的幽灵还在游荡。今天王、张、江、姚反党集团妄图建立‘四人帮’法西斯王朝,复辟资本主义,就是要步那拉氏的后尘,重演那拉氏的故伎。”

“但随着世事流变,故宫博物院后来关于慈禧的展览中,阶级斗争的火药味一点点消散了,”祝勇回忆说,故宫后来陆续展出了慈禧太后生活文物展、慈禧生活艺术展、慈禧太后与末代皇帝展等,“单从题目上看,曾经浓烈的意识形态色彩已经转化为客观、平静的中性叙事。”

他曾翻了翻当年的展览目录,发现里面包含着指甲套、把镜、梳具、化妆盒、胭脂盒、粉盒这些细小用品。祝勇认为这种展览还原出了一个女人生活的唯美与精巧,这让他想起了福楼拜笔下的爱玛,“她那么地爱慕虚荣,但终究剔除了政治色彩”。

故宫博物院前副院长李文儒对这种转变也感受很深,他意识到这正是故宫博物院区别于一般博物院的特殊价值所在。9月24日,李文儒在他的书房里向《博客天下》阐释说:“把帝制时代的见证物保存下来,是为了更直观地认识那个时代的制度和文化,更激励我们创造新的文化和制度。”

由于历史原因,故宫曾反复遭遇价值定位问题。很多时候,人们对这个封闭场所的禁锢印象,并非僵化的体制使然,而是个别人内心的自我束缚。“1949年之后一段时期内,对过去的政权态度是要打倒在地,再踏上一只脚。”曾在20世纪80年代末期担任故宫博物院院长的张忠培接受媒体采访时回忆。但在上世纪80年代后,“故宫代表中国的过去,是历史和传统”,这种价值已受到普遍认可。

无论开放多少区域,故宫管理者仍存有价值引导的忧虑。“开放这么多区域后,第一个层面,要明白让大众看什么;第二个层面,要让大众知道怎么看。大家来故宫博物院会获得什么、带走什么、传播什么,管理方都有职责。”李文儒说。

一个社会调查结果曾让他不安。“本来是为了更理性地认知过去帝制、皇权的专制和权贵的垄断,结果显示,一部分人对此有着更具体、更直观的认识,但大部分人还是带着对皇权的好奇而来,想看看最尊贵的地方是怎样的,皇帝住的地方是怎样的,看了以后,又对比想想自己是什么样的。”李文儒说。

有一次,他带领一些企业家参观故宫,好几个人到了午门广场竟不由自主下跪,有些竟是有意为之。李文儒用“非常悲凉”来形容自己当时的心情。“跪拜心态,这是在崇拜什么啊?他们在追求什么啊?”他认为参观者中,有相当一部分人出于对财富、对权力的无限仰望而来。

李文儒推崇的是一种带有深厚人文精神的价值认知。画家吴冠中生前,为了给他在午门办展,李文儒特邀吴冠中到故宫观看出展空间是否可行,结果吴冠中一到午门,就一声不吭地站立了5分钟,静静地观看那些从四面八方涌入的人群。第三天,当李文儒再去找吴冠中时,吴冠中突然拿出了一幅新作的画。这幅画的两侧画了两笔,代表红墙,中间画满了五颜六色的墨点,代表人群,画旁题字了一句词:故国三千里,深宫二十年。

“吴冠中的画一般不题字,但这幅画他题了字,他想到的是,深宫里的那些青春生命,流动进宫被禁锢了、被扼杀了、被摧残了。”李文儒顿时对吴冠中充满崇敬,“一般的人可能想到宫殿的宏伟、伟大,但很少能想到宫里的人、现代的人。”

“这样的作品,和描述宫殿的雄伟、高不可攀、尊贵、豪华,完全不同,这就是价值观差异。”李文儒解释道。

至于如何阐述和传播这种新时代的价值认知,李文儒和博物院的管理者至今没有找到一套合适的话语体系。

李文儒告诉《博客天下》,这些问题院方一直有在琢磨,但价值引导并不是一件简单的事,“这需要找到非常合适的表达来展现,不能像过去那样举旗子、搞拆迁,那种价值引导太简单粗暴了。”

这差不多也是单霁翔的体会。“我深刻地感受到故宫博物院工作的细致、复杂和敏感。”他说,“可以说,故宫博物院开展每一项工作,往往都深刻而多样地交织着‘两难’的问题,都需要‘左顾右盼’,三思而后行,都需要掌握其中的辩证关系,才能正确加以判断与应对。”

(周子为对本文亦有贡献)