某矿井岩溶水赋存特征及对矿井充水影响

2015-08-25冉茂云

黄 继,冉茂云,向 虎

某矿井岩溶水赋存特征及对矿井充水影响

黄继,冉茂云,向虎

(四川省煤田地质工程勘察设计研究院,成都 610072)

天池一号井K1煤层顶底板含水层均为灰岩强含水层,岩溶裂隙发育,充水性强,对煤矿开采造成较大威胁。在对该矿进行水患调查过程中,发现该矿受岩溶水威胁较大,本次研究通过认真分析矿井岩溶水赋存特征及其补径排条件,对其充水特征及对矿井危害程度有了初步认识,并且得出目前矿井主要受到来自顶板吴家坪组上段(P2w2)间接充水岩溶含水层与底板茅口、栖霞组(P1m+q)直接充水岩溶含水层的威胁,最后提出了相应的防治技术措施,为实现矿井安全生产提供了科学依据。

岩溶水;赋存特征;防治水

天池集团公司一号井(以下简称“一号井”)位于四川省绵竹市340°方向,直线距离约17km,属汉旺镇所辖。矿区位于龙门山褶皱带中段、地槽区歇马庙复式背斜南东翼之天池复式倒转向斜中。山脉走向与主构造方向一致,沟谷较发育,河流向下切割强烈,河床狭窄。矿区总体地势南西高北东低,山势走向NE~SW向,最高标高2 088.1m(马鞍山),最低标高745m(高桥),相对高差达1 343.1m。属强烈切割构造溶蚀中高山地貌。

矿区内可采煤层仅一层(K1煤层)。K1煤层赋存于二叠系上统吴家坪组第一段之中,因煤层顶底板全为厚层灰岩,所以,矿区是四川省受岩溶水威胁比较严重的煤矿之一。天池煤矿建井至今,发生过数次突水事故,据矿方提供资料显示,1999年11月18日,矿山一井在沿煤层底板施工主提升绞车道时揭穿地下暗河,发生突水事故,暗河涌水量约1 400 m3/h,造成直接经济损失200余万元;经64小时抽水试验,水位下降26 m,于标高+730 m处稳定。因此,对矿区岩溶水赋存特征进行研究,分析其对矿井充水的影响,提出矿井水患防治措施,对矿井安全生产具有现实意义。

1 矿区水文地质条件

矿山内出露二叠系、三叠系,第四系有零星分布,由老至新分别是二叠系下统栖霞、茅口组,二叠系上统吴家坪组、长兴组,三叠系下统飞仙关组。其中K1煤层赋存于二叠系上统吴家坪组下段(P2w1)中,该段岩性主要为粘土页岩、铝土泥岩夹煤层、燧石灰岩条带,为相对隔水层,对其顶板充水影响较大的含水层为吴家坪组上段(P2w2),岩性主要为燧石石灰岩夹粉砂岩、薄层泥岩,为顶板间接充水岩溶含水层;对其底板充水影响较大的是茅口、栖霞组(P1m+q)岩溶含水层,为底板直接充水岩溶含水层。

区内共发育常年性溪沟一条,天然湖泊一个,其余大部分为季节性冲沟,雨季易发山洪。花石沟河为区内唯一常年性溪沟,它为绵远河的支流,流经矿区北端,发育于距高桥直线距离约8km的白云山脚下,顺天池向斜西翼西侧,由南往北径流至马槽沟北侧山脚下,径流方向改为由西向东切穿整个向斜西翼径流,于高桥处汇入绵远河。河床深度小于0.5m,宽2~4m,河水流量一般200~500L/s,几乎切割了整个矿区出露的全套地层。区内天然湖泊为天池湖,湖面面积约0.05km2,水面标高1 120m,但由于缺少补给来源,天池湖面已大面积萎缩,湖深不到1m。

1.1矿井岩溶水赋存特征

根据地面调查及以往钻孔水文资料分析,本区含水层为:第四纪冲积层,三叠系飞仙关第一层(Tfa)及第三层(Tfc),二叠系长兴组、吴家坪组上段以及茅口栖霞组。其中,受K1煤层采动裂隙带影响,二叠系吴家坪组上段成为矿井间接充水含水层,另外,由于矿井主要运输巷道均布置于茅口组灰岩中,因此,茅口栖霞组也为矿井的直接充水含水层。现将矿井直接充水含水层特征分述如下:

1)二叠系吴家坪组上段(P2w2):为该区主要含水层,厚度116.6~130.0m,矿区内出露面积较大,约2.52km2,主要出露于向斜两翼与矿区南部地势较高处,使得大气降水形成的地表径流下泄速度较快。

地表出露泉井很少,本次仅调绘到一处泉点,流量约0.05L/s;一处季节性暗河。据访问,该处暗河出口仅雨季有水流出,暴雨过后流量近1m3/s,久晴则干。另外,从以往普查工作施工的钻孔及坑道了解,该段岩心破碎,喀斯特溶洞极其发育。天池二井南巷499.60m处曾遇一大的溶洞长18.3m,深9.7m、宽7m。一井多处亦有溶洞存在。另外根据天池煤矿一井570m、663m及1 300m三处裂隙调查,其单位面积内裂隙率为0.788%,21.39%及1.4%,这些裂隙及溶洞均为地表水补给地下水的直接通道,导致雨后巷道涌水量突然增加。在CK5钻孔中作注水试验,稳定注水量1.641L/s,单位注水量0.017 7L/s·m,理论渗透系数0.010 08m/d。综合判定为富水性中等偏强的碳酸盐岩裂隙含水层。

2)二叠系下统茅口栖霞组(P1m+q):该含水层中茅口组灰岩厚约315m,为一套浅灰色、灰白色中厚层状纯灰岩,上部含燧石结核;栖霞组灰岩段厚约21m,岩性以灰--灰白色、灰黑色中厚--厚层状生物碎屑灰岩为主。两者之间无明显的隔水岩系,视为一个统一含水层,主要分布于向斜的两翼及沟谷切割最低的地方。该套石灰岩地表岩溶发育,各种形态的岩溶均有出现,尤以垂直类型的溶斗、落水洞居多。在地表以下一定深度范围内仍有岩溶发育,矿区钻孔中见有0.70~1.51m溶洞。泉水多出露在河谷岸边,流量为0.8~5L/s,水质为HCO3·Ca-Mg型。在CK8钻孔中作混合注水试验,稳定注水量0.476 2L/s,单位注水量0.022 2L/ s·m,理论渗透系数0.020 64m/d。综合判定为富水性强的碳酸盐岩裂隙岩溶含水层。

1.2矿区岩溶地下水补给、径流、排泄条件

该矿山为该区范围内的地表分水岭,自成一个小型的水文地质单元,加之场区范围内受区域构造影响,形成一个倒转向斜的蓄水构造,整个向斜构造控制着矿山所在部位的地下水径流方向。场区范围内地表水体出露极少,水源不丰,大气降雨成为矿井充水的主要充水水源。

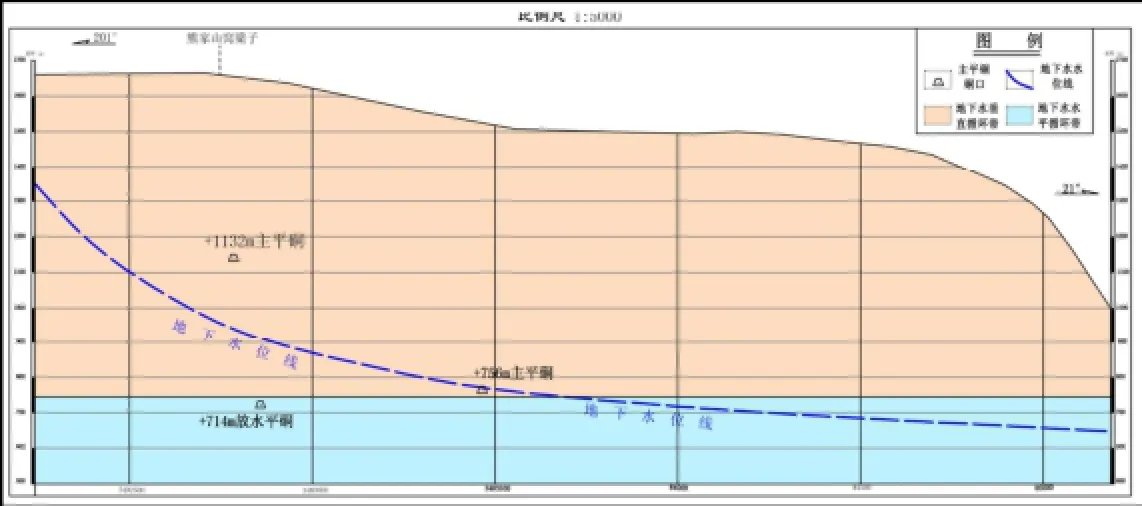

通过本次调查并结合以往勘探报告发现,在标高745m以上,岩层裂隙溶洞极为发育,地下水露头少,钻孔中漏水严重,且均可听到浅部地下水流入钻孔中,由此可见,地表水及浅部地下水,沿岩层裂隙溶洞渗入深部。在海拔标高745m以下,岩层裂隙溶洞不太发育,含水性较强,受大气降水及地表水通过垂直循环带补给此带。钻孔CK1稳定水位6.50m,与附近油房沟河水面相一致。标高745m是井田最低侵蚀标高。据此段长期观测站观测,在绵堰河流入煤系地段的流量为10.75m3/s,流出煤系地段流量为11.53m3/s,由此可见,地下水补给河水。因此本次研究工作,将矿区地下水大致分为两带,在向斜北东端之高桥,标高745m以上,为垂直循环带,以下为水平循环带(图1)。

图1 茅口栖霞组(P1m+q)地下水水平、垂直循环带立面投影图

根据地面调绘,发现主要含水层组石灰岩大面积出露于矿山范围内,山体表面,植被茂密,灌木丛生,将地表发育岩溶隐匿其中。由于区内水量、水源有限,地下水的溶蚀强度相对较低,较大规模的暗河管道发育于岩溶水深部循环中,即位于地下水水平循环带内。区内地表水与地下水的最低排泄基准面位于矿区最北端高桥附近(海拔约+745m)。

如图1所示,一号井+1 132m水平处于地下水垂直循环带内,+756m水平处于地下水由垂直循环带向水平循环带过渡的区域,+714m放水平硐完全处于地下水水平循环带内。另外,从图上还可以看出,+714m放水平硐几乎位于+1 132m水平正下方,其垂直于地下水流向布置,对其平硐所揭穿的含水层起到很好的疏干作用,因此,使得位于其上方的+1 132m水平在揭露含水层时水量大大减少,对+1 132m水平起到很好疏水降压的保护作用。

天池复式倒转向斜南西端高北东端低,似一不规则菱形。向斜构造形态宽缓,两翼地势相近,西翼受到花石沟河的切割(图2)。主要含水层在向斜四周出露,含水层在两翼出露的高差不大,在核部埋深较大,超过500m,岩溶含水层上覆良好的隔水层(飞仙关组第二层Tfb)。因此,向斜内部地下水很难从向斜的一翼径流到另一翼排泄,向斜东翼、西翼是相对独立的地下水系统,因其翼部裂隙和岩溶较为发育,易形成富水带。地下水从向斜两翼接受补给,并沿隔水层倾斜方向中部运动,此时地下水多具承压性,而后由于深部透水性变弱,地下水转而沿走向径流,最后被横切西翼岩层走向的花石沟河排泄。

由于区内水源匮乏,较大类型的如竖井、落水洞等岩溶发育程度相对较低,矿井采掘活动进行初期往往水量较少,当大面积的采空区形成后,采空塌陷裂隙贯通至地表形成巨大的拉裂缝,将采空区与地面直接贯通,形成了大气降水进入坑道的直接通道,并最终通过人工开拓的坑道汇集排泄。

随着地下工程的开拓,井巷这一集水廊道的形成,矿井坑道已成为地下水新的汇集、泄水畅地,成为除河流溪沟外的另一个主要的地下水排泄通道。

图2 一号井水文地质剖面示意图

2 岩溶水对矿井充水影响分析

K1煤层顶底板均为岩溶含水层,对矿井采煤活动有直接影响。受构造控制,矿区范围内自成一独立的水文地质单元,顶底板含水层受其各自所在地形地貌、构造等相关因素控制,对矿井的充水有各自不同的补给途径及来源。

2.1K1煤层顶板直接/间接充水岩溶含水层

由于采矿的作用,使得煤层顶板岩层产生破坏,并降低强度或形成人工裂隙,通过本次调查,本矿井顶板充水主要通过导水裂隙带贯通K1煤层间接充水含水层造成。根据《煤矿床水文地质、工程地质及环境勘查评价标准》规定,导水裂隙带发育高度由公式①计算得出:

注:M—煤层开采厚度(m);N—煤分层数

据此计算,按K1可采煤层最大采厚(2.0m)计算,导水裂隙带(含冒落带)高度为55.7m。

2.1.1K1煤层顶板直接充水岩溶含水层

该套含水层岩性主要为灰色厚层石灰岩,含燧石结核少许,厚度约20m,裂隙较发育,多被方解石充填,较坚硬,为K1煤层直接顶板,具有一定承压性,但由于随煤层露头一起多从较陡的半山坡上通过,积水条件较差,只在每次大暴雨后降水会通过裂隙注入巷道,补给来源有限,因此,只要做好雨后巷道的排水工作,其对坑道充水的影响有限。

2.1.2吴家坪组上段(P2w2)顶板间接充水岩溶含水层

该套含水层为富水性较强的岩溶含水层,厚度约120m,地表分布面积大。位于K1煤层上约30m处,其与K1煤层直接顶板岩溶含水层间仅有不到1m厚的粘土岩相隔,从而导致该套含水层中的岩溶地下水极易通过采煤产生的导水裂隙带,击穿厚度不大的粘土岩隔水层,与下伏煤层直接顶板含水层产生水力联系,直接补给煤层顶板含水层,成为矿井顶板涌水可靠的补给来源。因此,该套岩溶含水层为矿井顶板涌水直接、持续的充水含水层,也是矿井顶板突水的最大水害隐患。

2.2茅口、栖霞组(P1m+q)底板直接充水岩溶含水层

该套含水层为富水性极强的岩溶含水层,厚度约300m,出露于海拔较高的山顶地带,接受大气降水与冰雪融水补给,汇水面积大。

据调查,本区地下水水平循环带和垂直循环带的标高位于745m附近,两水平分别位于不同地下水循环带,因此,分水平介绍该套含水层水对坑道充水影响。

2.2.1+1 132m水平

一号井+1 132水平位于向斜翼部较高处,靠近该套含水层地下水补给区,地下水径流过程通畅且速度较快,很难在该区域发育能容纳地下水静储量的岩溶空间,即该区域地下水来也快,去也快,不会形成持续的补给。并且,由于+714m放水平硐对该套含水层的疏干降压作用,使得+1 123水平的采掘工作主要受雨季大气降水影响,表现为枯季无水、雨季出水。

但由于目前在该水平布置了一下山采区,+1 020m底板运输巷标高更接近地下水水平循环带,因此,该采区在掘进过程中受该岩溶含水层水的威胁较大。

2.2.2+756m水平

一号井+756水平位于向斜翼部较低处,靠近向斜核部,即位于该套含水层地下水由垂直循环带向水平循环带过渡区域,是该含水层地下水的强径流带,地下水循环交替作用强烈,溶蚀管道横七纵八、异常发育,地下水径流路径长、补给来源丰富,因此,在该水平进行下山采掘工作,即向向斜核部开拓将十分危险,一旦揭露地下暗河,便会出现持续、稳定的涌水,甚至淹没井巷。

另外,由于矿井新掘运输大巷及总回风巷均布置在煤层底板茅口灰岩中,因此,该套强含水层成为矿井充水最主要的来源和水害隐患。通过本次调查发现,+756m水平的排水能力还不能满足未来本矿采掘+756~+1 132之间资源的需要,在下阶段应对本水平的水沟、排水管进行重新设计,进一步完善排水系统。

3 结论与建议

本矿煤层的直接顶底板含水层均为灰岩强含水层,有一定补给来源且出露面积较大,对矿井充水影响较大。矿井当前面临的水害隐患除了岩溶水外,主要还有来自大气降水、老采空水等。作为预防岩溶突水的最佳途径,应严格按煤矿安全生产之规定,标准超前探放水技术要求,根据实际情况合理布置探水孔。超前探水距离不得小于20m,建议超前探水40m,掘进20m,并且,采用物探手段,获得本矿矿区范围内的地下岩溶发育资料。

[1] 郑世书, 陈江中, 刘汉湖. 专门水文地质学[M].徐州:中国矿业大学出版社,1999.

[2] 黄继, 向虎. 四川省德阳市天池集团一号井矿井水患现状调查报告[R]. 四川省煤田地质工程勘察设计研究院,2011.

[3] 牛俊伟, 申江. 灰岩岩溶裂隙水赋存特征及其对矿井充水影响[J]. 中州煤炭, 2013,10(3): 144~148.

[4] 蔡保新, 李文昌. 富煤三矿四矿区水文地质条件分析[J]. 科技创新导报, 2013(18): 94~97.

Occurrence of Karst Water and Its Influence on Water Filling of Mine in the Tianchi Mining Shaft 1

HUANG Ji RAN Mao-yun XIANG Hu

(Sichuan Design and Research Institute for Coal Geology, Chengdu 610072)

Coal seam roof and floor in the Tianchi Mining Shaft 1 are composed of limestone as strong aquifer which is characterizes by very development of fissures. This results in serious threat of karst water to the production of the mine. The study indicates that the threat comes mainly from the karst aquifer of the Upper Member of the Wujiaping Formation (P2w2) as the roof and the karst aquifer of the Maoukou and Xixia Formations as floor (P1m+q). Some control measures are put forward.

karst water; occurrence; control; Tianchi Mining Shaft

P641.4+6

A

1006-0995(2015)04-0574-04

10.3969/j.issn.1006-0995.2015.04.022

2014-10-23

黄继(1983—),男,四川宜宾人,水工环工程师,主要从事水工环调查与勘察