不同苜蓿品种农艺性状的分析与评价

2015-08-20王健胜王婕梁亚红宋淑利刘丽君赵干卿刘沛松杨风岭

王健胜 王婕 梁亚红 宋淑利 刘丽君 赵干卿 刘沛松 杨风岭

摘要:以国内外9个苜蓿品种为材料,对其株高、主茎节数、叶面积、叶长、叶宽、分枝数、根长7个农艺性状进行分析评价。结果表明,不同苜蓿品种间主要农艺性状均存在显著差异,其中游客、公农2号品种的农艺性状综合表现最好;苜蓿不同性状间的相关性较差,除叶片性状外,其余性状间均未达显著水平;主成分分析显示,排名前3的主成分为叶片因子、主茎节因子、分枝因子;以农艺性状为基础对苜蓿品种作聚类分析,9个苜蓿品种被划分为3个类群。研究结果将为苜蓿引种、品种选育、种质资源科学评价提供有效依据。

关键词:苜蓿;农艺性状;主成分分析;聚類分析

中图分类号:S541+.102 文献标志码: A 文章编号:1002-1302(2015)07-0241-03

苜蓿(Medicagosative L.)是多年生豆科植物[1],具有广泛的生态适应性和稳定的生产力,是世界上栽培最早、分布面积最广的优良豆科牧草之一。苜蓿在我国已有2 000多年的栽培历史,南、北方均有种植。苜蓿不仅具有较高的营养品质及较强的抗逆性,而且具备良好的固氮功能,因此,除了作为重要的蛋白质牧草外,苜蓿在水土保持[2]、土壤改良[3]、生态环境改善[4]等方面也发挥着重要作用。苜蓿主要农艺性状的分析是苜蓿引种、亲本选配及相关遗传研究的重要基础。为有效开展不同区域苜蓿品种的引进,并对不同苜蓿品种进行科学评价,相关学者对此进行了较多研究。武自念等对国内外12个苜蓿品种的6个农艺性状作了主成分分析,筛选出贡献率较高的3个主成分,并在此基础上对12份苜蓿材料作了系统聚类分析[5]。曹宏等开展了22个紫花苜蓿品种的引种试验和生产性能评价,结果表明甘农2号、苜蓿王、新疆苜蓿、甘农3号等品种的综合评价较好,可根据不同生态环境及种植目标进行适宜种植[6]。衣兰智等对不同苜蓿品种在青岛地区的适应性作了分析,综合评价表明23个苜蓿品种中WL323、牧歌401、驯鹿3个品种的综合生产性能较好,适宜在青岛地区辅以膜侧种植模式进行大面积推广[7]。国内其他学者也对苜蓿农艺性状作了较多研究[8-10]。虽然关于苜蓿农艺性状的研究较多,但由于不同研究苜蓿材料的特异性及研究目标的特定性,其研究结果只适用于特定苜蓿研究材料,对其他苜蓿品种的引进和评价意义不大。为此,本研究以5个国外品种、4个国内品种为研究对象,对其主要农艺性状进行初步探讨,以期为这些苜蓿品种的引种推广及相关研究提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 材料

供试材料的9个苜蓿品种中,三得利、42IQ、游客、赛迪7、5S43为5个国外引进品种,均由百绿国际草业有限公司提供;公农1号、公农2号、伊犁苜蓿、猎人河苜蓿为4个国内育成品种,均由中国农业科学院草原研究所提供。

1.2 试验地概况

试验于河南省平顶山市鲁山县昭平湖丘陵区进行,地理位置为112°14′E、33°34′N,属于暖温带大陆性季风气候,冬冷夏热。年均总日照时数1 868~2 378 h,年均气温14.8 ℃,年均降水量1 050 mm,无霜期209 d。试验地土壤肥力较差。

1.3 农艺性状调查

本研究对苜蓿的7个主要农艺性状进行测定,包括株高、主茎节数、叶长、叶宽、叶面积、分枝数、根长,部分测定方法是在曹宏等[6]、魏臻武等[11]的方法基础上略作调整得到。株高:从地面根颈部至植株顶部的绝对高度,各品种随机测量20株并取平均值;主茎节数:从第1节间至第1个花序间的茎节数,各品种随机测量20条主枝并取平均值;叶长:叶片最长处的长度,各品种随机测量20张叶片并取平均值;叶宽:叶片最宽处的宽度,各品种随机测量20张叶片并取平均值;叶面积:采用通用公式进行估算,叶面积=叶长×叶宽×k(系数);分枝数:地表根茎部形成的分枝数,各品种随机测量20个单株并取平均值;根长:单株主根的长度,各品种随机测量20个单株并取平均值。

1.4 数据分析

采用Excel软件对数据进行基本统计分析;采用SPSS 18.0软件进行性状主成分分析;采用DPS 9.05软件进行性状相关性及品种聚类分析。

2 结果与分析

2.1 苜蓿农艺性状的基本描述分析

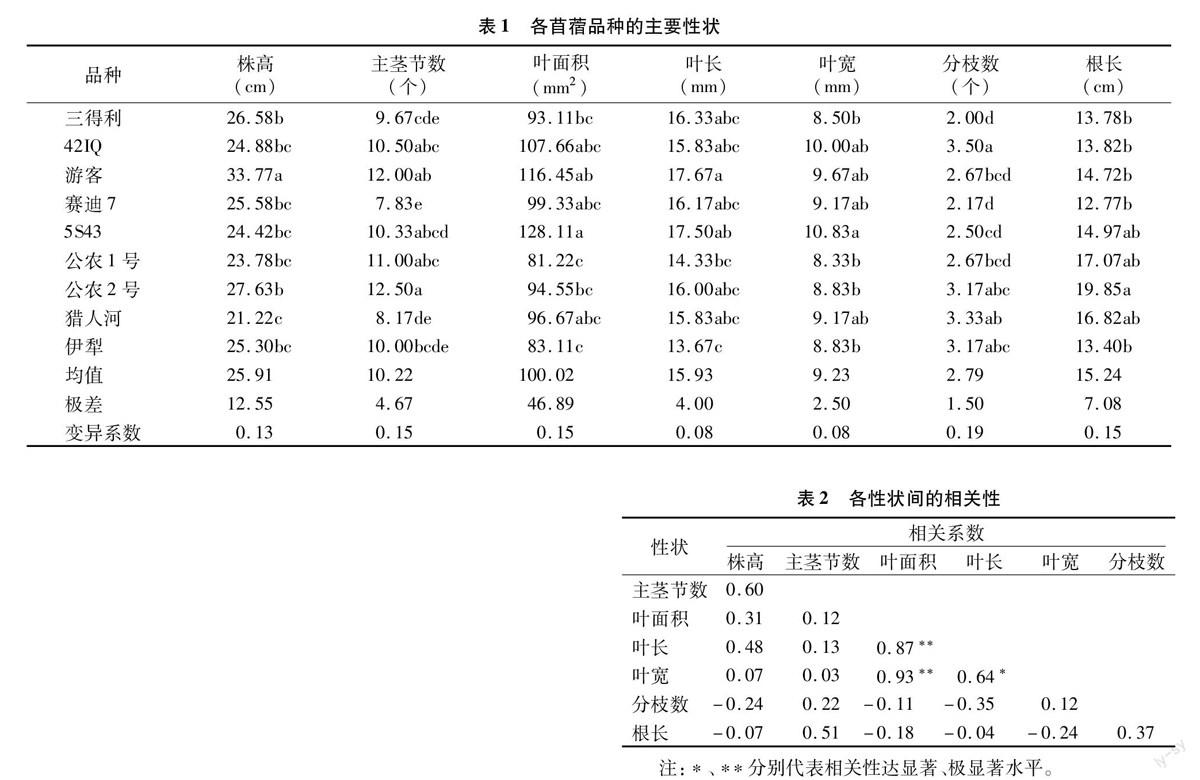

对9个苜蓿品种的主要农艺性状进行比较分析(表1)发现,苜蓿品种间的主要农艺性状均存在显著性差异,但不同性状的表现不尽相同。在株高方面,表现最为突出的游客品种高达33.77 cm,而株高最低的猎人河品种仅为21.22 cm,所有品种的平均株高为25.91 cm,品种间株高极差高达12.55 cm。主茎节数公农2号品种最多,达到12.50个,而最少的赛迪7品种只有7.83个,各品种的主茎节数均值为1022个,表现较好。品种间叶片性状方面差异最大的为叶面积,其次是叶宽,叶长的变化最小。其中5S43品种的叶面积、叶宽分别为128.11 mm2、10.83 mm,表现均为最好;而游客品种的叶长最突出,为15.83 mm。各品种的分枝数表现均较差,最多、最少分别为3.50、2个,但分枝数在各品种间的变化却是最大的。各品种的根长整体表现相对较好,平均根长为15.24 cm,其中公农2号品种最长,而赛迪7品种最短。变异系数作为一种综合指标,可较好地反映出性状在品种间的变化程度,本试验中不同性状的变异系数差异较大,其中分枝数的变异系数最大,其次是叶面积、主茎节数、根长,而叶长、叶宽的变异系数最小。

2.2 苜蓿不同性状的相关性分析

性状的相关性分析可揭示不同性状间的关系,为苜蓿的研究提供一定依据。由表2可知,各农艺性状间相关性较差,除叶面积与叶长、叶宽,以及叶长与叶宽间达到显著性水平,其余性状均未达显著性水平。可见,多数苜蓿性状间相互影响的程度较小,一个性状的选择不会对其他性状产生较大影响,此关系对性状的有效选择培育较为有益。叶片性状作为苜蓿研究的重要目标之一,叶面积、叶长、叶宽间的相关性均较高,且叶长、叶宽间的相关性达显著水平,可见,选择较长叶片可同时实现叶宽的增加。

2.3 苜蓿性状主成分分析

主成分分析有助于掌握不同性状的表现情况,为苜蓿品种的综合评价提供有效依据。试验对7个苜蓿性状进行主成

分分析,发现在解释苜蓿表型性状方差中,不同成分所发挥的作用差异明显,前3个成分累积解释方差占总方差的86566%,应将其作为主成分并进一步分析(表3)。关于不同农艺性状对主成分贡献的大小,通常性状特征向量越大,则该性状对主成分的贡献越大。第1主成分中特征向量最大的是叶面积,其次是叶长、叶宽,因此第1主成分是叶片因子,随着第1因子的增大,株高、主茎节数均有所增加,但分枝数、根长则有所减小。第2主成分中特征向量最大的是主茎节数,因此第2主成分被称为主茎节因子。从第3主成分中不同性状的表现来看,分枝因子可作为第3主成分(表4)。通过叶片因子、主茎节因子、分枝因子的综合利用,可对不同苜蓿品种进行客观全面的评价。

2.4 不同苜蓿品种的聚类分析

以7个主要农艺性状为基础,采用欧氏距离法对9个苜蓿品种进行聚类分析(图1)。9个品种可被划分为3类,第1类苜蓿品种最多,由3个国内品种、3个国外品种组成,其中国外品种三得利、塞迪7具有较近的亲缘关系而被聚在一起,而国内品种猎人河、公农1号、伊犁与国外品种42IQ间具有较近的亲缘关系。公农2号品种与其他苜蓿品种间均具有较远的亲缘关系,因此单独构成第2类群。第3类群由5S43和游客2个国外品种组成。不同苜蓿品种的聚类分析结果可为苜蓿育种中亲本选配提供有效依据。

3 结论与讨论

前人对苜蓿农艺性状的研究主要集中于产量及其相关性状[6,11-13],而苜蓿其他农艺性状的研究相对较少,这将对苜蓿品种的综合评价产生一定影响。本研究既选取株高、主枝数等与苜蓿产量相关的性状,又对叶片性状、主茎节数、根长等苜蓿主要性状作了分析,多种类型苜蓿农艺性状的运用可获得更详细的生长特性信息,进而为综合评价苜蓿品种提供有效依据。以往关于苜蓿叶片性状的研究甚少,叶片不仅是光合作用的主要器官,也是优良饲料的主要组分之一,对苜蓿的生长、应用价值均较为关键,研究叶片性状对苜蓿品种的分析有着重要意义。研究结果表明,不同苜蓿品种间的叶片性状存在较大差异,其中叶面积的差异尤为明显,而叶长、叶宽间的相关性达显著水平。此结论对于苜蓿育种有着重要意义,可指导培育出叶面积、叶长、叶宽均较为理想的优良苜蓿品种。试验中所有苜蓿品种的株高、分枝数表现均较差,這可能与本研究的苜蓿种植区域位于低山丘陵山区有关,此地的水分、土壤等环境因子较差,且苜蓿种植时间较短,这些因素均会对苜蓿农艺性状产生较大影响。从国内外苜蓿品种所有农艺性状的表现来看,国外品种优于国内品种,其中国外品种游客、国内品种公农2号的表现相对最好。该研究结果不仅为苜蓿品种的引进提供科学依据,也为苜蓿亲本选配、种质资源评价利用、相关遗传研究提供有效信息。

参考文献:

[1]耿华珠,黄文惠,刘自学,等. 中国苜蓿[M]. 北京:中国农业出版社,1995.

[2]杨吉华,张光灿,刘 霞,等. 紫花苜蓿保持水土效益的研究[J]. 土壤侵蚀与水土保持学报,1997,3(2):91-96.

[3]Hu S L,Jia Z K,Wan S M. Soil moisture consumption and ecological effects in alfalfa grasslands in Longdong area of Loess Plateau[J]. Transactions of the CSAE,2009,25(8):48-53.

[4]何有华. 紫花苜蓿在陇中地区生态环境建设中的作用分析[J]. 草业科学,2002,19(7):17-18.

[5]武自念,魏臻武,雷艳芳,等. 12份苜蓿农艺性状的主成分及聚类分析[J]. 草原与草坪,2011,31(1):50-53.

[6]曹 宏,章会玲,盖琼辉,等. 22个紫花苜蓿品种的引种试验和生产性能综合评价[J]. 草业学报,2011,20(6):219-229.

[7]衣兰智,李长忠,刘洪庆,等. 不同苜蓿品种在青岛地区的适应性[J]. 草业学报,2011,20(2):147-155.

[8]于林清,何茂泰,王照兰,等. 多叶型苜蓿材料的稳定性及其农艺性状[J]. 中国草地,1998(3):6-8.

[9]刘伟伟,米福贵,闫利军,等. 苜蓿新品系内农1号农艺性状的研究[J]. 草原与草坪,2013,33(3):1-4,10.

[10]徐玉鹏,赵忠祥,王秀领,等. 紫花苜蓿品质性状和农艺性状的相关性研究[J]. 草业科学,2008,25(7):46-49.

[11]魏臻武,符 昕,曹致中,等. 苜蓿生长特性和产草量关系的研究[J]. 草业学报,2007,16(4):1-8.

[12]田福平,路 远,张小甫,等. 苜蓿新品种(系)的抗旱性综合评价[J]. 江苏农业科学,2014,42(1):160-163,217.

[13]云 岚,云锦凤,米福贵,等. 苜蓿新品系产量及农艺性状初报[J]. 中国草地,2002,24(6):13-20.