试论《大日本史》中的“日本中心主义”

2015-08-17陈俊达吉林大学文学院吉林长春130012

陈俊达(吉林大学 文学院,吉林 长春 130012)

试论《大日本史》中的“日本中心主义”

陈俊达

(吉林大学文学院,吉林长春130012)

“日本中心主义”体现在三个方面:一、构建以日本为中心的、等级制的国际体系;二、将中国置于《诸蕃传》;三、强化“神国”意识,竭力消除日本历史早期发展过程中的中国影响。《大日本史》是战时日本政府、军部宣扬“国体”“皇道”的工具的原因之一。

《大日本史》;日本中心主义;中国;诸蕃

《大日本史》是由水户藩藩主德川光圀创修的汉文纪传体史书,共397卷。自明历三年(1657年)开史馆,至明治三十九年(1906年)修成,历时250年。本纪始于神武天皇 (前660年—前585年在位),终于后小松天皇(1383年—1412年在位)。其中明历三年(1657年)至正德五年(1715年)完成纪传部分的编纂,宽政十一年(1799年)至明治三十年(1897年)完成志表的编纂。

周一良[1]1-49、坂本太郎[2]128-137、周斌[3]、瞿亮[4]105-158等学者对《大日本史》的编修、内容、史学思想等问题虽多有研究,但对于《大日本史》中的“日本中心主义”,仅周一良先生在《〈大日本史〉之史学》一文中提出德川光圀编修《大日本史》的目的在于鼓舞士气、发扬国威,“示日本之不下于中国耳”[1]17;认为山鹿素行作《中朝事实》,斥一般儒者之崇中国,表示其日本中心主义,“与《大日本史》不无关联”[1]48。而学界至今还没有全面系统论述《大日本史》中的“日本中心主义”的专文面世。因此,笔者不惮鄙薄,拟在先贤有关研究的基础上,就《大日本史》中的“日本中心主义”做进一步研究,权为引玉之砖,以求正于方家。

一

《大日本史》中“中国”一词的含义主要有六种。一为日本列岛,如《诸蕃传》:“鸿荒之世,天神经营中国,未遑外略。自素盏呜尊率其子五十猛命,往来韩地,播殖种树。而稻饭命,实为新罗国王之祖”[5]卷232,《列传第一百五十九·诸蕃一·新罗上》。“天祖既命群神,平定下土,乃使天孙降居苇原中国,而为之主。”[5]卷1,《本纪第一·神武天皇》二为日本律令制时代的区域——“中国地区”,包括骏河、越前、出云和备后,大致相当于今天的日本本州西部,包括冈山、广岛、山口、鸟取和岛根地区,在《大日本史》中最为常见。如“中国之军,去年七月到著,陆奥之兵,九月入来”[5]卷130,《列传第五十七·藤原保则》;“寻逼杀重能、直宗,又命中国将士攻直冬”[5]卷189,《列传第一百十六·足利直义》等。三为京师,如景行天皇五十一年(121年)诏:“虾夷本有兽心,难处中国,宜随其习性,分居畿外”[5]卷2,《本纪第二·景行天皇》。四为大和族,引申为大和族建立的政权。如《藤原保则列传》记载,廷议敕符曰:“以夷狄攻夷狄,中国之利也。今览来奏:‘给官米谷于雄胜郡俘囚,多破贼徒’,此计之上者也”[5]卷130,《列传第五十七·藤原保则》。五为中等之国,如三善清行建议朝廷“随国大小,每年立其定数。大国一年十人,上国七人,中国五人,小国二人,以载蠲符。此外不得加增一人”[5]卷134,《列传第六十一·三善清行》。六为统称中国历史上有相互递嬗关系的各个政权,仅见于蒙古给日本的国书当中,“日本密迩高丽,开国已来,又时通中国”[5]卷243,《列传第一百七十·诸蕃十二·元》,为蒙古自称。

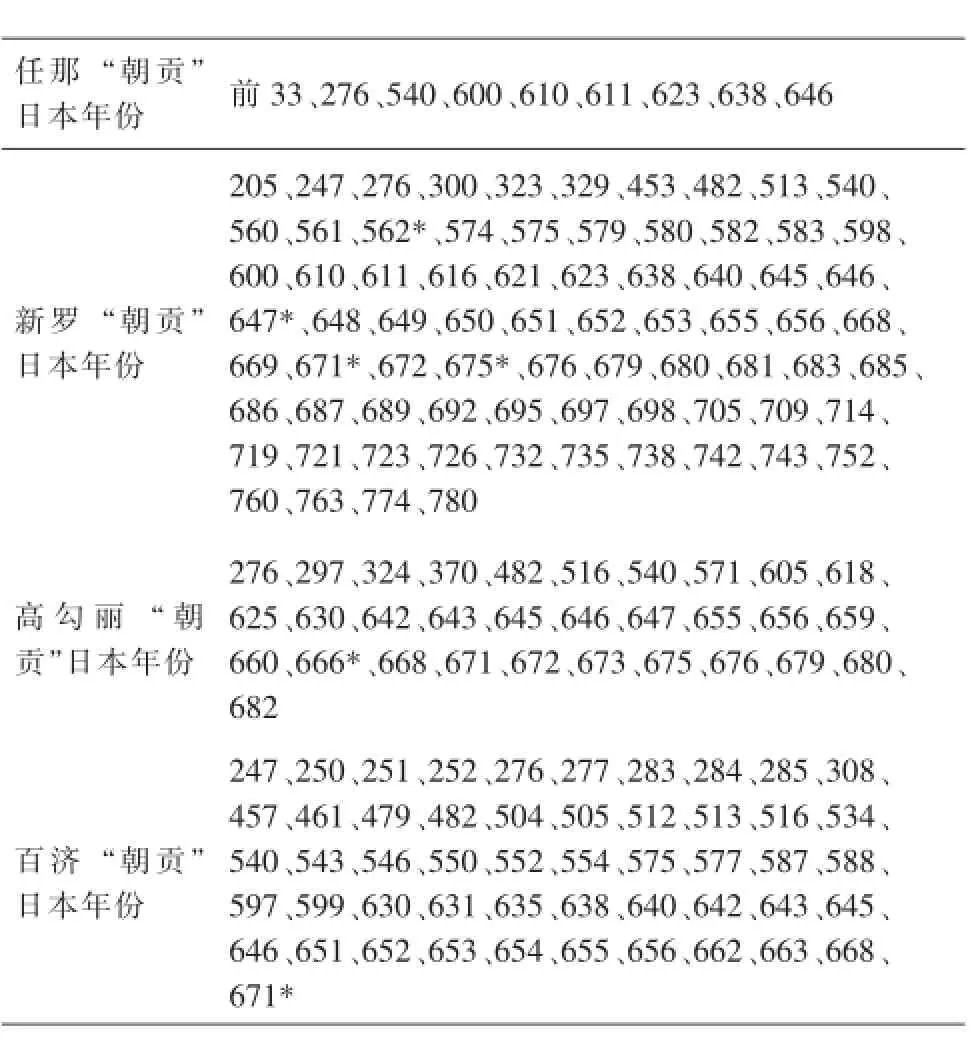

《大日本史》以日本为“中国”,构建以日本为中心的、等级制的国际体系。“伏惟太阳攸照,率土莫匪日域;皇化所被,环海咸仰天朝。帝王授受三器,征神圣之谟训,宝祚之隆与,天壤无穷。国家治乱一统,绝奸宄之窥窬,威灵之远,于华夷有光。”[5]源治纪,进《大日本史》表认为日本人与“非日本人”的关系,即是华与夷的关系;日本与其他诸蕃相比,明显带有日本中心主义和日本优越的色彩。按照其他民族、国家和地区与日本的关系,以日本为中心的国际体系可以分为三个层级:内层由几个邻近的国家和地区组成,包括新罗、高勾丽、百济、任那、耽罗、高丽、渤海,其中前四个国家和地区,《大日本史》认为它们在古代曾受日本的“统制”,向日本“朝贡”(详见表1)。“崇神帝朝,任那人朝贡,自是来者日多矣。仲哀帝九年,神功皇后征新罗,赦其王为饲部。方此时也,其旁高勾丽、百济一时降附,请为西蕃。廷议因定内官家,置日本府于任那,以统制三韩。”[5]卷232,《列传第一百五十九·诸蕃一·新罗上》是遣使两次的年份。

表1 《大日本史》所记任那、新罗、高勾丽、百济“朝贡”日本次数表

中层由种族和文化上异于日本,且处于大和族聚居区以外或边缘,有时甚至进攻大和族的虾夷、肃慎、女真、琉球构成。“虾夷僻居东北,屡寇边陲,自日本武尊东伐,怀化归命。然其粗犷,动致骚扰,置镇狄征夷之职,禁跳梁,备暴发,归化内向者,乃处于一方,遂其性,不令获喧扰。若夫女真、蒙古,恃强寇边,则摧陷廓清,不旋踵就戮,不得恣其毒螫。”[5]卷232,《列传第一百五十九·诸蕃一·新罗上》外层由隋、唐、宋、元、明、吐火罗、昆仑等组成。强调日本对外关系的总方针是“舍逆取顺之道,神圣柔远之制,膺惩之意”,即“大凡诸国使聘之来,其纳款输诚者,怀柔绥抚;书辞无礼者,自太宰府放还;或奸伪往来者,责以信义绝之”[5]卷232,《列传第一百五十九·诸蕃一·新罗上》。

二

值得注意的是,文化七年(1810年)修改之后发行于世的《大日本史》,将所有的外国列传改为“诸蕃列传”,将中国历代王朝隋、唐、宋、元、明等与新罗、高勾丽、百济等一同置于《诸蕃传》,且置于列传最后部分。对此,周一良先生认为是日本不自量的表现[1]25;瞿亮认为此举体现了日本人 “视周边国家为藩国的民族优位心态”[4]137。笔者认为,《大日本史》将中国历代王朝置于《诸蕃传》,正是“日本中心主义”在修史中的体现。

江户时代初期,明清易代这一东亚历史上的重大事件,成为日本华夷思想转化的契机。“受到儒家华夷思想影响的日本思想界认为明清易代乃是华夷位置颠覆的重要转折”[6]。日本人开始对传统的华夷观进行否定,曾经作为效仿和尊崇的“中华”,自此被“夷”所代替;而曾经一直作为文明滞后者的日本自身,开始逐渐转变成为真正的“中国”。这种对“华夷体系”的颠覆冲动,及由此产生的新的“国际思维”——对“外朝”(中国)的独立愿望和抗衡心态,只有通过修史才能获得根本性明确[7],《大日本史》正是这种“华夷之争”的产物。

编修《大日本史》的德川光圀作为一位“民族情绪和国家意识均比较强烈的人物”[7],尝谓:“称唐土为中华者,彼国之人称之则可,自我称之则不可。若本邦帝王所都,则可称中华。指外国为中华,甚无谓也”[8]215;“外国从外国之语,以震旦、支那称之。或从当时俗语,称唐山亦可”[8]296。“对撰史者用中国统系笼盖日本的做法,十分警惕。”[7]同时,其在朱舜水所灌输的“圣教兴盛”可使“夷变为夏”等说教的影响下[7],同担任彰考馆总裁的朱舜水门生、友人一道,确立了《大日本史》“对内以皇室为中心,对外以日本为中心”[1]17的编纂体例——用《本纪》记载天皇,用《列传》记载“诸蕃”。

首先,《大日本史》中有《本纪》七十三卷,体现出日本要与中国抗衡的心态。裴松之《史目》云:“天子称本纪,诸侯曰世家”[9]1。因此,朝鲜纪传体史书(以《高丽史》为例)中没有《本纪》,记历代高丽王均用《世家》。这是因为高丽自后梁以来,一直以中国历代王朝(五代、两宋、辽金元、明)为宗主国,如果用《本纪》,就有僭越之嫌。而日本自推古天皇十五年(607年)秋,小野妹子出使隋朝时,其所携国书中的“日出处天子,致书日没处天子”[5]卷242,《列传第一百六十九·诸蕃十一·隋》,及次年裴世清出使日本,日本以“东天皇敬白西皇帝”[5]卷242,《列传第一百六十九·诸蕃十一·隋》开头回复隋朝国书的用词,已经有要与隋朝平起平坐的含义。此后的历代天皇均不受中国册封,只有南朝的亲王和少数几个幕府将军曾受明朝册封为 “日本国王”。“日朝两国地理位置不同,其外交策略亦相异,自然对中国的态度也不一样,这种政治与外交策略的不同,反映到纪传体史书中,就表现为是用‘本纪’还是‘世家’来记载本国的最高统治者。”[3]故《大日本史》中,“除了《将军传》外,余者则几乎与中国正史无稍异焉”[7]。

其次,《大日本史》中有多条中国“朝贡”日本的记载:①仁德天皇五十八年(370年)冬十月,吴(按:是时吴亡入晋,盖沿称旧号,下仿此[5]卷3,《本纪第三·应神天皇》)朝贡。[5]卷4,《本纪第四·仁德天皇》②雄略天皇六年(462年)夏四月,吴国遣使贡献。[5]卷5,《本纪第五·雄略天皇》③中大兄监国三年(664年)五月十七日,唐百济镇将刘仁愿遣朝散大夫郭务悰等,进表献物。[5]卷10,《本纪第十·天智天皇》④中大兄监国四年(665年)九月二十三日,唐使沂州司马刘德高等上表。[5]卷10,《本纪第十·天智天皇》⑤天智天皇四年(671年)春正月十三日,唐百济镇将刘仁愿遣李守真等上表。[5]卷10,《本纪第十·天智天皇》“朝贡”“遣使贡献”“上表”等字样,皆是以日本为宗主国、以中国为藩属国。

最后,《大日本史》将中国历代王朝与吐火罗、昆仑等置于列传最后,体现出在日本的国际体系中,中国与新罗、高勾丽、百济、任那等“历史上曾受日本统治”的国家和地区不同,中国虽也曾向日本“朝贡”,然“地广人多,自上古圣贤之君,以道德仁义,化导其民,典章制度大备;下及近古,而其礼仪文物,人材财用,亦非诸国之比”[5]卷242,《列传第一百六十九·诸蕃十一·隋》,日本难以对中国历史的发展产生影响。故将中国与吐火罗、昆仑等关山阻绝、远隔重洋,日本同样无法影响其历史发展的国家置于《诸蕃传》末,构成日本国际体系的外层。而执笔《诸蕃传》的青野源藏、中岛平次即是按照这种日本国际体系内的层级关系,对已知民族、国家和地区加以分类、排序、作传(详见表2):

表2 《大日本史·诸蕃传》所记民族、国家或地区

三

“日本中心主义”在《大日本史》中还体现在强化“神国”意识,强调“神授皇统”是整个日本民族产生、发展的根本动力,竭力消除日本历史早期发展过程中的中国影响。

自古以来,日本即以神国自居,强调日本的皇室、国土、国民皆由诸神庇护,优于其他民族。在蒙古两次征伐日本失败后,日本的这种神国思想进一步得到发展。编修《大日本史》的德川光圀正是一位“神道主义者”。“光圀恐神道之乖谬,而著《集成》;以古实之艰涩,而解《万叶》;慨英雄之凐灭,而撰《镰仓》。”[7]受其影响,早在《大日本史》编纂过程中,针对史书的名称及是否削除论赞,藤田幽谷、高桥广备等史臣即从日本的国体出发,展开讨论。

藤田幽谷认为中国由于易姓革命而导致改朝换代,因此史书也以历代国号命名。而日本自古以来天皇一姓相承,因而主张史书不应以国号冠名,以免玷污万世一系的皇统。“汉土历代之史,以马迁为宗,马迁录黄帝以来至麒趾,谓之《史记》,班固而下始以代号命其书,虽然,彼土自虞唐夏商周之盛,莫不皆易姓革命,况其下此者乎。各冠以国号以亦殊别,不得不然,惟我天朝开辟以来,一姓相承,天日之嗣,传之不穷,修史事纪矣,必日本云乎哉……夫四海之内,天皇所照临,莫非日域,修书作史命以日本,岂对异邦人而称之乎,何其拘拘是也。”[10]4高桥广备认为一姓相承的日本不同于易姓革命的中国,论赞随意评判历代君主、朝臣的是非,有失体统,主张削除论赞。“独吾天朝百王一姓,方今之世,虽至尊垂拱,委政关东,然君臣之名分严乎不乱,四海之内,莫不皆奉正朔,上世虽远,均为今之祖宗。”[10]14-15藤田幽谷、高桥广备等史臣强调日本天皇是“天日之嗣、传之不穷”,自古不遭受易姓革命、万世一系,这实际上是强调了神国日本的优越性。

内容上,《大日本史》作《神祇志》,开宗明义:“谨按开辟之初,三神作造化之首,二灵微群品之祖。皇统与天地共始,而所谓八十万神皆本乎一祖。或亮天功,或治地事,上下同力,以辅赞皇业。国土之所以修哩,物类之所以蕃育,人民之所以安息,莫不皆赖其功”。认为日本“膺天之正统”,将“万世一统之业”同象征皇室的神器结合起来,“夫神器之传自夫祖,昭昭乎犹日星在天。威灵显赫,万古如一。宝祚以之无穷,国体以之尊严。此其为神物也大矣”[5]卷244,《志第一·神祇一》。使抽象的神国意识同具体的器物联系在一起,使皇统有了载体。

在“神国观念”的影响下,《大日本史》的编者认为“神授皇统”是整个日本民族产生、发展的根本动力,故不承认上古时期日本遣使中国的事实,竭力消除日本历史早期发展过程中的中国影响,只承认中国秦汉时期的渡来人归化日本:“其国自隋以前,秦汉之裔,虽有归化者,而未闻有通使者;而彼史纪我风土风俗,虚实相半,至如载朝贡封爵等事,则古今所无”[5]卷242,《列传第一百六十九·诸蕃十一·隋》。认为日本遣使中国,“自推古帝朝始矣,自后使聘往来,史不绝书,此不可以不录也”[5]卷242,《列传第一百六十九·诸蕃十一·隋》。同时在本纪中,多次针对中国史书关于上古时期日本遣使中国的记载加以批驳。认为《后汉书·光武纪》中“中元二年,东夷倭奴国主遣使奉献”[11]84的记载,结合《后汉书·倭传》中“建武中元二年,倭奴国奉贡朝贺,使人自称大夫,倭国之极南界也。光武赐以印绶”[11]2821的记载可知此事为“边邑私通,非朝廷所命”[5]卷2,《本纪第二·垂仁天皇》。针对《日本书纪》引用中国正史关于日本遣使中国的记载(详见表3):

表3 《日本书纪·神功皇后纪》中中国史料引用表

仅以一句“我史策所不载,故不取”[5]卷3,《本纪第三·应神天皇》,而加以否定。

四

综上,《大日本史》中的“日本中心主义”具有以下三个特点:一、以日本为“中国”,构建以日本为中心的、等级制的国际体系;二、“对内以皇室为中心,对外以日本为中心”,将中国置于《诸蕃传》;三、强化“神国”意识,强调“神授皇统”是整个日本民族产生、发展的根本动力,竭力消除日本历史早期发展过程中的中国影响。《大日本史》中所体现的这种“日本中心主义”,作为华夷观转化下日本民族意识萌发的重要表现,在当时对于提高日本民族的自信心、增强凝聚力有着重要作用。

但是,它的局限性和负面影响也十分明显。所构建的以日本为中心的国际体系为日后的 “大东亚共荣圈”思想埋下了伏笔;朝鲜半岛曾隶属于日本的“历史记忆”为日本吞并朝鲜提供了历史依据;与中国争夺代表“国际正统”地位的“中华”名分思想,决定了当日本终于拥有足以打败中国的政治制度、经济实力、军事优势和价值优越感时,日本必然发动侵华战争;“万世一系”的“神国观”造就了近代日本的“国体”观念。这也是战时《大日本史》能够作为日本政府、军部宣扬“国体”“皇道”的工具的原因之一。

[1]周一良.《大日本史》之史学(代序)[M]//[日]德川光圀.日本史记(第一册).合肥:安徽人民出版社,2013.

[2][日]坂本太郎.日本的修史与史学[M].沈仁安,林铁森译.北京:北京大学出版社,1991.

[3]周斌.日本汉文纪传体史书综论[J].史学史研究,2009(3).

[4]瞿亮.日本近世的修史与史学[D].天津:南开大学,2012.

[5][日]源光圀修,源纲条校,源治保重校.大日本史[M].东京:吉川弘文馆,明治四十四年(1911).

[6]瞿亮.江户时代日本史学中的早期民族主义[J].外国问题研究,2011(3).

[7]韩东育.朱舜水在日活动新考[J].历史研究,2008(3).

[8][日]德川光圀.西山随笔[M]//水户义公全集(中).东京:角川书店,昭和四十五年(1970).

[9][汉]司马迁撰,[宋]裴骃集解,[唐]司马贞索隐,张守节正义.史记[M].北京:中华书局,2013.

[10][日]冈崎正忠.修史复古纪略[M]//义公三百年纪念会.大日本史后附及其索引.东京:大日本雄辩会,昭和六年(1931).

[11][宋]范晔撰,[唐]李贤等注.后汉书[M].北京:中华书局,1965.

[12][日]舍人亲王等.日本书纪[C]//国史大系(第一卷)东京:日本经济杂志社,明治三十年(1897).

(责任编辑:徐星华)

On"Japan Center Doctrine"in Dai Nihonshi

CHEN Jun-da

(College of Humanities,Jilin University,Changchun Jilin 130012,China)

By analyzing Dai Nihonshi,this research holds that"the Japan center doctrine"reflects in three perspectives.Firstly,it reflects in constructing the hierarchically international system centered on Japan. Secondly,it reflects in placing China in Zhu Fan Biography.Thirdly,it reflects in strengthening the sense of"the theocratic state"and eliminating the influence exerted by China in the period of the early Japan history.All above these lead to the fact that Dai Nihonshi is the tool for the Japanese government and military to propagate the ideas of"the state system"and"the Tenno's Doctrine".

Dai Nihonshi;the Japan center doctrine;China;Zhu fan

K313.36;K313.4

A

1008—7974(2015)01—0107—05

2014-10-10

陈俊达,江苏徐州人,硕士研究生。