广东猪禽规模养殖的格局分析

2015-08-06陈逊志王日强

陈逊志++王日强

摘 要:在工业化、信息化、城镇化快速发展的背景下,畜产品等重要农产品不断增长的需求与资源环境有限承载力之间的矛盾日益尖锐,摸清生猪和家禽规模养殖的格局,优化区域布局和品种结构,对走好农业现代化道路具有重要的指导意义。文章通过对2013年广东省猪禽规模户(企业)数量和养殖水平进行格局分析,勾勒出目前猪禽生产的分布特点,进而为广东畜牧业可持续发展提供参考。

关键词:规模;猪禽;格局

中图分类号:F326.3 文献标志码:A 文章编号:1008-2697(2015)03-0046-06

一、研究背景、数据和方法

广东作为全国15个畜禽主产省之一,2013年肉猪出栏3744.79万头,排在四川、湖南、河南、山东、湖北之后,位居全国第六位;家禽出栏10.4亿只,位居全国第二位。广东畜牧经济快速发展的同时,一方面生产格局发生了重大改变。由只有国营、集体的畜牧业体制转向以国有、集体养殖场为龙头,农户规模饲养为主体,专业户、联合体、股份制等多种经济成份并存的畜牧业生产新格局[1]。据统计,2013年全省畜牧业类省级重点农业龙头企业119家,占大农业总数26%,与上一年比增加了39家;全国畜禽标准化示范场168家,比上一年增加16家(其中生猪11家);年出栏生猪500头以上的养殖场达1.4万家[2];另一方面生产总量进入到以追求质量效益、提高经济整体素质和可持续发展为主要特征的稳定增长阶段[2]。但地区畜牧发展差距也日益显著,生猪和家禽规模养殖向粤西和粤北集中的趋势凸显。近年来,广东畜禽区域发展格局差异受到高度关注,如何妥善解决畜禽区域发展差异,实现畜牧业可持续发展是当前广东畜牧业生产面临的重大课题之一。基于此,对广东畜禽区域格局差异的研究具有重大的现实意义。本文以主要畜禽监测调查中的规模养殖农户和企业为研究对象。根据规模养殖含义及标准(猪存栏550头及以上,禽存栏20000只及以上),以2013年主要畜禽监测调查的分市数据和2013年广东统计年鉴分市数据为研究数据。先描述性分析规模户、企业的数量分布特点,然后对分市猪禽规模户、企业的出栏量采用密度比例、区位商[3]等静态方法和指标来分析目前广东猪禽规模养殖的格局特点。

二、广东猪禽规模养殖的格局分析

使用SPSS软件对分市的生猪、家禽规模户和企业数量进行描述性分析[4],并使用Z标准化得分统计量来反映全省规模户、企业数量的结构特点。Z标准化得分统计量的含义是某一数据与其平均数的距离以标准差为单位的测量值,大于零的数值表示该市的规模户数量比平均值要多,小于零的值表示该市的规模户数量比平均值少,如广州市的家禽标准化得分是2.11121,即表示该市家禽规模户数量比平均值要高2个标准差。对这个统计量进行排序,可以比较直观地反映了各市的规模化水平。

(一)规模养殖区域分布特点

1.规模养殖户

特点一:生猪规模户分市结构分布很不均衡,主要集中在粤西、粤北的6个市,生猪规模户数高于全省平均值的从高到低依次是茂名、肇庆、湛江、清远、江门和韶关;家禽规模户分布相对均衡,主要集中在粤西和珠三角地区的8个市,家禽规模户数高于全省平均值的依次是江门、广州、茂名、佛山、云浮、肇庆、清远和湛江(见表1)。

特点二:生猪规模户数最少的市只有1户,最多的市有775户,20个市平均有220.6户,标准差是240.313,结构很不均衡,生猪数据的偏度是1.329,峰度为0.524。家禽规模户最少的市也只有1户,最多的市有215户,21个市平均有58.67户,标准差是59.839,结构相对均衡,家禽数据的偏度是1.310,峰度为1.391。

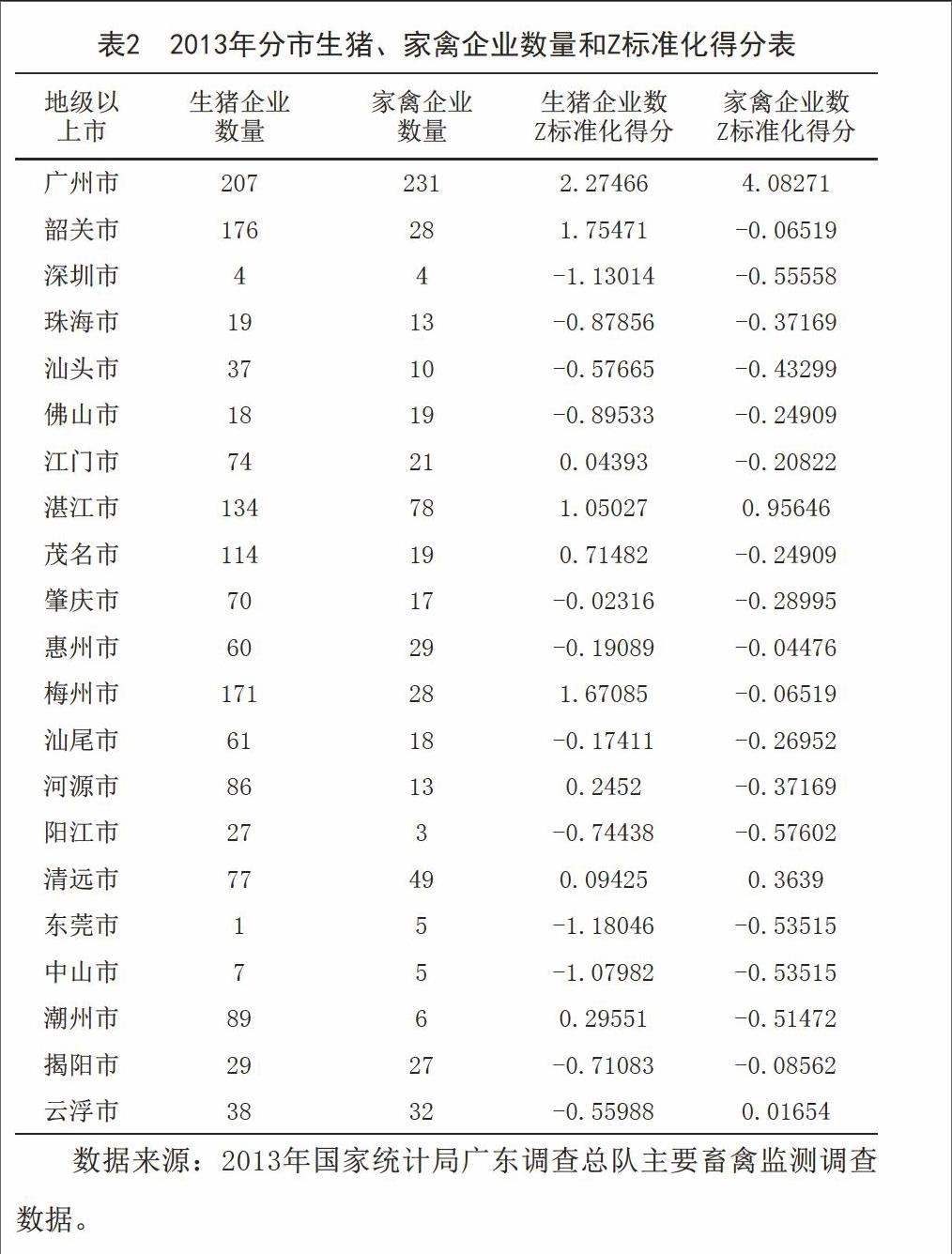

2.养殖企业

特点一:生猪企业分市结构分布较为均衡,分布在9个市,生猪企业数量高于全省平均值的依次是广州、韶关、梅州、湛江、茂名、潮州、河源、清远和江门;家禽企业分布则较为集中,分布在4个市,家禽企业高于全省平均值的只有广州、湛江、清远和云浮(见表2)。

特点二:生猪企业数量最少的市只有1个,最多的市有207个,21个市平均有71.38个,标准差是59.622,生猪数据的偏度是0.912,峰度为0.036。家禽企业最少的市只有3个,最多的市有231个,21个市平均有31.19个,标准差是48.940,家禽数据的偏度是3.752,峰度为15.351,分布更为不均。

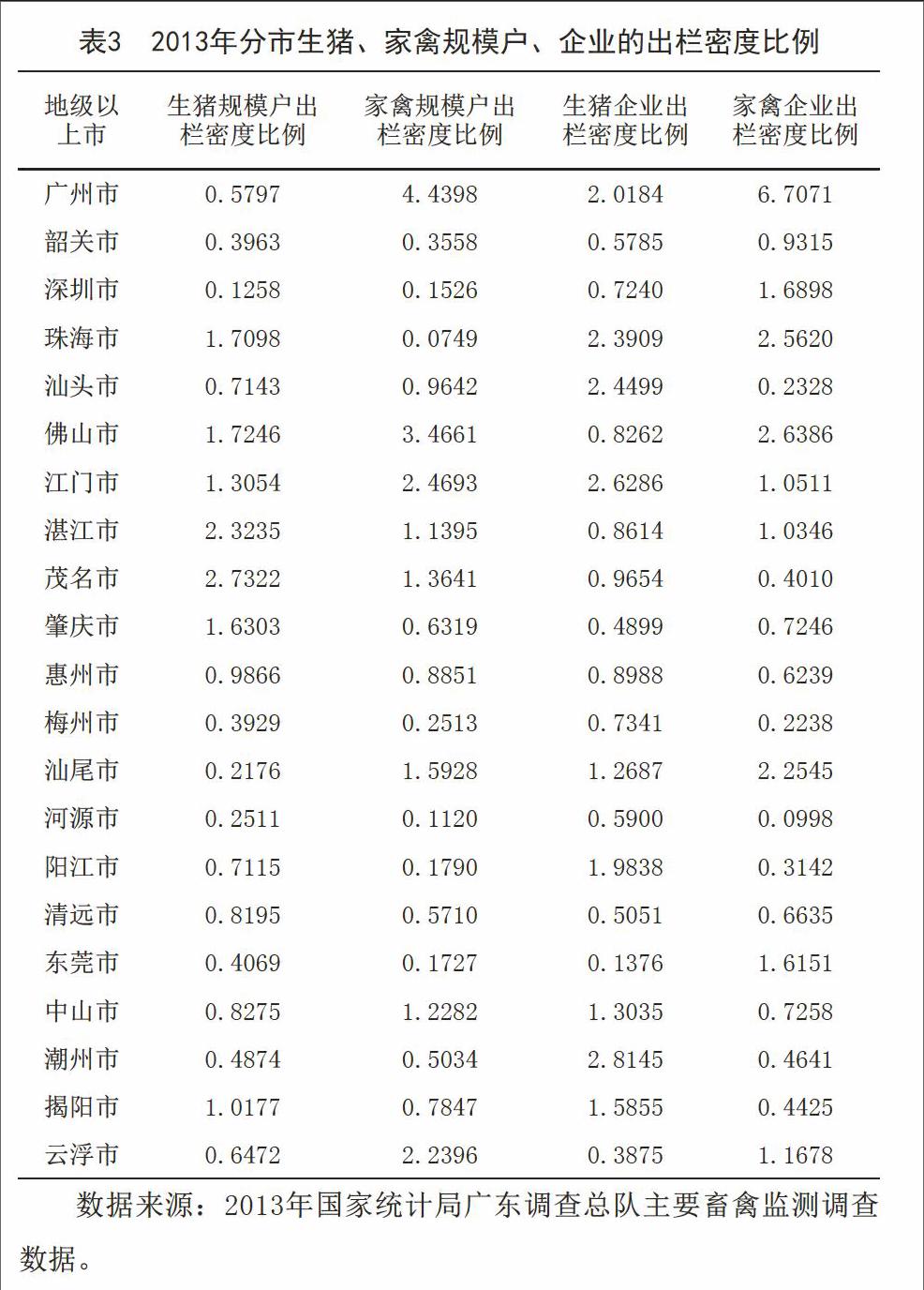

(二)产出水平的格局特点

为了反映各市猪禽规模养殖的土地产出水平,根据密度比例指标[3]构造出畜牧出栏密度比例指标,其定义为各市某品种出栏量密度(出栏量与土地面积之比)和全省某品种出栏量密度平均值之比。现分别计算各市猪、禽规模户、企业出栏量密度与广东猪、禽规模户、企业出栏量密度平均值之比,反映各市产出水平与全省平均水平的差异。分市生猪、家禽规模户、企业的出栏密度比例表如下(见表3)。

注:密度比例指标取值以1为标准,区域的密度比例越接近1,说明该区域某品种产出水平与全省平均水平差距越小;区域的密度比例越大于1,说明该区域某品种产出水平高于平均水平;反之,则低于平均水平。

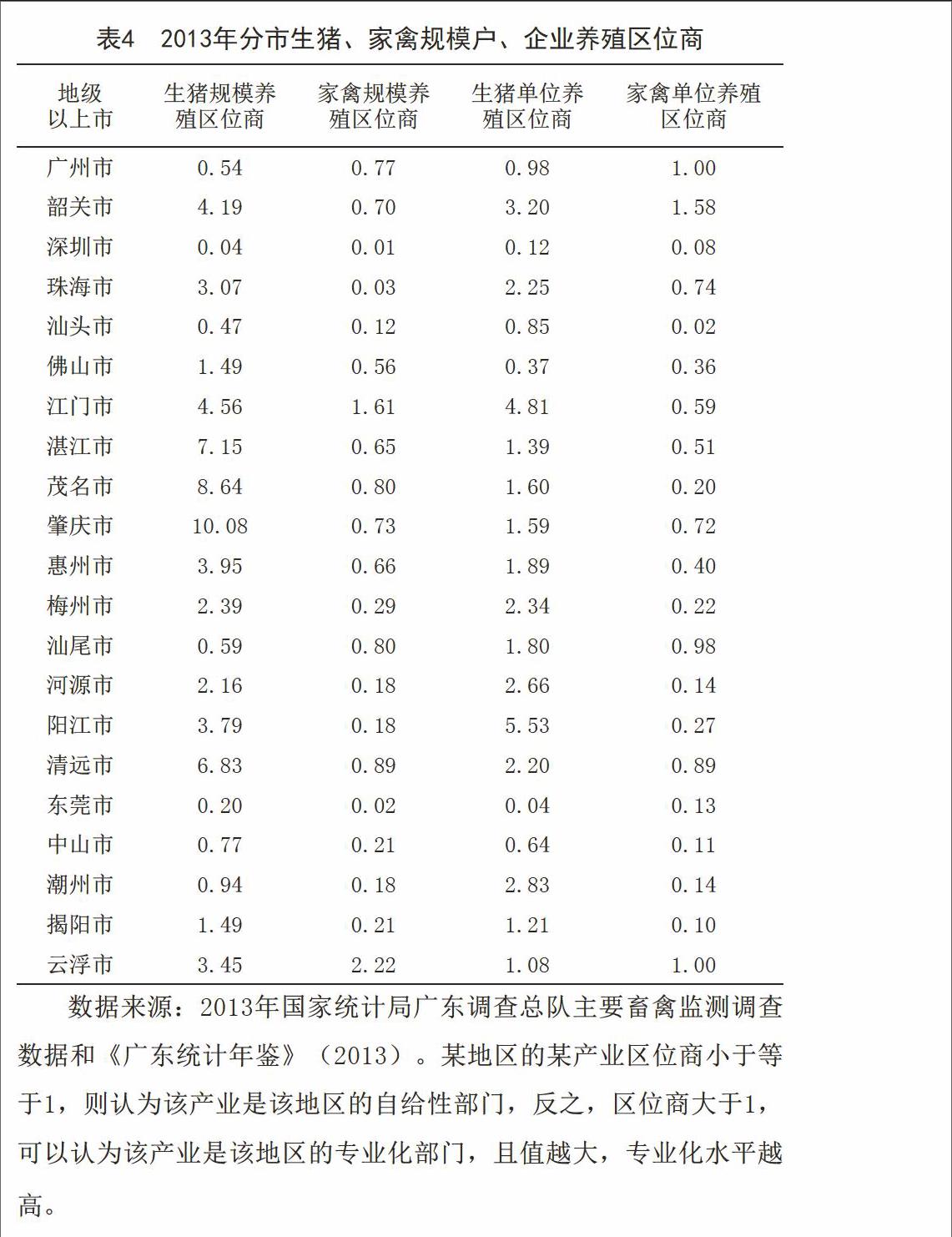

(三)专业化水平的格局特点

区位商是指一个地区某种产业或产品生产在全国(全省)的产业或产品生产中所占的比重与该地区某项指标(产品、产业、人口等)占全国(全省)该项指标比重之比。它是建立在区域比较优势理论基础上,由哈盖特首先提出并运用于区域分析中。它可以反映一个地区的某产品生产的专业化水平,可用来衡量某产业在一个地区的规模聚集程度及其在高一层次区域中的集聚规模优势程度[3]。

依据区位商的一般定义,本文构造出生猪、家禽规模户和生猪、家禽企业的养殖区位商。比如,分市生猪规模养殖区位商=(某市生猪规模出栏量占全省生猪规模出栏量之比)/(该市常住人口占全省常住人口之比),其它品种类推。21个地级以上市的生猪、家禽规模户、企业养殖的区位商计算结果如下(见表4)。

数据来源:2013年国家统计局广东调查总队主要畜禽监测调查数据和《广东统计年鉴》(2013)。某地区的某产业区位商小于等于1,则认为该产业是该地区的自给性部门,反之,区位商大于1,可以认为该产业是该地区的专业化部门,且值越大,专业化水平越高。

接下来,通过比较各市的差异来反映广东规模养殖猪禽的专业化水平格局。广东生猪规模户养殖仍处自给性的市有广州、深圳、汕头、汕尾、东莞、中山、潮州,其它市的生猪规模户养殖已成为专业化部门;家禽规模养殖成为专业化部门的市只有云浮和江门;生猪企业养殖仍处自给性的市有广州、深圳、汕头、佛山、东莞、中山;家禽企业养殖达到专业化的市只有韶关。考虑广东畜牧业“公司+农户”的养殖模式较为普遍,我们需要将企业和规模户结合起来看才能更加全面反映当地整体规模养殖水平的高低。生猪企业和规模户的区位商同时大于1的市有韶关、珠海、江门、湛江、茂名、肇庆、惠州、梅州、河源、阳江、清远、揭阳、云浮13个市,占全省三分之二,发展最好的是肇庆。家禽企业和规模户的区位商同时大于1的没有,两者之和大于2的有韶关、江门和云浮,其中发展最好的是云浮。这说明广东生猪规模养殖的专业化水平普遍较高,家禽规模养殖的专业化水平普遍较低。

三、猪禽规模养殖格局的成因分析

为了进一步分析猪禽规模养殖目前格局的形成原因,我们使用地理联系率这个指标。地理联系率定义为:G=100-0.5∑|Si- Pi|,式中,Si为i地区第1要素(如生猪规模户出栏量)占全省的百分比;Pi为i地区第2要素(如常住人口数)占全省的百分比。地理联系率高,说明省内两要素分布比较一致,即经济的空间集中度低,反之则说明地理分布差异大,经济的空间集中度较高[5]。地理联系率可在一定程度上反映人口与工农业总产值、国民收入与人口、农业就业人数与农业产值的地理联系情况。

(一)人口密度因素

根据2013年调查数据和广东统计年鉴数据测算,各市生猪、家禽规模户出栏和生猪、家禽单位出栏与常住人口的地理联系率依次是:55.62%、65.18%和68.28%、63.23%。地理联系率都不高,说明它们与常住人口之间的地理分布差异较大,生猪、家禽规模户、单位的空间集中度较高且和人口分布较多的地方互斥。人口密度大市深圳、东莞、汕头、佛山、广州、中山等猪禽养殖规模都不大(见表5)。

(二)产值因素

各市生猪、家禽规模户出栏和生猪、家禽单位出栏与牧业产值的地理联系率依次是:78.21%、74.42%和72.75%、64.03%。地理联系率总体较高,说明它们与牧业产值之间的地理分布差异较小,也就是说生猪、家禽规模户和企业的地理分布一定程度上受到牧业产值的地理分布影响。从地理联系率这个指标,可以说明目前猪禽规模养殖的格局形成与牧业占当地国内生产总值的比重有关,即和区域产业政策及结构有关。云浮、梅州、茂名、肇庆、清远、阳江、湛江和河源的牧业占当地国内生产总值的比重最大,珠三角地区的比重比较小,这与当地畜牧业生产水平相吻合(见表6)。

(三)政策因素

一是大力推进标准化规模养殖发展。根据畜牧部门的划分标准,广东生猪规模养殖比例82%,肉鸡规模养殖比例79%[6]。二是实施畜禽良种工程。广东省获得国家畜禽新品种配套系24个,现有国家和省畜禽遗传资源保护名录的品种9个和17个,原种和祖代种畜禽场85家,国家生猪核心育种场7家[6]。三是多种繁育体系的建立,大大提高了良种覆盖面。先后制订了《广东省猪的营养需要量》、《肉鸡营养需要量》、《种鸡和蛋鸡营养需要量》标准等[2]。四是进一步优化畜牧业产业结构。制订了《广东草地畜牧业发展规划》,积极争取政策扶持并组织实施,以推动草地畜牧业发展[6]。五是各地积极培育畜牧产业化组织,较早实践畜牧产业化经营,按照资源和市场需求情况,实行区域养殖,建立区域支柱产业,通过大力发展“龙头”企业,采取“市场牵龙头—龙头带基地—基地连农户”的发展模式,朝着专业化生产基地和产供销、牧工技贸一体化方向发展[2]。

四、未来广东畜牧业生产区域发展趋势

未来广东畜牧业如何发展呢?笔者通过将区位商和密度比例相结合,同时考虑专业化水平和土地产出水平来划分区域发展类型。将区位商大于1且密度比例大于1的地区定义为优势控制区(标记为2),即该畜牧品种发展达到专业化但可能超出土地产出能力的区域;区位商小于1且密度比例大于1的地区定义为劣势控制区(标记为4),即该畜牧品种发展没达到专业化但可能超出土地产出能力;区位商大于1且密度比例小于1的地区定义为优势发展区(标记为1),即该畜牧品种发展达到专业化且有土地产出潜力;区位商小于1且密度比例小于1的地区定义为劣势发展区(标记为3),即该畜牧品种发展没达到专业化但有土地产出潜力。按上述区域发展标记编制生猪、家禽规模户、企业的区域发展类型表如下(见表7)。

数据来源:2013年国家统计局广东调查总队主要畜禽监测调查数据。1表示优势发展区域,2表示优势控制区域,3表示劣势发展区域,4表示劣势控制区域。

各地可以参考上表中标记的1-4类发展区域制定本地的发展侧重点,但因为区域发展类型表只是根据猪禽规模养殖出栏量、土地面积、人口数量三个因素绘制的,有其局限性,在现实制定发展政策中要注意考虑规模以下的猪禽养殖量分布、地形、水源、气候等实际情况,通过生产结构调整,发挥各地的资源优势、区域优势和产业优势,坚持“区域经济特色化,特色经济规模化、规模经济产业化”,稳定生猪和家禽数量 ,使畜牧业结构实现协调发展,并满足社会不断增长需求[7]。

五、广东规模养殖猪禽的存在问题

虽然广东规模化、产业化经营发展取得了一定的成效,生猪、家禽的经营水平也在不断提高,但各市的猪禽规模养殖还不均衡。随着市场经济的发展和畜产品买方市场的形成,进一步加快规模化、产业化的进程依然面临很多难题。

一是银行融资难,资金投入不足严重制约规模养殖发展。一方面,当前金融信贷门槛高、程序多、额度小、用款周期短等问题一直未得到很好解决;另一方面,受多种因素影响,规模养殖建设成本、生产成本明显增加,行情好时规模养殖户扩大再生产的意愿虽然强烈却苦于资金不足而不能实现,行情差时就更缺少资金投入再生产。

二是随着养殖规模扩大,环保压力逐渐增强,畜牧业用地批准愈发困难。规模养殖是畜牧业发展的主要力量,决定了养殖业整体水平,建设规模养殖场,必须有一定的土地基础。引进大型畜产品生产加工项目,也需要土地作支撑。但在实际工作中,环保等问题造成土地需求问题难于解决,新建、扩建养殖项目十分困难。

三是疫病防控难度大,持续困扰畜牧业发展。从疾病角度看,当前养殖环境不容乐观,表现为老病未除、新病不断、混合感染或继发感染严重。近两年,H7N9流感疫病造成广东家禽市场销量骤减,出售价格暴跌,家禽出栏数量大幅减少,库存积压严重,种禽种苗滞销,养殖户积极性严重受挫。

六、关于稳定猪禽养殖规模格局的建议

(一)建立畜牧业保险和借贷信用制度,增强行业融资能力,促进畜牧业生产的稳定。畜牧业养殖之所以融资难,一是行业风险较高,二是资金周转期长,三是借贷人信用难审核。为了稳定市场行情和人民的生活,防范行业风险,可以充分发挥保险的风险保障、融资增信、损失补偿等功能,让养殖户有底气有能力从亏损中走出来。全省应建立借贷信用登记制度,根据借贷人的信用,给予不同的信用额度、贷款期和利率。行情不好的时候可以分期偿还利息,适当延长贷款期或增加再贷款额度。

(二)制定规模养殖用地注册办法,合理规划养殖区域,完善环保和产销的监管措施。畜牧和环保部门对不同环保要求的区域采取分类管理措施,对达到一定规模需要环保部门审批的养殖企业或农户采用规模养殖用地注册管理办法。产业政策应以长远稳定发展为主,注意疏通引导,对不符合环保要求的养殖企业应要求限期整改,否则逐年减少。同时因地制宜,划定适宜养殖区域,保障当地规模畜禽养殖的合理需要,尽可能地减轻规模畜禽养殖对环境的负面影响,实现良性的生态循环。规模养殖的具体区域规划需要从下面几个方面考虑:一是区域人口密度和规模户、单位个数、规模的协调;二是区域人均食品消费量、消费支出水平和规模户、单位出栏量的匹配;三是区域规模化生产水平和牧业中间消耗、人均地区生产总值、人工的关系;四是区域自然环境、产业政策等因素的影响。

(三)通过入股方式实现畜牧业服务、生产、加工、销售的一体化,共同承担利益与风险,提高广东畜牧业的整体竞争力。畜牧业作为农林牧渔业中的一个产业部门,相对于其他部门而言,其投入产出率较高(2013年牧业投入产出率为54.6%、农业为30.2%、林业为25.5%、渔业为40.2%),但农民在市场竞争中却处于不利地位,难于分享到市场交易利益,加工增值和销售环节的利润流归了贸易部门。而在每一次农产品的价格波动过程中,特别是疫情爆发的时候,首当其冲的最大受害者总是农民。可以通过强化政府在畜牧业产业化过程中的 “引导、支持、规划保护、协调”等宏观调控手段[8]来发展规模化、产业化经营,提高畜牧业的规模效益,延长产业链条,使畜牧业的产前、产中和产后环节连接成完整的产业链条,并通过入股分摊产业链利益和风险的方式,实行服务、生产、加工、销售一体化经营,进行专业化、社会化大生产,发挥组织协同和产业协同效应,从而提高畜产品的科技含量,大大提高畜牧业的比较利益,增强广东畜牧业的市场竞争力。

参考文献:

[1]罗建民.发展中的广东畜牧业[J].南方农村,1998(6):24-27.

[2]广东农村统计年鉴编辑委员会.广东农村统计年鉴——

2014[Z].北京:中国统计出版社,2014:277-279.

[3]邱东.国民经济统计学[M].北京:高等教育出版社,2011:

289-290.

[4]张文彤,钟云飞.IBM SPSS数据分析与挖掘实战案例精粹[M].

北京:清华大学出版社,2013.

[5]侯景新,尹卫红.区域经济分析方法[M].北京:商务印书馆,

2004:291-292.

[6]广东省统计局,国家统计局广东调查总队.广东统计年鉴——

2014[Z].北京:中国统计出版社,2014.

[7]柳谷春.荆州市畜牧业生产结构现状分析及调整对策研

究[D].荆州:长江大学,2012.

[8]刘红斌.广东畜牧业产业化问题刍议[J].企业经济,2003(9):

92-95.

(责任编辑:石大立)