谢飞:读懂父亲,晚了四十年

2015-08-06小康罗屿

文|《小康》记者 罗屿

责编 罗屿 LuoYu@chxk.com.cn

摄影/薛涛

谢飞常常自问,真的了解父亲么?作为“延安五老”之一谢觉哉的儿子,他和父亲年龄差了整整五十八岁。自他记事起,父亲就是一个须发皆白的老人。

1971年6月,当谢飞兴冲冲从保定白洋淀农村干校返回北京准备结婚时,碰上的却是父亲的去世与葬礼。在那时候“横扫一切陋习”的“革命气氛”下,谢飞的家人在北京医院太平间为父亲搞了一个简单的遗体告别仪式。正在医院养病、同为“延安五老”之一的董必武,在儿子搀扶下赶来见老友最后一面。董老手书的挽联,谢飞至今记忆犹新:“长征老战士,文革病诗人。”

“老一辈无产阶级革命家”、“中国法制奠基人”,曾任中华人民共和国内务部部长、最高法院院长、政协副主席等职——这是外界予以谢觉哉的评述。作为儿子,1942年出生于硝烟弥漫的延安、乳名“延河”的谢飞,长久以来似乎从未真正且具体地了解过父亲。“他健在的时候,我们兄弟姐妹七人还多是学龄儿童、少年或青年;父亲暮年又逢"文化大革命",我虽已大学毕业、留校任教,但运动频频,上山下乡,我在他身边的时光少得可怜。”改革开放后,被称为中国第四代导演领军人物的谢飞忙于教书、拍戏,开创事业,同样忽略了了解熟悉又“陌生”的父亲。

直到自己迈入晚年,生活节奏逐渐放缓的谢飞开始静下心,“读”自己的父亲——他读同为老红军的母亲王定国在三十年前的1982年组织人编写、出版的《谢觉哉传》、《谢觉哉文集》;读父亲留下的大量日记、书信,在父亲用毛笔书写的蝇头小楷里、在一张张发黄变脆的纸张中,他第一次对父亲的生活情感,有了实实在在的体会。

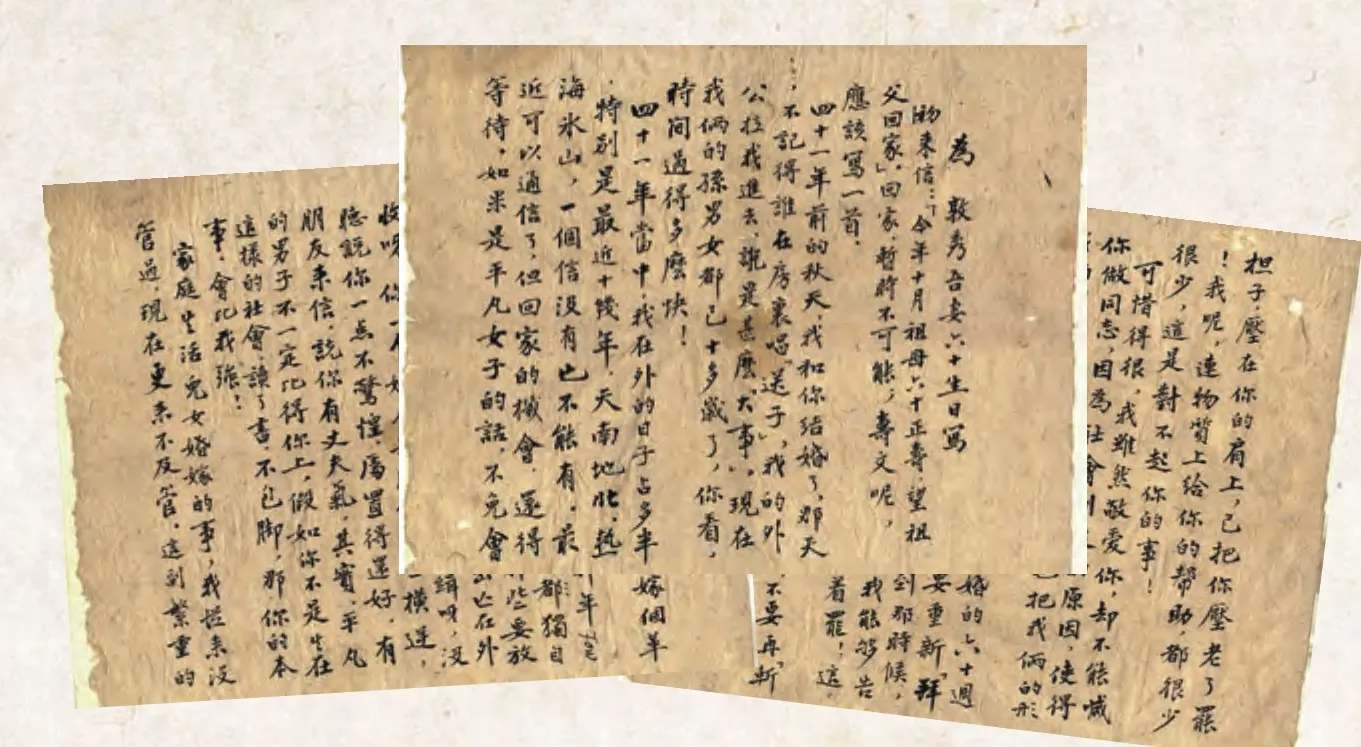

两年前,谢飞着手整理父亲日记、信件,从中选出与家人、友人的115封通信编辑成书,《谢觉哉家书》已于近日出版。

谢飞说,真正读懂父亲的足迹与悲欢,自己晚了四十年。

简介

谢觉哉(1884—1971),字焕南,别号觉哉,亦作觉斋。 “延安五老”之一,著名的法学家和教育家、人民司法制度的奠基者。1884年出生,湖南宁乡人。1925年加入中国共产党。1933年,他在中央苏区任内务部长时,主持和参加起草了中国红色革命政权最早的《劳动法》、《土地法》等法令和条例。1934年参加长征后,历任陕甘宁边区内务部部长、参议会副议长等职,制定与推行了《选举条例》《、宪法草案》等法令。新中国成立后,历任内务部部长、最高人民法院院长等职。曾出版著述《不惑集》《、谢觉哉杂文选》《、一得书》《、学语集锦》等;20世纪80年代整理出版《谢觉哉日记》、《谢觉哉文集《》谢觉哉诗集》等。

简介

谢飞,谢觉哉之子,1942年出生于延安。1965年毕业于北京电影学院导演系。后留校任教,先后任副院长、教授,并担任中国电影家协会副主席。导演电影作品包括《我们的田野》、《湘女萧萧》、《本命年》、《香魂女》、《黑骏马》、《益西卓玛》等,多次荣获国内外电影大奖。

“我虽然敬爱你,却不能喊你做同志”

1984年拍摄电影《湘女萧萧》时,谢飞第一次回到父亲故居——宁乡沙田乡堆资村的南馥冲。在那里,他第一次看到父亲第一位夫人的照片,知道了她的名字——何敦秀。

谢觉哉与何敦秀的结合,是旧中国农村典型的传统婚姻。何敦秀出身中医世家,其父中过举人,做过清朝官员,家教敦厚,幼时读过三年私塾。那时,谢觉哉曾在何家附近一个书院读书,与何敦秀堂弟是同窗好友,多次受邀去何家玩,被何父看中,安排与其女见面,在两人默许下,双方家庭结下姻缘。结婚时谢觉哉15岁,何夫人比他长近5岁。

谢觉哉与何敦秀共同生活21年,育有四男三女。受进步思想影响,曾为前清秀才的谢觉哉自觉走上革命道路,1919年他参加五四运动,1920年36岁的他应何叔衡之邀离家赴长沙任《湖南通俗报》主编,该报揭露政治黑暗,批评错误思想和社会陋习,文字犀利辛辣,但因“宣传过激主义”的罪名于1921年6月25日被迫停刊。同年,谢觉哉在毛泽东等人介绍下加入新民学会,1925年加入中国共产党,从此开始了半个世纪的长沙、洪湖、上海、江西苏区、长征、延安、解放等各个时期的长期离别家乡的革命生涯。

然而,远离故土的谢觉哉并没有忘记妻儿,《谢觉哉家书》中收录了他自1919年至1963年写给宁乡家人的二十二封书信。

谢飞正是在1984年回乡时,第一次看到父亲写给何夫人的信,它们被复印贴在墙上。

敦秀:

你上回写的信,喊我做夫君大人,这次写的信,喊我做焕南老兄。大人两个人,我实在不敢当。民国时代,官场中已没有大人的称呼了,家庭中,也不作兴喊爷娘做大人了。就是老兄二字,也不妥当……因为你的年纪,本比我大几岁,你以后写信,如果摆姐姐架子不出,你就写个“夫君”和“焕南”二字就要得。

这是1921年4月谢觉哉写给妻子的一封信,同每对感情笃深的夫妻一样,谢觉哉在信中向妻子“汇报”着生活起居:我在这里每天的事也不少,早晨六点多钟起来,洗面呀,操八段锦呀,屙屎呀,差不多要点多钟。八点钟的时候吃早饭,吃饭之后,就要做报,要到十一点钟才完工。再看几十分钟的报,就吃中饭。吃中午饭之后,或者要到学校里去上课,我在修业学校教了几点钟书。或者在屋里看书,或者同朋友扯淡,或者看外面来的信,或者自己写信,下午算是闲一点……

《谢觉哉家书》

1939年9月8日致何敦秀

除了表达对妻子的思念,1920年代,谢觉哉在家书中还会反复提及对子女亲人前程的考虑,比如:“廉伯(注:谢觉哉和何敦秀的长子)说不愿在家,要学我一样,还真好笑。我这种人,在家里没有得用,所以跑到外面混混,其实没有一点趣味,抛离妻子,好像一种机械……况且廉伯本是个宜于务农的人,不要替他打错了盘算……子谷(注:谢觉哉与何敦秀二儿子)下半年升学,暂时不能替他预算前程。琼英(注:谢觉哉与何敦秀大女儿)、佩玉(注:谢觉哉同父异母妹妹)再读下子,将来还是在乡里做个裁缝或织袜司务,书读得好一点,或者当个把小学教员……

除对子女晚辈的教诲,谢觉哉对家人的关注,还体现于生活细微之处。1921年4月,看到各地饥荒,他嘱家人“家中的谷总要留点”,“怕不免有逃荒的到我地方来”,“预备应急”。1922年前后,听闻家中收成不好,他告知家里“继母的猪即可杀去一只,我的猪也即可杀去一只。剩下的那一只,也不要喂米……我再限你们每家至多只准喂二只鸭,喂一只鸡……猪同鸡的消耗很多,一定要实行,并要写信告示我。”

1927年,谢觉哉因 “马日事变”遭通缉,离开湖南长沙,自此先后流转到上海、中央苏区、延安。其间,因国共对峙,家书无法寄送,谢觉哉与家人断绝音讯十年。直到1937年国共联合抗战,谢觉哉被派往兰州,任党中央驻兰州办事处代表,才与家人恢复通信。

相隔十年,谢觉哉给妻子写的第一封信是一首诗。“音书久断绝,生死不可踪。累汝苦思念,暮暮复晨晨。累汝御强暴,一夕或数惊。累汝家计重,荆棘苦支撑。遥知鬓发改,不复旧时容。我行山川异,南北又西东……别离何足惜,贵不负初衷……”

自此封信后,谢觉哉与家乡亲人的通信再无中断。

1939年,谢觉哉接到孙子学初来信“今年十月祖母六十正寿,望祖父回家”。谢觉哉回信:回家暂时不可能,寿文应该写一封。他用工整的蝇头小楷写了满满四张大纸,“四十一年前的秋天,我和你结婚了,那天,不记得谁在房里唱‘送子’,我的外公拉我进去,说是什么‘大事’……有朋友来信,说你有丈夫气,其实,平凡的男子不一定比得你上,假如你不是生在这样的社会,读了书,不包脚,那你的本事,会比我强……可惜得很,我虽然敬爱你,却不能喊你做同志,因为社会制度的原因,使得我俩的精神隔离开了,因而也把我俩的形体隔离开了……再过一十九年即是我俩结婚的六十周年纪念,老话叫‘重谐花烛’,要重新拜堂行礼。那时候,也许不要到那时候,革命已经成功,国安家泰,我能够告老还乡,重温夫妻旧梦。等着罢,这不是空想,而是可能达到的。”

谢觉哉在信中不忘嘱咐妻子“从满六十岁那天起,不要再‘斩猪草’、‘提猪食’,少管些事,安静过日子,心里放宽广些,吃得好一点,包你活得更长久。”

在谢飞看来,之所以能够将父亲的诸多家书整理成书,有赖于何夫人对父亲家信的珍视与保护。据谢觉哉与何敦秀四子谢放长女谢延仁回忆,每次收到爷爷家信,奶奶何敦秀总会将它们一层一层包好,放在阁楼干燥处。天气晴好时,奶奶会拿出那些被层层包裹的家书,晾晒、防虫。

何敦秀离世后,这些家书交由谢放保管。之后,这些家书又转交谢觉哉与王定国的儿子谢飞及兄长谢飘。

“王定国同志,感谢你对谢胡子照顾得这么好”

就在谢觉哉与何夫人保持通信的同时,1937年,离家十余年的谢觉哉,在遥远的西北,被“组织安排”与24岁的王定国结婚。

组织说服王定国的理由有两点:谢老年纪大,需要人照顾;谢老做统战工作,需要有人以夫人身份从旁协助。

谢飞说,母亲年老后曾跟身边的工作人员讲,自己当时有过犹豫。“她在四方面军有个相好叫张静波,是她参加革命的引路人,直到查清张静波已在红军西征战斗中英勇牺牲,母亲才同意了婚姻。”

在谢飞看来,与有些人不承认、不理、不见的做法不同,父亲始终问候与帮助湖南家人的生活,并对何夫人讲“你永远是我的夫人”。

1951年9月7日,父亲给何敦秀写了最后一封亲笔信,表示:我的意见,你不来北京为好。理由如下:第一,我们离开了二十多年,我在外又有了家。你如来,很不好处置,要发生纠纷。现是新世界,和旧世界不一样。你我都是上七十的人了,经不起烦恼,对我不好,对你也不好。

50年代末,八十岁高龄的何敦秀被儿子谢放接到北京居住,据谢延仁回忆,谢觉哉带王定国去看望。“一开始没有上楼,让生活秘书把钱送上去。奶奶有些生气,走到晾台,把钱扔了下去。”

谢觉哉于是带王定国上楼,此后,二人多次请何敦秀来家里,也多次去看望,并送生活费。何敦秀有一次说:“王定国同志,感谢你对谢胡子照顾得这么好。”1967年,八十八岁的何敦秀去世,王定国亲自帮助料理后事。

在谢飞看来,自己父母虽然“先结婚、后恋爱”,但两人同样情谊深厚。

在《谢觉哉家书》中收入了一封“特别”的家书——1956年6月18日王定国第一次提笔给谢觉哉写信时,后者在信上做的文字修改。“……我的感冒(谢改‘冒’的笔画)已好一点,现有半个月时间,吃药也不(谢改‘不’字的笔画)行,就是全身都痛。余(谢改‘余’字笔画)人都好。谢七七有点不听话,每天把小龙打得哭。(谢左侧批:打小龙不对,责令改正)。”

这封信,可看作谢觉哉与王定国教与学的有趣例证。结婚前,王定国并不识字。婚后,谢觉哉有次让她帮忙拿《西北日报》,拿了三次都没拿对,她难堪地向丈夫坦承自己不认字。谢觉哉听后恍然,说:“不用怕,我教你。” 此后,在他们相伴的三十四年中,王定国不仅脱了盲,还跟着谢觉哉学写诗词、练书法,晚年成为有名的书画社会活动家。

1963年1月,王定国五十大寿,谢觉哉写诗赠与妻子:“暑往寒来五十年,鬓华犹衬腊花鲜。几经桑海人犹健,俯视风云我亦仙。后乐先忧斯世事,朝锄暮饲此中天。三女五男皆似玉,纷纷舞彩在庭前。”

20世纪50年代,谢觉哉与王定国。

“生活在‘一夫一妻’、‘先恋爱、后结婚’时代的现代人,往往不理解或喜欢嘲弄、调侃旧时代人们‘多妻、多婚’的婚姻情况,而不去了解我们的父辈,以至人类社会很长时期存在的历史与社会背景。”谢飞说,仔细阅读父亲半个世纪中与两位夫人的通信,他具体地感知了百年来中国人生活形式与制度的复杂存在与变迁,更感受到中国人几千年的“相敬如宾、珍惜亲情”的美好民族传统。同时也可看出参与制定新中国《婚姻法》的父亲,理智、平和地处理了在新社会“一夫一妻”婚姻制度下的家庭关系。

“你们说我做大官,我官好比周老倌”

既是家信,养育儿孙成了谢觉哉信中主要内容。进入1950年,谢觉哉在写给湖南的信中多次表示,子孙辈要安心农村生产,过好“土改关”,做一个自食其力的劳动者。

1949年谢觉哉出任中央人民政府内务部部长的消息传到偏僻家乡,正值青壮年的湖南的儿女们,纷纷希望在北京“做大官”的父亲给予他们“照顾”,走出农村,到城里工作。1950年1月21日在给长子廉伯和次子子谷的信中,谢觉哉写道:

你们会说我这个官是“焦官”(注:湖南方言,指不挣钱的官)。是的,“官”而不“焦”,天下大乱;“官”而“焦”了,转乱为安。

家乡土改完成,谢觉哉在信中对子女讲:“从去年到今年的来信中,你们从未提过如何生产,只是叫苦、困难、要帮助”,“如果你们不改变,那是你们的事,有农会及乡政府督促你们,不要再写信给我了”,同时表示“只有有志气,能自立的人,才有资格请人家帮助,人家也会乐意帮助你,同时你也可以帮助人。”

“世界上没有不费力气可以做好的便宜事”

对于北京家中这些学龄子女,谢觉哉在信中多是谈学习与品德教育。他抓紧一切可以写信的机会,如去外地开会考察时便和子女通信,事无巨细地关心教导成长中的儿女。比如,他会在信中和孩子们谈“吃苦”——“苦与不苦是比较出来的。同样的物质条件,某一地区或一时代的人以为苦,而另外一时代或地区的人却以为甜。”当孩子们来信说“妈妈够累了”,他会回信“能认识这一点是进步,但应更进一步,怎样使你妈妈不这样累”。当他看到谢飞在学校要求下种了蓖麻子却疏于照顾时,他会写“做事,不只是人家要我做才做,而是人家没要我做也争着去做。这样,才做得有趣味,也就会有收获”。当他听谢飘说自己演讲“两三句腹内就空了”后,写信告诉儿子“世界上没有不费力气可以做好的便宜事。你们的病就在这里。写字不肯费力气,作文、写信、记笔记不肯费力气”。此后,他在信中告诫幼时“绝顶顽皮绝顶娇”的谢飘,“就是你的见地比别人高明一点,但总还有不足之处,应该向人请教——对高于自己的人请教,也要对不如自己的人请教……说服人要‘和风细雨’,要表示谦虚。”当看到谢飘来信字写得过小,谢觉哉剪下认不出的字,寄给儿子,要求改正。因为在他看来,“会说会写,是做任何事情的工具”。

在谢飞看来,父亲是一个很好的教育家。对待他们,从不会生硬说教,而会从小事着眼,生发开来。

1963年,临近谢觉哉80大寿,彼时为中华人民共和国最高法院院长的他从扬州考察回京,看到子女们集体贺寿的册子非常开心,同时也表示“尤其值得赞许的是大的小的都以同样的纸写文章……人无论做什么,都要有组织,要能够服从组织或为组织中的倡导者,要戒骄戒躁,克服不能团结人的毛病。”

除了写信,谢觉哉还会利用周末为北京的子女集体上课:让王定国讲述童养媳经历,忆苦思甜;请小楷书法家樊淑真来家教孩子写毛笔字。

另外,当谢觉哉发现孩子们学完书法后没有收拾妥当,便又写信贴到墙上,表示毛笔要用清水洗,洗完插到笔帽里,不洗,毛笔就坏了。如此细节,他都会捕捉不放过。

“替人民当管家婆,颇不容易,但当好了,又很有趣味”

除了与家人的通信,《谢觉哉家书》还收入他与家乡干部及友人的不少信件。

1954年,谢觉哉主动给比自己年小三四十岁的宁乡县县长写信,表示希望了解故乡建设的情况,并叮嘱“莫误会我是向你要报告”,“我说的是自由通信。”在信中,谢觉哉甚至要家乡干部告诉乡亲:“谢觉哉愿意和人通信。”“不管是工作人员或非工作人员,他们有所见,有意见,有疑问,都可随时提出商量。我虽眼花事忙,只要字写得大一些(四号字大)不潦草,我一定亲自阅看,必要的时候还可以写复信”。

确如信中所说,自此谢觉哉开始与故乡几位县领导持续几年通信,直到1963年他因病无法提笔为止。信中,他和家乡干部讨论养猪、稻田养鱼、林木保护、豆腐店、中小学的劳动教育……

1957年、1960年、1961年谢觉哉三次回到湖南,却只有两次去到家乡南馥冲老家。后来他许多信里都提到这个经历:去年正月我到宁乡看了许多好东西,值得称赞的,但也有的看不顺眼。为什么我只在南馥冲站了两个钟头就跑了,因为逼得我不能不跑。连夜由谭家湾修一条到我屋门走汽车的路,这是为什么?堆子山的木桥没有了,不修(听见细屋背嘴的桥也没有了),却赶修一条过汽车的桥——涨水就要被冲去。屋子里站几个穿白衣的招待员,不知道在哪里学来的……到流沙河(注:宁乡地名)主要是看鱼,有人吹得厉害,后来我对张县长说:“乘舟归去看蔬鱼”,不是看这样的鱼,这是摆样子的,应对参观者的……

此后,针对家乡亲人及干部的浮夸接待以及森林遭砍伐等问题,谢觉哉多次写信,表示“修车路,不是对我的尊敬,而是对我的不尊敬,使人民看了,要说我谢胡子是个官,是个架子很大的官,这是浮夸风的反映。”“我两次回乡,都不很称意。我还想回乡一次,不过有三个条件:第一,不要派一些人包围我,要让我行动自由;第二,要农村容易买到猪肉;第三,要看到到处都是幼林。”

除了批评,对待家乡的青年干部,谢觉哉更多是希望他们“吃一堑长一智”,“人,总是由犯错误进到不犯或少犯错误的”。“为什么深入群众而又脱离群众,深入实际而又脱离实际,毛病在哪里?你自己必须也可以找出答案。”在谢觉哉看来,要注意两个字,一是听,二是想。“虚心听取各方的群众的意见,然后想他们是否说了真心话,为什么说这样话。”在信中,谢觉哉不忘叮嘱干部“要知道这几年听假话说假话惯了,一时间不会全断绝……上面爱听假话,下面就讲假话,这是一个规律。你们曾经爱听假话,现在是不是群众敢向你们讲真话?除非你们已向群众做过多次检讨,群众认为你们是自己人了,他才敢把真话向你们说。” “替人民当管家婆,颇不容易,但当好了,又很有趣味”。

近日,中宣部、中组部将《谢觉哉家书》列入推荐党员干部学习书目。在谢飞看来,父亲的这些书信,显示的是老一辈做人做事的清廉正派的风范,值得体味。

家书之后,谢飞表示仍会继续整理父亲的日记。谢觉哉从14岁记日记,坚持七十多年,即使1963年中风后仍坚持用左手书写,留下大量珍贵史料。如在1921年6月29日的日记中,谢觉哉写道:“午后六时,叔衡往上海,偕行者润之,赴全国○○○○○之招。”儿子谢飘曾问父亲5个圈的含义,父亲说是“共产主义者”,讲的是长沙共产主义小组的代表毛泽东、何叔衡动身赴上海参加中国共产党第一次全国代表大会。如今,谢觉哉日记成为记录当年历史的唯一物证。

《谢觉哉家书》出版后,在当当、亚马逊等网站销量很好,在读者中亦颇受好评,谢飞在各地参与多场分享会。在他看来,整理父亲的书信日记是一种责任。“每一个人都应该搞清楚自己的祖辈、父辈是怎么回事,因为人类的历史、中国文化的历史就是由一个个家庭组成。”

虽然从小就被称作“高干子弟”,但谢飞兄弟姐妹,无人求官、无人经商。如今重读父亲当年写给他们的“思想上‘看过去,看别人’、‘对人宽,对己刻’;生活中‘要自己动手’、‘爱惜东西’”的文字,谢飞感慨儿女的淡泊与父亲的教诲密切相关。

在《谢觉哉家书》封底,谢飞特别选印谢觉哉当年写给家乡亲人的一封信,信中赋诗:你们说我做大官,我官好比周老倌(家乡一老农)。起得早来眠得晚,能多做事即心安。