基于动态聚类分析法的佛山市土地利用分区研究

2015-07-31杨再贵

杨再贵

摘要:本文以佛山市为例,采用动态聚类分析法,构建佛山市土地利用分区等级体系,确定佛山市土地利用分区结果,将佛山市分为以下四个土地利用综合区:东南部城市建设区、中西部产业集中建设区、西北部农业适度建设区、土地利用禁止建设区,在得出分区结果后,针对各分区土地利用特点给出相应的土地利用建议。

关键词:动态聚类分析法;土地利用分区;佛山市

引言

土地利用分区,作为土地利用规划的重要内容,对于合理利用土地资源和合理确定土地利用结构具有非常重大的意义[2]。在我国的土地利用总体规划实践中,土地利用分区方法可以分为传统方法与数学方法两大类。传统方法包括定性分析法、统计分类法、过程分析法等。最常用的数学方法包括聚类分析、判别分析、系统评价层次分析等。

笔者在本研究中以佛山市为例,采用定量+定性的方法进行土地利用分区,以定性分析为基础,选取相关指标,采用动态聚类分析方法进行分区,并结合佛山市各区域土地利用现状情况、合理开发和利用潜力以及环境承载能力等因素,分析得出土地利用综合分区,并为该区域的土地利用方向提供合理的建议。

1 研究区概况

1.1 佛山市概况

佛山市位于中国南部沿海,广东省中南部,地处珠江三角洲腹地,佛山与广州共同组成繁荣的广佛都市圈。土地总面积3797.72平方公里。全境介于北纬2°38′-3°34′,东经112°22′-113°23′之间。市辖五个行政区(禅城区、南海区、顺德区、三水区和高明区),下设12个街道办事处、21个镇。2013年底,年末全市常住人口729.57万人。地区生产总值达到7010.17亿元,人均GDP达到96086元(按常住人口计算)。

1.2 数据来源

数据来源于佛山市各镇(街)有关自然、社会经济资料和土地利用现状分析、评价资料,包括下辖各区统计年鉴、土地更新变更数据、城市总体规划等。

2 研究方法

不同的区域具有不同的土地利用特点、不同的土地利用主导方向及保护、整治措施,形成不同的土地利用类型。根据自然、社会和经济等特征,将相近的土地资源归成一类,将土地资源实行分区,从总体上优化土地资源空间布局。

动态聚类法较回归模型分析法少了片面性,同时较模糊聚类、关联度分析法更能直接清楚地反映出分区结果,本文采用动态聚类分析法对佛山市进行土地利用综合分区,完成佛山市的土地资源空间优化布局。具体流程见图1。

图1 动态聚类算法流程图

2.1确定分区指标

土地利用分区指标,主要通过2005年土地利用变更调查成果,根据佛山市地形地貌、社会发展以及土地利用现状情况,确定分区指标。在选取土地利用指标时,着重考虑以下两个方面:一是选取的分区指标具有相对独立性;二是选取的分区指标能覆盖佛山市全域。据此,选取了自然资源、社会经济、土地利用结构和土地利用强度效益指标四个方面,共有22项指标作为佛山市土地利用分区指标(见表1)。

表1 土地利用分区指标体系

2.2 利用聚类分析法进行土地利用分区

佛山市的土地利用分区以31个镇(街)和1个管理区共32个行政单位为分区单元,采用动态聚类法进行研究。主要步骤和方法如下:

2.3.1 数据标准化

由于原始数据因量纲或数量级可能不同,故需原始数据进行标准化处理。处理公式为:

式中, , 为第 个单元的第 个数据, 为单元数, 为单元进行聚类分析时指标数。

2.3.2 选择聚点

①将单元分值从小到大排序得到一单调递增数列,对之进行一阶差分:

②选择较大的△作为级间分界,并以此计算得出各级重心来作为聚点。其计算公式为:

其中 为 单元分值; 为该段的单元个数。

2.3.3 初始分类

根据以下公式计算各数据与聚点的欧氏距离,计算数据与欧氏距离差异最小的进行归类。

式中, 为欧氏距离; (第 个样本); (第 个指标); (第 组分类数据)。

2.3.4 分类修改

初始分类可能由于聚类中心初始位置的影响存在部分不合理,需要通过以下过程修改:首先定义样本因素间距离,选择聚点;然后将样本因素按最近实行归类聚点;最后核算每类重心同时作为新的聚点,如果新聚点与原聚点重合在一起,修改程序终止,否则回初始分类。

3 结果分析

3.1 土地利用分析结果

通过采用SPSS软件进行聚类分析,根据距离大小和并类顺序,可将全部单元分为三组。它们的分类指标确实存在着明显差异。因此,初步将佛山市分为以下3个土地利用综合区,如表2所示。

表2 土地利用聚类分区结果

分区名称 镇(街)名称

东南部城市建设区 禅城区祖庙街道、石湾街道、张槎街道、南庄镇;

南海区桂城街办、罗村街办,大沥镇

顺德区大良、容桂、伦教街办和乐从镇、北滘镇和陈村镇

中西、南部产业集中区 三水区西南、白坭街办;

高明区荷城街办;

南海区狮山、九江、西樵、里水、丹灶镇;

顺德区龙江、杏坛、均安、勒流镇

西北、西南部农林生态区 高明区明城镇、杨和镇、更合镇;

三水区乐平、芦苞、大塘镇、迳口华侨经济管理区

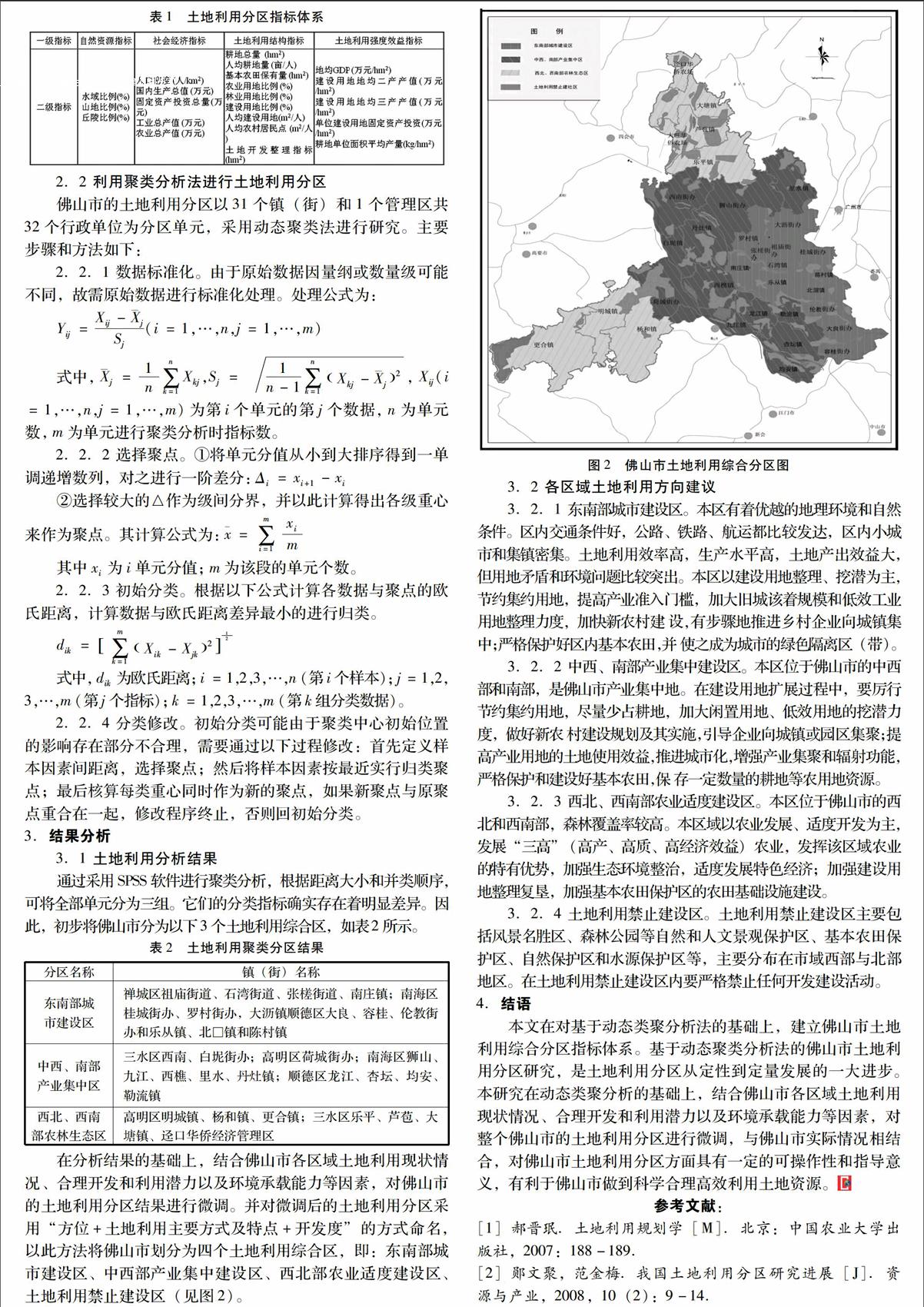

在分析结果的基础上,结合佛山市各区域土地利用现状情况、合理开发和利用潜力以及环境承载能力等因素,对佛山市的土地利用分区结果进行微调。并对微调后的土地利用分区采用“方位+土地利用主要方式及特点+开发度”的方式命名,以此方法将佛山市划分为四个土地利用综合区,即:东南部城市建设区、中西部产业集中建设区、西北部农业适度建设区、土地利用禁止建设区(见图2)。endprint

图2 佛山市土地利用综合分区图

3.2 各区域土地利用方向建议

3.2.1 东南部城市建设区

本区有着优越的地理环境和自然条件,。区内交通条件好,公路、铁路、航运都比较发达,区内小城市和集镇密集。土地利用效率高,生产水平高,土地产出效益大,但用地矛盾和环境问题比较突出。本区以建设用地整理、挖潜为主,节约集约用地,提高产业准入门槛,加大旧城该着规模和低效工业用地整理力度,加快新农村建设,有步骤地推进乡村企业向城镇集中;严格保护好区内基本农田,并使之成为城市的绿色隔离区(带)。

3.2.2 中西、南部产业集中建设区

本区位于佛山市的中西部和南部,是佛山市产业集中地。在建设用地扩展过程中,要厉行节约集约用地,尽量少占耕地,加大闲置用地、低效用地的挖潜力度,做好新农村建设规划及其实施,引导企业向城镇或园区集聚;提高产业用地的土地使用效益,推进城市化,增强产业集聚和辐射功能,严格保护和建设好基本农田,保存一定数量的耕地等农用地资源。

3.2.3 西北、西南部农业适度建设区

本区位于佛山市的西北和西南部,森林覆盖率较高。本区域以农业发展、适度开发为主,发展“三高”(高产、高质、高经济效益)农业,发挥该区域农业的特有优势,加强生态环境整治,适度发展特色经济;加强建设用地整理复垦,加强基本农田保护区的农田基础设施建设。

3.2.4 土地利用禁止建设区

土地利用禁止建设区主要包括风景名胜区、森林公园等自然和人文景观保护区、基本农田保护区、自然保护区和水源保护区等,主要分布在市域西部与北部地区。在土地利用禁止建设区内要严格禁止任何开发建设活动。

4 结语

本文在对基于动态类聚分析法的基础上,建立佛山市土地利用综合分区指标体系。基于动态聚类分析法的佛山市土地利用分区研究,是土地利用分区从定性到定量发展的一大进步。本研究在动态类聚分析的基础上,结合佛山市各区域土地利用现状情况、合理开发和利用潜力以及环境承载能力等因素,对整个佛山市的土地利用分区进行微调,与佛山市实际情况相结合,对佛山市土地利用分区方面具有一定的可操作性和指导意义,有利于佛山市做到科学合理高效利用土地资源。

参考文献

[1] 郝晋珉.土地利用规划学[M].北京:中国农业大学出版社,2007:188-189.

[2] 郧文聚,范金梅.我国土地利用分区研究进展[J].资源与产业,2008,10(2):9-14.endprint