城镇化转型期历史城镇空间与文化的协同发展*

2015-07-31李和平LIHepingXIAOJing

李和平 肖 竞 LI Heping, XIAO Jing

城镇化转型期历史城镇空间与文化的协同发展*

李和平 肖 竞 LI Heping, XIAO Jing

文章从城镇化转型期我国历史城镇空间与职能转变的现实问题分析入手,通过对历史城镇文化内因的解析,提出基于城镇文化动因的保护思路,并分别从人居文化与生活性空间、职能文化与功能性空间、历史文化与遗址性空间、精神文化与人文性空间的保护与继承四方面分别论述了具体的保护策略,以期完善我国既有的历史城镇保护方法体系。

新型城镇化;历史城镇;文化;空间;协同发展

0 引 言

在改革开放30年的进程中,我国各地的城镇化进程取得了长足的进展。在这一过程中,各地历史城镇原有的空间、职能、规模、格局以及内部的社会人文结构也都发生着巨大的转变。但为经济发展服务与最终落脚于物质空间的传统历史城镇保护更新方法却逐渐偏离了历史城镇的文化主脉,使许多历史城镇以及城镇中的历史街区逐渐走上了商业化、绅士化的道路。这种以非城镇文化传承为核心的保护思路必然存在发展的隐患,造成近年来各地屡见不鲜的“保护性破坏”问题。因此,在当前传统城镇化向新型城镇化转型的阶段,如何应对城市化进程带来的机遇与挑战是摆在所有传统历史城镇面前的共同问题,也是我国新型城镇化建设背景下遗产保护等相关领域所需要面对和解决的主要议题。本文试图以历史城镇“空间—文化”的协同发展的视角讨论城镇化转型期我国历史城镇的保护与发展。

1 城镇化转型期历史城镇保护的问题反思与观念变革

我国既有的历史城镇保护方法主要建立在将历史城镇作为遗产对象予以冻结保存的传统观念认知的基础之上。总体而言,其仍停留在物质空间规划论与对象静态保护的层面,忽略了对历史城镇空间与文化动态发展现实情况的深入理解[1]。然而,在新型城镇化的背景下,历史城镇空间与职能的变革,使传统保护方法在保护实践中逐渐变得与现实情况不相符合,进而不断引发次生矛盾。因此,在新型城镇化背景下,我国历史城镇的保护,首先需要在保护观念层面上进行变革。本节将结合传统城镇化时期历史城镇保护方法的问题辨析,提出新型城镇化背景下历史城镇保护发展的新思路。

1.1 传统城镇化时期我国历史城镇保护问题反思

如前文所析,伴随着大规模的城镇化建设,历史城镇的空间与职能发生着深刻的变革,在这一过程中,传统的单纯保护或片面的发展方式都无法适用于更新变化过程中历史城镇空间与文化的保护需求,进而产生大量现实矛盾[2]。一方面,建立在传统文物保护基础之上的遗产保护理论过于注重对历史城镇中的遗产物质空间资源的“冻结保存”,而将历史城镇的保护与现代发展置入了二元对立的局面,导致城镇空间与职能文化的僵固;另一方面,在“经济搭台、文化唱戏”,以商业、旅游开发为先导的历史城镇更新过程中,为迎合市场需求的商业化开发又对历史城镇原住居民社会、生活关系产生巨大冲击,导致历史城镇原住民社会结构的瓦解与文化的异化。两相结合,在传统城镇化进程中,我国历史城镇的完整历史建成环境逐渐被蚕食,呈现出非连续性的分布特征,并在现代城市空间中呈现出边缘化、碎片化与孤岛化的趋势[3](图1)。由此可见,传统理论背景下“被动防御”式的保护方法已经难以适应我国当前城镇化发展背景下历史城镇的保护与更新要求。因此,笔者认为必须从更为宏观的视角去重新审视历史城镇物质环境保护与文化内涵发展间的相互关系。

1.2 新型城镇化下历史城镇以文化为导向的保护思路

在我国城镇化发展的转型期,党中央国务院提出了新型城镇化转型发展的战略方向。与传统的城镇化相比,新型城镇化更强调城市发展方式的转变,强调文化发展在社会经济发展中的价值引领作用,强调城镇的空间产业转型升级与社会文化发展的同步,强调对地域“乡愁”与文化的保护和传承[4]。由此可见,我国由传统城镇化向新型城镇转型的过渡期,对于历史城镇而言,如何结合城镇自身的区位条件、遗存情况与文化职能历史,以网络、协调、整合的视角对城镇中大量具有历史文化价值的建成环境进行保护与利用,将城镇的空间遗产保存与历史文脉延续结合起来,是新型城镇化背景下历史城镇保护发展的重要方向。

图1 重庆主城都市区范围内碎片分布的历史城镇、街区Fig.1 historic towns and blocks distributed fragmentally in major districts of Chongqing

“文化”不是历史城镇中形而上的非物质遗产要素,而是推动历史城镇发展的根本动力[5]。民国大思想家梁漱溟先生曾经说过:“文化乃人类生活的样法。”[6]无独有偶,法国18世纪著名的启蒙思想家伏尔泰也曾在其著作中提到:“文化是社会生活中物质与精神要素的统一。它持续向前发展,使人与社会不断完善。”[7]由此可见,文化是一种人类社会发展前行的范例、模式和样本,它对于城市和社会而言,绝不仅仅是过去的成就,而更是未来的指引与参照。在历史城镇空间文脉保护与传承的问题上,必须明确城镇中文化与空间之间的相互关系与作用机制,将城镇的文化城镇空间发展与形态塑造所应遵循的线索进行研究,使其真正发挥作为历史城镇动力机制的作用和效用。

2 历史城镇的文化内因构成

文化本身是一个非常宽泛而复杂的概念。根据文化人类学的观点,“人类为求生存发展,结成一定社会关系,进行种种有社会意义的创造活动,这些活动方式、活动过程及其成果的整合,就是文化。”[8]从广义上来讲,文化所涉及的范畴是纷繁复杂的,它既包括知识、信仰、艺术等与智力、审美相关的内容,又包括与道德、法律、风俗等与社会关系相关的内容。因此,文化学界关于文化类型的划分至今仍是莫衷一是、尚无定论。具体而言,在历史城镇中,作为城镇发展内因的“文化”是特定族群在与自然、社会以及自己三者间长期相互作用的过程中发展出来的相关生活关系、职能关系与信仰关系的总和,可分别从人居、职能、历史、精神文化4方面进行梳理①。

2.1 人居文化

人居文化是历史城镇人工与自然环境和谐共生共存的物质状态的精神内核,是地域先民在山川地理、气候条件等自然因素的综合作用以及长期与自然和谐相处的过程中逐渐形成的一种文化特质。它由我国古代“象天法地”唯物哲学思想脱胎而来,具体体现于聚居传统、山水情怀两方面。

2.1.1 聚居传统

聚居传统为历史城镇(尤其山地历史城镇)先民在复杂的地理条件与有限的环境条件影响下所形成并一直延续至今的聚族簇居的居住习惯,它是传统历史城镇中具有典型性的地域建筑簇群的文化内核,反映了城镇居民中的宗族血脉关联。

2.1.2 山水情怀

山水情怀则为历史城镇中居民在独特的山水环境与长期置身其中的生活体验中所形成的寄情山水的深厚情结与“仁者乐山,智者乐水”的观念。此外,它也会通过“对山水神灵的精神崇拜、比德山水的自我塑造以及寄情山水的艺术创作”[9]得到展现。

2.2 职能文化

职能文化是与历史城镇职能相关的文化内因。它集中反映了城镇与其职能属性在漫长发展过程中不断积淀的精神产物与社会关系,同时也是城镇资源禀赋、区位条件以及相关职能特征的体现。在产业、商贸以及军政等具有明确职能属性的历史城镇中,职能文化是城镇最突出和典型的文化类型,具体而言,包括城镇的职能属性以及与职能相关的技术两方面。

2.2.1 职能属性

职能属性是城镇在长期发展过程中,在与历史及其周边城镇的相对关系中对自身的定位,是职能文化的首要反映。具体包括产业、商贸、军事、政治等各种职能性质,这些职能属性不但主导着城镇的空间形态,还与其社会建构与风俗传承之间有着密切的联系,并且与城镇的职能技术、职能关系以及相关的职能历史都有着相互的影响。

2.2.2 职能技术

职能技术是职能城镇中古代先民在相应的社会化职能活动过程中所形成的器物使用、农猎、匠作等方面的职能技艺与各种职能性的技术发明与方法手段。

2.3 历史文化

历史文化是历史城镇在形成与发展的过程中所形成的一种具有历时性特征的文化特质[10]。它与城镇见证或经历过的历史事件与历史人物的事迹相关。在这一过程中,历史事件与人物会赋予城镇相关的历史内涵。

2.3.1 历史事件

历史事件是城镇发展时间长河中的一些重要事件。这些事件不但赋予了城镇相关的历史文化内涵,还在城镇中留下一些重要的遗址与纪念性建构筑物、相关礼俗仪式,甚至在某种程度上决定着城镇的发展方向与轨迹。

2.3.2 历史人物

历史人物则为城镇历史上,推动或主导历史事件发展的包括与工商业、军事、政治、文化等相关的关键人物。他们与历史事件密切相关,并在城镇中留下大量其活动过的遗址、遗迹(如名人故居、墓址、牌坊等)。

2.4 精神文化

最后,精神文化在历史城镇的价值内涵系统中位于隐秘而又难于把握的最里层。它主要反映人与自身的关系,即人的内心世界。但精神文化“并不是一般的愿望、风尚、情感,而是一种凝练为信仰的思想理念体系。”[8]5。它受到前述人居文化、职能文化与历史文化等文化因子的共同影响,是城镇先民的愿望、风尚、情感与信仰凝练而成的一种思想观念体系,也是地域唯物自然观、传统文化观与相关宗教信仰思想叠合的产物,体现于城镇居民的道德情操与价值信仰两方面。

2.4.1 道德情操

道德情操是人们在社会行为中的道德准则与态度。它是地域性社会组织建构的精神纽带。在我国传统基层社会中,“敦孝悌以重人伦,笃宗族以昭雍睦”的社会约俗与“仁、义、礼、智、信”主导的伦理价值观是道德情操的主要表现[11]。在物质层面,主要以各种昭显孝悌人伦的宗族祠堂、牌坊作为具体的空间投射。

2.4.2 价值信仰

价值信仰是人们在宗教等超自然因素影响下向内思考而形成的一种精神遗产。在我国各地历史城镇中,价值信仰通常表现为儒、释、道三大思想价值体系以及伊斯兰教、基督教或相关职能性行业崇拜等,不同的精神信仰体系,对城镇的社会、经济与物质空间发展的影响大相径庭。

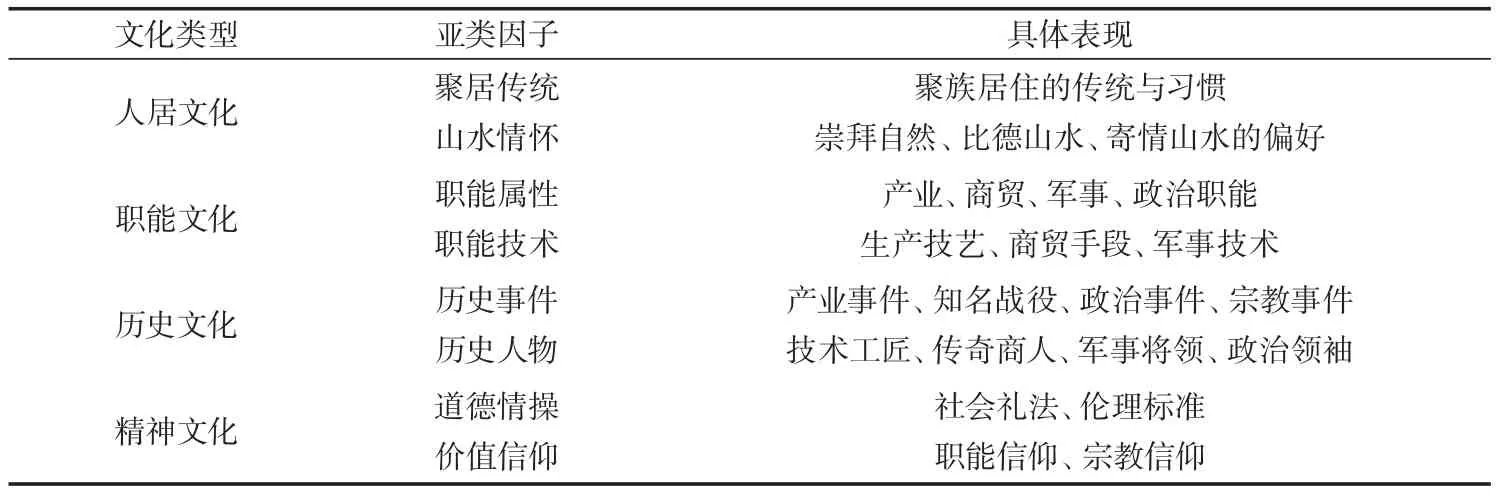

综上所述,历史城镇的发展与其物质空间形态受到其文化内因的影响。根据不同文化因素对城镇影响程度与作用方面的不同,本文将其具体分为了人居文化、职能文化、历史文化、精神文化四种基本类型。此四种文化因素是支配历史城镇物质空间形态的内在动力,对城镇发展有着实质性的影响,具有不可忽视的重要价值,在历史城镇的保护实践中,应以文化内因为导向,注重城镇空间与文化的协调发展(表1)。

3 “空间—文化”协调的保护策略

如前文所析,历史城镇的空间形态是由其内在的文化动力机制引导形成的,并随文化的发展与变化而变化。因此,对我国历史城镇的保护与发展应突出地域文化的特征,以区别于既有的传统思维方式,保持与城镇历史文脉的高度适应性。本文从与城镇空间形态塑造相关的方面进行分析,将历史城镇中的文化类型分为人居文化、职能文化、历史文化与精神文化四大类,并尝试在城镇不同文化内涵与不同类型的空间对象(功能性空间、生活性空间、遗址性空间、人文性空间)之间建立动态的发展关联,从而建构与城镇发展文化动力相协同的遗产保护方法体系(图2)。

表1 影响历史城镇空间形态的文化内因梳理Tab.1 the carding on cultural internal causes which affect historic urban spatial form

图2 基于文化内涵协同的历史城镇保护发展策略Fig.2 protection strategies for historic towns based on cultural collaboration

3.1 人居文化与生活性空间的保护

人居文化是历史城镇中对城镇空间形态与遗产对象有着默化作用的一种文化动力机制。因此,对历史城镇的保护,应注意对城镇人居文化以及相关的遗产对象的延续,具体而言应从人居文化的继承性方面进行思考,以历史城镇中“尊重自然”、“适应自然”、“天人合一”的人居理念熏陶现代人的人居意识,促成城镇居民对人居环境的主动保护。而在相应的物质空间的保护上,则可从城镇人居环境与原住居民两方面着手。

3.1.1 人居环境空间的保护

人居环境主要指在“山水情怀”、“天人和一”等人居理念的作用下,历史城镇中先民改造、利用自然山水后形成的城镇建成环境,是历史城镇人居文化的重要空间载体。《威尼斯宪章》、《华盛顿宪章》等国际遗产保护权威宪章曾不止一次地强调了将环境纳入遗产保护对象予以整体看待并保护的思想。因此,对城镇人居文化的保护与传承,首先应保护和延续城镇的人居环境。

例如,四川雅安上里古镇即是依照古代“堪舆理论”系统规划的历史城镇。城镇的山水格局反映了其朴素的人居文化思想:场镇北枕观音山(红豆山),以之为靠;南临黄茅溪,可汲、可灌;溪南则为大片耕田,用于生产。同时场镇的人工建设区的布局也使得镇上房舍可少受潮气,利于居者健康。此外,在交通方面,场镇西有山道连通后坝、中里②;东临陇西河,便于上游丰产的竹木资源运输。从扩大空间范围来看,场镇又形成以观音山为坐,以南面“十八罗汉山”为案(屏),东面庙屏山以及其长冈为龙砂的面屏、辅枕格局。因此,将上述各空间环境要素统一纳入城镇格局的整体保护框架中,既保护了城镇的人居环境,也体现了对古镇聚居理念与山水情怀的传承[12](图3)。

3.1.2 生活性空间与原住居民的保护

另一方面,在历史城镇中,除人居环境外,与人居文化相关的典型的空间遗产对象还包括大量分布于城镇中的民居建筑生活性场所空间与在建设中生活的原住民,他们占据了城镇人工建成环境的绝大部分。此外,地域原住居民对美好生活的追求及其日常人居行为中以文娱方式丰富生活内涵的活动是历史城镇人居文化中的重要组成部分,也是形成城镇中富有人情味的风貌特征的重要促进因素。因此,在历史城镇的保护中还应注重保护原住民的利益,只有留住了在城镇中世代生活的原住民,其在与时俱进的空间环境改造过程中才能应对历史城镇民居建筑质量破损、设施陈旧、环境衰退等问题。同时,有意识地引导原住民在日常人居生活中对地域文化的创造,从而带动历史城镇中相关人居建筑的延续以及生活性场所空间的利用与美化,也有助于历史城镇的整体保护与人居文化的持续发展。事实证明,在如意大利博洛尼亚历史街区等国内外众多知名的历史城镇、街区保护更新的成功实例中,对城镇原住居民的保留是这些著名案例都取得成功的重要因素[13]。

3.2 职能文化与功能性空间的保护

职能文化是推动历史城镇发展演变的主导动力。在物质空间层面,城镇中的生产(作坊)、防御(城墙、瞭望楼)、管理(衙署)以及贸易(会馆、商铺等)型职能建筑都是城镇职能文化的投影。因此,在历史城镇的保护中,应以城镇的职能文化为核心线索组织城镇的遗产空间。具体而言,可分别从职能空间要素的保护与职能空间的更新两方面着手。

3.2.1 职能空间要素的保护

在历史城镇中,产业、商贸、军事等各种职能文化都有自身发展的轨迹,并在城镇漫长的发展过程中会遗留下相应的物质空间载体。因此,对城镇职能文化的传承,首先应考虑对上述职能空间要素的保护,有针对性地选择保护的重点。例如,在产业职能相关的城镇中,城镇应将能够充分体现城镇产业发展的选址、格局,以及以矿井、生产作坊、生产设备为代表的典型产业场所、建构筑物作为物质层面遗产保护的重点空间要素;而对于商贸型职能城镇而言,则应在物质空间层面重点保护城镇以商业贸易街市为核心的功能格局,商业街市、码头空间等重要商贸活动场所,以及商铺、商号、货栈、行帮会馆、钱庄和商贸古驿道等重要商贸文化地标;军事职能城镇则应特别注重对城镇军事地理、防御格局的保护,同时以军事衙署、城墙、瞭望塔楼以及相关军工设施等记录城镇军事战争历史的文化地标为重点空间对象;在政教文

图3 人居理念指引下上里古镇山水格局的梳理与保护Fig.3 the carding and protection of landscape pattern under the concept of human settlements in ancient town Shangli

的历史又是城镇文化不可或缺的一部分,是城镇不能抹去的记忆。为此,城镇历史文化的保护传承应专门对待,结合相关历史信息进行综合展示,同时促成对相关遗址性空间的保护。具体而言,对历史城镇历史文化的保护在空间上可落脚到对城镇相关历史遗址的甄别、评估、保存以及对城镇历史文化信息的整理与展示两方面。

3.3.1 遗址空间的甄别与保护

在传统保护规划中,对于历史城镇、历史街区的建筑遗产保护对象的筛选,通常基于传统建筑层数、空间质量、结构类型以及建造年代等因素的评定。但对于城镇而言,还有一些建筑可能在上述方面均不具备较高的保存价值,但其在历史上作为重要历史名人居住、活动或历史事件发生的场所,因而具备了特殊的历史价值。对于这些空间对象,城镇应予以重点保护,作为城镇历史文化保护的重要环节。

以《重庆市金刚碑④历史街区保护规划》为例。街区始建于清康熙年间,因抗战时期国民政府的部分党政机关、科研单位、文化机构、大专院校迁来办公而闻名。在此期间,许多专家学者、文化名流、民族实业家纷纷寓居金刚碑⑤,为古镇的历史文化增添了浓墨重彩的一笔。因此,在古镇保护建筑甄别、遴选的过程中,规划专门建立了一套以建筑历史价值为线索的评价体系,以建筑与相关历史人物、事件的关联性以及历史人物、历史事件对于历史城镇的重要程度作为评价指标,对建筑进行分析,评估其历史价值,作为“拆”与“留”的操作依据,重点甄别、保护了梁漱溟、熊十力故居等具有较高历史价值的建筑(图5)。

3.3.2 历史文化内涵的展示

图4 磁器口古镇职能文化的发展与功能更新Fig.4 the development and functional renewal of functional culture in ancient town Ciqikou

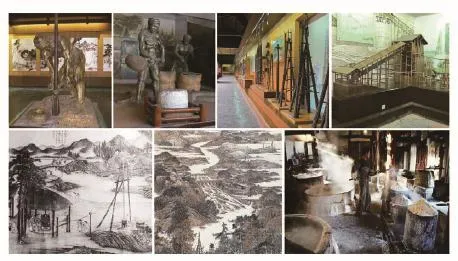

另一方面,在历史城镇中,在物质空间层面,历史城镇至今仍存留有见证城镇发展历史的各种遗址性空间遗产对象与历史建筑,对于这些传统职能已不复存在的历史性遗产对象,除空间层面的保护与维修之外,还应结合相关历史信息,在其旁侧树立标牌,对遗产对象的历史文化内涵进行必要的辅助说明。此外,许多与现代生产、生活方式脱节的传统行为方式或工艺手段也难以被现代人直接理解,其相关的空间遗产要素若无相应的图文辅助说明,则很难清晰、直接地展现内在的文化内涵。因此,对于这部份历史文化,应挖掘整理,依托相关展示技术,对具体的文化内涵进行阐述与说明。例如,在以盐业生产为主要职能的四川自贡,在原有生产职能历史逐渐故去后,采取功能置换的方式,将与其盐业历史文化相关的西秦会馆改造为展示当地盐业生产历史与传统技术的盐业历史博物馆,通过原生态展示、图文说明、仪式表达等方式将本地传统生产技艺作为展示、演绎的内容,促进了当地历史文化的弘扬,也使建筑在活化利用的过程中得到有效维护[15](图6)。

3.4 精神文化与人文性空间的保护

最后,精神文化是历史城镇中潜藏于城镇内部的一种文化动力,其对历史城镇的影响更多是以城镇中人群的行为与思想为媒介间接渗透。此外,儒家思想以及佛教、道教、基督教、伊斯兰教等各种宗教信仰在各城镇中的传播也会以不同方式与不同程度作用于城镇的空间遗产对象。因此,从精神文化的作用方式出发,对相关文化内涵的保护应依照保护与相关信仰相叠合的典型空间模式,同时结合历史城镇中的相关社会活动对承载精神文化的物质空间遗产进行活化。

图5 金刚碑历史街区基于民居建筑历史文化的综合价值评估Fig.5 the comprehensive value evaluation of Jingangbei historical block based on architectural history and culture

图6 自贡盐业历史博物馆内各种产业历史展示Fig.6 the exhibition of industrial history in Zigong Salt History Musuem

图7 不同信仰体系中典型的空间模式以及建造实例Fig.7 typical spatial patterns and build cases from different belief systems

3.4.1 信仰类遗产空间的保护

对于任何一种价值信仰体系而言,在长期关注人与宇宙间的相互关系的思辨过程中,其精神文化框架体系都会发展形成出一套独具特色的空间营造方式,并在现实世界中通过相应的信众建造形成相应的空间遗产。例如,印度教以“梵天基地之灵”为原型布局城市;中华文明礼教思想则以等级分明的“营城制度”来指导现实建设;佛教以“曼陀罗”或“坛城”为原型建造城镇、寺庙……这些典型的信仰形式都有其对应的典型物质遗迹作为印证[16](图7)。因此,对历史城镇中这些反应典型价值信仰思想原型的空间遗迹的保护以及相关建造方式的继承,是对相关文明精神文化传承与保护的首要任务。

3.4.2 礼仪类遗产空间的保护

另一方面,在人居文化、职能文化与历史文化的综合影响下,每座历史城镇都会形成自身独特的精神文化氛围。因此,对这种地域精神文化的传播及其相关人文性遗产对象的保护、继承与活化也是历史城镇保护中的重要一环。从精神文化的作用方式出发,在地区中心城镇中,传统的礼法观念以及礼教约俗作为精神文化的一部分,对社会人伦秩序的构建有积极的作用。这些文化的传承可通过传统礼俗仪式、活动的体验与城镇中相关的文化性遗产对象、特色空间相互结合。而以文化普及的方式对历史城镇中相关的价值信仰与礼仪文化内涵的传播,也会带动城镇中相关社会活动的开展,对承载精神文化的物质空间遗产的活化有着重要的帮助。例如,在川北古城阆中,川北贡院被辟为一处用以体验古代科举文化的活态博物馆。管理机构将龙门、公堂、考场辟为参观体验场所,参观者可乔装参与科举考试,感受中榜戴花或作弊受罚的过程,与相关工作人员互动[17]。通过这种礼制空间与礼制活动相结合的方式,川北贡院博物馆全面介绍、展示了我国科举制度的发展历史以及相关的礼仪规程,使人们能够亲历古代科举文化中礼制观念的内涵价值,使儒家思想“尊卑有别、行事有序”的核心价值得以传播,同时也使建筑与城镇的精神文化传统在动态的时空中获得了持续的发展(图8)。

4 结 语

图8 阆中川北贡院的活化利用与古代科举文化体验活动的结合Fig.8 the combination of civil examination culture experience activities and the activated utilization of Chuanbei Examination Hall, Langzhong

我国建立在文物古迹保护基础之上的传统遗产保护体系和理论,主要关注遗产对象的本体价值及本体保护,难以应对历史城镇发展过程中多样化的复杂问题,故而导致“被动防御”式的遗产保护方法在传统城镇化思路下的开发浪潮中“节节败退”,使城市历史建成环境保护岌岌可危。因此,在传统城镇化向新型城镇化转型的历史时刻,历史城镇的保护应被重新赋予更多文化层面的意义,它不应只是城镇中古迹遗址的修复、历史风貌的协调等局限于物质层面的内容,而更应以城镇发展的文化动因为引导,在城镇建成环境空间与地域文脉融合的状态中寻求空间与文化的统一,使城镇能够在历时性的文化动力机制影响下,沿循着既有的文化脉络,传承文化、保护遗产。为此,本文提出以文化内涵为导向的历史城镇保护方法,从历史城镇价值内涵的视角与城市整体发展角度重新审视城镇化转型期历史城镇的保护问题,以探寻历史城镇遗产保护与再生的可行性途径。

注释:

① 在文化学对人类文化系统的分类中,普遍以物质文化、行为文化、制度文化与精神文化4个层级作为标准。而在本文关于历史城镇文化系统的分析中,空间系统反映了物质文化的部分,本文在文化系统的分析中将不再作赘述。另一方面,行为文化与制度文化则主要源于城镇居民的日常生活与工作的各种行为与社会关系。因此,作为城镇发展的动力,文章将二者合并后调整为分别因生活行为与相关约俗引发的人居文化与因职能行为与相关制度引发的职能文化两部分,并共同构成与城镇发展现实相关的文化机制。另一方面,作为由于种种原因逐渐淡出现实的行为与制度文化及其相关信息,文章则将其划归为历史文化部分。最后,精神文化的划分方式仍沿用既有分类标准作为与前述文化对应的人类观念世界产物,共同组成历史城镇的整个文化内涵系统。

② 如今主要陆路通道已改迁至平行陇西河的雅上公路。

③ 古镇自明朝因嘉陵江水运兴起,逐渐成为一处水陆汇通的商贸码头。清末民国时期,磁器口已然成为重庆北部第一大镇和著名的水码头,沿岸碗厂林立,镇内商贾云集、店铺磷次栉比。极盛时期,从大码头到童家桥,沿街有商店、货栈千余家,达到“白天里千人拱手,入夜后万盏厨灯”的规模,素有“小重庆”的美喻。

④ 金刚碑座落于缙云山麓,嘉陵江畔,距北碚城区5km,两面环山,沿溪而建,因江边有巨石浸入江心而得名。

⑤ 抗战时期,以章伯钧任经理的赈济委员会利民制革厂、以航空专家钱自诚任所长的北碚滑翔机修造所、以张之江任校长的国立国术体育专科学校、以于右任为董事长的草堂国学专科学校、以孙越崎任总经理的中福公司、以吴大均为局长的国民政府统计局等先后迁往金刚碑。此外,著名哲学家、教育家梁漱溟在这里兴办了勉仁中学、勉仁书院(勉仁文学院),并完成了他的代表作《中国文化要义》。著名哲学家熊十力、历史学家周谷城、书法家谢无量、大学者吴宓、陈子展、孙伏园、汪东、顾实、罗席等众多文化名人,在实业界享有盛誉的中国石油大王孙越崎、曾任国民政府行政院长的翁文灏也曾寓居金刚碑。

[1] 赵中枢. 从文物保护到历史文化名城保护——概念的扩大与保护方法的多样化[J]. 城市规划, 2001(10): 33-36.

[2] 阮仪三. 历史文化名城保护呼唤“理性回归”[J]. 城市观察, 2011(03): 5-11.

[3] 李和平, 肖竞, 胡禹域. 碎片式历史地段与城市整体发展耦合机制研究[J]. 城市发展研究, 2014(09): 62-68.

[4] 王凯. 新型城镇化的内涵与模式思考[J].上海城市规划, 2013(06): 12-17.

[5] 曹珂, 肖竞. 文化景观视角下历史名城保护规划研究——以河北明清大名府城保护规划为例[J]. 中国园林, 2013, 29(02): 88-93.

[6] 梁漱溟. 东西文化及其哲学[M]. 上海: 上海人民出版社, 2006.

[7] Kroeber A L, Kluckhorn C. Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions[M]. New York: Kraus Reprint Co., 1952.

[8] 刘守华. 文化学通论[M]. 北京: 高等教育出版社, 1992: 15.

[9] 杨柳. 风水思想与古代山水城市营建研究[D]. 重庆: 重庆大学, 2005.

[10] 李和平, 肖竞. 我国文化景观的类型及其构成要素分析[J]. 中国园林, 2009(02): 90-94.

[11] 吴巍, 朱甜甜, 王红英. 论我国传统乡土聚落景观及其居住文化[J]. 中外建筑, 2012(09): 56-58.

[12] 肖竞, 曹珂. 文化景观视角下传统聚落风水格局解析——以四川雅安上里古镇为例[J]. 西部人居环境学刊, 2014, 29(03): 108-113.

[13] 科斯塔·乔福. 历史环境的保护与历史地段的发展[J]. 彭寒梅, 译. 国外城市规划, 1995(01): 6-9.

[14] 李和平, 严爱琼. 论山地传统聚居环境的特色与保护——以重庆磁器口传统街区为例[J]. 城市规划, 2000(08): 55-58.

[15] 程龙刚. 自贡盐文化遗产保护与利用研究[J]. 中国名城, 2011(08): 46-50.

[16] 肖竞. 基于文化景观视角的亚洲遗产分类与保护研究[J]. 建筑学报, 2011(S2): 5-11.

[17] 刘佳, 卢海林. 四川古镇发展之探讨——以阆中古城为例[J]. 四川建筑, 2007(04): 18-20.

图表来源:

图1-2、4a、5:作者绘制

图4b-c、6、8:作者拍摄

图3、7:作者整理绘制

表1:作者绘制

表2:作者整理绘制

(责任编辑:苏小亨)

The Study on Strategies for Historic Towns on the Collaborative Development of Space and Culture Based on the Background of Urbanization Transition Period

Focused on realistic problems of the spatial and functional conversion of Chinese historic towns during the new urbanization period, the article puts forward the preservation thought based on motivations of urban culture, through the analysis of internal causes of urban culture. In the four aspects of human settlement culture and living space, functional culture and functional space, historic culture and archeological site space and spiritual culture and humanity space, the article discusses specific preservation strategies concerning preservation and inheritance, hoping to enrich theories of the existing methodologies on the preservation of historic towns.

New Urbanization; Historic Towns; Culture; Space; Collaborative Development

10.13791/j.cnki.hsfwest.20150103

李和平, 肖竞. 城镇化转型期历史城镇空间与文化的协同发展[J]. 西部人居环境学刊, 2015, 30(01): 11-18.

TU984.114

B

2095-6304(2015)01-0011-08

* 国家自然科学基金资助项目(51178479)

李和平: 重庆大学建筑城规学院,山地城镇建设与新技术教育部重点实验室,教授,博士生导师,heping0701@126.com

肖 竞:重庆大学建筑城规学院,博士研究生

2015-01-16