高层高密度住区三维指标拓展研究*

2015-07-31周成斌王晓慧ZHOUChengbinWANGXiaohui

周成斌 王晓慧 ZHOU Chengbin, WANG Xiaohui

高层高密度住区三维指标拓展研究*

周成斌 王晓慧 ZHOU Chengbin, WANG Xiaohui

根据高层高密度住区公共空间立体化发展策略提出建立对应的三维指标。引入三维空地率概念,将空中开放空间以一定比例折算计入空地率以鼓励公共空间面积的增加。针对高层高密度居住区对绿化效果重视不足的问题,引入“绿视率”和“三维绿容比”指标,并为“三维绿容比”的绿量计算建立简易的计算模型以提高指标的可操作性。所提出的三维指标将原有的居住区指标由二维平面上的控制向立体化发展,为改善高层高密度住区环境提供新思路。

高层高密度住区;三维空地率;绿视率;绿量

1 关于高层高密度住区

1.1 高层高密度住区的概念

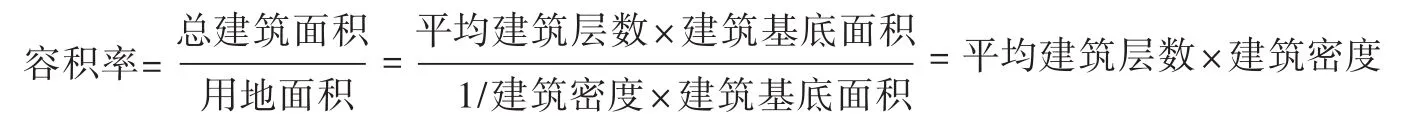

衡量居住区整体环境是否属于高密度,主要取决于物质建造环境与人口密度。从三维空间角度上看,密度与多项指标相关:容积率关联了居住建筑平面面积与高度,表达了建筑容量所占空间的大小;建筑密度是对空间疏密程度的量化;平均建筑层数则是对建筑整体高低的衡量。根据容积率概念,将三个指标相结合能够较完整地评价居住区的物质建造环境:

另一方面人作为居住区生活环境感受的主体,人口密度的大小受地域性影响较大,只能将其与容积率关联得到大致的发展趋势:

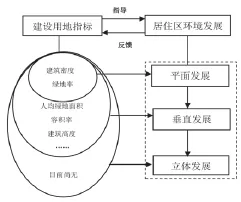

可以看出人均居住面积一定时,人口密度与容积率成正比关系。根据国内居住区的发展现状,本文主要针对容积率大于3,平均建筑层数大于10,建筑密度高(在高层居住区范围内偏高,高层居住区建筑密度较多层、中高层而言低),人口密度高的“高层高密度”住区。四个指标的关系如图1所示。

图1 高层高密度住区示意图Fig.1 high-rise and high-density residential community

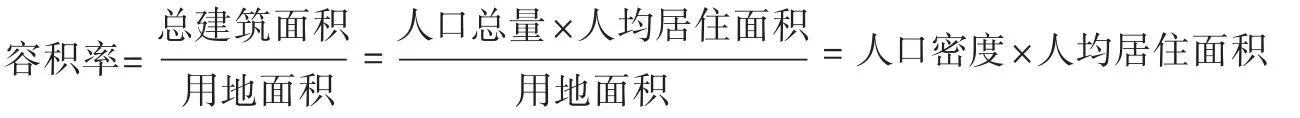

1.2 居住区立体化发展趋势

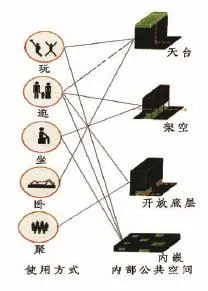

高层建筑的兴起带动住区的垂直发展,未来居住建筑将呈现二维与三维平面结合的立体化发展趋势(图2)。目前居住区立体化发展研究主要以在建筑中“延伸”公共空间的量为主,通过建筑底层架空、开放空间的层叠使用、引入“类地系统”、“居住下垫面”等措施[1-2],在建筑中塑造更多的公共交往空间以改善高层建筑的邻里关系。同时“立体交通、立体配套、立体庭园”的综合运用[3-6],缓解了高密度居住所带来的不适。香港公屋、新加坡组屋等社会公共住房中,近年来在高层高密居住的现实下立体化居住模式趋于成熟。

1.2.1 “达士岭”组屋(The Pinnacle@ Duxton)的公共空间塑造

新加坡作为“花园城市”的代表,在仅有的710km2的面积内,聚集了600多万人口,人口密度超过了我国的北京、上海和广州等特大城市。在高层高密度组屋的环境改善尝试中,空中平台、屋顶花园等手段成为新加坡利用空中资源建设绿色开敞空间的产物。以“达士岭”组屋为例,其位于新加坡中心区丹戎巴葛,它是由新加坡住房发展局投资兴建的容积率超过9、层数超过50的目前新加坡最高的公共住宅(图3)。以寻求最新的高层高密度城市公共住宅形式为目的,主创设计师Khoo Peng Pen和Belinda Huang在设计之初,就考虑以一种有效的构成形式,在居住塔楼中插入公共空间。设计师在小区内部设计了三个不同高度的公共交往空间(图4):建筑底部交往空间建在一个人工平面上,高于地面两层的新屋顶景观花园,其下面是三层地下停车和各种服务设施。抬高的人工地面层与城市地面完美衔接,在主要节点处插入各种小的功能要素,如咖啡馆,小市场,社区聚会区,运动庭院,节日晚餐区,儿童游戏场等等(图5);住宅塔楼的第26层和第50层设置了两个折线形的空中花园,将7 幢高层公寓连接在一起(图6)。第26层仅对住户开放,包括连接7座单元的800米跑道,跑道两侧的有小花园和儿童游戏场;而位于第50层的屋顶花园则对外开放,以多样的硬质景观、园林小品和开敞空间为主,游人可以走在第50层的空中花园中,休憩、游玩、眺望天空,海岸线和城市全景(图7)。

图3 高达50层的“达士岭”组屋Fig.3 The Pinnacle@Duxton with 50 stories

图4 “达士岭”三个层次的公共空间Fig.4 three levels of public space in The Pinnacle@Duxton

图5 建在人工平面上的建筑底部交往空间Fig.5 the communication space built at the artificial plane in the bottom of the building

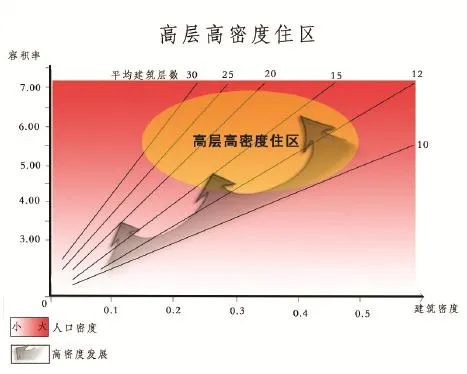

1.2.2 北京当代MOMA的立体化发展分析

国内由美国建筑师斯蒂文·霍尔设计的北京当代MOMA则是另一个典型的立体化发展住区。当代MOMA的主体是由9栋不等高的塔楼组成,通过环状的空中连廊连接其中8栋居住建筑,加上一栋艺术酒店与一座多功能水上影院,构成一个城市居住综合体(图8)。整个建筑空间的立体化构成由三个层次组成:首先,地面层设有不同的商店和服务设施,若干条公共交通环绕水池将各个公共空间相连,居住者和游客可以在其中自由通行(图9);第二个层次是在较低建筑的中间层,由一个公共屋顶形成小型屋顶花园,为社区提供宁静的绿色生态环境花园(图10);最后游客们可通过垂直电梯到达环形的天桥,从第12层到第18层,天桥将8个住宅塔楼和酒店连接起来,随着楼梯高度的变化,悬浮的天桥将建筑间的屋顶花园与顶层阁楼相连,同时天桥内包含了游泳池、健身房、咖啡屋、画廊等公共活动空间。人们可以在自由穿梭于各栋建筑之间,大大提高了公共空间的利用率(图11)。

不论是“达士岭”还是当代“MOMA”都是居住区高密度开发下衍生出的新型居住模式。它们在建筑中形成多层面的空间,创造性地借用空中资源增加绿色开敞空间,巧妙地解决高层高密度居住所带来的空间缺失的问题。我们可以看出高层高密度居住区未来的趋势不仅是建筑形态向高层发展,其提高居住舒适度的设计手法和趋势主要侧重于两点。

(1)侧重营造人性化的交流场所,尽可能地在大体量建筑中寻找可用于交往的公共空间,通过插入各种生活服务设施鼓励居民走出家门互相往来。居住区公共空间具有很强的可塑性,因此通过合理地规划设计,塑造类型丰富的空间,激发居民之间交往的欲望,改善高密度住区邻里交往冷漠的现象。

图6 第26层和第50层的空中折线花园Fig.6 the hanging gardens on the 26th and 50th floors

图7 第50层的公共开放空间:游人可休憩、游玩、眺望天空Fig.7 the public open space on the 50th floor: people can rest, play and look at the sky.

图8 立体化发展的当代MOMAFig.8 the three-dimensional development of Contemporary MOMA

图9 当代MOMA的地面层空间Fig.9 the ground floor space of Contemporary MOMA

图10 建筑中间层的小型屋顶花园Fig.10 the small roof garden in the middle of the building

(2)对绿化景观塑造的重视,在有限的用地上通过优化绿化结构提高公共空间质量。绿化上,屋顶花园、空中花园、园庭立体化等概念的提出,以及国内外多个住区对于空中绿化的实现,也表明了向三维空间发展绿化是未来的一大趋势。相比于传统上追求尽可能大的绿化面积,高密度住区受用地限制更追求于通过优化绿化结构来提高绿化质量。

2 高密度住区三维指标拓展的必要性与原则

2.1 拓展三维指标的必要性

提高住区宜居性很大程度上依赖于建立相应的指标评估标准,然而查阅现行居住区指标,我们可以看出大部分现行指标以控制住区二维平面上的状态为主,就高密度住区所提出的空间立体化复合利用策略缺乏相关评价指标支撑(图12)。所以在高层高密度住区规划中,应该有针对性指标用来评价三维空间上的各项资源,特别是对居住环境有重要影响的公共空间和绿地空间。

图11 8栋住宅塔楼由天桥连接Fig.11 eight apartment towers linked with overrides

图12 居住区立体化发展上指标的空白Fig.12 the lack of index on three-dimensional development of residential community

图13 建筑内部公共空间潜力研究Fig.13 the study on the potential of buildings’inner public space

图14 居住建筑中的开放空间系数Fig.14 open space modulus of dwelling buildings

2.2 指标拓展原则

从三维规划思想层面,针对高密度住区的空间环境发展现状,确立指标建立的原则。

(1)可操作性原则。所拓展的指标应具有一定的简易性,能够在实际运用中快速上手;

(2)适用性原则。新指标的拓展主要是运用于高层高密度住区宜居度的改善,应从高密度住区这一特殊的空间形态角度出发;

(3)先进性原则。所选指标应具有较好的前瞻性,符合当前和未来较长时段居住区的发展需要。

3 三维指标拓展

3.1 立体化公共空间指标

3.1.1 居住区开放空间的意义与内涵

公共开放空间的塑造是改善邻里关系的手段之一。杨·盖尔在《交往与空间》一书中总结出社区交往活动与公共空间的关系:“当公共活动空间的质量不理想时,就只能发生必要性活动。当公共活动空间具有高质量时,尽管必要性活动的发生频率基本不变,但由于物质条件更好,它们显然有延长时间的趋向。另一方面,由于场地和环境布局宜于人们驻足、小憩、饮食、玩耍等,大量的各种自发性活动会随之发生。”[7]可见,公共开放空间为促进居民亲密度提供了物质基础,应将其作为评价居住区环境是否宜居的重要指标之一。

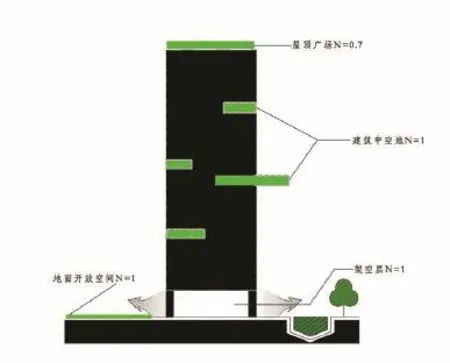

开放空间作为西方城市早期工业化过程中,随着城市环境问题日益突出而产生的重要专业术语,由于文化背景、研究角度的差异,学术界尚未形成统一的概念。要使用开放空间作为评价指标,首先应该确定其概念:在居住区规范中通常指建筑实体围合成的空地。建设部城乡规划司在控规资料集中将开放空间定义为建筑基地内,为社会公众提供的广场、绿地、通道等常年向公众开放不改变使用性质的室内外空间[8]。考虑到高密度住区的公共空间改善策略,我们可以看出,立体化发展使开放空间向空中“延伸”。高层建筑中无论是“挖空”还是叠加所获得的公共空间,根据高度位置,可以将其分为四类:地面空地、架空层空地、建筑内部空地或平台、屋顶空地(图13)。将控制性详细规划中对于开放空间的定义引入立体化发展的高密度居住区,结合居住区实际情况,我们就可以对空中公共开放空间的有效面积进行计算:F=M*N(F为开放空间有效面积,M为开放空间向公众开放的实际使用面积,N则是根据公共空间位置不同所确定的折算系数。)

有效系数(N)同样参考开放空间的规定,结合居住区发展特点进行确定如下(图14)。

(1)居住区室外开放空间在地面层的,其地标高与道路或用地地面的高差在±1.5m 以内(含±1.5m)时,N=1.0;

(2)室外开放空间在屋顶或为下沉式广场的,其标高与道路或用地地面的高差在+1.5m至+5.0m(含+5.0m)或-1.5m至-5.0m(含-5.0m)时,N=0.7;

(3)在控规中对于建筑的室内开放空间,以系数N=1.0计入。由于居住建筑的使用特点,建筑中的开放空间并不一定是室内空间,而有可能是延伸的空中平台,在此也以系数N=1.0计入。

3.1.2 基于居住区开放空间的三维空地率

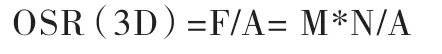

居住区中与开放空间有密切关系的指标即空地率:空地率(Open Space Ratio,简写OSR)指标源自美国区划法,是20世纪六七十年代,美国在高密度住区发展背景下为改善空间环境而增设的指标之一。国内将其定义为单位总建筑面积上所含有的地面上未建有建筑的空地的量度,即用未建有建筑的空地比去用地面积(空地率=开敞空间总面积/地块面积)。居住区规划中,比起建筑覆盖率,空地率属于环境宜居度的正相关指标,应予以重视,纳入规划指标中,从而保障开敞空间的数量和质量[9]。2006版《北京市区中心地区控制性详细规划》第一次正式将空地率纳入规划指标中,规定今后北京居住用地的空地率不低于70%,从本质上保障了居民的活动场地与交往空间。结合空中开放空间有效面积的计算,可将高层高密度住区的空地率拓展到三维空间上,以鼓励开发商尽可能多地在居住建筑中拓展开放空间面积,即用小区中满足一定面积的用于居民休闲娱乐的用地与用地面积的比值表示三维空地率:

式中:

OSR(3D)——居住区三维空地率

F——开放空间的有效面积

M—— 开放空间向公众开放的实际使用面积

N——折算系数

A——地块总面积

3.1.3 三维空容比

虽然空地率有利于评价居住区公共空间的量,但是单独的空地率指标难以保障公共开放空间的质量。因为随着居住区开发强度的增大,人口密度的增多,要达到相同的宜居水平势必要增加开放空间面积。在现有的相关指标中,如前文所推算,容积率与建筑高度、密度、人口密度等都成正相关关系,梁伟曾就此提出将空地率与容积率相关联,用“空容比”指标弥补了规划指标体系中对人均指标考虑不足的缺憾[9]。空容比概念,是用空地率比去容积率,以衡量居住区中开发强度与公共空间面积的关系,用三维空地率的概念代替传统的空地率,我们将其称为三维空容比,即:

三维空容比=三维空地率/容积率=公共空间总面积/总建筑面积

这样,针对高密度居住区我们不仅仅将空中公共开放空间面积纳入了指标中,并用三维空容比将开放空间与建设强度建立了相关比例关系,当总建筑面积提高时,开放空间面积也随之增加以保障住区的宜居水平。

3.2 三维复合绿化指标拓展

高密度住区的用地的有限导致绿化面积受到局限,因此绿化结构就显得尤为重要。乔、灌、草的不同组合能够使居住空间形成差异性的空间效果,更接近自然状态,近年来为设计师们所倡导[10]。绿化结构的优化在提高居民宜居上主要体现为直观的视觉感受以及间接的生态效益。

3.2.1 视觉上——绿视率的引入与计算

当人们在居住区公共空间行走时,观察者视点的变化,不同的景观结构会形成不同的心理状态。Sang-Woo Lee调查了美国德州College Station的居民对景观结构的满意度,发现绿地的形态和大小影响居民的满意度,居民更喜欢大型的树以及具有一定复杂性、形状不同的景观[11]。所以引入绿化视觉评价指标对于评价住区绿化环境质量十分重要。在相关指标中,“绿视率(Green Looking Ratio)”在居住区的视觉评价中具有重要的应用价值能较客观地反映居住区环境的视觉生态质量[12],适合将其纳入高密度住区绿化评价指标中。它由日本青木阳二于1987年提出,指人们眼睛所看到的物体中绿色植物所占的比例(%)。它随着时间和空间的变化而变化,是人对环境感知的一个动态衡量因素。绿视率侧重反应小区绿化的立体构成,通过人的视觉感受直接反应绿化质量,该指标认为当绿视率为25%~50%是最恰当的范围[13]。高密度住区要增加人与植物的接触面,可以用“绿视率”来评价空间的绿化质量,同时防止居住绿化的单调性。

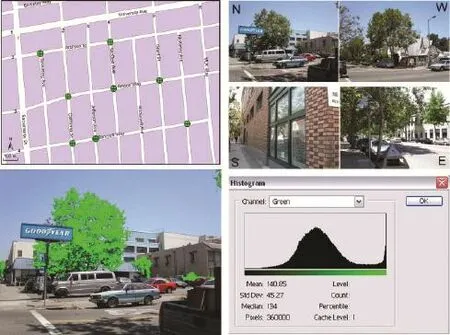

绿视率的运用方式是首先以三脚架云台设于采样点位置,成像高度150cm(大致相当于成人之视线高度),各取样点沿水平方向每45°方向照相1次,每个取样点选取8个视觉角度初步成像。成像后再依据视觉特征对照片进行相关修正:对成像按照视野上下15°,水平150°进行照片修正。最后根据采样点与绿植距离、高度的比值以及水平视角对照片进行视域裁剪和复核,确定用于绿视率计算的各角度照片[12]。对于绿视率照片的计算主要有两种方法:(1)利用PHOTOSHOP的魔棒工具选择绿色植被的像素,利用像素统计,最后除以图像的总像素得到的比值[14](图15);(2)利用PHOTOSHOP及AUTOCAD软件对各点照片进行纵横各10个网格共计100个网格处理,然后计算各网格中绿色部分的比例(按4舍5入)[12](图16)。

3.2.2 基于绿量计算模型引入三维绿容比

城市热岛效应与建筑数量、人口密度、绿化质量有一定的关联性,当建筑密度越大时热岛效应越明显。居住区绿化被认为是改善室外微气候最有效的方法,R. Giridharan通过对香港沿海地区高层高密度环境的室外温度改变与植被覆盖率的研究表明仅仅在高层高密度住区增加植被面积并不会导致室外温度明显的减少。室外温度的改变与植被所形成的天空视角系数和高度、冠层面积等有关[14]。因此从绿化结构对于居住环境气候改善的角度,单纯的绿化面积评价显然不够,而应引入生态相关指标用以评价居住区绿化效果。

20世纪80年代从生态学角度将绿量这一名词提出,用来统计所有生长中植物茎叶所占据的空间体积。近年来,绿量作为生态绿化评价指标开始受到人们的重视,学者们围绕绿量提出了一系列指标:如绿量率、绿容率、绿化建设指数等[15-18]。如果说绿地率是对居住区绿化面积量的控制,绿量则是针对不同植物种类绿化效益的评价。

在居住区绿化指标中引入绿量的概念有助于对绿色空间进行三维评价。但是由于绿量计算的复杂性,其在实际应用中未能得到普及。目前对于绿量的计算研究主要分为两种:(1)以周坚华等为代表的“以平面量模拟立体量”来测算绿量,并已在上海市建立了全国第一个以树冠体积来代表绿量的数据库[16];(2)以陈自新等为代表的以叶面积总量来衡量绿量,通过建立城市主要绿化树种叶面积回归方程对北京绿地三维绿量进行的系列研究[19]。虽然目前利用遥感与GIS对绿量的测量取得了很大的进步,但是从工作量的角度上看并不适用于规划时的快速判断,若要使绿量成为可以推广的绿化定量指标,就要保证能够较便捷地获取绿量值。

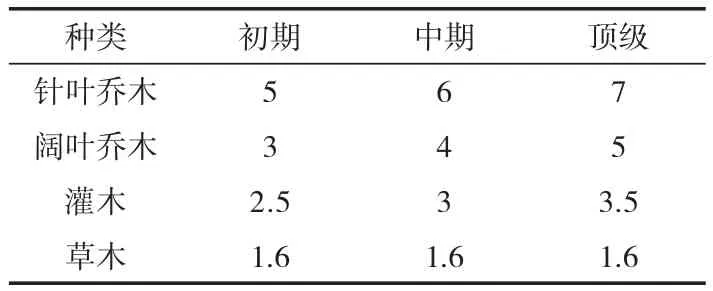

(1)绿量计算模型

刘滨谊提出了绿量率指标(某一植株的叶面积指数),将绿量这一三维指标的计算二维化,用绿量率乘以植物占地面积计算绿量。不同的植物种类有不同的绿量率,根据绿化结构要求和植物生态效应,将居住区植物分为针叶乔、阔叶乔,灌木、草四大类[10]。将四类植物与相关软件计算总结出的绿量率相结合,就能得到用来评价居住区绿化效益的简易的绿量计算模型:

图15 图像左上角为伯克利街道采样点位置。右上角为十字路口四个角度的照片。左下角突出显示绿色植物。右下角为绿色植物在Adobe Photoshop的直方图函数用以计算像素Fig.15 the image in the upper left corner shows the location of sample sites on the street map of Berkeley; the image in the upper right corner shows four pictures taken in an intersection; the image in the lower left corner shows the highlighted greenery in the picture; the image in the lower right corner shows the count of pixels of highlighted greenery using the histogram function in Adobe Photoshop

图16 绿视率网格划分图。计算绿色网格数得到该采样点照片绿视率为41%Fig.16 the mesh partition graph of the green looking ratio: the green looking ratio of this sample is 41% by calculating green meshes

绿量=针叶乔木绿量率×针叶乔木面积+阔叶乔木平均绿量率×阔叶乔木面积+灌木平均绿量率×灌木面积+草地平均绿量率×草地面积

目前关于植物绿量率的值的确定较为科学的有,胡春,马渊洁等人在中国科学院遥感所的支持下结合GIS,ACCESS,Oracle等相关软件,通过对常见630种常见园林树木的绿量计算,并对相关数据进行修正后得出了植物单株绿量在生长期的平均绿量率[20](表1)。

根据表1可以对新建小区(即植物处于初期时)绿量进行计算,以及随着时间的变化,推算小区可达到的最高绿量:

新建居住区绿量为:

绿量=5×针叶乔木面积+3×阔叶乔木面积+2.5×灌木面积+1.6×草地面积

植物成长完成的居住区绿量为:

绿量=7×针叶乔木面积+5×阔叶乔木面积+3.5×灌木面积+1.6×草地面积

同时针对居住区立体绿化,近年来,如何折算空中绿化面积越来越受到重视。2013年1月28日杭州市政府发布的《杭州市城市绿化管理条例实施细则》正式的将屋顶绿化和墙面绿化按一定比例纳入附属绿地面积①。各地方性法规中也尝试不同政策鼓励发展垂直绿化,但是大部分仍处于研究探讨阶段②。对于高密度住区来说,地面绿地面积显然不足以满足生活需要,比起一般住区更迫切地需要发展垂直绿地。因此,笔者建议如果建筑中空中垂直绿地面积超过一定规模,可按相应的比例将空中绿地纳入相关绿地指标中。同时考虑到开发商有可能因此减少地面绿化面积,可将地面绿地面积与空中绿地面积分开统计。

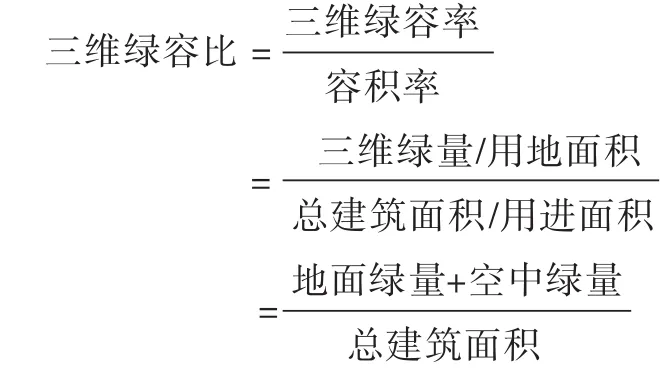

(2)绿容率与三维绿容比

在已有的指标研充中,将绿地量与建筑开发强度相结合的有梁伟提出的绿容比概念,即绿地率除以容积率。而基于绿量的概念,有学者提出了绿容率指标,它用绿量除以用地面积,表示单位土地面积上植物的总绿量。前者在空间上(容积率反应了平面用地与建筑层数)评价了绿化量,但是无法表达绿化结构;后者建议用绿容率代替绿地率虽然能更好地评价住区的绿化质量, 但是忽略了绿化的立体化发展。因而,结合绿量的计算模型和高层高密度居住区中绿地的立体构成状态,提出三维绿容比指标概念,将三维绿容比定义为:

以绿量计算模型为基础,三维绿容比既评价了绿化结构、立体构成状态又评价了绿化量与居住区开发强度的关系。

表1 植物单株各个时期平均有效绿量率Tab.1 the average effective living vegetation volume ratio per plant at different periods

4 结 语

在高密度发展已经不可改变的前提下,倡导立体化发展模式,把人的行为与建筑环境相结合,力求在高密度下尽可能提高住区宜居性。指标的作用并非为了使居住建筑模式化,而是能够清晰地表达居住环境改善的方向,将公众利益与开发商的个人利益放在一个评价标准中形成制衡机制,有效地控制开发商对建设用地过高强度的开发倾向和对开敞空间、绿地空间建设的消极态度。三维空地率指标的提出即针对高密度住区公共空间缺乏导致拥挤感产生的问题,鼓励在建筑中立体塑造适合邻里交往的公共空间。而对于绿化的考虑由传统的追求面积转向追求质量,为丰富居住区绿化而引入了动态立体指标“绿视率”;从生态角度出发,建立了用于居住区的简易的绿量计算模型,以计算模型为基础提出“三维绿容比”指标,关联了绿化量与开发强度的关系,鼓励居住区在发展垂直绿化的同时,也注重评价了乔、灌、草组合结构。

由于知识的有限性,所建议引入的高密度住区的新指标还有局限性,所有指标缺乏实践的校核,指标的精确程度也存在不足,例如对空中公共空间有效面积的计算尚缺乏一定的科学性。笔者旨在通过相关指标的提出,为高密度居住区环境改善提供一定的思路。随着高密度住区理论愈加完整,相信未来针对改善高密度住区的环境的评价指标会越来越科学完整。

注释:

① 见:杭州市政府. 杭州市城市绿化管理条例实施细则[Z]. 2013-01-28.

② 如:成都市林业和园林管理局. 成都市屋顶绿化及垂直绿化技术导则(试行)[Z]. 2005-01-01; 上海市绿化管理局.上海市屋顶绿化技术规范(试行)[Z]. 2008-08-01;北京市人大常委会.北京市城市绿化条例[Z]. 2010-03-01.

[1] 付本臣, 张珊珊. 改善高层建筑适居性的设计策略研究[J]. 哈尔滨建筑大学学报, 2002, 35(03): 96-100.

[2] 王子平, 王竹. “居住下垫面”在高层住宅中的应用[J]. 建筑学, 2005(10): 34-36.

[3] 赵勇伟. 缩微化策略——一种高密度发展背景下的城市设计策略初探[J]. 华中建筑, 2008, 26(10): 142-145.

[4] 崔曦. 高层高密度的立体发展策略[J]. 住区, 2012(03): 42-49.

[5] 薛浩波, 何继红. 岭南高层住区立体化庭园初探[J]. 新建筑, 2007(04): 57-60.

[6] 卓刚. 亚热带高层住区园庭立体化探索——以广州和平家园住宅小区为例[J].新建筑, 2004(05): 63-65.

[7] 杨·盖尔. 交往与空间[M]. 何人可, 译. 北京: 中国建筑工业出版社, 2002: 2.

[8] 中国城市规划设计研究院建设部城乡规划司. 城市规划资料集(第4分册控制性详细规划)[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2004: 37.

[9] 梁伟. 控制性详细规划中建设环境宜居度控制研究——以北京中心城为例[J]. 城市规划, 2006(05): 27-43.

[10] 刘滨谊, 姜允芳. 中国城市绿地系统规划评价指标体系的研究[J]. 城市规划汇刊, 2002(02): 27-29.

[11] Lee S W. Relationship between landscape strucaure and neighborhood satisfaction in urbanized areas[J]. Landscape and Urban Planning, 2008, 85(01): 60-70.

[12] 吴正旺, 马欣, 杨鑫. 高密度城市居住区的“绿视率”调查——以北京为例[J]. 华中建筑, 2014(02): 85-89.

[13] 姚雪艳, 我国城市住区互动景观营造研究——构建“人—人”、“人—植物”、“人—动物”共生的和谐景观[D]. 上海:同济大学, 2007: 64-70.

[14] Yang J, Zhao L S, McBride J. Can you see green assessing the visibility of urban forests in cities[J]. Landscape and Urban Planning, 2008, 91(02): 97-104.

[15] R. Giridharan, S.S.Y. Lau, S. Ganesan, B. Givoni. Lowering the outdoor temperature in high-rise high-density residential developments of coastal Hong Kong: The vegetation influence [J]. Building and Environment, 43(10), 2008: 1583–1595.

[16] 周坚华. 城市生存环境绿色量值群的研究[J]. 中国园林, 1998(05): 61-63.

[17] 饶戎, 赵惠恩. 绿容率指标体系解读[N].中国建设报, 2004-08-27(2C).

[18] 王文礼. 绿色容积率:建筑和城市规划的一种生态量度[J]. 杨星, 译. 中国园林, 2006(01): 82-87.

[19] 陈自新, 苏雪痕, 刘少宗, 等. 北京城市园林绿化生态效益研究(2)——定量化研究城市园林生态效益基础手段的建立及园林植物生态功能的系列研究[J]. 中国园林, 1998, 14(56): 51-54.

[20] 胡春, 马渊洁, 曾凡景, 等. 城市绿地系统规划中园林植物绿量计算模型构建及应用[J]. 园林与景观, 2013(04): 88-92.

图片来源:

图1、12、14:作者绘制

图2-7:Pinnacle@Duxton, Singapore BY ARC Studio Architecture+Urbanism, [EB/ OL].(2010-12-09)[2014-06-08]. http:// architecturelab.net/pinnacle-duxton-singaporeby-arc-studio-architecture-urbanism/

图8-11:斯蒂文·霍尔, 李虎, Iwan Baan, 等. 北京当代MOMA联接复合体[J]. 城市环境设计, 2013(06): 128-140.

图13:张为平, 隐形逻辑——香港,亚洲式拥挤文化的典型[M]. 南京: 东南大学出版社: 95图15:Yang J, Zhao L S, McBride J. Can you see green assessing the visibility of urban forests in cities[J]. Landscape and Urban Planning, 2008, 91(02): 97-104.

图16:吴正旺, 马欣, 杨鑫. 高密度城市居住区的“绿视率”调查——以北京为例[J]. 华中建筑, 2014(02): 85-89.

表1:作者绘制

(责任编辑:曾引)

Extended Research on 3D Index of the High-Rise and High-Density Residential Community

It is necessary to search for three-dimensional index to evaluate the threedimensional development of the public space in residential community with high-rise and high density. The paper suggests utilize “three-dimensional open space ratio”, which takes the open air spaces into account according to a certain ratio to encourage the supply of open space. Since the residential greening effect has not been paid enough attention, the paper suggests use “green looking ratio” and “three-dimensional living vegetation volume ratio”to evaluate greening structure in residential community with high-rise and high density. Also, a living vegetation volume calculation model is set up to enhance the operability of indexes. The three-dimensional indexes make the evaluation and control of residential community planning adapt to the trend of three-dimensional development, and provide new approaches for improving high-rise and high-density residential environment.

High-Rise and High Density Residential Community; Three-Dimensional Open Space Ratio; Green Looking Ratio; Living Vegetation Volume

10.13791/j.cnki.hsfwest.20150120

周成斌, 王晓慧. 高层高密度住区三维指标拓展研究[J]. 西部人居环境学刊, 2015, 30(01): 118-124.

TU984.12

B

2095-6304(2015)01-0118-07

* 福州大学科技发展基金资助项目

(2013-XQ-23);福州大学科研启动项目

周成斌: 福州大学建筑学院,副教授,zhouzhou binbin@163.com

王晓慧:福州大学建筑学院,硕士研究生

2014-11-12