绿色贸易壁垒对福建省茶叶出口的影响及对策分析

2015-07-29林善炜

林善炜

[摘 要]福建省是我国茶叶生产和出口大省,茶产量和出口量一直居全国前列。近年来福建省茶叶出口频繁遭遇国际绿色贸易壁垒,严重制约了茶叶出口规模,导致企业出口成本上升,价格优势下降。但同时也倒逼茶叶生产企业不断提高茶叶质量,打造无公害绿色产品,提高环保意识,加快科技进步,提高生产效率。为有效应对国际绿色贸易壁垒,福建省应建立健全相关法律体系,充分发挥行业协会作用,鼓励企业积极开展ISO14000和环境标志认证,茶叶出口企业应进一步提高环保意识,大力开发无公害绿色茶产品,加快技术创新,打造自主出口品牌,实现出口市场多元化,扩大对外投资规模。

[关键词]绿色壁垒;茶叶;出口;福建

[中图分类号]F740.2 [文献标识码]A [文章编号]2095-3283(2015)06-0013-04

自我国加入WTO以来,随着贸易自由化的逐步推进,我国出口产品享受到了更低的关税,再加上价格方面的优势,大大促进了我国茶叶出口。福建省是我国重要的产茶大省和出口大省,茶叶一直是福建省重要的创汇农产品之一,但茶叶出口频繁遭遇国际绿色贸易壁垒影响。随着近年来国际贸易保护主义进一步抬头,福建省茶叶出口将面临更加严峻的挑战。

一、福建省茶叶生产和出口现状

1.茶叶生产现状

一直以来,福建茶叶年产量均居我国茶叶总产量前列。近十多年来,福建茶叶生产一直保持良好的增长态势。一方面,茶园面积不断扩大。据统计,2001年福建省茶叶种植面积为130.65千公顷,2005年为155.2千公顷,2008年为173.3千公顷,2010年达

201.2千公顷,2012年达221.3千公顷,2013年增至 232.3千公顷(见图1),占全国茶叶种植面积的9.4%,列全国第五位。另一方面,随着茶园面积的不断扩大,福建茶产量也屡创新高。2001年,全省茶叶总产量13.39万吨,2005年为18.5万吨,2008年达24.7万吨,2010年达27.26万吨,2012年达32.1万吨,2013年增至34.70万吨(见图1),占全国茶叶总产量的18.03%,居全国首位。

得益于得天独厚的自然条件,福建茶叶品质优良,有上百个茶叶种类,主要有乌龙茶、绿茶、红茶和白茶等。近年来,福建乌龙茶迅猛发展,2006年乌龙茶产量首次超过绿茶,达9.7万吨,占全省茶叶总产量的48.5%;2008年,乌龙茶产量达12.6万吨,占全省茶叶总产量的51.4%。而到了2011年,福建乌龙茶产量达15.7万吨,占全省茶叶总产量的53%,占全国乌龙茶总产量的79%。

福建省茶叶年产量虽然屡居全国第一,但总体来说产业化水平还相对落后。目前,福建茶叶生产企业的类型主要有家庭作坊、个体小规模经营、初具规模经营、规模化经营以及专业产业化经营[1]。茶叶企业虽然数量繁多,但大部分企业还是停留在低层次的生产经营阶段,缺乏一体化经营,且多数企业不具备现代生产设备,生产效率低,规模普遍偏小。

2.茶叶出口现状

福建茶叶出口品种繁多,有乌龙茶、白茶、花茶、绿茶、红茶、普洱茶、保健茶等,出口范围较广,遍布全球60多个国家和地区,其中乌龙茶、白茶、花茶等种类在国际市场上占有重要地位。乌龙茶作为福建茶叶出口的主打产品,主要出口到日本、港澳、马来西亚等国;花茶出口到40多个国家和地区;白茶主要集中出口到港澳和德国;绿茶主销非洲、欧美等;红茶的主要出口市场为欧洲。

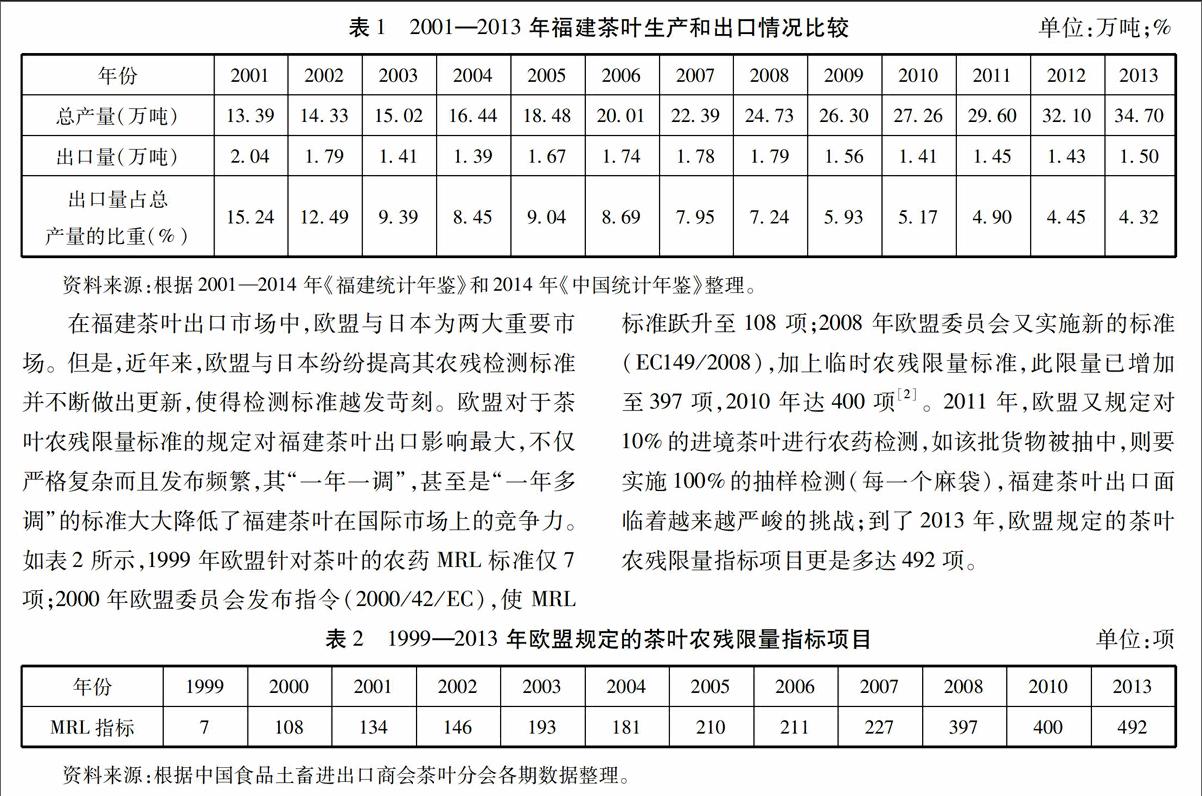

从近年来福建茶叶出口情况看,与其巨大的茶产量相比,茶叶出口规模相对较小。2001年以来,福建茶叶出口量占总产量的比重一直不高。从2002年起,出口量开始下降,2005年之后几年出口量虽然有所回升,但是受国际金融危机影响,近年来出口量一直在低位徘徊。而且,从出口量占总产量的比重来看,近年来福建茶叶出口比重不断下降。2001年,福建茶叶出口量为总产量的15.24%,到2005年降至9.04%、2006为8.7%、2007年为7.95%、2010年降至5.17%,到了2013年,这一比重更是降到4.32%(见表1)。可见,近年来福建茶叶出口形势并不乐观。

在福建茶叶出口市场中,欧盟与日本为两大重要市场。但是,近年来,欧盟与日本纷纷提高其农残检测标准并不断做出更新,使得检测标准越发苛刻。欧盟对于茶叶农残限量标准的规定对福建茶叶出口影响最大,不仅严格复杂而且发布频繁,其“一年一调”,甚至是“一年多调”的标准大大降低了福建茶叶在国际市场上的竞争力。如表2所示,1999年欧盟针对茶叶的农药MRL标准仅7项;2000年欧盟委员会发布指令(2000/42/EC),使MRL标准跃升至 108 项;2008 年欧盟委员会又实施新的标准(EC149/2008),加上临时农残限量标准,此限量已增加至397项,2010年达400项[2]。2011年,欧盟又规定对10%的进境茶叶进行农药检测,如该批货物被抽中,则要实施100%的抽样检测(每一个麻袋),福建茶叶出口面临着越来越严峻的挑战;到了2013年,欧盟规定的茶叶农残限量指标项目更是多达492项。

在欧盟于2006年开始实行新标准之后,日本也于同年5月29日正式实施“肯定列表制度”,将进口茶叶残留检测项目由71项增加到276项,并采用“干茶法”检测,还将设限以外的农残全部按“一律标准”即限量为0.01ppm,并明确设限以外农残超标将视为违法[3]。而后还不断更新茶叶农残标准,进一步提高市场准入门槛。2012年以来,欧盟、日本相继修改可溶性农药检测及三唑磷、氟虫腈等具体农药检测标准,进一步加剧福建茶叶出口企业经营风险,严重影响了福建对欧盟和日本茶叶出口。另外,美国、澳大利亚、德国等国家也纷纷提高茶叶农残控制标准。面临如此复杂多变的茶叶检验项目,福建茶叶出口贸易处于极其被动的局面。

二、福建省茶叶出口频繁遭遇绿色壁垒的原因endprint

1.国际贸易保护主义抬头

目前茶叶仍属于劳动密集型产品,是低成本产品,具有低成本价格优势,容易对进口国同类产品造成冲击。由于传统贸易壁垒的作用在当今贸易自由化环境中已被逐渐削弱,为了保护本国市场及企业,进口国自然会设置绿色贸易壁垒,以阻碍茶叶进口,减少对本国企业和市场的冲击。

2.自主创新意识不强,缺少国际品牌

目前,福建茶园大多规模较小,基础设施薄弱,生产技术相对落后,出口产品很难达到发达国家的技术标准。另外,福建生产的茶叶仍然以散装茶叶为主,出口到国外充当原料,产品粗放、附加值低,基本无自有品牌,缺乏国际社会的认同。

3.茶叶出口市场分布不合理

虽然福建茶叶出口国别达60多个,但出口市场过于集中,主销日本、欧盟、美国等地。2013年,福建对日出口茶叶8802吨,占同期福建省茶叶出口总量的57.8%[4]。但日本和欧盟接连实行并不断更新近乎苛刻的农残检测标准,使福建茶叶出口频繁遭遇绿色贸易壁垒。

4.生产标准不统一,环保法律法规不健全

福建茶叶生产大多数还是以分散农户经营的模式进行生产,在生产环节中缺乏协调和统一的生产标准。另外,我国在环境保护方面的政策措施还不够完善,环境污染、气候恶化等问题都对茶叶生产造成了一定的负面影响。

5.检测体系和认证体系不完善

国内检测设备有限以及技术水平落后,使茶叶在农残检测环节上难以跟上发达国家的步伐。另外,福建茶叶企业通过认证的还不多,认证过程往往需要支付大量费用,从而增加了生产成本,降低了企业申请认证的积极性,同时也加大了遭遇绿色壁垒的风险。

6.缺乏有效应对措施

目前我国相关应急预警机制仍不健全,当茶叶出口遭遇发达国家绿色壁垒时往往缺乏有力的应对措施,发达国家正是抓住了我国这一漏洞,从而在国际贸易中频繁使用绿色贸易壁垒对茶叶出口发难,这也是福建茶叶出口遭遇绿色贸易壁垒的一个重要因素。

三、绿色贸易壁垒对福建省茶叶出口的影响

1.积极影响

(1)有利于提高茶叶质量,打造无公害绿色产品。面对近乎苛刻的强制性技术检测标准,为了保证产品能顺利出口,保持国际市场份额,茶叶出口企业不得不按照进口国的农残检验标准种茶、产茶,于是便迫使茶叶生产者在生产加工各个环节严格把关,尽力生产无公害的绿色产品,以增强产品的国际竞争力,从而增加市场份额,扩大出口规模,最终有助于促进企业和本国经济发展。

(2)有利于提高企业环保意识,促进农业可持续发展。改革开放以来,我国出口贸易获得史无前例的发展,但是随之而来的是环境日趋恶化,生态资源遭到破坏。绿色贸易壁垒一定程度上给出口企业敲响了保护生态环境的警钟,无形中有利于增强茶叶出口企业的环保意识,认识到农业生产可持续发展的重要性。另外,绿色贸易壁垒还有利于促进我国农业生产资源的有效配置和合理利用,为农业可持续发展打下良好基础。

(3)有利于推动科技进步,提高生产效率。在国际市场竞争日趋激烈的背景下,掌握先进的科学技术对企业来说至关重要。绿色贸易壁垒有利于推动企业技术创新,迫使企业加大科研投入,在茶叶生产加工过程中不断提高技术水平,与国际先进技术水平接轨,从而提高生产效率,进而带动产业结构优化升级。

2.消极影响

(1)抑制茶叶出口规模。目前,福建茶叶出口市场主要集中在日本、欧盟、美国及东南亚等地。由于环保意识薄弱、生产力水平低下以及检测技术落后,生产出来的茶叶质量难以达到发达国家标准,从而导致茶叶出口极易受到绿色贸易壁垒影响。随着欧盟、日本双双实施新的农残检测标准,福建茶叶出口规模受到严重抑制,导致出口增速减缓,国际市场份额锐减。

(2)成本上升,价格优势减弱。福建茶叶遭遇绿色壁垒的一大重要原因是农药的施用量超标,为了能达到进口国的农残标准,茶叶出口企业不得不认真进行检测检验和认证,同时购置相关仪器设备,从而大大提高了生产成本。为保持利润率,迫使出口企业提高茶叶出口价格,从而削弱了福建茶叶的价格优势,导致国际竞争力减弱。

(3)国际声誉受损。福建茶叶历史悠久,具有深厚的文化内涵和底蕴,得到了许多消费者的认同和青睐,在国际上具有较高的知名度、美誉度和影响力。但是近年来,由于发达国家和地区对我国出口茶叶实行严格甚至苛刻的技术检验标准,使福建茶叶出口频繁遭受绿色贸易壁垒的阻碍,严重损害了其在消费者心中的形象[5]。

四、对策建议

1.提高环保意识,大力开发无公害绿色茶产品

农药残留是福建茶叶出口检验检疫面临的首要问题,应着重监管茶农在茶叶生产过程中的农药施用量。除此之外,福建茶叶还存在重金属污染等问题,这些污染来源于大气污染、工业污染、交通运输污染以及生活污染等。因此企业必须提高环保意识,充分认识开发无公害绿色茶产品的重要性。积极建立无污染的绿色茶叶园区,为茶叶生产提供良好的环境。

2.加快技术创新,打造自主出口品牌

福建茶产业目前仍以分散经营方式为主,规模较小,设备落后且科技含量不高,一体化经营水平偏低。政府应当给予必要的扶持,鼓励企业走科技创新之路。企业则应加大科研投入,积极开展技术创新,不断提高生产力水平。整合各个零散的茶叶生产园区和企业,建立区域化生产基地,实行统一、规范化管理,推动产业结构向集约型转变。同时,鼓励企业进行自主创新,创建自主品牌,改良包装方式,提升茶叶产品的附加值,从而提高福建茶叶的国际竞争力。

3.实施出口市场多元化战略,扩大对外投资规模

目前福建茶叶出口市场过于集中,一旦遭遇来自主要出口市场的绿色壁垒,就会对全省茶叶出口带来致命性打击。因此,应大力开拓新兴市场,并针对各个市场的特点开发出适合当地消费者的茶叶产品,实现出口产品多样化。此外,鼓励企业在国外建立跨国公司,积极开展对外直接投资,既可以学习当地的先进技术和管理经验,提高企业的生产效率和经营水平,又可以有效规避绿色壁垒,降低检验检疫成本,扩大茶叶出口规模。

4.鼓励企业积极开展ISO14000和环境标志认证

农残检测是茶叶出口面临的一大关卡,顺利通过ISO14000R认证和环境标志认证,对茶叶出口企业意义重大。它有利于消除绿色贸易壁垒,是出口企业进入进口国市场的通行证。通过认证还能使企业内部受益,如节能降耗、降低成本、提高管理水平等。政府除了应鼓励企业积极认证外,还应进一步完善绿色认证体系,为企业开展认证工作创造良好条件。

5.充分发挥行业协会作用

行业协会作为政府与企业之间的中介机构,既要收集最新的国际市场信息并及时向政府反馈,又要向企业做好信息传递工作,充分发挥两者之间的桥梁和纽带作用。要协助政府对企业进行规范管理,加强行业自律,带动行业良性发展。当出口企业遭遇国际贸易摩擦时,应当采取有效措施,及时进行沟通和调解,维护出口企业的合法权益。

6.建立健全相关政策法规体系

我国应进一步健全与环境相关的政策法规体系,对污染物的排放量进行严格规定,对违法行为加以严惩。同时,鼓励行业协会和企业积极参与到政策法规的制定中,多方吸取意见。

目前我国已初步形成绿色壁垒体系,但在法律、管理制度以及技术手段等方面仍不够完善。应加快我国绿色壁垒体系建设,在WTO框架下合法、有效地保护本国企业权益。

[参考文献]

[1]危赛明.福建茶叶出口现状与发展对策[J].福建茶叶,2007(3):27-30.

[2][5]林斐婷.浅析技术性贸易壁垒对福建茶叶出口的影响及对策[J].当代经济,2013(5):78.

[3]余妙志,赵捷.绿色壁垒对浙江茶叶出口的影响及对策[J].北方经济,2008(12):64-65.

[4]孙鹏伟.2013年福建省茶叶出口量增价扬[N].东南快报,2014-02-21.

(责任编辑:马 琳)endprint