琴音灯影寂寞戏

2015-07-25肖育文

文·图 / 肖育文

琴音灯影寂寞戏

文·图 / 肖育文

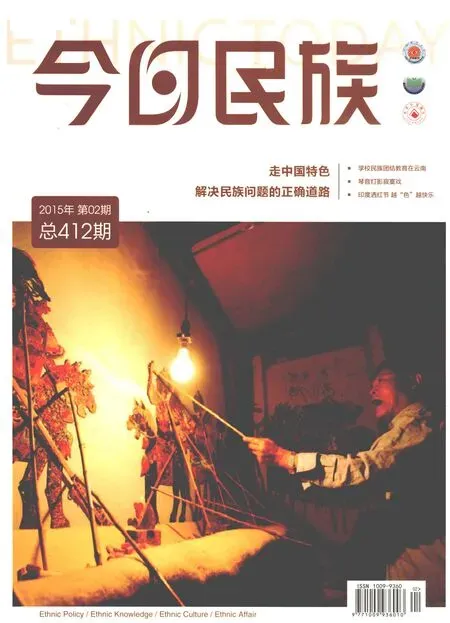

“一口叙尽千古事,双手对舞百万兵”—腾冲皮影戏

千百年来,皮影戏以其独特的表演形式,精美的影人雕刻艺术,流传于民间,广受喜爱,曾盛行一时。然而时至今日,这个曾蜚声海内外的民间艺术,保存下来并仍有演出活动的已为数不多。保山市腾冲县固东镇顺江街刘家寨,至今还流传着明朝初年由中原传入这里的“滇西皮影”。

栩栩如生的穆桂英皮影靠子(影人造型)

舞动皮影唱古今

傍晚,“腾越人家”饭店的一楼已经座无虚席,人们一边点菜,一边静等皮影戏开场。戏台设在院子正对大门的一侧,四周都用木板和幕布围了起来,人们只能看着幕布上晃动的人影暗自猜测。

六点半,名为《龟与鹤》的故事正式上演,全程没有一句台词,只有“龟”与“鹤”伴随着或急或缓的音乐在河畔不断地斗智斗勇,龟的机警,鹤的灵巧,把现场观众逗得合不拢嘴。偶尔有好奇的观众走到戏台后面,掀开幕布,看表演者如何舞动皮影。

整场表演大概20分钟左右,慕名而来的我们不免意犹未尽。听说下一场演出就在隔壁饭店进行,我们赶紧又追随而去。这一场演出的故事名为《大救驾》,说的是腾冲名小吃“大救驾”的由来:明朝末年,永历皇帝朱由榔被清军逼到西南地区,途经腾冲时,又饿又累,到一家饭店投宿。店家使出浑身解数,炒了一盘自己新近琢磨出来的小吃奉上,永历皇帝吃后大加赞赏,考虑到这道小吃在关键时刻救了自己的急,于是赐名“大救驾”。表演者的旁白、唱腔带有腾冲口音,但因为配有字幕,外地人看起来也完全没有障碍。事实上,腾冲方言的口音与华北地区相近,并不难懂。而且,北方人多是“听戏”,重唱腔,而南方人多是“看戏”,更重表演。

表演结束,我跟着人们跑到幕后观看,一个六十出头、穿着对襟衣服的汉子正在教三个女孩子如何收拾“家当”。他就是我们要寻找的刘永周。

刘永周年轻的时候,跟随父亲制作、表演皮影,经常从年初忙到年尾。过去,有庙会的地方便会有皮影戏表演,哪里遇到了干旱、水灾或者瘟疫,村民们也会请他们过去唱上几天。为了演好皮影戏,刘永周和父亲曾到河北、山西一带取经,取长补短。现在,刘永周能够演绎200 多个剧目,从上古时代的《封神演义》到明清小说,再到为商业公司量身定做的《翡翠传奇》等,有些剧目要连着七八天才能表演完。

除了在县城和几家公司合作演出,刘永周主要的演出舞台还是他所住的寨子——腾冲县城以北35公里的固东镇刘家寨,那里有独立的戏楼、十几个能帮他吹拉弹唱的老伙计,还有他的几十箱皮影道具。我们跟刘永周约定,次日到他所住的刘家寨看一看。

刘永周的宝贝家当,有的是祖辈传下来,保存了几十年

孩子们在一众皮影的陪伴下成长,耳濡目染

对靠子的着色非常讲究

镂刻皮影要全神贯注,颇费工夫

精雕细刻的皮影人生

第二天一大早,我们来到刘家寨,首先映入眼帘的是一座古香古色的牌坊,写着“腾北重镇”四个大字。刘永周年轻时学过绘画、雕塑,这牌坊两侧的壁画便出自他手,一个是《刘邦登坛拜将》,一个是《三英战吕布》。我想,之所以把这两个故事画在这里,可能跟主人公都姓刘有关吧。刘永周家的大厅里挂满了文化部省市县政府及相关部门颁发的各种奖状,还有云南一所高校聘他担任客座教授的证书。院子一角有个小姑娘正在给剪刻好的皮影着色,那是刘永周的一个亲戚。 过50厘米的大皮影,不过没有缀结(联结不同皮影的一种纽扣),不会活动,主要是供爱好者买去收藏。

这时,刘永周打开一个很有些年头的大皮箱子,那里装的全是皮影靠子。他拿出一个个制作精美的靠子,一一挂在院子的绳索上面,什么穆桂英、曹孟德、薛仁贵……其中有一套便是在第二届全国木偶皮影比赛中获得“造型制作奖”的《大闹天宫》,人物造型简单而不失生动,再经表演者的巧手一拨弄,仿佛就活了过来。

刘家四代人耍皮影,刘永周从小便随父亲到处表演,受到熏陶,不仅学会了表演,而且学会了制作皮影靠子。他用纸壳来做缩小的影人,有一天被他父亲看见了,发现刘永周做得比自己的还好,之后父亲就让他来做影人了,他不但把影人做出来,还把道具也做了出来。

相对祖辈、父辈的皮影头像镂刻很好,但色调只有一个黑色的缺陷,刘永周有所创造。在硝制好的黄牛皮上,他先剪下要制作的皮影轮廓,也不用在上面打画稿,就放在蜡盘上镂刻。蜡盘是用蜂蜡、苦竹灰、晒干的茶花瓣、坝子油脚子等在锅里熬炼后,装在木盘里做成的。他认为,放在木板上刻皮影太伤刀,在蜡盘上刻皮影不伤刀,下刀处也清爽流畅。

镂刻皮影要全神贯注,不能走神,而且很费工夫。刻一个头靠需要一天半到两天时间,刻整个人需要五六天。刻完后,上色也是他的一门绝活。先把牛皮铲薄,然后再把透明水彩掺牛皮胶在锅里炖烫后涂到影人上。这样一方面提亮,一方面不会褪色。上完色等干了以后就放到床板上垫着,借着人体的温度一晚上就垫平了。垫平以后再来拴把棍,一般情况下要有两根把棍,一根是主棍,一根是手棍。这样站、立、坐、卧各种动作就靠这两根把棍来掌握。如果交战的话,在兵器上再加一根行了。他做的皮影人头造型夸张、线条柔美,具有很高的欣赏和审美价值。

在坚硬牢固的牛皮上刻出活灵活现的人物和举着一张张沉甸甸的皮影演上几个小时都是一件不容易的事。演一场皮影要三四个小时,常常是演完一段历史,刘永周的嗓子要疼好几天,手也抬不起来。当皮影演员确实不容易,除了唱、念,还得会操作,靠子的动作、神态、一招一式最能看出演员的功夫。虽说皮影戏耍把子的功夫出在手上,可心里和眼里的功夫却不是三两天能够练出来的。观众透过幕布看那虚实相间的靠子,一个个仿佛被赋予了灵魂,举手投足间充满了动感,刘永周和他的艺人老伙伴们用乡音浓重的滇戏唱腔为手中的皮人伴唱,靠子便有了爱恨情仇。

唯一活着的“云南影灯”

“那时,很多村里有婚丧嫁娶都会叫我去耍皮影,只要牛角号一吹,全村人马上就涌到场子上来。多的时候有几百人,树上都爬着娃娃。”刘永周的描述把我们的思绪带到从前。一块白布,一盏马灯,一个山村里套着羊皮褂的老农,撑起了历史上的美丑忠奸,用他吆喝过牛羊的嗓门唱开了大戏。这是真正形式和意义上的乡村舞台。

在腾冲,老年人相当喜欢皮影表演。我走访了几位皮影戏迷,他们告诉我,过去几乎每天都有皮影戏看,一年360天,至少要演200多天。那时候喜欢皮影的人很多,皮影戏扮演的角色也是固定的:杨戬有慧眼、哪吒脚踏风火轮、雷震子翅膀翩跹,他们一出现在银幕上人们就晓得了。老戏迷也十分怀念刘永周的父亲刘定忠,他们都说,“他声音洪亮,出口成章,出口就是诗词” 。

“一口叙说千古事,双手对舞百万兵”的皮影戏,和其他许多处于消亡边缘的民间艺术形式一样,在今天分外寂寞。曾经有媒体将刘永周定位为云南最后的皮影艺人,刘永周对此很伤感:怎么自己就是最后的人了呢?难道在自己以后就后继无人了吗?

刘家寨的皮影流传到现在已经有200多年的历史了,到刘永周已是第四代传人。现在年轻人已不学皮影,因为一年四季表演不了一两场,没有什么经济收入。刘永周说,皮影是相当难学的一种戏目,单皮影的耍把就要学很长一段时间,还有口技、心材和表演等等,确实很难学。最近一些年还有电影、电视、网络的冲击,因此皮影戏的生存更是堪忧。

刘家寨宗祠门外有一条通往县城的公路,每天都有许多车辆呼啸而来,绝尘而去,皮影老艺人的孤单身影在现代的速度和声音里,越来越显得苍老渺小。

(责任编辑 刘笑)