林衡搜书记

2015-07-23王晓平

王晓平

日本近代以前的学问,其源头总要追溯到中国。一说到学问,首先想到的就是汉学。尽管江户时代有所谓“国家”即日本本土学术之兴,但它终究不能与汉学分庭抗礼,更不用说取而代之了。汉学研究,尤其是经学,长期直追汉唐学风而不怠。从学术资源来说,大陆始终扮演着给予者的角色,交流多属单向流动,极少瞥见双向互动的活跃局面。直到荻生徂徕《论语证》、山井鼎撰、物观补遗的《七经孟子考文并补遗》、市河宽斋《唐诗逸》传入中国,才使当时的日本学者看到改写来而不往历史的曙光。这三本书有一个共同的特点,那就是利用了日本所藏的汉文古写本的资料。

有一种桥叫做写本

根据史料记载,遣唐使时代赴唐的留学生与留学僧带回去的汉文典籍,绝大多数的是毛笔手抄的写本(或称抄本、笔写本),而不是刻板印刷的版本(亦称刻本),所以写本实际上从那时起就是一座双唐文化通往日本的桥梁,是中华文化影响力的重要载体。尽管宋代以来的刻本不断传入日本,日本人也在翻刻这些典籍,是所谓“和刻本”,但毛笔手抄的传播与学习方式依然延绵不绝,长达一千四五百年。

后世学人对日藏汉文古写本的发现之旅,始于山井鼎(1690—1728)的校书工作。是他首开利用日本所藏古写本校书之先河,山井鼎此书经物观补遗后,更为完善,遂被视为日本学界的骄傲,受到广泛重视,当局也看到了该撰述的“独家”资料优势:所利用的资料有些是大陆散佚而独存于日本,具有不可复制性,故特意力推将其送往中国。

从奈良时代以来,学问都掌握在菅家、江家、清原家等博士家手中。世袭传承,流布的圈子有限,五山学僧吟诗作赋,虽然也有研习经学的,毕竟也是少数人在那里讲习传授。他们用于学习的教材,是世代相传的写本,其原本是遣唐使时代从中国带来的唐时的写本,在这些写本中也保留了一些后来学人根据新传来的宋椠本作校勘的文字和符号。足利学校就保存了一些这样的本子。在山井鼎到足利学校之前,那些由博士家或僧侣一代一代抄写的经书写本,静静地躺在那里,除了有数的学者,很少有人去惊动它们,更没有人想到它们会对当下学问有什么用处。这不是因为足利学校有宝不识宝,抱住宝打瞌睡,而是他们爱宝而不会用宝。

是山井鼎赋予了这些写本新的生命。他所著《七经孟子考文》校订七经(即《易》、《书》、《诗》、《左传》、《礼记》、《论语》、《孝经》及《孟子》),利用足利学校所藏宋本《五经正义》一通,古本《周易》三通,《毛诗》三通,皇侃《论语义疏》一通,《孟子》一通,并足利本《礼记》一通,《周易》、《论语》、《孟子》一通,而与当时通行崇祯汲古阁本校其异同。可以说,山井鼎的工作在写本与明代刻本之间架起了一座桥,将唐代经学与清代经学连接了起来,也将日本考据学与清代考据学连接了起来。

图1收入《四库全书》的《七经孟子考文》

山井鼎是幸运的,《七经孟子考文并补遗》之成,可谓得天时、地利、人和之利。江户幕府提倡儒学,可谓天时;收藏写本的地处今栃木县的足利学校,离东京路程还不算太远,可谓地利,再则如果足利学校将这些写本捂住不放,视为秘宝,不肯示人,山井鼎也就只能眼巴巴看着它们,不敢翻动。所幸山井鼎的研究得到古文辞学派倡导者荻生徂徕的激励,又请于西条侯,赐告留校校书,有幸亲睹秘本,可谓人和。后世日本学人评价他的此书“着想大胆,手法坚实,作业密,依据资料贵重”,某种意义上可以说,没有足利学校保存的古写本,便不会有《七经孟子考文并补遗》。

不过,他的不幸在于缺了一条:体康。或许是因为撰述时健康透支太多,没能看到此书在中国大陆的流布,便过早地离开了人世。值得欣慰的是,他和物观的工作却为后来林衡、近藤重藏、松崎慊堂、海保渔村、狩谷掖斋、森立之等人接续了下来。

到写本中去寻找遗失的羽毛

汉字文化圈各国都保存了汗牛充栋的典籍。通过一千数百年的书籍流通、人员交往与文化融合,修典藏书成为汉字文化圈的共有传统,尽管这种传统在各国的表现有长短、深浅、浓淡之分,但与其他文化圈相比,对典籍的推崇显然是此文化圈醒目的特征。历史上的每一种典籍,都像是落入书海的一朵浪花,经历着浪涛的冲刷与

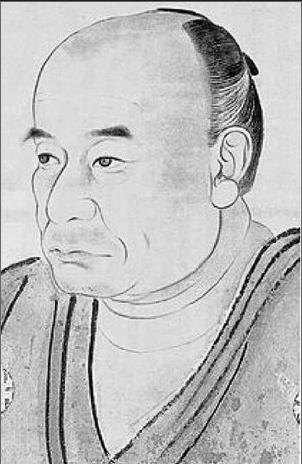

图2

林衡画像稿江户时代渡

边华山画(日本田原市藏)

淘洗;也像是一个落生人海的婴儿,享受着爱憎尊卑的冷暖反复,甚至体验水淹火焚、禁毁查抄、藏身壁中、尘封土掩的厄运。

很多典籍在各国间游走,先聚后散,此亡彼存的现象也时有所见。自山井鼎开始,

便有一些日本学人,试图从茫茫书海中,去打捞中国本土散佚的典籍碎片,林衡就是其中一位探海者。

林衡(1768—1841),江户后期儒学者,大学头,名衡,字熊藏、叔、德诠,号述斋、蕉轩、蕉隐,别号蕉轩、天瀑等。他的学问以朱子学为基础,关注清代考据学。曾与柴野栗山等所谓宽正三博士推进与改革昌平坂学问所的儒学教育。据《续近世百杰传》载,林衡十八九岁时“和汉古今之籍靡不通晓,词藻亦然可观”,日夜潜心苦学,一度曾自悔道:“我久攻汉唐之学,训诂琐屑可厌,将以宋说为本,成一家之言。”乃斟酌朱子八书训,又编著《齐鲁汉诗说》、《经义丛说》若干卷。

对日藏古写本的关注,是林衡进入而立之年不久的事情。

林衡首先注意到的是古写本中的汉字资源。文字考订是《七经孟子考文》中的一大亮点。但该书涉及典籍有限,这给以后的考文工作留下很大空间。如弘安二年(1279)写本《古文孝经》便杂颇多异体字。如“上”做“⊥”,“下”作“”,“始”作“”,“终”作“”之类,都是所谓隶古文。足利学校藏《孔传尚书》,也多用异字,而其体亦与此同。由此可知,其原本传入日本,当在唐开元改定之前。1799年,林衡依据写本对《古文孝经孔传》写本作了校订。原来山井鼎的《七经孟子考文》独收《尚书》异字,而不及《孝经》,或许是他没有见到。林衡看到《古文孝经孔传》坊刻数本之外,又见古写本四五种,其中弘安二年书写的本子为最古,而亦多与坊本异,于是便取写本数种,参互校定,定为一书。各种刊本皆载有孔序,而写本则多不载,林衡认为,孔传之出于伪托,

先儒既已论之,但“旧籍之留遗于今日者无几,即其出于伪托,

要亦千年外物,宁可使之终归沦废乎”,故他也将其收入书中。

那些散佚在历史长河中的典籍,犹如与我们“失联”的航班,读书中能够与之偶遇的机会是不多的,常常需要博学多识的学者去苦心打捞。写本的制作,从源头来说,只有少数是有组织的抄写,更多场合则是个人行为,写本的保存也就具有分散性,容易躲开群体性毁灭的灾害。通过写本发现中国失传的典籍,是写本研究的一大任务。林衡于1799年披露了他对《五行大义》写本的整理成果。隋萧吉撰《五行大义》五卷,《隋书》本传载萧吉著述之目而独不及此书,唐宋《艺文志》亦不著录,此书在中国散佚已久。林衡发现了日本写本,并加以校订。他认为:“书中所论,皆阴阳五行之事,不过汉儒余论,然其文章醇古,非复唐以下所能为,而其所援证,往往有佚亡之书今不可得见者。且萧以阴阳算术著称,见其本传,则此书之出萧手,万无一疑。世之相距千有余年,而此书独完然乎我焉,其亦奇矣。安得不校而传之乎?”1984年,汲古书院出版了中村璋八的《五行大义校注》,1990年,该书院又影印出版了穗久迩文库所藏《五行大义》写本,这些都为《五行大义》的研究提供了先导。

林衡有时也把写本叫做“抄本”,或“书本”,即书写的本子。唐武后撰《臣轨》二卷,与太宗《帝范》并行,今亦有合刻本流布于世,二书唐志著录,而宋志不载《臣轨》,唯郑樵《艺文略》并载之,他书不见著录。及清乾隆中,纂《四库全书》,《帝范》独录,出于《永乐大典》,而不及《臣轨》。林衡家旧藏抄本《臣轨》一部,往往杂以武后制字,很可能是当时原本。诸本所载制字,间与此异,未详其孰是,在校订中,林衡便采取了“一仍抄本之旧”的办法,留待后人斟酌。

同一年,林衡还撰写了《题乐书要录后》。史称吉备真备灵龟二年(716)为遣唐留学生入唐,研覃经史,该涉众艺。天平七年(735)归,所献物品中包括《唐礼》一百三十卷、《大衍历经》一卷、《大衍历立成》十二卷、《乐书要录》十卷等典籍。林衡考证,《乐书要录》之传于日本,此时为始,年代邈远,佚亡过半,今所存止第五、第六、第七三卷。林衡尝得抄本一通,无复别本可以对勘,为此他不由得发出感慨:“噫,唐时之书贻于今者,其与能几?苟有存焉,洵虬龙之片甲,旃檀之寸枝,其为奇香异彩,不已有多乎?”并由此萌生希冀:“若夫《唐礼》百三十卷,其或藏于名山石室,亦未可知也。他日幸有获以传之,可称一快耳。”

唐韦述撰《两京新记》五卷,《宋史·艺文志》著于录。林衡偶得古抄本一册,乃其第三卷,而首又阙数纸。尾题云“写金泽文库本”,则是书之流播日本由来已久。但其不完,殊为可惜。中国撰著援引此书者绝罕,唯宋程大昌《雍录》、郎瑛《七修类稿》尝一及之,而其他无见。林衡推断该书在中国久佚。及读清人朱彝尊《书熙宁长安志后》云“东西京记,世无完书”,乃识其书虽存,而非完本。林衡不禁欣喜,心生感慨:“安知彼之所佚非我之所存乎?呜呼!唐代遗书传世者罕,断简剩笔,固在可珍,况两京当时之盛,亦可因以概见,则在好古者,尤所宜珍尚焉者,抑睹只羽片鳞,以想夫龙凤之姿也。”林衡对古写本的评价,使我们想起陈继儒在《太平清话》中那句“抄本书如古帖,不必全帙,皆是断珪残璧”的名言。

日藏古写本中的汉唐遗韵

林衡发现并校定的文学类写本,最重要的有李峤的《百咏》、许敬宗修《文馆词林》等,它们至今不失为唐代文学研究的重要资料。

李峤《杂咏》二卷,或称“百二十咏”,日本平安时代中期,甚喜此诗,家传户诵,至使童蒙受句读,亦必熟背。以故诸家传本,不一而足。在我国,其诗虽散见诸类书各门,而单行本后世散佚已久。及康熙中编《全唐诗》,而《杂咏》亦存乎其中,然佚数句者甚多。《唐书·艺文志》云“李峤《杂咏》十二卷”,林衡考证,此疑误衍十字,《宋史·艺文志》作李峤《新咏》一卷,则识已非其旧。“新”字恐是“杂”字,因形似而致讹。林衡所览数本,其中有一本最系古誊,或为唐时蓝本。

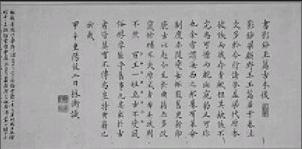

图3林衡《书影钞玉篇古本后》(早稻田大学图书馆藏)

唐高宗朝中书令许敬宗所奉敕编撰的总集《文馆词林》,至唐以降,其书便渐次亡佚。林衡1800年撰《书文馆词林后》,推断日本所传弘仁写本《文馆词林》,原本乃是武周时传本:

《宋史·艺文志》录《文馆词林》诗一卷,而不录其全书,盖当时已阙佚,所存止一卷耳。但以其书之浩博,而诗仅一卷,是则可怪,一字误写,不者上下有脱字,亦未可知也。是编之流传于我者已久,而今亦不复完存,其古钞残本,或藏于古刹,或珍于好事家。余访求蒐索,乃获四卷。其三卷尚多残阙,其第六百

六十二卷多用则天制字,岂以武周时之本而传欤?今皆以通行字更写之。其第六百

九十五卷末记云:“校书殿写弘仁十四年(823)岁次癸卯二月为冷泉院书。”今以干支推之,正当唐穆宗长庆四年,则其传本之久亦可见矣。呜呼!千卷之钜典,而阙佚殆尽,厪厪零编,无复可用,然赖此可以窥其体例于万一也。则又乌可不传焉乎?

图4林衡《书雪景山水图》

(早稻田大学图书馆藏)

在校订时,林衡将原写本中保留的则天制字,全部更写为通行字。继林衡之后,对《文馆词林》加以研究整理的不乏其人。1969年古典研究会将弘仁本影印出版,2001年中华书局出版了罗国威整理的《日藏弘仁本文馆词林校证》,为该书的进一步研究打下了很好的基础。

唐李瀚著《蒙求》三卷,采摭经传故实,隶以韵文,又自注出处于下。简而不遗,以便童蒙。宋人徐子光为之补注。自补注出,而原本佚。林衡获古抄本,无补注,或正是其原本。后来杨守敬赴日访书,所获《蒙求》古本,现藏台湾“故宫博物院”,影印本收入1988年汲古书院出版的池田利夫所编《蒙求古注集成》上卷,可与敦煌本参照互证。

图5林衡书朱熹诗(早稻

田大学图书馆藏)

林衡关注写本,但他对写本研究并没有投入太多精力。除了公务繁忙之外,他虽然对考据学不无兴趣,但作为一位朱子学者,也有认为“训诂琐屑可厌”不“切世用”而不愿多为的一面。1911年出版的《为人豪杰言行录》记载了这样一件事:有书生来拜见林衡,谈到自己认为贝原益轩著述“太俗”,故不屑一顾云云,林衡不悦,说:“益轩先生所著,悉切世用,其人不唯一邦之杰,乃天下之杰也。盖著作若不切世用,便不足以为著作,虽累积数百千言,与腐草败絮何异?”作为官学的领军人物,校订写本只不过是他的“业务爱好”。

不过,作为写本研究的探海者,他对日藏汉文古写本的发现,将山井鼎的成果放大,其业绩依然很值得回顾。他所编《逸存丛书》六帙,书名取欧阳修《日本刀歌》“徐福行时经未焚,佚书百篇今尚存”之意,收录日本所藏中国散佚古籍17种,编为111卷,每书卷末附以跋注。所收《唐才子传》10卷、《文馆词林》残4卷等,皆弥足珍贵。

写本与版本并不是阴阳二界、冷热两极,它们是完全可以相互补充、互证互鉴的。内藤湖南《恭仁山庄四宝诗》之三:“零残盲史王朝写,前辈收储手泽存。细校尤宜搏多板,古香绕笔烂硃痕。”诗的前两句说的是写本可贵,后两句又说需要参照后世的好版本去好好对其校勘。不过,内滕这里只强调了室町初期元人俞良甫抵达今福冈地区的搏多后出版的书籍“博多板”,即早期和刻本,我们今后还要做的,则是参照中日两国保存的历代善本,一步一步来对日本汉文古写本作全方位的整理与研究。

(作者单位:天津师范大学文学院)