历坵部落,看见小米的模样

2015-07-23

历坵部落,位处台东县金峰乡金仑溪流域,是个被山林环抱的美丽村落。传统部落名为“鲁拉克斯”,意思是樟树满布之处,由台东的排湾族、屏东的鲁凯族共同建立的部落。在村子里生活的族人,生计多数还是依赖农业生产,朋友芬瑜跟我说在“八八风灾”之前,当地跟多数农乡一样,年轻人多数选择离乡工作,老人家才是原乡的务农主力,这个村子里主要种植小米、南瓜、花生、玉米、西红柿、洛神花等短期旱作。

“八八风灾”之后,芬瑜工作的基金会开始与部落互动,鼓励部落的老人家尝试友善耕作的农法,并透过返乡年轻人圣华作为协力角色,协助部落耕作转型及带动年轻人向老人家学习耕作知识。部落耆老杜爸爸便是在这样的情况下,被大家所认识。身为鲁凯族猎人的杜爸爸拥有一身好手艺,听芬瑜说复耕过程中,有许多工具都出自他的巧手,对于复耕,杜爸爸有好多想法,经常是兴奋得睡不着觉。

部落旁的南大武山、小米穗成熟的黄澄模样、历坵小农复耕团队成立……都是来自友人的转述,从未去过部落也没看过vuvu(排湾族语,指的是祖父母)在小米田赶鸟的我,倒是每年都会喝到杜爸爸妻子(我们喊她杜妈妈)自酿的小米酒,酸甜平衡的清爽滋味,一喝便难忘。2009年展开的友善耕作,部落老人家也开始回想起小米与部落的岁时记事,从开垦、播种、发芽、除草、结穗、收获、晒小米、分享等过程,小米成长日记至少得花上七、八个月记录,部落的生活节奏都与小米生长周期息息相关。

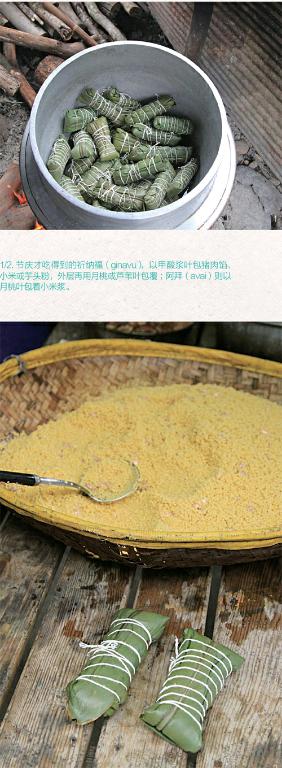

老人家改变了长年习惯的惯行农法,重拾与环境和平共处的传统耕作,却在收成不佳的情况下,信心出现动摇。芬瑜和几位伙伴尝试举办“小农好旅行”,让旅人有机会认识小米酒的原产地,到部落里和老人家一起下田除草,向老人家学习包阿拜(avai,小米粽),透过互动,让老人家有信心。

大家翻山越岭、风尘仆仆来到历坵部落,太阳落下换上了月亮,一整桌的野菜山产已经等着我们大快朵颐。好宁静的部落夜晚,只看见整个村子因为圣诞节妆点起闪亮灯泡,一闪一闪地,带着主的祝福入眠。翌日清晨,清晰看见历坵部落的原貌,小而美的部落,矮房排列,一条道路上可见一间废弃小学、一间早餐店、一间卫生室、一间警察局、很近的距离内有两间教堂……满足很基本的民生需求与无限大的心灵慰藉。

漫步细看,历坵真的是小而美的部落!

家户之间都有自宅的植栽美学与界线植物,公共空间的石墙上布满了部落图腾:地上的守护神百步蛇、天上的守护神熊鹰、小米丰年祭等。我们常说的发呆亭(凉亭)在部落里则称“达而达”,达而达除了有休息功能,也是说故事的所在,更是学习老人家智慧的好地方,对部落而言,达而达就是一个家的学校。

在部落散步巡礼,沿途风景从平房、溪流、槟榔树、芋头、洛神花、月桃,一路走向群山环抱的小米田。第二期的小米已经结穗沉沉,自然的成熟黄色,吸引了小鸟目光,很识货地呼朋引伴夺食享用。部落的林阿姨拿着自制赶鸟器,在田间不断巡走,敲打竹片发出声响赶鸟。老人家赶鸟已经不用稻草人这招了,改走打击乐的路线,我们看得有滋有味,脸上挂着都市的绝叹表情,逗得林阿姨笑得合不拢嘴。

因有客至部落,平日食得简朴的老人家们搬出节庆才吃得到的祈纳福(ginavu)、阿拜备料,教我们如何包食。祈纳福以甲酸浆叶包猪肉馅、小米或芋头粉,外层再用月桃或芦苇叶包覆;阿拜则以月桃叶包着小米浆。繁复细致的作法,透过老人家的亲自教学,每一样食材都记忆了土地的当令风味。

接近旅程尾声时,圣华领着我们走进部落里的魔法森林,高大的茄苳树守护在森林入口。在我们看来不知名的野草野花,圣华都可以喊出名字,甚而一边散步一边教大家如何使用甲酸浆叶、月桃及肾蕨,编织花圈。“山上的东西太多,如果你不会用也没有办法。”圣华说出了许多人的心声。身为部落里的返乡活力,圣华担心老人家的智慧逐日消逝,便扛起教育部落孩子的责任使命,是部落里的大哥哥。

起初说好来给老人家打气的我们,最后却变成是来部落被老人家如沐春风的学生。部落是一所学校,森林是一所学校,田野是一所学校,达而达是一所学校,学校不应该是石砖堆砌、名家设计;而是与日常的相遇、生活的交流。就如同,部落的行事历隐藏了农耕的时令智能,时间的运算和汉人“量的计算”不太一样,而是以月亮、农耕岁时所记录下“质的时间”,深刻地在部落运转。

一趟部落,所遇的人事物,都成了一片自然风景,被我带回自己的日常生活里记忆回味。