王爷与王船

2015-07-23陈花现

陈花现

王爷在闽南的民间信仰里,一直是个玄秘的符号,因为各地诉求与传说不同,而产生了一个庞杂抽象的体系。而王爷信仰的原始形态,可以追究到古人对于『厉』的信仰,古人对于鬼,有两个很重要的观点,一个是《礼记·祭义》里的『众生必死,死必归土,此谓之鬼。』还有一个便是《左传·昭公七年》中的『鬼有所归,乃不为厉』。活着的人对于鬼的态度,更多的是怕,但这种怕,怕的更多的是死,而其背后是对死亡结局同病相怜的惋惜,在旧时的祭仪里,便有叹亡的科仪。

送王船是同安王爷信仰中很重要的仪式,而吕厝华藏庵的送王船,据说是闽台送王船的发源。

“厉”的概念,后来更多是指横死的灵魂,要么死于天灾人祸,要么是族群兼并后留下的无祀图腾,总之便是脱离老死的非正常死亡。厉除了“厉鬼”的解释外,在古意中,又通“疠”,即传染性的疫病,此外,又通“癞”,即是恶疮的意思,在福州所信仰的五帝,便是春夏秋冬中的五瘟之神。旧时闽地湿热,厉鬼和灾祸与疾病形成了紧密的联系,而其归途,居然不是扑杀,而是受到众人祭祀与安抚,这种安抚,正是源于对未知的畏惧,也有生人对死亡的怜悯,且不仅是抚慰亡魂余生未燃尽的遗憾,更是将其引导到民间的实用主义上来。

起初的厉祭礼仪规定得不够细致,大家都比较随性,后来在明洪武二十九年间州府县等行政单位形成了统一的祭礼,但乡里的祭礼往往与本地民俗相结合,有行傩礼驱瘟疫的,当然也有像同安吕厝这样靠海边的,用送船的礼仪,而之所以会用到船,其是合古百越族的舟楫信仰之“以船送魂”的遗俗。大海一望无垠,眼不见为净,便是大家想出来的一个好归宿。

在闽南一带这类以送王船为高潮的祭仪,称为“王醮”,醮在古意是祭酒的意思,后来衍生为设坛祈祷。醮作为祭仪在历代都有流行,兴盛于宋,既有官方的又有民间的,王醮则是斋醮祭仪的本土化,一般以醮典的天数分为三朝、五朝、七朝,即向上苍进表祷告,又向下超度孤魂。王醮耗资巨大,被历代所诟病,《厦门志》云:“造木舟,用真器浮海,任其所之;或火化暴天物也。”所以一般只能数年办一次,但于民间而言,行船走马三分命,终日命悬一线地讨生活,还是需要这么一场狂欢与慰藉,所以送王船在闽南临水而居的区域非常流行。

厝在闽南人的概念里,除了房子的功能外,也可以是个族群聚居的地标,旧时的社区群落主要以宗族聚居为主,一个聚落的大房子前往往都冠着姓氏,例如吕厝,就是吕姓的厝落。但传说华藏庵的王爷,原本是在吕厝隔壁的何厝,因为有个乞丐在何厝的海边捡到了一些被海水冲刷上来的人骸,出于死必归土的善心,乞丐把它们埋在了何厝的海边,这群登陆的漂客(漂浮在海上的尸体)显了灵,何厝人便立了一座小庙来祀奉,后来小庙倾塌,约在明洪武二十四年,他们寄身到吕厝的日月二大使的小庙中。但不曾想大海又与他们过不去,把这座小庙冲毁了,一同遭殃的日月二大使,其实也习惯了被海欺负,因为他们的原形就是相继因海而故的南宋最后两个小皇帝,帝昰和帝昺。但王爷们在附近一处的好风水—龙虾穴的龙虾头上继续显灵,直到吕厝村的吕氏开基祖吕宗裕在此修了华藏庵,安置本社里的神明,自此王爷们才算是解决了住房问题,但因为风水好,王爷们也没再想过要回何厝了,但每四年一次的送王船也成了吕厝村和何厝村之间共同的盛事。有送就有迎,一迎一送,刚好是一次王爷间的交接,旧的王爷带着巡狩被羁押的疫厉乘着王船一同巡游天河,新的王爷被迎进来。

迎王送王

每逢农历子、辰、申年(鼠、龙、猴年)的正月初四日,就在当初王爷登陆的何厝海滩上进行“迎王”仪式,因为每一任王爷的姓氏皆有不同,迎上来的王爷会先自报家门,新王爷回驾时,会念旧先到何厝巡视,然后才回吕厝华藏庵坐镇。此后远近分炉的大小村庄会在不同的月令内组织旗鼓辇队往华藏庵请“代天巡狩”香火回梓奉敬。

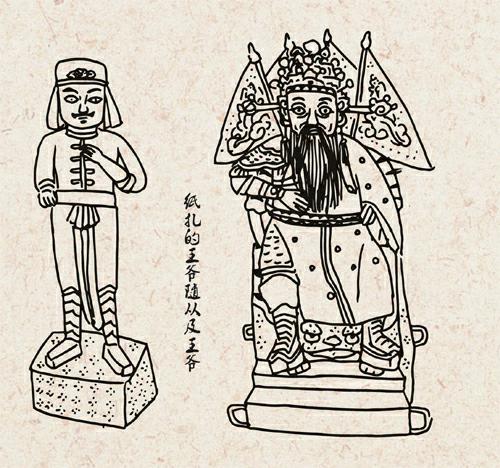

农历十月初二开始送旧任王爷,吕厝村竖起两条40多米长灯蒿以召集旧王兵马,灯蒿的链接处用竹篾固定很是工巧,四方信众就纷纷将旧任王爷的香火送回华藏庵。然后开始造王船,在造王船前还要有开斧仪式,掷筊决定送王烧王船的日子,一般在农历十月下旬。王爷的神像是纸扎的,在送王时,他同王船一起都先在何厝的宗祠内完成塑造,然后再由吕厝人请到华藏庵,这一切正是对于历史的重复。

在送王船的前一天便是一番隆重的祭典,羊趴在猪身上,猪趴在桌子上,一对一对的趴猪趴羊,约有四五百头,此羊一豕一的牺牲规矩,于万历年间的《明会典》便有记载,好玩的是羊的头上还会插上金花,此外各家各户还得在门口斩草料设清水缸,犒赏无形兵马。华藏庵的王爷,在周边各地都有分炉庙宇,遍布同安与晋江,在王船巡游时也纷纷加入队列,王船和王爷从何厝宗祠出发,跟着王爷的还有同样纸糊的兵马与侍从,水手、皂班、吹鼓队一应俱有,众人簇拥着王船,如同行驶在人潮上,巡游到华藏庵落定,王爷开光点眼后接受众人跪拜,庙埕开演歌仔戏和布袋戏,通宵达旦。因为送王船一般在凌晨举行,参与的香客有的就干脆不睡觉,大家一起坐在庙口话仙或者打盹,在华藏庵前有许多分炉地区开设的免费咸粥点供应的服务点给众人提供夜宵兼早餐。王醮进行到夜晚会进行烧天公牌的仪式,一座纸扎牌楼在道士的仪式下被点燃,代表送天神上天。到了十二点,被王爷上身的乩童便开始给王船点睛开光,十二点半,王船便驶往化吉场地。到了凌晨三点,开始送王,随从兵马在前引路,社里各路神明也出辇助阵,信众一路跟到何厝村海边的化吉场地。王爷并兵马被送上王船,王船早已扬帆等待风满,满载着出航的柴米油盐,众人在王船下堆叠纸钱,一把大火,便送王爷去巡游天河,在燃烧中主桅是最后倒下的,一般主桅倒向哪个方向,就兆示着指向的地方来年的兴旺。

送王船的方式,一般就是火烧和放水流,火烧是游天河,水流是游地河。旧时多是游地河,盛满物资的王船被水手开出海,然后就任其自流,捡到王船的地方便要供奉三天,然后再将其送走,颇似曲水流觞,但也有送不走的,接收到的乡社便只好建庙供奉。也有直接穿过台湾海峡的,台湾的一些王爷庙便是接到了大陆这边放出去的游地河的王船而盖的,但后来因为起庙的成本高,怕给后来人带来麻烦,便多改成游天河的形式。

至于作用倒也多少有之,旧时的疫病多为卫生习惯不好所致,而死必归土的观念正是一个很好的卫生习惯,一般送王船要净街放炮,这样间接地带动大家搞卫生,而鞭炮里的硫磺也有消毒的作用。热闹的那几天,正好也狂欢慰藉一下,这正是明哲保身的儒生所不能理解的庶民之乐。总之动态的人本展示比静态的建筑更为难得,这也是闽南乡社信仰的魅力所在,他们在重复历史,却又能看出许多历史在他们身上留下的印记,比如古百越人的舟楫信仰,比如古人对于疫病的态度,艳丽的颜色搭配也是一种美术态度。