一位清军军官、民国老师和关帝庙看守人的太昭编年史

2015-07-20

太昭之得名,据说是清末名将赵尔丰带兵入藏,横马太昭,即将挥师拉萨之时,忽然收到慈禧太后的撤军命令,赵尔丰长叹一声,引军而去。由于在这里收到了太后的撤军诏书,所以起名为太昭。

这个故事中赵尔丰俨然是悲剧英雄,慈禧太后则一如既往地扮演了大反角。太昭变得犹如岳飞连收十二道金牌的朱仙镇,从而充满了功败垂成的悲剧色彩。但这故事也是错误的,赵尔丰入藏是1909年,当时慈禧已经埋在了清东陵,等待着孙殿英把夜明珠从她嘴里抠出来。

“太昭”这个名字其实是以在此设县的民国将领尹昌衡的字命名。只不过正是这位尹太昭先生尹昌衡,在革命中当众砍掉了赵尔丰的脑袋,可见赵尔丰与这座古镇在历史上的交集与悲情。

太昭初印象

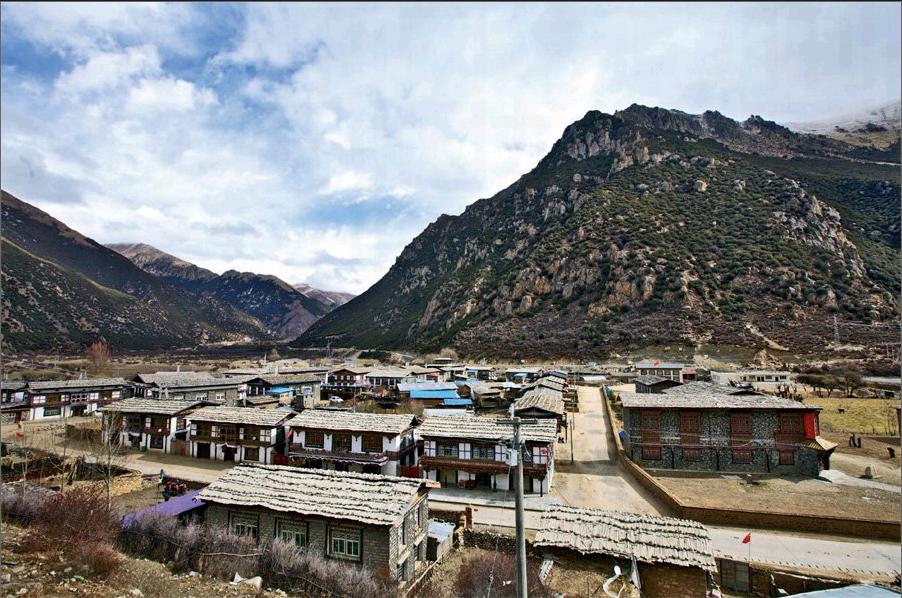

太昭古城用一条河流将自己与年轻的318国道隔开。这座古城,或者说古镇以陡峭高耸的台地、一座小小的拉康(神殿)和飘扬的风马旗面对着318国道。

如果你继续向东几步,就能看见太昭打算保护什么——在台地下的阴影里是一片民居,直接在你的俯视之下,这就是古镇。

大约一二十分钟时间,我们已经穿过太昭号称“小八廓街”的景观民居街,看了一块模糊不清的清代石碑,一万善同归碑。我们还看清了太昭的地势:从北方来的尼洋河(藏语叫娘曲)和发源自米拉山的布曲河以锐角夹击一个半岛,古镇就在半岛的尖端,其宽厚的背部与群山相连,历史上的传统茶马古道横跨太昭的背部。

向北沿娘曲进入深山的道路通向昌都地区嘉黎县,再到那曲地区洛隆县硕督镇,再到昌都,察雅,过金沙江进入四川巴塘、理塘、康定,这就是茶马古道,是清代入藏最主要的通道。生怕我们不知道似的,一辆有那曲嘉黎县标志的卡车风风火火地从身边跑过去,直入深山。

这里在极盛期曾是入藏的重要枢纽,有清军和粮台驻扎,汉族人口据说达到数百人。民国时期更曾一度成为西康省的太昭县。根据资料,在村边靠山的某处,还有上百座清代民国时期的古墓群。

这里的藏式房屋立面都做过统一的整修,看来如同孪生兄弟般一模一样。根据刘赞廷所编写的《太昭县志》来看,百年前的太昭“东西长,南北狭,如一勾镰。”“南北一街,人民八十余户,环绕而居,旧有炮碉数处。”可见太昭的格局没什么改变。

太昭之得名,据说是清末名将赵尔丰带兵入藏,横马太昭,即将挥师拉萨之时,忽然收到慈禧太后的撤军命令,赵尔丰长叹一声,引军而去。由于在这里收到了太后的撤军诏书,所以起名为太昭。

这个故事中赵尔丰俨然是悲剧英雄,慈禧太后则一如既往地扮演了大反角。太昭变得犹如岳飞连收十二道金牌的朱仙镇,从而充满了功败垂成的悲剧色彩。但这故事也是错误的,赵尔丰入藏是1909年,当时慈禧已经埋在了清东陵,等待着孙殿英把夜明珠从她嘴里抠出来。“太昭”这个名字其实是以在此设县的民国将领尹昌衡的字。只不过正是这位尹太昭先生尹昌衡,在革命中当众砍掉了赵尔丰的脑袋,可见赵尔丰与这座古镇在历史的交集与悲情。

江达改名为太昭,是尹昌衡先生情愿。但是这里的百姓口头的称呼,民国时代的官方文献,都继续沿用清代约定俗成的称呼——江达。

现在我们又回到了村头,面对江达(太昭)。清代民国时期,在入藏边军中担任军官,颇为浪漫,爱好写诗,自号“懒兵”的刘赞廷倒是不惜对江达的赞美:绿映黄花十里堤,一江环绕小桥西。

驻藏大臣斌良(1784—1847)更是口气大:“不负蛮荒行万里,中华无此好河山。”我私下揣摩,或许是从江达西去入拉萨的古道上要翻越一万三千余尺的马鹿岭(现称作米拉山,藏族习惯上称作贡布日),“朔风凛冽,冰雪四季,偶有风雪,行之极险。”与之相比,江达真是个平静的小天堂了。

为何江达如此受到垂青?

江达的村民们都聚集在合作社里,合作社原本是江达“宗本”(藏语,县长之意)的府邸,在太昭展览馆建造之前,本是村里最大的房屋,如今改为了村民生产羊毛氆氇(西藏羊毛织物,用于裁剪服装等)的合作社。羊毛漂洗、梳毛、搓毛线、织布、热蒸、烘干、染色、裁衣,一样工序也不少。全村有一半的家庭都有人在合作社工作,庭院中间的音箱以最大音量放着快乐的印度歌曲。

如果我们来采访氆氇制作工艺,一定能满载而归。但听我们说来采访太昭古镇的历史,找老人聊天,村长仔仔细细又读了一遍介绍信,满脸困惑。

太昭古城展览馆的大门为我们敞开了。这栋建筑仿佛是一栋要塞,太昭人将那些遥远的记忆锁在其中。我身边的一块清晰地刻着“光绪二年四月初五日故清显妣松潘中营战兵张公讳永禄之墓 孝女春桃、宁秀”。

眼前这一块墓碑来自一个原本驻扎在松潘,后进藏的清军士兵,他死于光绪二年即1876年,这一年清帝国上下频频发生百姓和传教士之间的流血冲突,左宗棠大帅带兵入新疆。这些恐怕和张永禄先生关系不大,他或许已经在太昭生活了不少年,最痛心的事情大概是临终时没有儿子送葬,只有两个名叫春桃和宁秀的女儿,或许也嫁给了当兵的。

这里还有一块,“光绪三十一年五月二十九申时立,清故蓝富裕恒之墓”,看名字可能和绝大部分驻藏大臣一样,是一个满族。

这里有六枚保存相对完好的墓碑,都来自后山的清代古墓群。此外,这里还有末代驻藏大臣联豫所下发的一枚标准木制粮斗,全清帝国范围内一致。这枚木斗制作厚实、精良,看起来再用一两个世纪也没问题。

世界的尽头

学者们一般将太昭作为一个驿站的形成上溯到乾隆十三年,史料记载:乾隆十三年(1748年),驻扎在嘉黎的清军移驻太昭,在此设置了粮台、把总和外委,“率兵以资镇守。”也就是说,从乾隆十三年开始,太昭就成为了清军入藏路上的一个要塞。这里设立管理军粮的官员(粮台),还设有把总和外委等低级武官。进藏路上,转运和存储军粮恐怕是太昭最重要的职能。直到今天,太昭还有一户人家名叫“珠勒囊波”,意思就是青稞仓库,只存名字而已。

乾隆十三年是平凡的一年,当年海内升平,波澜不兴。人民大学清史所的高王凌教授有一本学术著作就叫《乾隆十三年》,据他研究,乾隆帝在这一年遭遇众多不顺心之事,最后被迫放弃了“回复三代之治”(也就是儒家理想中尧舜禹时代天下太平,世界大同)的理想。不管是否如此,乾隆帝治下的清王朝依然在有条不紊地运行。

这条经过太昭的道路在康熙、雍正年间已经不止一次见证过军队的远征,在接下来的一个半世纪里,清军不停地从这里走过,去平息西藏摄政王珠尔默特那木扎勒的内乱,去打击入侵的廓尔喀人,去打击桀骜不驯的波密王。军人要在此驻扎换防、粮草在此交割分配、公文在此传递,驿马严格按照规定的速度飞奔在这条线路的两端:北京和拉萨。

但是在本地人的心中,太昭成为重要驿站并不算特别重要的事件,太昭的历史最起码可以从吐蕃时代算起。古道上的一块名叫“鹦哥嘴”巨岩。这块尖耸的巨石紧靠着古道,的确很像鹦鹉竖起的长喙,也有人说像是一个人的侧面,而且戴着一顶吐蕃时代王公贵族们戴的锥形帽子。

根据本地传说,松赞干布在迎娶文成公主归来时,经过这里,天降大雨,道路不通。松赞干布刀劈山岩,砍出一块岩洞,让文成公主避雨,同时还派出自己珍爱的神兽鹦鹉前去探路。鹦鹉探听好前路已通,就没日没夜地向回飞,终于把好消息带给了松赞干布,自己也因疲劳死去。松赞干布非常伤心,以至于打动了这里的山石,化作了鹦鹉嘴或是垂头哀伤的吐蕃赞普模样。我对这个传说并不太相信,全西藏关于文成公主和松赞干布的遗迹成千上万,纵然这里的确是茶马古道,也是传说多于史实。

后来我们走过鹦鹉嘴的悬崖,进入青冈林,看到了那块据说是松赞干布劈石形成的岩穴,穴壁上竟然有线条清晰的摩崖石刻,为一佛和两胁侍菩萨,佛带高法冠,头顶有佛光。还有一尊世俗人物像,宽袍大袖有冠,据当地人说是文成公主的父亲:唐太宗。还有多个佛塔图案及藏文题记。

我有些惊讶,后来一查资料,西藏自治区文物保护研究所2009年7月所作的调查,初步认为该石刻的年代为公元9到11世纪,也就说,是吐蕃全盛期一直到吐蕃灭亡早期文物。

鹦哥嘴下竟然真的有吐蕃文物。我因此也不敢断言这块岩石究竟是不是松赞干布一剑砍成的,虽然我感觉这可能是吐蕃时代的僧人利用此自然凸出的岩石作为静修之所,并在石壁上做摩崖石刻以供礼拜。

太昭还可以上溯到前吐蕃时代,从太昭旁边流过的尼洋河就发源于太昭以北的娘蒲乡,所以藏文叫娘曲。而这就是大名鼎鼎的娘布地区,和工布(米林县、鲁朗、米瑞乡、八一镇)、塔布(主要在朗县)鼎足而三,共同构成林芝。在吐蕃史料记载的盟誓中,也频频出现娘布王的名字。

从这里向西,还有墨竹工卡,还有拉萨,还有江孜、还有更远的喜马拉雅山脉中的亚东、吉隆、错那、普兰等真正的边界与边境,但这里更像是世界的尽头。

清朝末年,英、俄侵略势力对西藏进一步渗透,西藏地方统治阶层在外来势力的利诱下,发生动摇。为维护西藏稳定,清政府在西藏推行“新政”,并于1909年,命令四川总督赵尔丰在川军中组织入藏部队,以满清贵族钟颖为统领,进军西藏。这是清军第八次进藏,也是清王朝在西藏采取的最后一次重大军事行动。1909年,清军的步伐声回荡在沉寂已久的古道中,太昭--江达汛(汛为清代军事编制)再次被唤醒。清军势如破竹很快进达拉萨,突然听闻皇帝已经逊位,于是分头折返回内地,其间遭遇惨不忍言,倒是成就了当时的入藏清军军官,后来的湘西王陈渠珍的一本奇书《艽野尘梦》。

不负蛮荒万里行

宣统元年,公元1909年,海内骚动不安。

36岁的江达粮员录事马文才抄誊完毕军粮入库的报告,掏出随身携带的小印,哈气许久,在公文上稳稳地盖上一个印戳。自从赵帅率领的边军入藏以来,三营官兵对藏军猛追不舍,大批军粮在此转运,陈年粮食需要尽快出仓,腾出位置给随军新粮;而原有的粮仓被原先撤退的工布藏军一把火焚毁,还得另觅民房,加以修缮,防止漏雨走水。一旦军粮有失,赵大帅手下那群武夫会直接把他这个小小的粮台录事推到宗本府门前一刀砍了。

江达镇中共有四五十户民宅,有一条街道环绕。还有几栋房屋的废墟,是撤退的藏军焚烧的。再向上看,不远处的山脚下有密密麻麻的坟头,就排列在古道两边。还有纸钱孤独飞舞,自己的父亲就埋葬在那里。

马文才从坡上一路走下来,这里他非常熟悉,十八岁那年,他随驻藏大臣奎焕一同入藏,进驻江达(太昭),这一转眼都快20年了。而奎焕之所以给他这份钱粮,还是因为马文才的父亲早在他9岁时就随驻藏大臣崇纲进藏,并在此过世。这条道路,父亲许多年前也一定走过很多次吧!

马文才一边走上江达这条短短的街道,一边向烟斗里仔细地塞烟草,在粮仓内是万万不敢吸烟的。这东西也是从关内汉地运进来的,可不敢浪费。各家各户都掌上灯了,现在里面都住满了边军第三营。一会吹号之后,大兵们就不能出来了,他们成群结队地围在凉粉摊子前吃凉粉。他的左侧是宗本的官邸,几个亲兵铁塔般地持刀而立,黑洞洞的大门里还设了枪哨。他知道边军第三营管带陈渠珍就在这里。这位陈管带据说是书生投笔从戎,能文能武,是一员儒将。据说还被藏军抓过一次,后来夺马一路狂奔回营,和关帝爷爷一样过五关斩六将,连大帅都起了疑心,以为他投了敌。亲兵们说,陈管带高呼冤枉,其时风云色变,赵大帅又喝退了刀斧手,盘问再三才放下心来,下堂来和陈管带抱头痛哭,说的真真的,就跟戏文一样。

马文才缓步向前,穿过城门,城门楼子上传来清脆的电报声。这可是个新鲜玩意,马文才想,听新来的兵爷们说,一袋烟的工夫,北京城里的宣统爷就都知道了,只不过宣统爷今年才三岁,他老人家可看不明白。城门口很聚着一些人,听人给解说新贴上的告示。那人凑近边读边念道:“驻扎江达委员分省补用知县石鼎昌,为出示晓喻照得江达硕般多地方因临大路常有盗匪出没骚扰掠夺行商……”

马文才吸着烟袋锅又听当兵的说,第一营的陈庆管带在工布路山口大破藏军,“缴获蛮刀蛮枪无数”,而骑兵统领张鸿升带着四十骑兵和一台机关炮更是一往无前,直下墨竹工卡,如摧枯拉朽,拉萨指日可下云云。

马文才有点担心自己在甘丹寺里当僧人的儿子,他已经托人捎了口信,大兵过境,让儿子好好地跟着经师念经,顶好过几年能被派回江达的寺庙里当值。别没事去拉萨瞎跑,炮子可不长眼。他抬眼望去,天色更暗,文告上的字完全看不清楚,只能看到道光年的驻藏大臣所书的“威震西南”的牌匾。他出了城门,右行去寺庙,这里有乌金拉康和吐其拉康两座小庙,里面供着莲花生大师和千手千眼观世音,他每日回家前,会来这里拈一炷香。

马文才这几日新结识的刘懒兵刘大人消息灵通,给他说了不少家乡的事。家乡也在闹革命党,学生娃娃们把辫子都铰了。不知家里的祖坟还好不好,这一来藏地都20年了,也没人回去扫个墓。昨天夜里又梦见老娘了,边哭边说自己不孝,这么多年了也不来坟头看看她。

马文才怔怔地想着,眼前一黑,一抬头,发现自己已经站在树下,眼前就是关帝庙(藏族称为格萨尔拉康)和度母殿,马文才想去关帝庙求个灵签,要是兆头好,他明年就回四川老家去扫个墓。他跨步进去,拜在神像前,黄脸的关老爷/格萨尔王依然目光炯炯,一把青龙偃月大刀冷对烛火。

哥哥说,弟弟睡觉

民国二十九年藏历十一月初十日(1941年1月),江达(太昭)小学正式上课,地点暂时设置在邮局,其老师也就是邮局看守人,当年已经六十有七的马文才。马文才的薪水也从藏银九两的邮局工作涨为藏银五十两的教书先生, 这所学校的开设归功于民国的西藏办事处处长,北大学子,五四青年孔庆宗。这位“五四”运动的亲历者发现,昌都、江达等地的汉族人,“多已娶土妇生子女,其子女且不懂汉语矣。”他想,不振教育,长此以往,藏族和汉族必受英国人之蒙蔽,开设学堂势在必行。

“这个地方就是关帝庙了。”村里给我们派的向导和翻译洛桑指指两棵大树之间的一片空地。这个个子矮矮的裁缝有些困惑,不知道我们究竟要找什么。这里只剩下了几堵眼前就要没入泥土的石墙,隐约能看清门的位置。

有清军驻军的地方,一般一定有关帝庙,军人在此祈求胜利,商人在此祈求发财,百姓祈求平安。拉萨的关帝庙依然得到了保留,就在布达拉宫对面巴玛日小山上的功德林寺,也被称为“格萨尔拉康”或者“关帝拉康”现在证明为“关帝、格萨拉康”。日喀则的关帝庙旧址也在宗山下面,现在那里有一座格萨尔小学。如今太昭的寺庙不存,两棵巨树倒是撑天蔽日。

“那个树是格萨尔的头发,要是眼睛痛,或者小孩做了噩梦,就拿树上掉下来的叶子放在火里熏一下,马上就好。”裁缝洛桑忠实地翻译着82岁的老者仁青贡布的话。这位老者是我们在太昭所找到的最年长者,他生于1933年。这位老人裹着深蓝色藏袍在院场里坐定,很有些老僧入定的意思。他所回忆的江达也是上世纪40到50年代为主。

“那个格萨尔拉康里面呢,格萨尔是黄脸的,长胡子到胸口这里,穿着藏袍,是站起来的。除了格萨尔,还有他的四个手下,嘎玛(音)、赤东(音)、丹玛(音)、阿古吉本(音)。”洛桑翻译道。

“每年一次,江达(太昭)的汉族人会聚起来过节,他们把格萨尔的刀这个样子竖起来。”老人比划着手指。据四川师范大学历史文化学院院长王川对民国西藏汉人社会研究表明,“民国时期‘单刀会等在拉萨汉人社会盛行,全体汉人夏历五月十三日相聚于关帝庙,庙会名为‘十三单刀会,意为‘关公的磨刀盛会。在会上除了供拜关公之外,也商议一些汉人群体共同关心的事。江达的“单刀会”与拉萨等地应该大同小异。”

我依然纠缠于格萨尔和关公的区别,这一部分洛桑翻译得更加艰难。于是我在采访本上画上了一柄关老爷的青龙偃月刀,这把刀据《三国演义》的记载,又名“冷艳锯”,刀长九尺五寸,重八十二斤。看过《三国演义》小人书的人,不可能不记得这把长刀。关汉卿版本的《单刀会》中,关老爷身边正是这把大刀——“大江东去浪千叠,引着这数十人驾着这小舟一叶。”

“钢刀。”老人突然冒出一句标准的汉语,他食指定定地指着我画的青龙偃月刀,仅存的两颗牙齿笑得摇摇欲坠。或许我听错了,或许他说的是“关刀”。但是确定的是,江达的汉人所过的单刀会中,供奉的的确是关帝老爷的青龙偃月刀。

民国二十九年藏历十一月初十日(1941年1月),江达(太昭)小学正式上课,地点暂时设置在邮局,其老师也就是邮局看守人,当年已经六十有七的马文才。马文才的薪水也从藏银九两的邮局工作涨为藏银五十两的教书先生。课本最初使用的原有的几本旧书,如《忠经》、《孝经》、《百家姓》、《弟子规》。 这所学校的开设归功于民国的西藏办事处处长,北大学子,五四青年孔庆宗。这位“五四”运动的亲历者发现,昌都、江达等地的汉族人,“多已娶土妇生子女,其子女且不懂汉语矣。”他想不振教育,长此以往,藏族和汉族必受英国人之蒙蔽,开设学堂势在必行。后来,孔庆宗又托进藏的汉族法师购买了“初小一,二年级国语教科书各百册”。据资料表明,首批入学“江达小学”的小学生共15名。

20世纪40年代,距离清帝国崩溃已经有30年,当年被清军带到这里的遗民已经过去了整整一代人,他们或者融入了藏族之中,或者死去,或者无声无息地回到了内地。

“我们的老师叫果果莱迪,他年纪大了,在邮电局里给人写信。他家就住在关帝庙那边,就是现在展览馆的位置,都是他的院子,他管这个林卡(园子)。”老人想了想,突然灵光一闪,“还有啊,他是汉族的官,官的名字叫‘香烟。”

我们听得如坠五云雾中,“香烟”是个什么官职?“果果莱迪”怎么听也不像是汉族名字。“果果”就是哥哥,当地藏族一般如此按汉语称汉族人,即某某哥哥。日后我们又仔细阅读了王川教授所引用的民国史料,终于发现一些重要线索——马文才,祖籍四川巴县,清军撤退后,一度依靠“早年汉属关帝武庙香资(就是香火钱),年种青稞地一块维生”,后来在原西藏噶厦地方政府的江达邮局担任书记。还发现有史料表明,1940年10月,马文才致函孔庆宗,请求租用关帝庙旁土地耕种以救家口。

年迈老人,关帝庙旁居住,代写信,是小学的老师,四点无一不符合。我们终于确认了,果果莱迪就是马文才,资料和真人的回忆在此终于契合。“香烟”的问题也获得了解决,马文才曾担任汉人保甲制度的头领“乡约”。

但除了马文才,我们再也没有办法将档案中其他名字与老人口中的那些“哥哥”对应起来。我们安静地听老人说着那些陌生的、遥远的故事。

“哥哥麦子”(音)或者“哥哥割麦”(音)是做凉粉的,脾气不好(我大胆猜测,这个名字有可能说明此人或许是一个穷苦的麦客,孑然一身背着镰刀走四方给人割麦子换口粮)。仁青贡布他们这些孩子喜欢用牧羊抛石的“乌尔朵”扔石头砸他家的小门,“哥哥麦子”就会掂着菜刀怒冲冲地杀出来。打群架时,他也总是挥舞着菜刀,似乎他和菜刀成了亲,他解决一切问题的方法就是菜刀。热血的“果果麦子”死在江达,埋在后山。

“哥哥阿迪”(音)是做皮鞋的,他人很老实,话少,1959年解放军入藏,藏军溃退经过江达,几个溃兵打算杀了“哥哥阿迪”这个汉人来解恨,把他踹得死去活来。还是仁青贡布的父亲看不过去,出钱保下了“哥哥阿迪”,但从此“哥哥阿迪”的身体就变得很不好。(后来我们采访到了“哥哥阿迪”的儿子,得知他的名字叫侯坚,来自云南,曾是一个茶马帮的伙计。)

还有更多,“哥哥玉素”(音)是做衣服的,“哥哥次松”(音)年纪更大,以看守关帝庙为业,等等。果果在上世纪40年代,停留在江达的汉人已经降低到个位数。

后来呢,后来他们都过世了,埋在后山,依然坚守着汉族的葬俗:给亡者理发,洗刷干净,放直在棺材里,身下垫着松柏。有钱的贵人还会在棺材里陪葬银子、戒指和手镯。亲人要洒纸钱,烧香,还要到坟头送饭七天,并在朔风大野之中,缓缓归去。他们远离了故乡,也远离了动荡不安的20世纪初叶。

我们的翻译裁缝洛桑有些恍惚,我们问他,他回答道:“我也刚知道,老人说了,我爷爷的爷爷就是哥哥莱迪,我是他的后人,我的祖先原来也是个汉族人。”

霜降后,叶渐黄,西风吹来,落叶满阶

在这封《江达小学教员马文才呈处长陈述命途多桀》的书信中,他回顾了自己的命运多舛:早年丧父、兄长弃之不顾,被继母抚养成人,入藏后迭遭战火,妻子儿女除幼女外皆过世。从文字来看,这是一个真正的性情中人,我竭力地想象他如何在邮局二楼的小课堂上讲授汉语,但是我想不出来,马文才化作一缕青烟消失。

“我还见过安班呢!”老人说。这让我极为困惑,老人出生在1933年,他绝不可能见过清代的驻藏大臣。但是否是民国入藏的代表和官员呢?我于是问老人,“安班”的服装是怎样的。

“看不到安班,他坐在轿子里,旁边有好几个穿黑衣服的卫兵,走过去卫兵就把你赶开。”

我于是在笔记本上大致画了清代的顶戴花翎,民国的服装我不知道如何画,就勉强画了一顶西式的硬壳礼帽,给老人家看。

“顶上还缺一个圆球球。”老人指着硬壳礼帽说,我于是半信半疑地加上了一个绒球,老人合掌微笑,“哦,就是这个样子。”我却哭笑不得,这究竟是怎样的服饰,黑色制服,硬壳礼帽,头顶还有绒球,像是法国水兵或者安徒生笔下的锡兵。如同宫崎骏的动画片中走出的形象,却让老人勾起了儿童时的回忆,频频点头。此刻荒风吹过,风动的转经筒哗哗作响,寒林如烟,我们所讨论,所回忆,所沉默并思考的,似乎是一个传说,是一本古旧而颜色泛黄的历史的风情画册。如同古埃及的石像,向自己水中的倒影垂下眼睑,静默观察。

我们打算告别,老人忽然摆出了一个摇动筷筒的姿势,再次露出了微笑。他老迈的手摇啊摇啊,虚空之中有一根筷子似乎伸了出来,老人拈起来,上下读了一下,然后递给我。我瞬间明白了,这是汉人的求签。

“格萨尔拉康里,有这个呢。拉萨巴玛日的格萨尔拉康也有,一模一样的。”

我眼睛发热,心中空荡,只有低下头去向老人告别。家山万里,马文才和他的同胞们,只有一次一次在灯火下摇动签筒,默默祈祷,看看冥冥中落下的是什么命运。那细如蚊足的小字,语焉不详,神意渺然难测,他们惶恐地读,勉强地把握着自己飘摇的命运。

“…民国庚辰年(1940年),命途多舛,掌家二女子及干殿寺(甘丹寺)和尚于相继而亡,哀困之际,幸蒙天恩神惠,复蒙民主处长(应为“驻藏办事处长”)姑念困苦不堪,檄饬教学,天相衣禄补救生计之法。迄今年已六十有七,老病多弱,恐有不测,无从靠着,心挂意歉,只有一小女,年近二十,身矮力弱,不肯长大,现托拜亲友梁成栋着照…”

这封书信可能是马文才最后的文字,在这封《江达小学教员马文才呈处长陈述命途多舛》的书信中,他回顾了自己的惨史:早年丧父、兄长弃之不顾,被继母抚养成人,入藏后迭遭战火,妻子儿女除幼女外皆过世。从文字来看,这是一个真正的性情中人,我竭力地想象他如何在邮局二楼的小课堂上讲授汉语,但是我想不出来,马文才化作一缕青烟消失。

几天之后,或许是冥冥之中自有定数,我们极为巧合地读到了民国时代小学课本的影印本,没有办法确认这是否是马文才所使用的课本。但其中确实有鱼,有鸡,有哥哥和弟弟。这课本似乎一篇一篇,都是为马文才所写。

再一次的,我们走出了太昭干燥多石的青稞田,向北望去,那一堆一堆散乱的石块就是汉人的墓地,没有墓碑。马文才和他的同胞们就卧在这里,他们的孩子曾在这里奔跑,为长辈扫墓,走过不知名的墓地,回到家中。

“好哥哥,好弟弟,手牵手,同回家。母为儿,解书包,携儿入室。”

从这里向西,到尽头的鹦哥嘴,重新跨上古道,超然凌空十几米,脚下就是碧绿的河水。

“梧桐两株,枝高叶大,霜降后,叶渐黄,西风吹来,落叶满阶。”

道路一直延伸,应该会一直延伸到传说中的鹿马岭,我们于是回头,再次来到悬崖边俯视江达古镇,看到了关帝庙的废墟和那两棵大树。

1951年的5月23日,中央人民政府的全权代表和西藏地方政府的全权代表在北京签订《中央人民政府和西藏地方政府关于和平解放西藏办法的协议》,宣告西藏和平解放。西藏人民从此摆脱了帝国主义的侵略和羁绊,西藏地方的历史画卷从此掀开了崭新的一页

又过了几年,川藏公路全线贯通,太昭古道不再成为四川与西藏之间最重要的道路。太昭作为驿站的地位也随之消失,新川藏线上崛起的诸如芒康、邦达、波密乃至新城八一等地取代了其地位。

如今太昭作为工布江达县的一个村庄而存在,随着318沿线的旅游业开发,太昭古镇已依照原貌修茸一新,太昭将凭借其厚重历史迎来新的转机,成为以旅游业为依托的新兴的旅游小镇。