中国乡村传统文化活动及其治理功能——基于陕西D村的个案研究

2015-07-13刘超刘明

刘超,刘明

(1.武汉大学政治与公共管理学院,湖北 武汉430072;2.中国社会科学院近代史所,北京 100006)

吴理财在研究公共文化服务的运作逻辑时率先提出“文化治理”概念, 认为文化治理是一种现代治理范式,指“通过公共文化服务,达到‘文化引导社会、教育人民、推动发展’的功能”,即透过公共文化服务培育公民精神、建构文化认同,在认同、协商的基础上达成治理[1]。在当下中国的村庄治理中,文化治理规范乡村秩序的功能并未得到足够的重视[2]。2014年暑假,笔者在陕西关中进行了为期20天的驻村调研,发现当地以自然村为基本的认同和行动单位,自然村内部虽然存在户族意识,但整体上社会结构比较松散,呈现出一种“弱结构、强关联”的状态。这种“强关联”状态的形成,与其以自然村为单位的文化活动密切相关。正是这些文化活动构筑了比较稳定的社会秩序,从而为村庄治理秩序的形成创造了基础性条件。特别是D村①,从村庄治理的实际效果来看,该村先后被省、市、县评为村务公开先进村、“五个好”先进党支部、敬老模范村、省级生态村、先进基层党组织、平安村、示范村、“5A”村、美丽乡村,呈现出和谐稳定的良好局面。由于村庄的文化活动比较复杂多样,笔者拟结合调研所得相关材料②,对D村有代表性的庙事活动、社火活动、红白事活动三种文化活动形式进行梳理的基础上,探讨在村庄场域下文化活动的治理功能及其经验。

一、D村传统文化活动的基本形式

陕西D村文化活动主要包括庙事活动、社火活动、红白喜事活动三种文化活动形式。它们依托其组织性活动,塑造了村庄最为重要的公共生活,对村庄结构及治理皆产生了重要的影响。

1.庙事活动

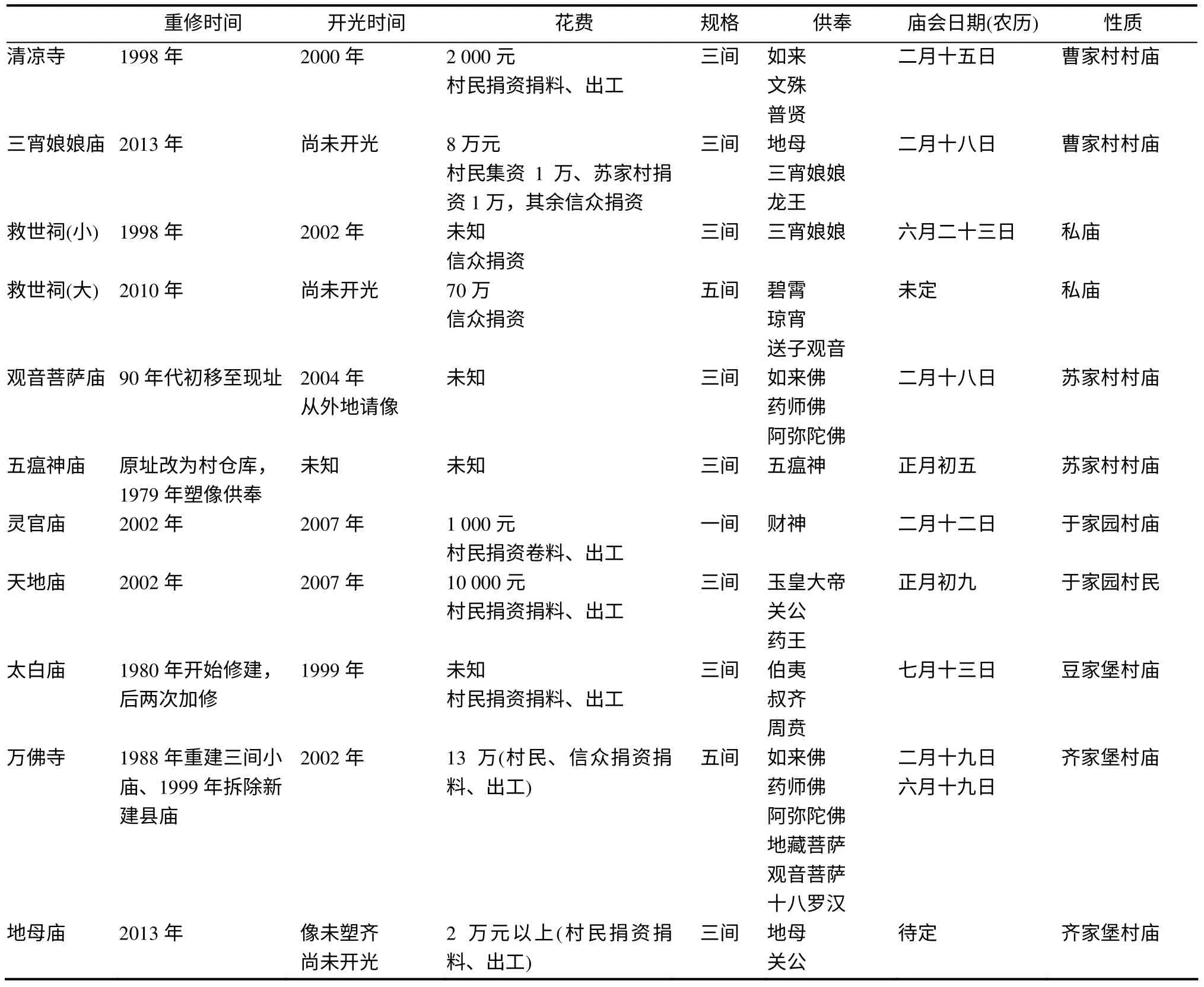

关中庙宇的重要特点即自然村皆有村庙,庙宇的修建、日常管理、庙会活动都依赖于全村的参与,且每个村民家庭都有参与庙事活动的义务。D村庙事活动分为庙宇的修建与日常管理、日常参拜、庙会活动、正月初一的敬香活动四类。D村庙宇基本情况如表1所示。

表1 D村庙宇概况

D村庙宇或为私庙,或为村庙。私庙的修建基本上都是基于自己及家人的个人信仰。私庙的修建作为信众之事,村组会基本上不闻不问,仅提供简单的配合,如土地的使用,水电的接入等等。私庙修建的资金来源主要有日常活动中积累的香火钱以及修庙时信众的捐资,修建过程中信众也会出工出力。庙宇财产在归属上并不明确,一般认为属信众所有,由庙管会负责管理。修建村庙宗旨则在于保佑自然村及全体村民。村庙一般是重修村庄历史中早已存在而年久失修或被毁坏的旧庙,村庙的修建为本自然村的重大的集体事业,每家每户的村民不论信奉与否,都有义务参与,或出工出力、或捐资捐料。如太白庙重修时,预算费用大概需要8 000元左右,修建委员会决定按户来摊派费用,每户50元起步,全自然村共150户,除25户因为是基督徒、或存在家庭困难未交钱外,一共收了6 000 多元,全部用于庙宇修建。村庙财产属于全村所有,其日常管理亦有庙管会负责。

村庙的重修有着大体相似的程序。首先,重修发起者联络村中有威望的老人在一起商量,意见一致后在村庄成立一个有广泛代表性的修建委员会,成员要求门户大、有威望且热心爱庙;第二步通过发通知书或以街谈巷议的方式广而告之,争取村民的支持并号召村民捐资捐料、出工出力;第三步召开村民会议,邀请小组干部、村民代表、各个门户的代表以及有威望、能力的村民参与,商量并决定具体实施方案,之后由委员会负责具体的修建过程。庙宇修建好后,会在修建委员会的基础上产生管理委员会,具体成员包括庙长(主要负责庙的日常管理)、会长(负责庙会活动)、会计(管理账目)、出纳(管理香火钱)、灶长(庙会时负责灶上采购、做饭等)。这些职务都没有任何报酬。庙宇在日常管理过程中有一整套约定俗成的规则,如财物报销制度,任何庙宇的花费必须保留单据,由庙长签字认可后在会计处报账,会计开具证明再依据此证明在出纳处领钱。

日常参拜活动主要是每月初一、十五,庙长开庙门,信众前来上香,平常上香者多为中年妇女,或在庙中念经,或拉家常,庙宇成为家庭妇女重要的公共空间。庙会活动则是村庄的大型聚会,庙宇一年之中会确定一到两个固定日期(一般是供奉神佛的生日)做庙会,庙会主要有清理打扫庙宇、祭祀仪式、念经、文化娱乐、开灶做饭等活动,庙会组织工作由庙管会承担,由村民协助,如端茶倒水、清理打扫等等。庙会是整个自然村的节日,村中老少成群结队前来祭拜,供奉香火钱并观看文化娱乐表演。而最能体现庙宇村庄属性的莫过于正月初一的敬香活动,此时村中外出务工、经商、求学者大多回家团聚,初一早上吉时,庙上响起鞭炮声及锣鼓声,村民以家庭为单位到庙中上香并捐香火钱,举行宗教、祭拜仪式和聚餐活动,沟通信息与感情。

2.社火活动

社火是中国西北地区古老的民间艺术形式,指在祭祀或节日里迎神赛会上的各种杂戏、杂耍的表演。社火活动主要包括芯子、高跷、跑旱船、锣鼓队表演等形式。所谓芯子即在一个专用桌子上,固定一根形状各异的约两米高拇指粗的钢筋,用色纸做出各种造型的东西,如棉花、果树、纺车、布机,龙、虎等世间百物,然后按其内容把男女小孩装扮成戏剧人物,站立顶端,少则 1人,多者 10 余人,或并立或叠置或横卧或倒立。 社火中的高跷往往成群结队而行。跑旱船则是由女演员扮驾船姑娘,男演员扮引船舶公,二人载歌载舞,紧密配合,表演各种戏剧性的情节。此外还有锣鼓队在社火表演开场,前举大旗,上书各自然村庄名。社火表演者皆着古装戏服,男女老少皆可参与,且规模很大。规模最小的社火表演也必须50人以上(其中需小孩30人左右),一般都在150人左右,全自然村基本每家每户都有人参加社火表演。

社火表演主要分为两类。一类是县里正月十五组织的社火表演,名曰“开正”,全县有社火队的村庄皆被邀请参与,时间为一天,社火表演所需大约两万元,费用由县政府支付。另一类是周边村庄唱大戏时会请社火。这一类社火表演规模更大,而且时间长,一般为三天。费用根据车芯子数量确定,不管是哪一类的社火表演都不以营利为目的,如有结余,也大多会用来买道具,如服装、锣鼓等等,偶尔也会将结余平分,但数目很小。

社火表演的组织领导机构即社火会,由八个人组成,分别负责对外接洽、车芯子设计制作、人物设计及角色安排、道具、化妆以及相关的财务工作。社火会中有一整套约定俗成的决策机制及财务制度。D村的社火表演源自解放初,村中几位长期在外务工的人接触到了社火表演这种艺术形式,回到村中后便一起商定开始耍社火,自此之后基本上从未间断,逐渐成为村庄重要历史记忆及公共活动。之所以能一直坚持下来的主要原因在于:全村村民都爱耍,耍起来热闹;耍社火关系着一个堡子的名誉。

3.红白事活动

关中农村素有厚葬的传统,丧葬务求奢侈、竞相靡华的风俗特点,在唐代即已有之[3]。厚葬在D村体现在几个方面。一是丧事时间长,最短也需三到五天,长则十余天,一般都得七天左右。丧事时间的长短主要取决于主家的经济能力,也受到气候时令的影响。二是丧事程序复杂。主要分为看日子(请阴阳先生计算下葬日期、看墓地)、报丧(门户的年轻人亲自上对方门报丧)、入殓(将死者更衣放入冰棺)、挖墓室、吊唁、下葬等程序。有些程序还非常复杂。如挖墓室,不仅需要挖出墓穴形状,还需要上混凝土、贴瓷砖、粉刷涂白等,最起码得七八个人挖三日才能完成。三是丧事规模大,逝者入殓之时,五服以内宗亲及姻亲到齐,而至吊唁及下葬时,则全村每家每户皆须派人参与赶礼。主家不仅要延请法师念经,一般为一天两晚或两天三晚,还需请来乐队、戏班子或者歌舞队,或唱秦腔或表演现代歌舞,一般为三日,尤其是下葬前一日晚上,必须有大规模的表演活动。

相对于白事来说,红事则相对简单,传统关中乡俗包括说媒(提亲)、背见(临时见面)、见面(正式见面)、请媒人、道喜、下财、看屋、扯衣服、择吉日、下帖、抬箱子、祭祖、迎亲、抬轿、压轿、拜堂、入洞房、婚礼、婚宴、闹洞房、回门等程序。D村婚姻也大致遵守着这些程序。红事的复杂在于各个环节都很有讲究,比如谁办合适、什么时间最好、什么环境、什么地方恰当等等都有着严格规范。在办婚礼的时候,本自然村每家每户都要有人参与赶礼,主家亦要请乐队、戏班或者歌舞队。

因一般各家各户都得卷入其中,D村红白事成为全村一项重要的公共活动。由于红白事比较复杂,主家一般离不开村民协助。另外,由于主家经验、能力等方面的欠缺,不一定能将红白事操办好,因而在举办红白事的过程中,渐渐产生了一批比较稳定的帮助村民操办的精英人物,称为红白理事。这些精英人物不仅要具备一定的文化水平,懂得红白事的礼节,而且要能说会道,能力出众。一般红白理事都是由老一辈红白理事培养出来。红白事的操办虽然由红白理事与主家共同商量决定,但红白事的礼节、程序安排、具体工作及人员的安排等等都由红白理事来负责,红白理事并不收取报酬,属于无偿服务。

二、D村传统文化活动的治理功能

在D村,每一次庙事活动、社火活动及红白事活动都是一次集体行动。这三类活动有着明确的领导组织即庙管会、社火会及红白理事会,有着明确的规则,对村民有着一定的约束能力和领导能力,能培养村民的规则意识、团结协作的能力、纪律意识和责任意识,从而对凝聚社会资源和乡村治理秩序的形成起着重要作用。

1.培养村庄集体认同及行动能力

D村这三种文化活动无一例外都有着明确的参与群体,即全体村民,因而在参与活动的同时无形之中加深了对自然村的认同。由于村庄集体认同与集体行动能力的存在,村庄公共规则及公共利益不仅存在明确指向,而且有着明确的守护者即村民及乡村精英,同时公共舆论依旧存在且发挥作用,村庄也就形成了价值和意义的生产能力。换句话来说,即公共性超越个体和家庭层面,能够动员村民参与公共事务的组织性力量、凝聚性权利、权威性认同也就被生产出来,从而为村庄治理秩序的形成提供基础性条件[4]。如从村庄决策的产生来看,任何涉及到整个村的重大决策都需要召开扩大会议,成员包括村两委、村监督委员会、党分支部书记、各村民小组组长、会计、出纳以及老资格的村民代表,共70 余人,且会风严肃,必须关手机、不准抽烟、不准说话,迟到半小时以上者罚款100元。而任何村民小组层面的决策亦是由组长、会计、出纳和村民代表集体讨论决策。从实际效果来看,这种集体决策机制能有效保证村民的民主权利和决策质量,也有利于决策的顺利执行。又如D村在大规模种植经济作物的条件下,现在依旧实施着五年一调的土地调整制度,从而保证了土地资源配置的公平公正,由此可见村庄公共性的强大。

2.凝聚村庄社会资源

由于村庄治理资源的有限性及村民自治制度的实施,村庄治理很大程度上依旧是黄宗智所说的“集权的简约治理”,即治理行为不是以科层化、文本化的形式通过输送财政资源与身份来实现,而是“集权的简约治理”,即依靠无需支付薪水的非正式官员,以一种低成本、低负担、高效率的方式来实现纠纷的调解、公共事业建设等治理和行政目标[5]。而治理者实现治理目标,很大程度上依赖于其自身所拥有的社会资本,即村庄中的社会关系和社会结构以及治理者在这种社会关系和结构中的位置[6]即权威和面子。在D村,庙事活动、社火活动及红白事活动,为不同类型村民之间的交流提供了有效的交往空间,使村民超出血缘型的户族关系,通过集体的参与合作和时间纪律的控制,培养了村民的规则意识,有效地完成了对村民的组织化,从而建立了村庄层面稳定的社会关系与社会结构。作为非正式组织的庙管会、红白理事会及社火会要想开展活动,组织者必须有领导村民的能力,同时又有能力解决活动举办中的各种困难,而且组织领导这些活动没有报酬。乡村精英通过在这些文化活动发挥组织领导作用,有效地积聚了自身所拥有的社会资本,一旦这些乡村精英参与村庄治理,这些社会资本便成为其治理行为所依赖的基础性条件。

3.构建乡村精英生产机制

D村通过传统文化活动成功培养了一批乡村精英,为村庄治理提供了源源不断的后备力量。从人数上来看,D村共有村庙九间,每间需要庙长、会长、会计、出纳等至少4~5人,这样算来全村大概40人左右。而红白理事每个自然村一般都是5人左右,五个自然村即25人。再加上社火会的8人,不排除重合者,在一定时间内,担任庙管会、红白理事会及社火会领导职务的村民不下70人左右。这些乡村精英的产生遵循培养制的逻辑,“老一辈的人看你能干,就把你带进来,锻炼几年,老人就退下去”,通过培养而产生的这类乡村精英有着相同的特点即有权威、有能力、有公心。在当下的选举体制之下,乡村精英能够有效地转换身份,成为村组干部或者村民代表,参与到乡村治理过程中去。在D村,共八个村民小组组长无一例外皆是本自然村的红白理事,而在行政村层面除妇女主任外,其他四名村干部无一例外皆是红白理事,由此可见一斑。庙管会、社火会、红白理事会这三类非正式组织与村民自治组织这种正式组织之间,在规则上有着极大的亲缘性,如决策机制上的集体决策,会计、出纳的财务报销制度等等,这一套制度规则上的亲缘性使得乡村精英的身份转换更加便利。而这一套生产乡村精英的机制,同时也对越轨者即违反村庄的公共规范、侵害村庄公共利益的村民产生了排斥作用。如在D村,红白理事齐某因被村民认为侵害了全村人的利益,在其主持某家丧事之时,村民看到其在便皆不来参加葬礼,主家无奈只好将该红白理事请走,村民才陆续赶过来。

4.满足村民精神文化需求

在当代中国的很多村庄,现代农业技术使村民有了更多脱离劳动的闲暇时间,村民的闲暇极易成为个人性的闲暇,缺乏公共性和社会性的作用,村庄公共文化活动越来越少,村民的精神文化需求难以得到满足[7]。而在D村,通过庙事活动、社火活动、红白事活动,村民文化生活得以丰富多彩,而且这些活动不知不觉中影响着村民的思维方式和行为方式,实现着“以文化人”的作用。从庙事活动中的祭拜神佛,虽然可能出于功能性的需要,但在此过程中儒家的忠孝仁义观念、佛教的因果报应观念以及道家的承负报应等观念亦为村民所认同,并成为村民的人格榜样,“神就是人,供奉起来,做个表率,做个榜样”。而社火活动之中通过对古代英雄人物及德行人物的扮演,也无形之中传播着善恶之别、行善积德的观念。红白事活动亦同时将慎终追远、忠孝、家庭观念传播给村民,这些活动皆在无形之中起到了引导教化村民的作用。

三、D村传统文化活动对文化建设的启示

陕西D村的庙事、社火及红白事活动,生产了非正式组织及非正式的乡村精英、公共活动及公共舆论的机制、集体行动的运作逻辑,形成了稳定有序村庄社会关系网络及社会结构等。这些都成为村庄形成善治局面的基础性条件。

改革开放以来,很多地方政府的乡村文化建设思路要么是“文化搭台、经济唱戏”,即通过文化建设来发展乡村旅游,招商引资等,要么是简单地强调文化基础设施建设及文化下乡,为村民提供文化娱乐设施及文化产品[8]。这虽然在一定程度上可拉动经济发展,丰富村民的精神文化生活,但都属于脱离乡村社会关系与社会结构的“城市中心主义”思路,因而对乡村治理改善的效用十分有限。

有效的乡村文化建设或乡村文化治理必须满足四个条件:一是个体农民能够参与其中,切身感受到村庄文化的魅力;二是村落文化倡导的核心价值观能够被普通村民所接受,并得到村民发自内心的认同;三是村落文化规范要有公共性,能够对社区边缘者产生一定的心理威慑压力;四是村落文化要有利于再造权威,并为权威发挥治理功能营造良好的社会舆论环境[9]。D村传统文化活动及其治理功能的实现对于当下中国有效推进乡村文化建设或乡村文化治理具有以下重要启示。

(1)乡村文化建设必须适应当地的社会结构。中国乡村社会普遍以自然村为基本的认同和行动单位,D村的庙事、社火及红白事活动主要以自然村为基本单位,体现了对乡村基本社会结构的遵循。这是其传统文化活动长盛不衰的重要原因。同时,这些活动能进一步强化村民对自然村落及其传统文化的认同。其实D村的庙事、红白事活动本就是中国历史上文化治理的延续。就庙事而论,自唐代以来,寺庙兴盛本就是国家力量推动的结果。“国家立寺,本欲安宁社稷”,即国家通过宗教信仰活动来教化人心。传统红白事活动中的婚丧嫁娶礼仪一直以来都是儒家教化人心的基本手段。红白事活动在解放前的基本单位是户族,新中国成立后周围主要以自然村为单位,并逐渐稳定而延续至今。总之,乡村文化建设必须适应乡村社会结构,有利于强化村民对村落及国家传统文化的认同,进而促进乡村社会治理结构的改进和优化。

(2)乡村文化的持续发展需要一定的民间组织和本土人才保障。D村庙事、社火及红白事活动的非正式组织,无论是庙管会、社火会还是红白理事会,不仅成员稳定而且具有约定俗成的运行规则,这些民间组织的存在是保障这些相关传统文化活动不断延续的重要前提。有效的文化建设和治理必须在村庄寻找能够热心参与此项文化活动的积极分子,并逐渐建立起正式或者非正式的社会组织,确立组织运行的基本规则。只有如此,文化活动及其社会组织才能融入村庄社会结构中,成为村民之间的一种重要的社会关联,进而为当地文化发展和乡村治理积累社会资本、培养更多乡村精英。

(3)现代乡村文化的培育必须根植于当地历史文化传统。这种历史文化传统包括当地的宗教、艺术传统及价值观念等多个维度。存在于村民历史记忆的地方特色文化活动很容易复活及延续。以D村的庙宇为例予以阐释,D村所在的关中地区作为儒、释、道三教交融的文化区域,孝道观念、道德观念、因果观念一直都比较浓厚并成为乡村社会的普遍心理。虽然在“文革”中D村的庙宇几乎全部被毁,神像被推倒砸毁,庙宇被毁坏改建,但随着1978年国家政治局面转变,庙宇便又兴盛起来。D村自1979 至今该村已经复建11 座庙宇,由此可见村民历史记忆的深刻。因此,有效的文化建设及治理必须接续村庄的历史记忆,充分扎根当地的历史文化传统,无论是艺术形式创新还是新文化的输入都必须尊重当地价值观念,才能为村民所喜闻乐见而长盛不衰。

当下中国有效推进乡村文化建设及其治理依旧任重道远,认真总结和推广包括D村在内的乡村文化治理实践或许能提供一条比较好的路径。

注释:

① D村为于秦岭山麓,渭河以南,全村共710户,2 800余人,距离镇中心2 公里,位于301 省道两侧,全村5 500亩土地,种植结构上以猕猴桃为主,兼以李子、大鹏油桃、苗木等,共五个自然村,曹家村、苏家村、于家园、齐家堡、豆家堡,分为八个村民小组。

② 本次调研由西北农林科技大学农村社会研究中心及华中科技大学中国乡村治理研究中心联合组织,感谢调研期间赵晓峰、李宽、魏小换、李婷等师友的指导帮助。文中数据与事例,来自笔者的实地调研。遵循学术惯例,对文中涉及的关键地名、人名作了技术处理。

[1] 吴理财.公共文化服务的运作逻辑及后果[J].江淮论坛,2011(4):143-149.

[2] 陈楚洁,袁梦倩.文化传播与农村文化治理:问题与路径——基于江苏省 J 市农村文化建设的实证分析[J].中国农村观察,2011(3):87-96.

[3] 张晓虹.文化区域的分异与整合——陕西历史地理文化研究[M].上海:上海书店出版社,2004:265-266.

[4] 张良.村庄公共性生长与国家权力介入[J].中国农业大学学报(社会科学版),2014(1):24-32.

[5] 黄宗智.集权的简约治理:中国以准官员和纠纷解决为主的半正式基层行政[J].开放时代,2008(2):10-29.

[6] 张文宏.社会资本:理论争辩与经验研究[J].社会学研究,2003(4):23-35.

[7] 陈柏峰.后税费时代的乡村治理[J].文化纵横,2012(5):33-39.

[8] 吴淼.论农村文化建设的模式选择[J].华中科技大学学报(社会科学版):2007(6):108-112.

[9] 赵晓峰,付少平.通过组织的农村社区文化治理:何以可能,何以可为——以农村老年人协会为考察对象[J].华中农业大学学报(社会科学版),2013(5):93-98.