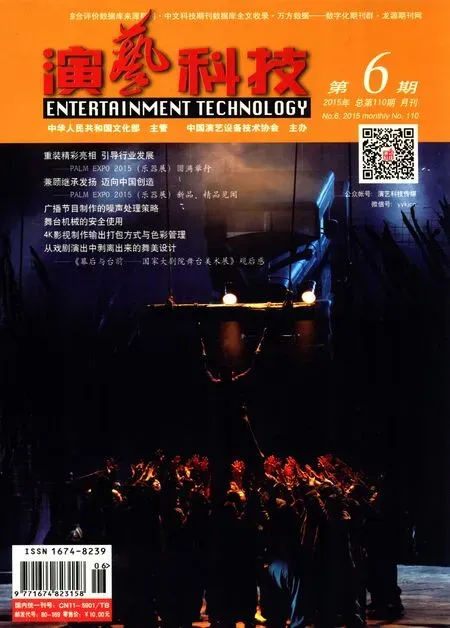

从戏剧演出中剥离出来的舞美设计

——《幕后与台前——国家大剧院舞台美术展》观后感

2015-07-12曹林

曹 林

(中国戏曲学院,北京 100073)

舞台美术

从戏剧演出中剥离出来的舞美设计

——《幕后与台前——国家大剧院舞台美术展》观后感

曹 林

(中国戏曲学院,北京 100073)

《幕后与台前——国家大剧院舞台美术展》展现了大剧院的舞美成就,阐述中国的观演习惯,阐述展览效果的特殊性,指出舞美设计作品从戏剧演出中剥离出来,进入展厅后,具有了独特的魅力和独立的存在价值,可以使观众更多地了解舞美设计的意义。

国家大剧院;舞台美术;展览;舞台演出;观后感

剧场就是一个做梦的空间。在这样的剧场氛围里,观众通过视听感官来感受戏剧演出的美学张力。首先映入观众眼帘、震荡观众耳膜的,往往是设计巧妙、光色璀璨的舞台布景,以及场面壮观、声音动听的音响效果。必须承认,普通观众不会过度在意什么“写意性”、“三一律”或者“第四堵墙”等深奥的戏剧理论,或许他们更关心舞台布景怎样才能与剧情变化保持同步而实现瞬间变换,他们总会对台前与幕后所发生的一切充满好奇。2015年之初的这次展示活动命名为《幕后与台前——国家大剧院舞台美术展》,就是为观众揭示在剧场这个空间内所发生的一切。以下是我对这次展览的几点感想。

首先说,国家大剧院是当今世界上最好的造梦场所之一。作为中国最高档的表演艺术中心,自开业运营七年以来,已经创作上演了包括歌剧、京剧、话剧、舞剧、音乐剧等不同艺术门类的剧目47部,而每一部剧作的实施都汇聚了国内外一流艺术精英参与其中。尤其是在舞台美术方面,众多具有国际水平的舞美设计师加入其中,使国家大剧院在较短时间内实现了舞台美术在艺术与技术两个方面的飞速跨越。

相对而言,舞美创作的综合性在歌剧舞台上最能得到全面体现。其宏大的叙事内容与音乐形式相融合,形成一个震撼灵魂的核心,它必须以庞大而复杂的场景变化来实现艺术张力的发散,具体说,就是需要视觉上的奇观,为观与演之间搭建心灵上的桥梁。歌剧舞台上往往不仅要再现建筑、雕刻和绘画一类的具象视觉元素,还要有符合历史考据的服装、道具以及不同风格的华丽装饰,更要具备抽象的灯光空间和亮丽感人的色彩环境。这一切,都需要依靠良好的设计、复杂的工艺制作和机械运行才能得以实现。在歌剧舞台上,舞美设计不仅给演员提供流畅而完整的表演空间,同时更为观众带来全新的视听体验。在某种程度上,舞美设计成了左右演出形式——甚至是决定演出形式的重要因素。所以,这次展览从剧院制作的47部作品中,选取了最具代表性的21部歌剧的舞美模型和设计图纸,向观众展现了不同风格的舞美设计。其中最大的亮点,是国家大剧院自制的6部歌剧。它们集中体现了国家大剧院的舞美成就:在快步走向国际化的过程中,利用引进剧目和联合制作的机会,不断虚心学习国外制作团队的经验,积极培养和锻炼自己的制作队伍,并已逐渐实现了补充和替代的作用。

展品中除了制作精良的舞台设计模型和相关设计图,还有极具代表性的舞台服装、道具等实物。通过这些展品,再结合文字和图片,使观众近距离地窥探了设计师们的幕后工作,进而深入感受舞台美术设计创意对推进戏剧演出的必要作用。就拿《托斯卡》来说,该剧人物造型设计师海苏斯·路易兹非常注重历史与戏剧的融合。为了使这部戏既具有一千八百年前的罗马景象,又富有舞台服装的戏剧艺术特性,他在查阅了大量资料的基础上,进行了大胆的艺术加工。在色彩效果上,通过每幕服装整体颜色的对比,突出戏剧气氛和人物的心理变化。如托斯卡在第一幕身着光鲜亮丽的黄色纱裙,突出了她当时的高昂情绪;第二幕中她与斯卡皮亚共进了一顿不欢而散的晚餐,其礼服变为红色,暗喻她的狂傲;到最后一幕,她的衣饰则以黑色为主,预示着戏剧化的黯淡结尾。另外,观众还可以通过一些设计上的技巧与细节,读懂舞台上那些色彩搭配的作用。如,为了体现古罗马贵族的奢华气派,设计师在服饰上使用了很多带有宫廷意味的装饰图案,以红色和金色相配合,其间点缀着各色闪亮的宝石,营造出华贵而高雅的视觉效果。在选用面料、裁剪缝纫等工艺手段上,《托斯卡》的服装也严格遵循了欧洲的古典风格要求,使中国观众能够坐在剧院里真实地感受那个年代的服饰质感,从而更好地理解歌剧作品的内涵。

正像这次展览的主题——“幕后与台前”所要表达的,展览的主办者把展馆的四分之一拿出来,专门分解陈列了制作于2012年的威尔第歌剧《假面舞会》。以此剧的幕后和台前为例,对整个创作过程进行逐层剖析,向观众详尽展示了一部歌剧的舞美设计是如何从纸上概念转变成真实的舞台演出的。我想,如果观众认真看完了这一部分展示内容,就会对歌剧作品的历史年代产生兴趣,进而引发一些对戏剧思想和设计理念的思考,那么这个展览的目的就达到了。

其次,想说一下中国的舞台与观众,他们从古以来都沿袭着一套自成体系的欣赏习惯。正如著名戏剧家黄佐临先生总结的那样:“虚戈作戏,真假宜人,不像不成戏,太像不是艺,悟得情与理,是戏又是艺。”舞台美术作为戏剧这门综合艺术的一个重要组成部分,更多地呈现出视觉上的存在价值。关于视觉艺术的虚与实,中国人经过千百年来的传承与积淀,逐渐形成了相对固定的审美程式,到石涛这里被理论化地概括为“不似之似似之”。再靠近现在一些,就是绘画大师齐白石了,他总结了前人的经验,把道理说得更加清楚,认为中国式的艺术与生活就“妙在似与不似之间”。拿中国绘画艺术来说,太似为媚俗,不似为欺世。所谓“似”,就是在神情上要“像”,而所谓“不似”,则是指外形不可僵化。由此形成的艺术理论,也可拿来解释中国的舞台与观众,从中解读中国观众对真与假、虚与实的特殊理解和喜好。

如果一味地认为中国观众只是喜欢本土的戏曲,单纯强调舞台上的写意性,那可能就是大错特错了。尽管现成的实物难以佐证前人曾设计制作过变化复杂的舞台装置,但我们仍可以从一些零碎的史料中推断先人的舞台状貌。就说明清时期吧,那时候与欧洲文艺复兴后期差不多。当时有些朝鲜使臣长期待在中国,他们事无巨细地记录所见所闻,后来形成了《燕行录》。在他们的笔记里,就有不少反映清代康熙年间北京的演剧实况。例如洪大容写于1766年的《湛轩燕记》,就有这样的记载:“‘场戏’不知倡自何代,而极盛于明末。奇技淫巧,上下狂荡,甚至于流入大内,耗经费,旷万机。至于今,戏台遍天下。尝见西直门外,有戏具数车,皆藏以红漆柜子。使人问之,答曰:‘自圆明园罢戏来’盖皇帝所玩娱也。”这种关于戏剧活动的文字描写随处可见。通过这些文字,我们可以推测,至少在明清两季,从民间商业演出到皇家宫廷娱乐,舞台上的装置与装饰应该是相当复杂的。

到19世纪,具有升降和旋转等功能的舞台在欧洲已经相当普及。日本人小川俊朗在他的《剧场工程与舞台机械》一书中考证,从文艺复兴时期的透视布景之后,镜框式舞台逐渐流行起来。他认为应该以德国建成于1876年的“拜罗伊特节日剧场”Bayreuth Festival Theatre为标志,镜框式舞台至少在19世纪中期已经成熟。比这个时期稍晚一些,欧式的剧院开始传入中国。

20世纪之初,随着上海兰心剧院(Lycenm)的建成,一大批西式镜框式舞台相继发展起来。舞台表演区加宽加深,还从日本引进了新式转台。宽大的伸出式台唇呈扇形展开,两侧取消了传统戏台碍眼的台柱,使观演关系变得更加舒适。一时间,老旧的茶园和戏楼无法与之抗衡,被迅速取代。随着舞台装置、机械、灯光和音效等越来越复杂,观众对舞台美术的要求也越来越高,以往喜欢传统剧目的观众也不排斥复杂的写实布景,视觉艺术的因素开始成为左右剧场效果的主要动因。从当时遗留下来的戏票上,我们可以看到一个有趣的现象——就是很多演出的门票上都分明印着警告语,提示观众在剧场看戏过程中,暗场换景期间严禁往台上打手电。这足以证明当时的布景变化有多复杂。观众的好奇心反过来又刺激了舞台美术的发展,到上世纪二三十年代,机关布景一度在上海大肆盛行。欧阳予倩在《自我演戏以来》中记录到:侦探戏全靠化妆和机关布景。新舞台对于机关布景特别讲究,所以极其卖座。所排演的连台本戏《济公活佛》有22本,连演四年,盈利八十万。

机关布景以营造瑰丽的奇幻场景、表现离奇的情节景象和变换迅速的空间环境为其主要特征。它完全是在写实布景的基础上产生与发展的,由布景师与魔术师共同创造而成。布景师求真务实,魔术师争奇斗怪,在形式上吸收了一些灯彩戏的表现手段,加上机械化的舞台装置和光电控制而构成。它代表了一个时代舞台美术和舞台科技的发展水平。当然,其美术设计与制作呈现,没有大量资金和人力的投入,也是不可能实现的。

随着剧场技术和管理方面的进步,我们已经进入到一个以视觉艺术统领舞台演出的时代。在今天,如果还为一部戏的创作,争论使用写实还是写意的布景哪个更好,已经完全没有意义了。问题的关键,就是不论在艺术层面还是技术层面,可供我们选择的空间非常巨大。在欣赏舞台演出的普遍美学原则这个点上,中国观众与其他任何民族的观众并没有什么两样——进剧场就是为了梦想。因此,人们在关注“幕后与台前”的兴趣点上逐渐趋同——就是要有效利用舞台布景、灯光照明和人物造型等传统意义上的“舞美设计”手段进行各种造梦与圆梦,这已成为天经地义的事情。

最后,再说一下关于展览效果的特殊性。通常,观众对舞台空间的感受,都是在剧场里进行的。频繁变换场景,加强视听感官效果,是当代剧场吸引观众的重要因素之一,这一点不可否认,这与现代美学或风格有密切的关系。客观上,一出戏场景的多寡实际牵涉到技术的限制,更多的是在主观上会受到剧种或媒体特性的影响。观众的感官系统会随着剧情的变化而自我调整,一直保持新鲜感。相对而言,强烈的视听刺激和火爆的动作场面更让人兴奋、引人关注,这或许也是当今更多观众愿意走进电影院的重要原因之一——这看上去像一句题外话。但这里所说的视听效果,其实就是所谓的“舞台美术”。

人们普遍认为舞台美术应该依赖于戏剧而存在,在概念上带有某些从属的色彩——它几乎不能单独成为艺术作品。一方面,它具有时间上的限定性,既有时长的总量限定,又有各个时段的情节限定,它创造和组织戏剧动作空间,表现动作发生的地点环境。所以它很难被固化下来,成为一个静止的独立画面;另一方面,它又带有强烈的空间感和运动性质,舞台上演员与剧情的延续流动,剧院里观演之间的情感互动,以及舞台上光、影、色的变动,它们共同形成了一个有生命律动的气场,构成剧情所需的情调和气氛。

所以,舞台上各个视觉艺术因素的动与静都是相对而言的。比如古典主义的“三一律”,严格执行“一景到底”的写实环境,但其中也会出现微妙的光影变化,以示早中晚的时间推移。当然,这一类场景变化贫乏的戏剧,并非因为剧场换景技术不发达,而往往是剧作本身在刻意强调情节内容和人物内心的矛盾冲突。在这一点上,场景数量的多寡并不能代表剧目内容是否丰富。不过有时候,尽量压缩减少场景数量的原因,可能来自于经费预算上的考虑。

所谓的“舞台美术”也是由具体物质构件所组成,布景、装置、灯光音响和服装化装,以及多媒体影像,都带有明确的物理属性。它们通过某种技术手段而得以体现,在艺术创作上属二度创造。它们根据戏剧的要求,所创造的形象在幕后与台前交叉出现,帮助演员揭示人物的内心世界和剧本所表现的思想内容。从这一点上看,舞台美术确实带有先天的从属性质。

但是,如果把这一切都从戏剧演出中剥离出来,把它们从舞台上拿下来,搬到展厅里,性质就完全改变了。也就是说,当舞台空间的表达方式移动到展厅里的时候,那些脱离了剧情的物件就立即成为静态的展品,先前那些所谓的舞美设计作品,就会给观众带来完全不同的视觉体验和感受。在剧场里的观众,被巨大的舞台布景和演出环境所包围,在观与演之间共同围成一个闭合的场。而在展厅里,观众与展品——舞台模型或设计图——之间,是一对一的对视、俯视或平视。那些舞台模型的比例关系一般都在真实舞台的1:50至1:25之间,观众的视觉领域包裹着舞台模型。从这个角度看,舞台美术就具备了独立的存在价值。

当这些普通的工作模型被摆到展台上,在特定角度和亮度的灯光照射下,这些作品立即被赋予了双重“假定性”。同样,那些平时只出现在幕后与台前的舞台布景和装置——当它们的制作环节被一一分解,当表演服装被单独陈列在模特台上,当制作精良的大小道具真假难辨,当变幻万千的戏剧灯光被还原为灯位图纸——舞台美术所独有的丰富性,便再一次爆发出它独有的魅力。

今天,舞台美术已经裂变出多维功能:一方面,它继续为戏剧服务,以引人入胜的视听效果创造并增强舞台空间的生命力;另一方面,它作为独立的创意手段,在更广阔的社会生活空间里施展“大舞美”的作用——当然,这又是另外一个话题。无论如何,当你走进剧场,大幕拉开,场灯暗下,经过精心组织和排练的演出终于要跟观众见面了。通常情况下,观众看到的只是台前的戏剧演出,对于幕后的一切则没有机会得以见识。在展厅里,观众不仅可以满足对幕后与台前的好奇心,也可以在这里体验特殊的美感享受。在这样的前提下,模型就不单单是用来说明和演示舞台空间了,它本身就成为一件艺术品。在这里,观众近距离面对舞台上的物件,他们会自觉地把戏剧美学的尺度与视觉艺术的尺度相互换算,用比例、色彩、明暗、节奏、对比,以及材料的肌理感、工艺的精致度、造型的艺术性、光影的文学化来衡量它们的价值所在。任何微妙的视觉变化,都会给观众留下深刻的印象。能理解这些,就能理解为什么我们要时常举办独立的“舞美设计展”了。

(文中图片由国家大剧院提供,摄影:凌风)

(编辑 张冠华)

The Stage Design Stripped out from the Theater Performances - Feedback of 'Scenes beyond the Stage- Exhibition of NCPC Productions' Set Design'

CAO Lin

(National Academy of Chinese Theatre Arts, Beijing 100073, China)

The choreography achievements of theater was showed in the 'Scenes beyond the stage- Exhibition of NCPC productions' set design'. The author elaborated the habits of watching the show in China, explained the special nature of the exhibition effect, and pointed out that the stage design has a unique charm and independent existence value after stripped out from the theater performances and into the hall. Therefore, the audience can learn more about the signif i cance of stage design.

national theatre; stage design; exhibition; stage performances; feedback

10.3969/j.issn.1674-8239.2015.06.012