试述浮梁县碑刻文献的主要内容和价值

2015-07-10付火水

[摘 要]浮梁县为文献之邦,碑刻文献内容丰富,具有较好的文献价值、学术研究价值和艺术价值。

[关键词]浮梁县;碑刻文献;内容;学术价值

地处皖、赣两省交界之地的赣东北山区,建县历史逾千年,历史文化底蕴极为丰厚,保存下来的文献资料较多,散存于城乡各地的碑刻资料也及其丰富。这些碑刻文字所反映的社会经济和历史文化领域的内容十分广泛,是历史研究中不可多得的第一手原始资料。更为重要的是,有些碑刻因自然和人为的原因,还正在受到不断的损毁。因而,开展对包括碑刻在内的文化遗存的调查与研究,不仅有为研究提供第一手资料的作用,而且还有着更为重要的抢救文化遗产的意义。

经过几年来的广泛搜集,我们在城乡搜集到反映历史文化信息的各类碑刻106通。这些碑刻资料,内容涉及到宋代以来的历史人物、宗族、民俗、社会与文化,特别是陶瓷生产等各个领域,其学术价值值得进一步挖掘和使用。

一、碑刻资料的时代分布与分析

我们在搜集抄录到的碑刻,截止到目前为止,一共有106通。这些碑刻都是历史上社会经济与文化发展过程的真实记录。在这些碑刻资料中,时间跨度从宋代从到民国时期。从已经初步整理出来的情况看,明清时期的碑刻资料最多,其中尤以清代居多。

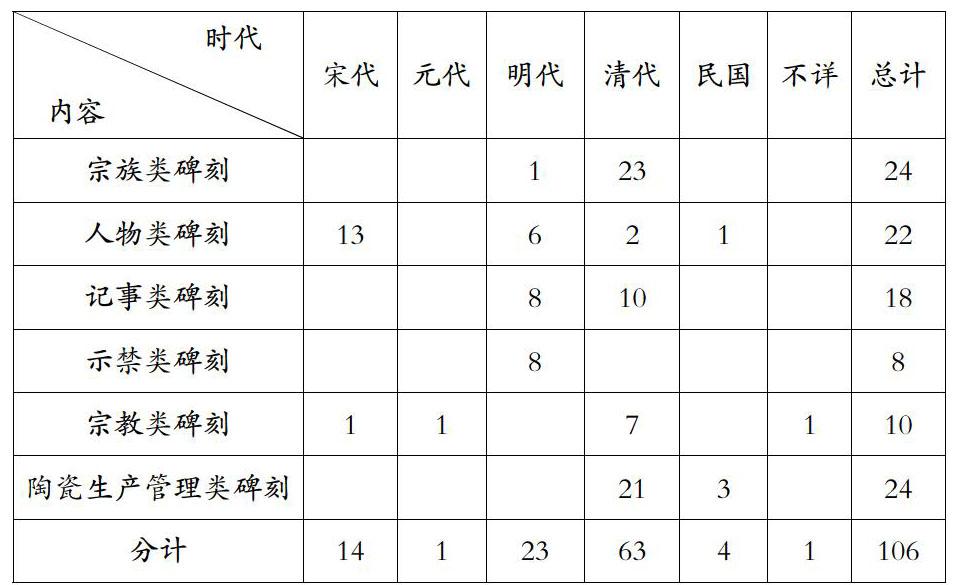

关于碑刻内容和时代的具体统计,我们谨制成下表

通过以上的不完全统计,我们可以看到,宋明时期的人物类碑刻较为丰富,也印证了宋明时期江西(包括浮梁县)在此时期人才发达的历史;宗族类碑刻24通,多为清代碑刻,说明浮梁也和徽州等地,宗族势力较为强盛,清代宗族力量强大和渗入民众生活和管理地方事务。宗教类碑刻从实物说明“浮梁之俗,颇喜浮屠”。大量的陶瓷生产管理类碑刻,更是彰显了地域特色,形成瓷业生产中的“制度文明”。

二、碑刻的主要内容

我们对碑刻收集的范围做了比较明确的界定,即能够反映社会、经济、历史、文化的碑刻(含摩崖石刻),而匾额、额题等单纯石刻不包括在内。从以上的106通碑刻来看,其内容是相当丰富的。粗略概括而言,它大体反映了以下几大方面的问题:

(一)宗族类碑刻

宗族是传统社会的基础,它控制和影响着人们的生产与生活甚至是精神世界。它拥有自己的田地山场等族产,对族内成员进行管理以及掌管祖先的祭祀和坟墓的祭扫。我们在收集的碑刻中,关于宗族运作内容的占据了较大的比例。宗族在管理基层公共事务与社会秩序方面,也发挥着其他组织所难以发挥的重要作用。浮梁县受徽州文化影响,宗族势力比较强大,江西郑氏宗族的祖训:“宗事于众,无小大俱集庙,从长公议。”庙,就是宗族祠堂,为一族的议事机构。宗族类碑刻遗存较多,如经公桥镇郑氏祖庙修庙碑(5通);瑶里镇詹氏宗祠“奉宪勒石”碑;经公桥镇新源村郑氏宗祠“述祖饰後”碑;兴田乡夏田村汪氏家庙碑刻(2通);经公桥镇爱敬堂“重修爱敬堂序”碑,记载计氏源流;峙滩乡龙源村叶氏宗祠“合族公议”碑;峙滩乡清溪村章氏宗祠“奉金大老爷”碑;勒功乡上八股祠堂碑刻(4通)。

此类碑刻,内容多为介绍宗族源流、管理宗祠、维护族产、规范宗族成员的行为。下面是勒功乡上八股祠堂碑刻“献祀小引”碑:

献祀小引

从来典祀之制者,皆以表水木本源之思,矧吾始祖兵部尚书王公讳璧,功炳唐室,德垂后裔。奠食合享,尤万万不宜缺者。公墓祁西苦竹巷,每逢仲春有祭、冬至有祭,自唐、宋、元、明迄今未之或易也。吾族自前明润三三公登天启贤书领祭以来,虽各祠输有丁田而寥寥无几,依序承办,费廉品俭,仅不失祀而已。乾隆庚辰,祁宗倡首,特建家庙於闪里,隔墓里许,改例春祭祭墓,冬祭祭庙。壹切陈设礼仪较前大丰,几觉极盛之下,难为继矣。故自三十六年辛卯届后罔有敢接,首者率虑此耳。爰是吾祠鸠众会议劝各□有力之家勿吝□费,以荒大典,每名各出田租贰秤,厥成壹会名曰上献,派班管理。岁十一月冬至薄奠於本祠。凡输田亩者,每名勒讳附享,各给后裔胙肉壹 外,此剩余公同封贮或置产或生息,待合族输首管祀之年以助本祠公费。今计在会七十五名矣。恐历久无凭,聊叙颠末及土名租数,概行勒石以垂不朽,或於木本水源之思,少补万一云尔,是为序。

皇清乾隆四十一年季夏月倡首孙光泽、化行、世兴谨识

此外,礼芳闾门门内过道左侧墙面上镶有告示牌一块,铭文为“门间屋内乃村内出入要道,务宜洁净以壮观瞻”等,署有“道光九年(1829年)七月上流缘善殃众立款”。该门间对研究明清两代乡村间门建筑群组合法则,以及间门建筑管理制度,都有不可忽视的价值,是不可多得的历史实物资料。

“冯叔礼公山场碑”,立于乾隆二十年,“祖居休邑冯村,于季唐、宋宣和年间迁浮梁玉岭兴义都居住。历管等处山场为业。恐人心不古,合族商议,勒石标明。日后倘有秩下子孙私行出租,出卖山场,祠内查出定即究治”。“庙外会面山请业告示”碑也是此类碑刻。

浮梁宗族在维护农村社会治安和经济秩序方面也是作用显著,最能集中反映浮梁宗族维护社会治安和社会稳定的碑刻,是大量保存下来的“禁赌碑”。蛟滩镇吴家村禁赌石碑,立于道光十二年;兴田乡锦里禁赌碑,立于清同治年间;鹅湖镇曹村禁赌碑,立于同治二年;瑶里镇内瑶风雨亭“严禁赌博碑记”,立于同治四年。西湖乡 溪村禁赌碑;祁门浮梁合立禁赌碑,立于清同治七年;经公桥镇金家村禁赌禁丐碑,立于光绪元年;兴田乡夏田村禁赌碑;湘湖镇程家村禁烟碑,立于民国六年岁次丁已春月;其中湘湖镇程家村禁烟碑中的“烟”即鸦片烟。碑刻也深刻反映了清代中期以来社会风气的浇薄和农村经济的凋敝,这一点和学者的研究也相吻合。清代中期以来社会的变迁由此可见一斑。

(二)包括墓志铭在内的人物类碑刻

浮梁素称千年古县,“衣冠人物之盛甲于江右”,宋明时期,科举发达,名人辈出。浮梁大量的人物传记碑刻真实而详尽地记录了浮梁历史人物活动,是研究浮梁历史、人物的极为重要的第一手资料。陈柏泉先生编著《江西出土墓志选编》中浮梁县以及景德镇市区范围出土的墓志铭(含圹志、地券)如下:

此外,关帝庙残碑、“龙溪里忠显庙后殿记”碑也属于此类,这类碑刻,不仅是我们研究浮梁宗教文化的实物资料,也是研究社会经济史重要文献。

(六)陶瓷生产与管理类碑刻

浮梁(景德镇)作为闻名世界的瓷都,政府、民间社会(如宗祠、同乡会、书院、社会组织)为管理陶瓷生产制定了系列的制度,并刻石立碑,以垂不朽。这些碑刻是浮梁碑刻中最具特色的部分,其内容部分可分属上列类型,为突出其特色,故单独列出如下:

“奉宪永禁”碑(康熙叁拾捌年)、“府宪严口”碑(道光二十五年)、“勒石永禁”碑(光绪十九年)、“奉宪”碑、“奉宪示禁”碑(光绪三年)、“合约”碑(同治四年)、“县正堂示”碑(宣统元年)、“奉宪永禁”碑(同治戊辰七年)、“口宪勒石”碑(同治拾壹年)、“奉县勒石”碑(同治辛未年)、“严禁船户船行舞弊”碑(道光二十八)、“福缘社勒石”碑(光绪三十三年)、“永垂不口”碑、“严禁义渡滋弊”碑(道光二十六年)、“严禁开挖”碑(乾隆五十九年)、“录批永尊”碑(光绪二年)、“出示严禁”碑(光绪二十三年)、“奉宪永禁”碑(咸丰八年)、“出示永禁”碑(光绪十二年)、“奉宪镌碑”(咸丰元年)、“奉勒石永遵”碑(乾隆四十五年)、“古南福缘社”碑(民国四年)、“古南书院来源补序”碑(中华民国十八年)、“古南福缘社重建碑”碑(中华民国二十三年)。

以上所列碑刻,大部分现收藏在景德镇陶瓷馆。内容涉及陶瓷生产管理、销售诸环节以及瓷业组织的管理,体现了政府对瓷业生产的控制和社会组织自我管理,不仅是陶瓷史研究的重要文献,也具有社会史研究的价值。

三、碑刻资料的学术价值

首先,文献价值。碑刻作为一种金石文献,是我们进行学术研究的重要原始文献。区域社会经济史的研究,很大程度上必须依靠地方文献的发现与利用,如家谱、碑刻、契约文书、口述史料、私人著述。碑刻文献因为其保存时间悠久,内容丰富有可能是其他地方文献所不及的,其价值不言而喻。

其次,学术研究价值。碑刻资料还为我们研究浮梁社会经济特别是瓷业史提供了帮助。大量的宗族类碑刻为我们研究封建社会宗族的运作、管理、影响提供了第一手资料。陶瓷生产与管理类碑刻为研究者研究瓷业社会最重要的资料,刘朝晖的《明清以来景德镇瓷业与社会》就是以碑刻文献为素材进行社会史研究的一本力作。

再如《重建庙亭记》“水口,一村之庇也,亦一村之胜也。有庙焉,有亭焉,有阁焉。向忠烈庙在北,关圣庙在南,后移于忠烈庙并立。……其南建真君庙,新厥祀也。……凡三庙对峙与相连,所祀者皆有德于民生也,皆能御炎捍患以福佑乡村也”。为我们勾勒出乡村社会民间信仰的复杂型和包容性,可能也蕴含着人口迁移、地方权力转移等因素。

最后,碑刻还有重要的艺术价值。我们调查和抄录的每一块碑刻,尽管多出自民间,但也不乏精品之作,无论是雕刻还是书法,具有较好艺术价值。如万寿寺摩崖石刻,有北宋庆历年进士名宦王仲舒所书“王茂先藏孝”五字隶书大字,每字五寸见方,笔迹浑厚。另有北宋熙宁元年(1068年)名宦金君卿游览万寿寺撰写的游记,字体行楷,笔迹秀丽。此外尚有宋邑人朱貔孙题刻“宋咸淳丙寅(公元1266年)龙潭峰朱貔孙领家人□□□时雩,李午将祷告祝,礼毕而雨至焉。”该处摩崖镌刻刀法流畅,反映了宋代精湛的书法和镌刻艺术。

参考文献

[1](道光)《浮梁县志》[M]

[2]李新才、曹建文、付火水编著.《浮梁县第三次全国文物普查成果图典》[M].南昌:江西美术出版社,2013年.

[3]江西省历史学会编.《景德镇瓷业历史调查资料选编》[M].

[4]刘朝晖.《明清以来景德镇瓷业与社会》[M].上海:世纪出版集团,2010年.

[5]付火水.《景德镇瓷业生产与浮梁农村社会变迁》[J].《农业考古》,2011年,(1).

作者简介:付火水,男,景德镇陶瓷学院副教授,主要从事区域社会经济史与瓷业史研究。

基金项目:2013年度景德镇市社科规划项目“景德镇碑刻文献的整理与研究”阶段性成果。