不宜过度解读“一箭20星”

2015-07-06

9月20日7时,中国新型运载火箭长征6号在太原卫星发射中心首次发射即告成功,并成功将20颗微小卫星送入太空,被视为中国航天技术新的突破性成就。

有媒体报道宣称,中国主星释放子星的技术相当于美国“上帝之杖”武器概念系统,而美国的这一计划尚未有过权威证实,更未有相关的实际研制报道,我们的“一箭20星”,貌似走到了美国的前面,而且“领先十年”。

事实究竟如何呢?

最早实现一箭多星的国家是美国。1960年,美国首次用一枚火箭发射两颗卫星,1961年实现一箭三星。随后,苏联多次用一枚火箭发射8颗卫星。

中国在1981年9月成功运用一枚“风暴一号”火箭将一组三颗“实践”二号卫星送入地球轨道,成为第四个独立掌握一箭多星发射技术的国家。

2008年以前,一箭多星的“多”长期维持个位数记录,印度率先将其打破。2008年04月28日,印度成功发射一枚自行研制的运载火箭,这枚四级PSLV-C9型火箭搭载10颗卫星上天。

2013年11月19日,美国轨道科学公司的“弥诺陶洛斯”火箭,从东海岸外的瓦勒普斯岛美国航天局基地点火升空,创纪录地同时把29颗卫星送入地球轨道。两天后,俄罗斯打破了该记录。11月21日,俄罗斯用一枚“第聂伯”运载火箭顺利发射32颗卫星。

正如运载火箭与弹道导弹不能完全划等号一样,多弹头弹道导弹技术与“一箭多星”同样有很大不同。道理很简单,“一箭多星”就是一具运载火箭搭载多颗卫星,并在不同的地球轨道上释放卫星。但多弹头弹道导弹即使在大气层外释放弹头,弹头也全部要在制导或非制导的情况下落向地面目标。同时,“一箭多星”的运载火箭与多弹头弹道导弹在自身结构与引导方面也才存在诸多不同。

“一箭多星”技术不仅可以向多弹头弹道导弹转移,同时两者中一者技术的高下,也是反映另一者技术高下的重要标志。原因在于,尽管导弹搭载弹头比火箭搭载卫星要复杂得多,但整体结构基本类似。同时决定火箭搭载卫星与导弹搭载弹头多少的关键因素,主要是火箭与导弹自身的集成化、紧凑化设计。

其中最具代表性的是,美国在“北极星”潜射弹道导弹上首次实现实战型导弹多弹头后,几乎同时研发的“雷神”系列运载火箭,就利用“北极星”导弹的技术,实现了“一箭三星”的发射。

对于中国而言,长征6号运载火箭的“一箭20星”的意义绝不仅限于数字上的提升。长征6号作为一款全新型运载火箭,在首飞中就完成了世界级的“一箭多星”发射任务,这本身就意味着中国不仅在技术上取得了进步,更重要的是取得了高技术含量运载火箭可靠性上的提升。冷战时期美俄的火箭技术竞赛已经一次次的证明,在火箭技术中取得可靠性的进步,远比技术本身的进步要难得多。

而对于在9月3日抗战胜利日阅兵上亮相的东风5B导弹而言,作为中国仅有的在射程上能覆盖美国全境的陆基多弹头洲际弹道导弹,相比前型东风5A在弹头外形上的变化,已令其在事实上成为一款近乎全新的多弹头弹道导弹。

有专家认为,东风5B应可携带8枚分导弹头,而长征6号的“一箭20星”从一个侧面多少印证了上述猜测。一箭多星技术从诞生之日起,就不是单纯的航天科技。冷战期间,美苏在一箭多星发射领域激烈追赶,不断刷新卫星同时发射数量纪录与多轨道释放能力,向对方炫耀弹道导弹多弹头分导技术的最新进展。

随着空间应用与民用需求的不断拓展,一箭多星因其优越的发射能力与高效率低成本等特征,在全球商业卫星发射领域备受欢迎。作为中国研制的新一代中小型运载火箭,长征6号从制造工艺到运输发射再到测控入轨,均代表了中国民用火箭技术的最高成就。

运载火箭与弹道导弹堪称一体双生。美国一箭29星所用“弥诺陶洛斯”火箭最早由和平卫士洲际导弹发展而来,属于5级运载火箭。而和平卫士洲际导弹早已于2005年退役。无独有偶的是,俄罗斯所用的第聂伯号运载火箭则是由RS-20“撒旦”洲际导弹改造而成,属于4级运载火箭。

实现一箭多星,首先是要提高火箭运载能力,能够把数量更多、质量更大的卫星送入轨道。其次要掌握稳定可靠的星-箭分离技术,使卫星分离后进入预定轨道而非“一分了事”无端制造太空垃圾。它对火箭性能和航天测控有着极高的技术要求。

此外,火箭飞行实时控制与星箭分离后各卫星入轨姿态调整也是实现一箭多星必须解决的难题。因此,当前能够进行一箭多星发射的国家,无一不是弹道导弹技术领先的国家。一箭多星技术水平的高低,也反映了不同国家弹道导弹的威慑力。显然,中国正逐渐与美俄比肩,进入第一梯队。

那么,中国的一箭20星发射是否显示中国走到了美国的前面,而且“领先十年”呢?

先来看看什么是“上帝之杖”。

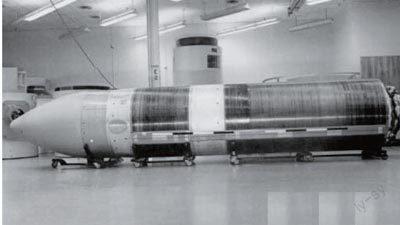

“上帝之杖”全名为“上帝之杖天基动能武器系统”,該系统由位于低轨道的两颗卫星平台组成,其中一颗卫星搭载有名为“上帝之杖”的金属棒,该金属棒由钨、钛或铀金属制成,直径30厘米、长6.1米、重量达几吨。

上帝之杖天基动能武器系统将在太空发射,其发射的钨杆弹能以流星的速度(39000km/h)击中目标,其攻击能力强大、打击范围广,未来可能用于替代核武器。“上帝之杖”从太空发射后,不依靠任何弹药,完全依赖动能撞击来对目标产生破坏力,但攻击效果堪比核武器。

同美军的这种新概念“核武器”相比,中国的“一箭多星”技术则完全不同。航天技术的军用和民用领域界限虽是不难超越的,但它们毕竟不一样,就像都是机动车,都烧油,但是民用汽车、拖拉机与坦克装甲车还是有本质区别的。这次发射的20颗微小卫星,它们的研制单位包括多所大学,用途明确,发射它们与军事科研毫不沾边。把这次发射描述成导弹分离技术的“卫星替身试验”,这很无厘头。

从技术类型上看,卫星在轨分离技术与美国传闻中的“上帝之杖”武器系统是两码事。“上帝之杖”是指从太空平台上往地球表面回扔金属棒,它不需弹药部,而直接像流星一样用巨大的动能摧毁敌方设施,据称其巨大威力有代替核武器的潜能。

然而武器概念的核心部分不是从太空平台往地球上“扔东西”,而在于能对极高速度的金属棒做精确制导,使可怕的“天外流星”准得和导弹一样。而只要能把足够重量和复杂的装备送上太空,突破装备在太空分离的技术,显然不是研制太空武器最神秘的部分。

中国航天技术这些年取得了长足进展,一些具体技术达到了较先进的水平,中国的在轨卫星数量也已超过俄罗斯,居世界第二位。但是中国的太空技术整体上仍落后于美俄阵营,对此事实,国人需保持充分的清醒,不可盲目高估我们在太空关键技术领域实现跨越式突破的能力。

一个基本的情况是,中国火箭的运载能力还达不到美俄火箭的推力,也就是说,我们向太空的“搬运能力”还远落后于美俄,新型大火箭处于研制中,由它们引领长征火箭系列尚需时日。

当然,中国在航天领域正加快前进,民用太空技术的发展,预示了中国在必要时开发太空武器的潜能。