刘建超:外交干将转战中纪委

2015-07-06谢湘

谢湘

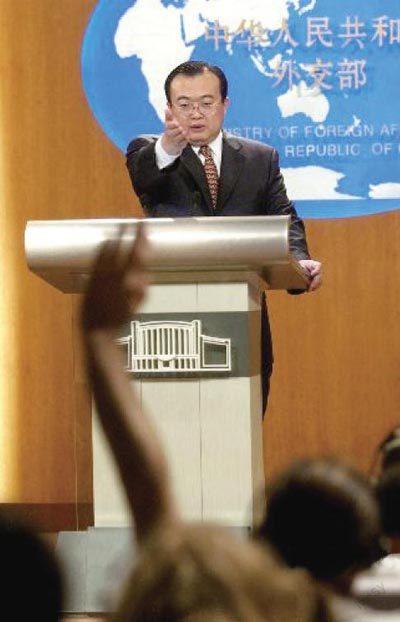

在跑外事报道的媒体圈,大家都亲切地称他“建超”。作为任职时间最长的外交部发言人,他的出镜率和辨识度一直很高。不过,最近一次亮相《新闻联播》时,他的身份却发生了变化。

2015年9月18日,潜逃美国14年的犯罪嫌疑人杨进军被强制遣返回国,新任国家预防腐败局副局长的刘建超出现在福州长乐机场,参与遣返交接工作。《新闻联播》的字幕还显示,刘建超同时兼任中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室负责人、中纪委国际合作局局长。

此前,媒体圈已经得知老朋友“建超”升任副部长级的消息,但他在新岗位上的首次公开亮相,还是引发了一波舆论关注。

外交经历有助反腐涉外工作

就在此次亮相前不久,刘建超的名字从外交部网站“主要官员”一栏消失,这意味着,他不再担任外交部部长助理。有媒体随即放出消息,称刘建超已经调任中纪委监察部。9月15日,人社部网站发布国务院任免工作人员信息,证实了这一说法。

2007年,国家预防腐败局成立,局长由中纪委副书记、监察部部长兼任,现任局长为黄树贤。副局长设两位,其中一位由监察部副部长兼任,另设一位副部长级的专职副局长,主持预防腐败局的日常工作。今年8月,时任专职副局长傅奎调任湖南省委常委、省纪委书记,刘建超接任了他的职务,成为首位调往中纪委系统的外交部高官。

再加上中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室负责人、中纪委国际合作局局长这两个职务,此次刘建超的职务变动,让人不难想到反腐调查中的海外追逃。海外追逃最大特点就是涉外,即涉及我国与贪腐分子潜逃国家之间的法律法规适用、一些国际规则的适用等问题,同时需要与相应国家进行有力沟通。刘建超在外交系统工作了整整27年,外交经历丰富,既熟悉国际事务,又熟悉中央的思路和政策——他长期负责新闻发布工作,在国际追逃的对外宣传、形象树立、避免负面效应等方面优势明显;两次担任驻外大使,处理过一系列棘手问题,谈判技巧娴熟。可见,刘建超的专业背景与新岗位的要求比较契合。

曾是最年轻的外交部发言人

刘建超是吉林长春人,1986年毕业于北京外国语大学,后赴英国牛津大学国际关系专业深造。他于1987年入职外交部翻译室,正式开始了外交官的生涯。此后,除了2000年至2001年间挂职任辽宁省兴城市委常委、副书记,刘建超一直在外交部工作,历任外交部新闻司随员、三秘、副处长,外交部团委书记,驻英国大使馆一秘,新闻司参赞、副司长、司长、外交部发言人,驻外大使,直至外交部部长助理等职。

2002年6月4日,38岁的刘建超在外交部新闻发布台上闪亮登场,成为就任时最年轻的外交部发言人。那一天,恰逢中国足球队首次亮相世界杯。在简单的自我介绍后,他微笑着对记者们说:“今天是中国国家足球队第一次在世界杯上亮相,大家还不得不在这里和我一起工作,我感到很抱歉,希望大家尽早结束工作回去看球。”发布厅里的气氛一下子活跃了起来,记者们接连提了好几个与足球相关的问题。

此后7年,刘建超以他的机智幽默在发言人一职上留下了许多精彩时刻。

2005年3月10日,他受邀参加英国广播公司(BBC)的王牌政论节目《提问时间》的录制,与几位中外嘉宾辩论有关中国的热点问题。记者在现场感受到,刘建超的英语交流水平很高,对敏感问题的回应既立场鲜明又富有智慧。当时,即将出台的《反分裂国家法》备受关注,一位英国女嘉宾说:“台湾问题应该由台湾人自己去决定,中国收回台湾能得到什么?!”另一位嘉宾也附和:“中国从没有管理过台湾,台湾是由荷兰人于17世纪发现的。”现场气氛一下子紧张起来,但刘建超从容应对道:“实现祖国统一,中国人民得到的是我们所珍视的主权和领土完整!早在1700多年前,中国人就已经开始在开发台湾。台湾是中国的台湾,台湾问题应该由包括台湾人民在内的13亿中国人决定。”最后,彭定康不得不表示:“世界上绝大多数国家都承认一个中国原则,这一点毋庸置疑。”

2008年12月,布什访问伊拉克期间,曾被一名伊拉克记者扔鞋。有外国记者在一次例行发布会上就此事提问:“我们采访了一些北京民众,大部分人都认为这件事情很正常,因为美国太强势了,您怎么理解这种情绪?”刘建超回应:“北京一些民众怎么看这件事是个人的事,但我认为对一个国家领导人应该有起码的尊重。这件事也提醒我,在这里观察谁要举手提问题的同时,还要注意谁在解鞋带。”这段对话被传到网上,不少网友直呼精彩。

刘建超曾说,自己更喜欢回答尖锐的问题:“发言人的职责就是回答问题,阐述中国政府在外交问题上的立场。但靠什么阐述?只有通过记者的提问,我才有阐述立场、解疑释惑、澄清事实的机会。而尖锐的问题有助于发言人更好地阐述立场。”

2009年3月,刘建超从新闻司司长一职调任驻菲律宾大使。其间,他比较圆满地处理过黄岩岛争端、马尼拉香港人质事件、菲律宾多次抓扣甚至射杀中国渔民等棘手的外交事件,出色履行了自己的职责。中菲两国间的复杂关系,对驻菲大使的政策水平、业务能力都提出了较高要求,中联部原副部长李进军,外交部原副部长傅莹、现任中央外办常务副主任宋涛等,都是从这一岗位上提拔起来的。

2011年,刘建超转任驻印尼大使,两年后回国,升任外交部部长助理。2014年,因外交部原部长助理兼礼宾司司长张昆生落马,外交部新闻司原司长秦刚调任礼宾司司长,空缺的新闻司司长由刘建超兼任。

与记者是一种伙伴关系

在外交部的20多年中,劉建超4进4出新闻司,共主持例行发布会176场,出访期间或其他场合发布会100多场,回答问题数千个。他说:“提问和回答,是记者和发言人的天然关系,而且我认为发言人和记者也是一种伙伴关系。”

这种在提问与回答间建立起来的伙伴关系,在发布会下延伸发展成为他与媒体圈的友谊,并一直保持了10多年。刘建超的为人风格既有东北人独特的幽默感,又兼具很强的亲和力。这种亲和力不只表现在语言上,更多地体现在行动中。他以独特的个人魅力感染并结识了不少记者朋友,赢得了不错的口碑。

一位同行向记者回忆了与刘建超最初接触的经历。那是2002年4月,博鳌亚洲论坛在海南举行第一届年会。由于接待经验不足,组织方给记者安排的住地在距会场一两个小时车程的琼海,而且没有摆渡巴士。“我们这些做外事报道的记者,需要到各个双边会见现场进行报道,每天忙完手头的稿子已是深夜,再返回住地很不方便。建超本来随代表团住在会场附近的酒店,但他把自己的房间让给我们当工作间,还靠私人关系借到一辆面包车,每天深夜开车送我们回住地,第二天一早再接我们去会场。辛苦不说,光是在黑乎乎没有路灯的路上开车,安全都成问题。很难想象,在那个没有谷歌地图的年代,建超怎么能认得路。”

这样相处下来,到会议闭幕时,刘建超成了随团记者眼中“感动中国记者”的人。他们自发写了一封联名感谢信,想办法交到时任外交部长唐家璇的手中。“据说,这封信后来被唐家璇转到相关部门留存了下来。”

在外事报道的记者圈,还流传着很多关于刘建超的故事。“早年间,出访条件特别艰苦,有些国家的酒店不提供热水。建超就会拿着使馆方面备好的瓶装水,一个房间一个房间地给大家送。”虽然只是后勤保障方面的细节小事,但是见微知著,刘建超总是能让他周围的人感到很舒服。

“离红线太远也是有失分寸的”

当然,与记者们的友谊,更多是在新闻报道的配合中建立起来的。刘建超非常理解记者的工作需要,他说:“新闻是贬值最快的商品,如果要保留新闻的价值,就是要快。”

通常在领导人会谈的时候,刘建超会坐在第二排,一边听一边用笔记本电脑记录、整理双方领导人的谈话要点,然后尽快打印出来,送有关领导审批后,力争第一时间对外发布。

2006年越南河内APEC会议期间,胡锦涛主席和普京总统会见。北京时间18点30分,双方开始会谈,《新闻联播》19点开播的时候,会谈还没有完全结束。为了赶上在《新闻联播》发出会谈的新闻,刘建超和记者们密切配合,在会谈的双边关系部分结束后,就及时写好消息,迅速审定,并安排中央电视台迅速行动,把这条双边会谈的消息在当天的《新闻联播》中播发出去。

也是在那次会议中,刘建超的快速、专业让日本《朝日新闻》记者新贝改变了对中国官员保守、谨慎的印象。“大家都认为,中方的吹风会可能要层层报批,不会那么快出来”,新贝于是听从老记者的建议,围到美方发言人的身边。谁知,刘建超很快就从会谈室出来,几乎在同一时间与美方发言人举行新闻吹风会,“让老记者们大跌眼镜,纷纷从美方发言人那里跑到他身边”。一位参加当时报道的记者向记者回忆道。

发言人不仅要快,还要有“料”。这一点,刘建超有他自己的尺度:“发言人有一条政策的红线,跨过红线显然是失去分寸的,但离红线太远虽然表面不出错,实际上也是有失分寸的。发言人的最高境界是尽可能接近红线但不要跨过去。”在这样的尺度下,他对记者表现得非常开放务实,但从未越雷池一步,也不会因为这种谨慎让人感觉不快。

在外交部新闻司,同事们对刘建超的评价是:“他很有开创精神。”而没有担当的人,是不会敢于开创的。“每次陪同領导人出访,他所带的团队都是全新的,”一位熟悉刘建超的媒体人告诉记者,“不少领导追求专业化,觉得一个人干得好、用得顺手就会一直用下去,但建超总是给团队中的每个人机会,并且鼓励每个人发挥所长。受到他的感染,那些特长、水平不同的人,在他面前都会尽力做到最好。这种人格感染力,对外交官来说也是非常重要的品质。”

在2015年9月初的一次外交部例行活动上,一位工作人员告诉记者:“这可能是建超最后一次主持这样的媒体活动了。”得知这一消息后,在场记者们的心情都十分复杂。一位同行说:“一方面,建超有这个能力,应该到更重要的岗位发挥更大的作用,我们为他感到高兴;另一方面,这么多年建立起来的感情,已经超过了普通的工作关系,就好像一位经常见面的老朋友,以后不能常联系了,也感到非常不舍。”

自十八大以来,中央一直坚持“老虎”“苍蝇”一起打,反腐力度不断加大,反腐的“武场”已经取得了明显成效,不过,这还只是治标之策。反观反腐的“文场”,虽然中纪委网站主动拿起了批评这一武器,及时发声,有力回应,但是,在国内外的一些媒体和网络上,诸如“反腐倦怠论”“反腐无用论”的杂音还是频繁出现,如果任其蔓延,不仅不利于凝聚民心民力,甚至可能消解反腐“武场”取得的成效。在这样的大背景下,刘建超等具备外交、宣传经验的人才进入纪检系统,将进一步加强反腐的“文场”力度,让“文场”“武场”相得益彰,齐头并进。