中学生考试诚信获得的家庭与社会因素研究

2015-07-05肖燃

肖燃

1 引言

考试诚信成为社会各界日益关注的话题,对于参加高考的中学生而言,诚信考试尤为重要。“诚信高考”、“高考诚信承诺书”、“诚信档案”等在人们的视线中日渐频繁地出现,和近年高考中接连发生考试舞弊要案,显示了学生考试诚信已经成为考试尤其是高考中的一个突出的矛盾问题[1]。许多有识之士站在成人角度分析学生考试诚信缺失和作弊发生的原因,却极少有研究学生自己的世界和“生活意义”角度探索学生考试诚信的社会化养成,或考试诚信缺失的社会化习得的原因逻辑。由此,本文尝试通过实证调查,从学生自身的角度探讨家庭与社会因素对中学生考试诚信获得的影响。

2 考试诚信影响因素分析与假设提出

学生考试诚信缺失和作弊行为的发生,受多种因素和动机的影响,许多学者对此都进行了专门性的研究。通过对这些有关诚信缺失与考试作弊原因的研究成果进行归纳,我们可以发现,这些原因可以归纳为四大方面:(1)学校教育和考试控制因素(如:陈东,2005[2];邵明,2008[3];万永生,2009[4])。学校对学生考试诚信教育缺失、对考试诚信行为奖惩制度宽严失当、教育部门过分追求升学率导致的教师与学生群体的应试功利行为、高考招生存在的显失公允的招考政策、考场监管制度疏漏、权力寻租导致的考试控制失效,等等。这些因素都会造成或加剧学生考试越轨。(2)家庭教育因素(如:张行涛,2003[5];解飞厚,2005[6];刘振中,2006[7]刘超,柳桢,2010[8])。多数研究都认为家庭因素是我国学生诚信缺失的主导因素。中国的家庭向来把孩子的教育放在家庭生活和发展的首位,望子成龙和望女成凤,几乎是每个家庭的期望值。而在一考定终身、学历第一、凭证上岗的“文凭”社会,考试时获取功名、机会的最主要的通道。因此,几乎从孩子进入幼儿园开始亲代就把“升学”、“拿证(本)”作为孩子的教育目标,对子代接受教育提高综合和精神品质的价值目标,被接受教育学而优则仕(商)的工具目标所取代,前者甚至称为后者的“副产品”。为了达到这一目标,亲代倾其所有进行教育投资,并用拉关系、走后门、打通招考通道等越轨手段帮助子代实现考试目标。父母的期望、考试越轨的“帮助和鼓励”、剧烈的考试竞争、“失信”的家教等家庭因素导致学生“机会主义的考试越轨行为”的发生。(3)社会环境因素(如:许传新,2004[9];刘海宁,2007[10];明庭庆,2007[11])。价值观念是人们心目中关于某类事物的价值的基本看法,表现为人们对该类事物相对稳定的信念、信仰、理想等,是人们对该类事物的价值取舍模式和指导主体行为的价值追求模式[12]。当前我国正处在传统社会型社会向现代型社会的全面转型期,全球化浪潮的兴起、传统价值观的变异以及西方价值观的大量导入,实用主义和功利主义的思潮廻荡,虚假的东西沉渣泛起,使得当今社会价值观发生激烈碰撞和冲突。整个社会处处都渗透着不诚信和坑蒙拐骗的行为,并且通过这种丧失诚信的行为得利者为数不少。由此,唯利是图、老实人吃亏、结果至上、法不责众等“背信弃义”的不良观念和态度,进入到这些处于“社会初级阶段”的学生中,并迅速地得到他们的认同和运用。社会诚信环境的恶化使导致这些涉世未深的青少年考试诚信缺失的重要诱因。(4)法律控制不足的因素(如:顾凌云,2006[13];胡晓春,2008[14])。由于大多数的考试诚信行为属于比较轻微,未触及民法或刑法底线,所以我们在处理很多高考诚信缺失行为的时候难以在现行法律框架中找到法律支撑,唯一可以依据的是教育部于2004年发布的《国家教育考试违规处理办法》。在这个办法中较全面地规范了国家教育考试中的失信违规行为的责任承担方式。如第十一条规定:“考生以作弊行为获得的考试成绩并由此取得相应的学位证书、学历证书及其他学业证书、资格资质证书或者入学资格的,由证书颁发机关宣布证书无效,责令收回证书或者予以没收;已经被录取或者入学的,由录取学校取消录取资格或者其学籍。”取消入学资格对于失信考生而言不是一个难以忍受的机会成本,而且对于很多失信考生而言,他们被发现的概率也很小,违信的付出很值得。正是由于考试诚信缺失的制约和惩戒机制不健全,高考失信行为往往得不到应有的、有效的处罚,许多考生依法参加考试的观念十分淡薄,对考试作弊的法律后果也缺乏认识。很多人觉得考试管理制度并不是法,因而对考试管理制度的严肃性不予重视。

已有的关于学生考试诚信缺失原因的理论分析,基本上能够反映学生作弊行为产生的机理。然而,现有的研究绝大多数是站在成人价值判断的角度和事后分析的角度来探究学生考试失信原因和作弊动机的,很少从考试“当事人”——学生自身角度来验证这些原因理论的解释效力的探索性研究(一些研究虽然也从学生角度去分析考试失信行为,但主要是一种主观推断)。毕竟,代际差异会影响成人与中学生对考试作弊行为的价值判断,中学生基于他们的生活世界的意义、基于他们的生活经历、基于他们的社会化过程,他们对于考试诚信的价值观念、态度、行为可能会有自己的判断和选择[15]。进一步,学生对重要考试(比如高考)失信的社会后果认知、不同家庭背景对学生考试诚信是否一样、家庭诚信教育过程对考试诚信的影响是怎样的,等等,这些方面现有研究并没有给予解答。本研究从现有的关于学生考试诚信缺失的原因理论出发,提出如下4个假设,通过实证调查试图对上述问题给予解释,并从“考试当事人”视角验证已有的理论解释。

2.1 H1家庭诚信教育方式对学生诚信度有明显影响

家庭教育对子女的成长起着至关重要的作用,甚至可以说,是会影响一生的。在家庭环境中,家长的言谈举止,对子女有着潜移默化的影响。家庭中长辈的诚信态度、诚信行为,长辈对社会各种信用和信任现象的评论都将影响子女在学习和交往中的诚信态度和诚信行为。当然,父母对子女在学习活动中的诚信教育、督导和调教对学生的诚信行为培养有更直接的影响。

2.2 H2家庭背景与学生的诚信状况有密切关系

家庭是社会的细胞,环境是塑造和改变一个人成长轨迹的非常重要的因素,行为心理学大师华生甚至将环境视为人的发展的决定因素。家庭中亲代的经济条件、文化素质、社会关系、社会地位甚至家庭所在社区环境都是影响学生道德品质发展的重要背景因素,《三字经》中孟母三迁的故事说明背景因素的社会化价值。本研究据此推断,家庭背景因素对学生(考试)诚信行为有潜移默化的影响。

2.3 H3学生考试诚信行为影响个体的社会交往与发展

个体在早期社会化中,其主要场所就是学校,而学习是个体早期社会化中的主要活动,因而,个体的学习品质和学习行为不仅影响个体的能力发展,而且必然影响学生道德品质的发展。所以,考试诚信不仅只是关乎学生学习活动的单一现象,而且很可能会影响学生今后在社会生活中的表现。换句话说,考试诚信行为是预测学生参与未来社会生活和工作的一个有价值的“潜变量”。据此,我们提出,学生考试诚信行为影响其社会交往和社会发展。

2.4 H4社会环境与学生诚信表现之间有显著关系

社会学理论认为环境对学生的考试诚信品质的社会化有着重要的影响,但是,环境也是多种多样的因素构成的,有的环境因素影响大,有的环境因素影响小,有的环境因素基本没有影响。学生考试不诚信与我们社会环境中诚信缺失现象较为严重有一定关系,特别是网络时代,社会各种诚信缺少的事件和行为传播速率快,而当代学生基本上是网络高手,或与网络有极为密切接触。因而,社会诚信环境能够对学生诚信状况有影响。

3 问卷设计和调查过程

根据学生考试诚信缺失的理论分析和相关研究成果,我们以天津市高中在读学生为样本,进行问卷设计和调查,围绕研究主题推导的4个假设,构建问卷模块和测试项目(问题)。整个问卷分为:个人信息模块(自变量)、考试诚信态度观念模块、家庭诚信教育模块、考试诚信(作弊)情况模块、考试诚信行为意向模块、考试诚信失信动机原因模块、其他模块(教育、预防制度、考试监控等)。每个模块有2~5项目或问题对应。中学生考试诚信问卷样卷设计完成后,笔者邀请了6名中学教师对问卷进行试调查,并由他们任意挑选了12名学生试答问卷提出完善建议。在试调查基础上,笔者修改定卷。

在调查实施阶段,我们采用分阶段整群随机抽样方法获得样本。首先把天津市市区中学编制成一份名单,第一阶段先随机抽出5所中学;第二阶段,把每个中学的高中班级按年级编号;第三阶段,我们在高一、高二和高三按照1∶1∶2的比数随机抽取班级,然后,利用学生空余时间,在全班发放问卷,现场要求作答并提交问卷。

调查获得样本数521人,回收521人,回收率100%,剔除各种无效答卷21份,最后有效问卷500个,有效回收率为96.6%,符合问卷调查的样本质量要求。

3.1 问卷的信度和效度检验

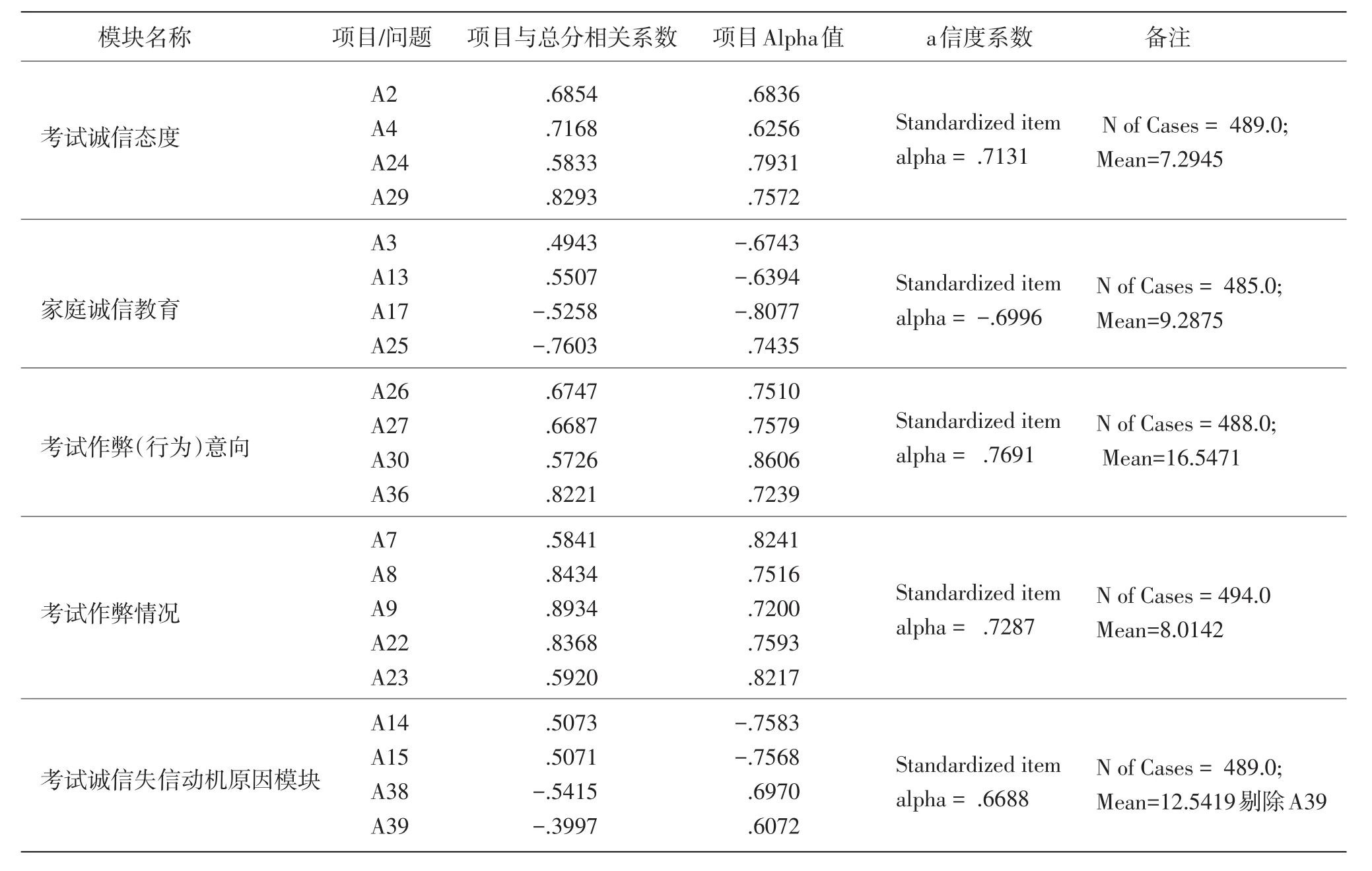

在问卷调查工作结束后,我们使用克朗巴哈a系数法对问卷主要模块进行信度分析,剔除信度较低的项目。使用SPSS16.0的Scale中的Reliability Analysis技术对模块进行检验,结果见表1。从统计检验结果来看,问卷主要模块信度多数高于0.7,家庭诚信教育与考试诚信失信动机因素两个模块接近0.7,问卷总体信度a=0.71586。问卷信度满足统计分析要求。我们利用提取公因子的方法,探查问卷的结构与模块结构的相合性,也就是问卷的结构效度。利用KMO和Bartlett’s球形检验,其结果显示,本调查的KMO值为0.791(大于0.7),球形检验结果为4193.201,显著性水平为0.000。可见,问卷适合做因素分析,证实了问卷有比较好的内在效度。

表1 中学生考试诚信问卷调查信度分析

3.2 样本基本情况

在对调查数据结构进行分析检验之前,我们首先对本次调查的样本情况进行简要统计,也就是对自变量诸因素进行统计描述。这样做既有利于我们判断样本的选择是否与研究的样本要求相吻合和吻合程度,也为后续的综合统计分析创造条件,可以帮助我们判断自变量和因变量统计检验的重点。

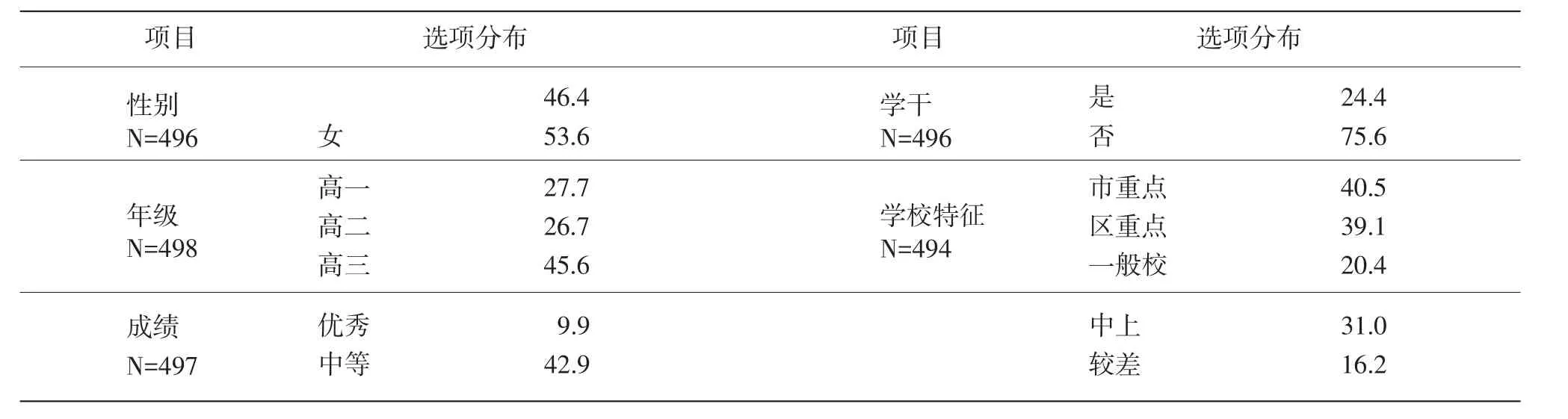

样本基本情况实际上是由两个部分构成的:中学生自身的教育因素和中学生的家庭背景因素。中学生自身教育因素包括年龄、年级、学校特征、学习成绩、是否学干等(见表2)。

表2显示:学生样本性别比例基本均衡,年级分布中高三学生比重接近一半,学校特征中,一般校比例相对偏小,可能会对统计结果的外部有效性有所影响。受访学生的成绩分布符合正态分布要求,这对后续统计检验的数据拟合效果比较有利。

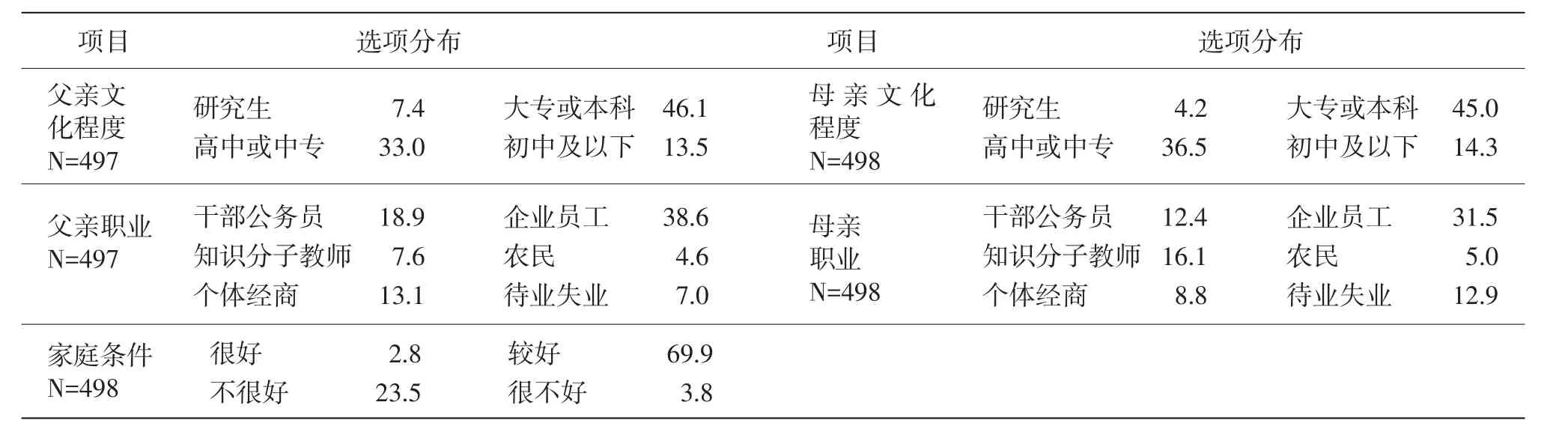

样本情况中的第二部分——中学生的家庭背景因素,涉及的是中学生家庭环境,包括:家庭社会经济条件、亲代职业、亲代文化程度(见表3)。

根据表3我们知道:受调查中学生父母多数受到良好的教育,有一半的家长接受过大学教育;在职业分布中,父母在企业工作的占多数,公务员和教师基本处于其次多数;受调查中学生的家庭社会经济条件大多数都比较好(72.7%)。

4 家庭因素与学生考试诚信

许多的研究都已经证实家庭教育、家庭条件(环境)对子女初级社会化的重要性,亲代的社会阶层地位、社会生活方式、人际互动样式,还有亲代的价值观念和态度,都会影响自己的道德品行和行为习惯养成。

表2 受调查中学生学业情况一览表

表3 受调查中学生家庭背景情况一览表

4.1 家庭教育与学生考试诚信

在父母对子女的诚信观念培养方面,我们设置了2个题目。第一,父母对子女诚信观念和品质的要求。62.2%的父母要求子女“任何时候都要诚实守信”,可以说,绝大部分学生的父母对自己孩子的诚信品质要求严格。不过,我们也注意到有37%的父母在教育孩子问题上,坚持“要择机行事,有时人老实会吃亏”,坚持“有限诚信观”和培养孩子的“机会主义诚信行为”。第二,当然,绝大部分父母在孩子的学习诚信方面的要求比较一致。笔者假设高考作弊不会被发现情况的情境下,父母是否会支持高考作弊。调查结果得出,88.2%的父母不赞同不支持,仅有5.2%的父母支持子女在高考中的越轨考试行为。

在诚信教育方面,父母不仅要注意语言教育也要重视榜样示范,教育心理学中的班杜拉的社会学习理论提出了榜样参照学习的重要价值。[16]我们调查了“父母在工作、生活和待人接物等方面的诚信行为表现”。81%的中学生认为自己的父母诚信表现良好,堪称表率;只有4.9%的学生认为自己的父母存在“机会主义诚信”和经常不诚信。由此可知,绝大部分父母的做好了诚信的身教示范。

在基本调查数据基础上,我们将父母对子女的诚信教育、父母的诚信行为与中学生的考试诚信表现(作弊情况)、考试作弊价值判断进行相关和回归分析,结果如下(见表4、表5、表6):

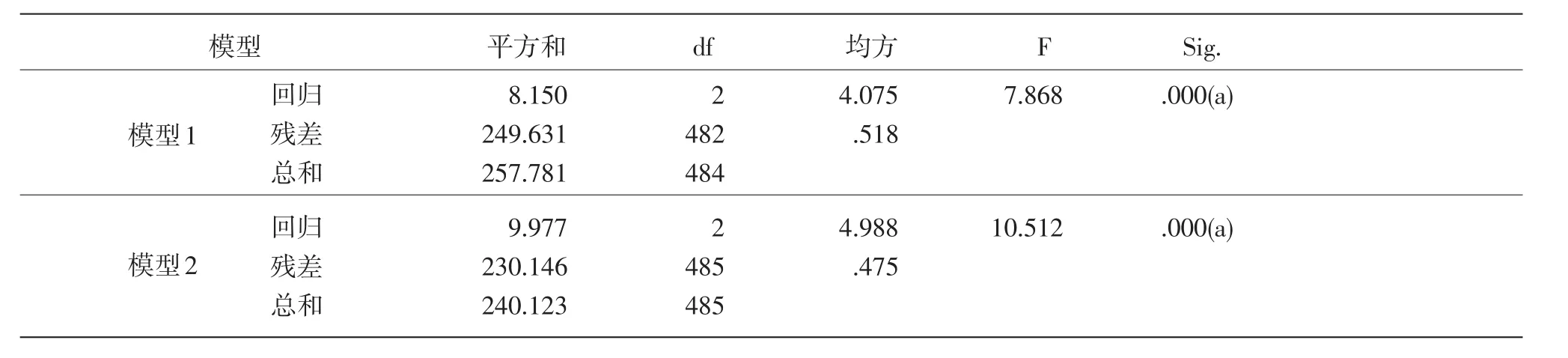

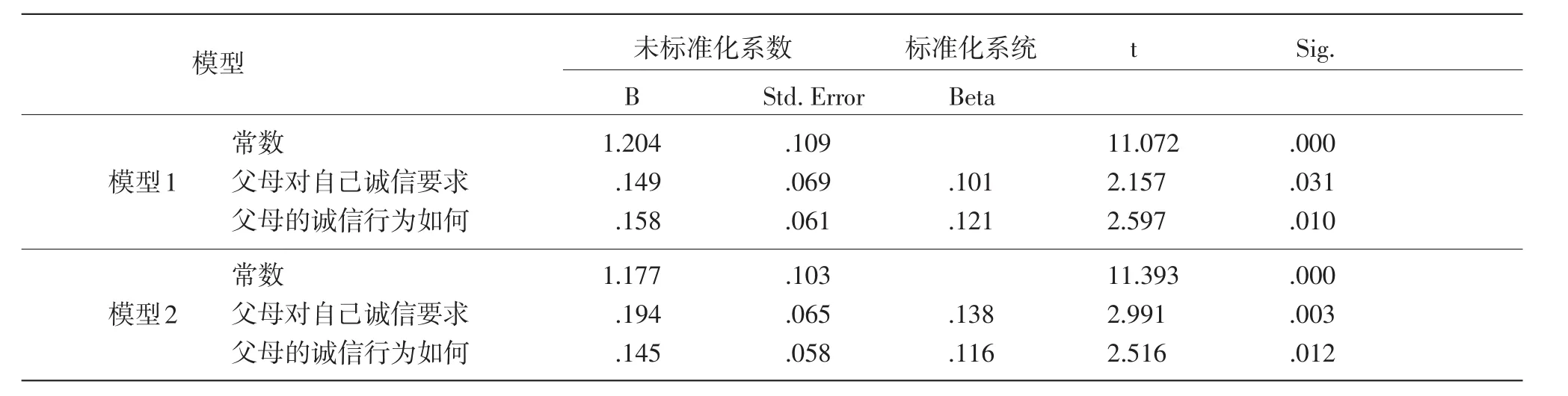

结合上述3个表的检验结果,我们知道:亲代的诚信教育对中学生的考试诚信态度和行为有明显的正相关关系,方差分析进一步证实了父母对子女诚信教育(模型1、模型2)在学生考试诚信方面的解释力。最后一个表给出了简单的二元回归方程。

表4 亲代诚信教育与学生考试诚信的回归模型概要

表5 亲代诚信教育与学生考试诚信方差分析

表6 亲代诚信教育与学生考试诚信行为回归系数

模型1方程为:Y1=1.204+0.149X1+0.158X2+e;

模型2方程为:Y2=1.177+0.194X1+0.145X2+e。

至此,我们证实,假设1——家庭诚信教育对学生诚信度有明显影响,这一命题被调研数据支持成立。

4.2 家庭社会背景与学生考试诚信

在本调查中我们设置了家庭条件(主要指经济条件)、父母文化程度、父母职业这3个家庭社会结构因素,现在我们用词3个结构变量作为自变量,分析它们与学生考试诚信状况的关系。

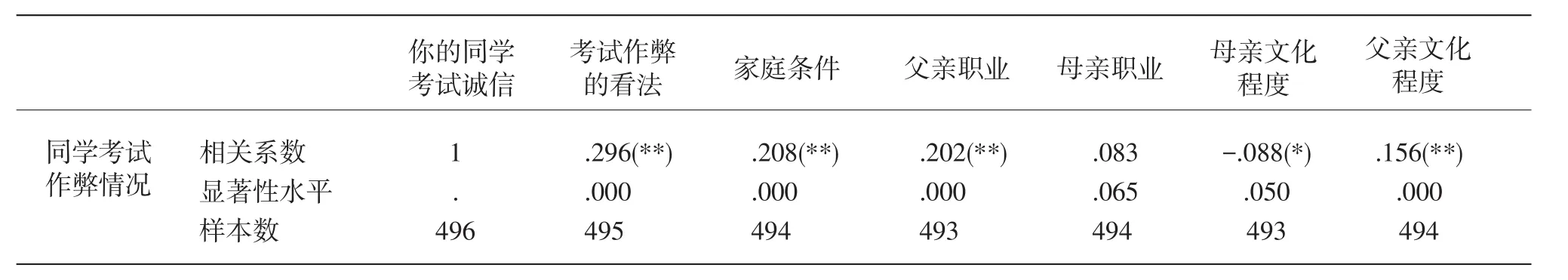

首先,我们引入相关统计分析方法,分析它们与学生考试诚信之间的关系,结果见表7。根据表中统计结果来看:家庭的社会背景因素与中学生考试作弊行为均有明显相关性(母亲职业与考生作弊行为在0.1的显著性水平也有相关性),这些家庭因素中,家庭社会经济条件、父亲职业、母亲文化程度与学生作弊情况的相关性最高。

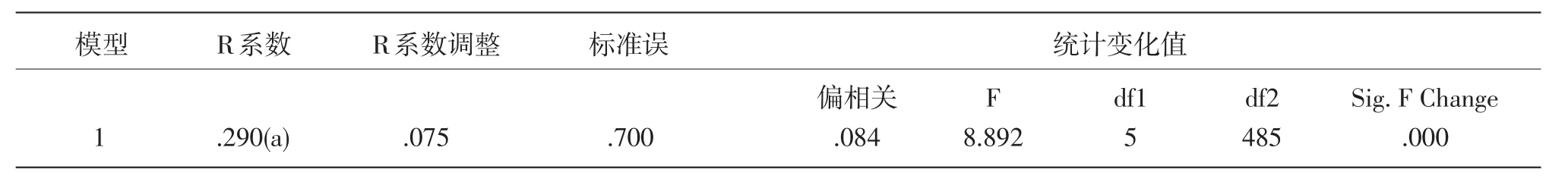

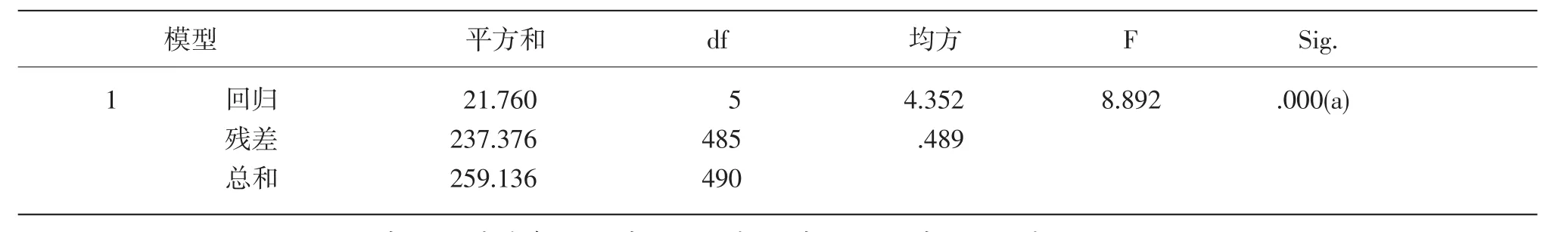

我们运用统计回归技术,对家庭背景因素与学生考试诚信进行进一步的相关关系确证,表8、表9结果显示,家庭社会背景因素整体与学生考试诚信的相关系数达0.290,方差分析中F=8.892(P=.000)。可见,家庭社会背景因素对中学生考试诚信态度和行为有明显的影响,假设2(家庭背景与学生的诚信状况有密切关系)得到数据支持。根据统计回归系数表,结合相关统计,我们发现:父亲文化程度、母亲职业对于中学生考试诚信情况没有统计显著性关系;家庭社会经济条件和母亲文化程度对学生的考试诚信表现影响度比较高。依据回归系数表(表10),可以建立家庭社会结构各因素与学生考试作弊情况之间的简要回归方程,即:Y3=0.790+0.217X1+0.137X2+0.063X3+e。

表7 家庭背景因素与学生考试诚信相关统计

表8 家庭社会背景因素与学生考试诚信回归概要

表9 家庭社会背景因素与学生考试诚信方差分析

表10 家庭社会背景因素与学生考试诚信回归系数

5 考试作弊的社会因素与后果

学生考试作弊行为一旦被发现,自然要受到教育惩戒,从该科考试判零分、取消考试资格,到记大过、留校察看、开除、若干年内不能报考,甚至送少管所劳教等。不过,中学生对于考试作弊应受处分的程度,也有自己的看法,63.2%的受调查学生认为对作弊的学生“应该处分,但要适度”;只有28%的学生赞成“应该从重处分,杀一儆百”;甚至还有8.8%的受调查学生认为“不应处分,应以教育为主”。看来,在学生心目中,考试作弊似乎是个可大可小的“学习问题”,只是个人违规行为,不会对学校乃至社会造成社会危害。

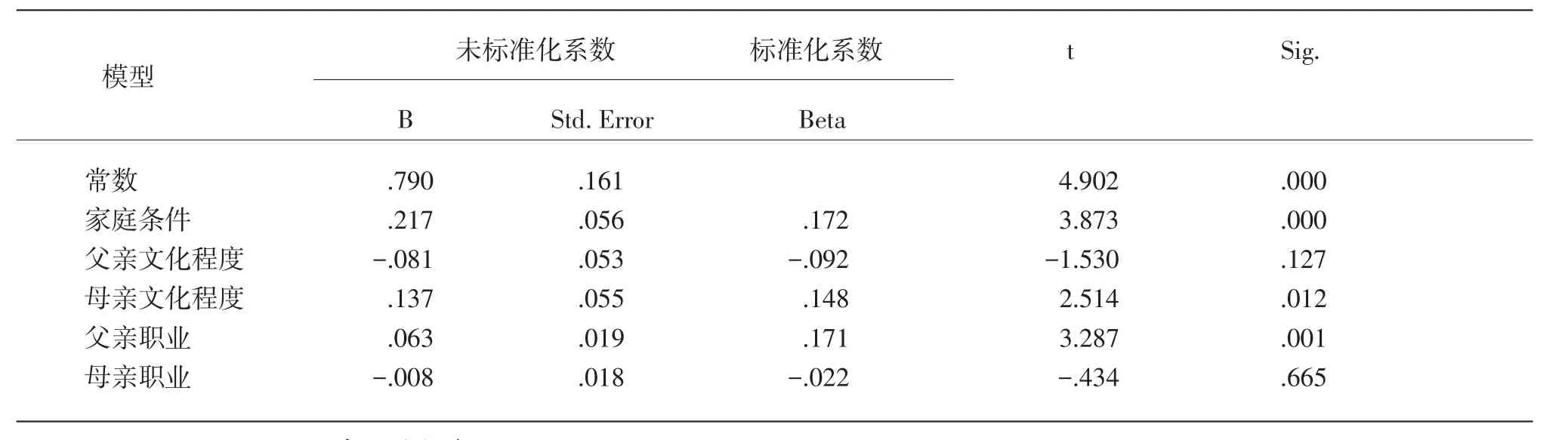

从社会学视角来看,我们更关心中学生考试诚信的社会影响,尤其是考试失信行为对其未来参与社会生活的影响,或者说中学生考试诚信观和诚信行为的“社会化”后果。我们通过作弊习惯与工作作假、作弊行为与做人诚信、作弊习惯与人机互动、作弊惩罚与未来发展等4个方面的认知判断来识别中学生考试越轨行为的社会化影响。统计结果见表11。

在表11中,只有“作弊受处分影响将来工作和发展”这一条目,受试赞同度比较低,其他条目赞同度都非常高。具体而言,60%的学生认为在中学养成作弊习惯的人,将来在工作中也容易作假、造假;71.1%的学生高度认同考试作弊能够反映一个人的做人品质——诚信道德品质;53.1%的受调查者认为把重要的事情托付给有考试作弊情况的人,不放心。上述统计和数据分析初步证实假设3:学生考试诚信行为影响个体的社会交往与发展。我们将学生(考试)诚信表现与考试诚信的社会化影响做相关统计分析。表12结果显示,学生诚信表现几乎都与考试诚信的社会化影响有相关关系,结合前文学生考试越轨行为分析,我们可以推论:学生内隐观念中建立考试诚信与人的社会交往有密切一致性,能够对学生的考试诚信自律行为起到自我约束的作用。假设3得到统计数据支持。

表11 中学生考试作弊行为的社会化影响

表12 学生考试诚信表现与个体社会交往相关性

进一步,我们向受调查者询问了考试作弊动机和作弊行为产生的原因,即考试诚信的缺失主要原因,在有效回答的498个个案中(见表3~15),40%的受访者认为“考试压力大”是导致作弊动机与行为的主要原因之一,有35.6%的受访者将“社会大环境诚信不足的影响”作为主要原因,而“考试方法落后”、“监考力度不足”、“教学内容和手段陈旧”等教育因素居然不是导致学生考试作弊动机和行为的主要原因。调查结果多少出乎我们预料,但也初步证实了假设4社会环境对学生诚信表现有明显影响。

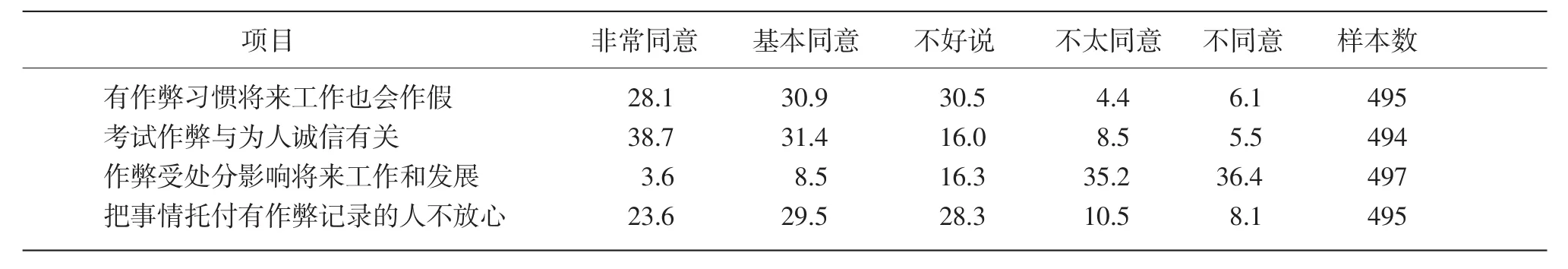

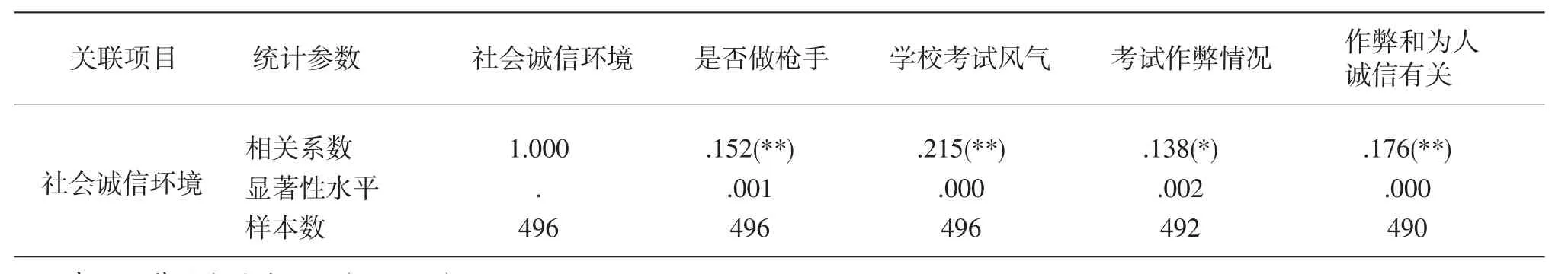

而后,我们将社会诚信环境评价与学生的考试诚信态度和诚信行为进行统计相关和回归分析。皮尔逊等级相关检验显示(表13),社会诚信环境与学生考试诚信态度和行为均有明确的相关关系,其中,社会诚信环境与学校考风相关度最高。

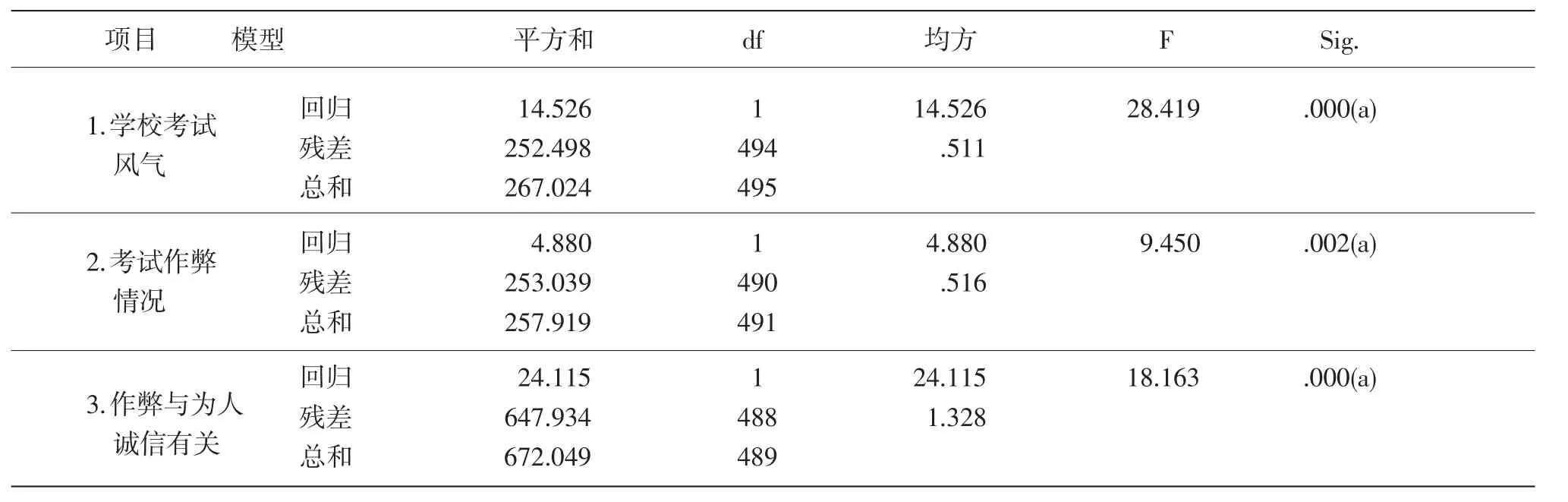

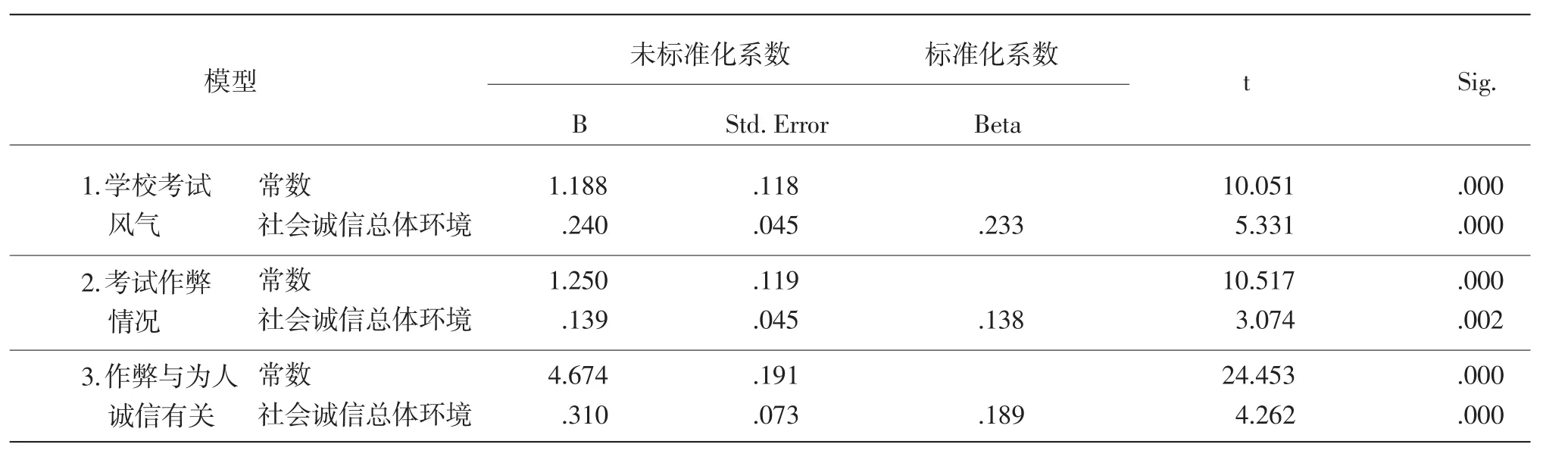

使用统计回归和方差分析(见表14、表15),我们可以进一步明确二者的因果关系,以及社会诚信环境对于学生考试诚信的解释力或预测效力。

表13 社会诚信环境与中学生考试诚信相关关系检验

表14 社会诚信环境与学生考试诚信方差分析

表15 社会诚信环境与学生考生诚信回归系数

根据前述统计分析,我们可以得出社会诚信环境与学生考试诚信观念及行为有明显的相关关系(假设4统计检验成立)。并且,在对学生考试诚信各主要影响因素中,它的影响度已经超越了学校教育管理因素,仅次于家庭因素对子女的诚信态度和行为的影响。

6 结论

通过实证调查和统计分析,本研究的提出的4个假设获得统计数据支持。通观整个研究我们可以得出如下结论:

第一,家庭的诚信教育对学生诚信观念和习惯的养成具有不可替代的影响。在本研究中,我们从父母在孩子诚信教育中地位、父母对子女的诚信教育、父母的诚信示范行为三个方面,探讨家庭诚信教育对学生考试诚信的影响。在“对自己诚信观念影响最大的人”的选择中,有49.9%的受调查学生选择“家长”,远远超出对其他参照群体的选择。可见父母在子女诚信观的养成和诚信行为塑造方面的地位与责任。进一步的研究还表明,“身教重于言教”,亲代自身的诚信行为示范比口头说服具有更强的影响力。

第二,家庭的社会阶层结构对学生的考试诚信行为有一定的影响。本研究证实家庭的社会经济条件、母亲文化程度和父亲职业对孩子的诚信态度和表现有统计意义的影响。很可能家庭社会经济条件影响学生奋斗精神和意志品质的形成,影响学生交往群体的选择性和信息获取的多样性。因而,家庭社会经济条件较好的学生,如果家庭诚信教育不当,这类学生更容易发生考试越轨行为。在家庭关系和家庭教育中,母亲在孩子成长和互动中的角色和地位要比父亲更为重要,也就是说,母亲对孩子的诚信教育的影响力要更强。本研究结果也证实母亲文化程度越高,学生考试作弊行为发生情况越低。最后,有关父亲职业对于学生考试诚信的显著性影响,目前尚没有找到更好的解释工具。

第三,考试失信或作弊行为将影响学生个体现在或未来的社会交往。虽然统计结果没有支持考试失信会影响个人今后的职业生涯,但绝大多数中学生都赞同考试作弊者人品不可靠,今后工作也会做假,与考试作弊的人交往不放心。方差和回归分析结果进一步支持了这些观点。由此可见:第一,从社会化和未成年个体人生观的形成来看,学生考试作弊行为其影响并不是孤立的,只会对学生在校学习和生活产生不利影响,而是既包含短期直接后果,更包含长期隐性消极社会影响。它影响未成年个体为人处世的价值观形成、影响未成年个体未来参与社会生活后的职业品质和交往品质。第二,值得欣慰的是,当代的中学生多数人已经意识到考试作弊行为可能导致的未来消极社会后果,意识到作弊劣习对个体社会交往的影响。至于“作弊受处分影响将来工作和发展”赞同度较低,这并不能否定中学生作弊行为具有社会化影响的假设,这主要是由于我们国家和社会并没有将考试作弊行为(记录)与个人社会发展(如就业、升职、贷款等)建立起制度性联系而产生的。

第四,社会诚信环境是影响中学生考试诚信品行养成的重要因素。统计研究不仅支持了这一研究假设,而且社会诚信环境对考试诚信形成影响的重要性甚至高于学校有关考试的教育管理因素。可见,在网络传播普及的现时代,社会风气和社会诚信环境的治理,为未成年人营造良好的“初级社会化”氛围变得更加重要和紧迫。

[1] 唐静.新时期教育考试违规行为的特性与趋向[J].江苏社会科学,2007(1):41-42.

[2] 陈东.考试作弊视界下的诚信教育[J].黑龙江高教研究,2005(6):167-169.

[3] 邵明.关于学校教育考试诚信缺失的思考[J].长春教育学院学报,2008,24(4):34-36.

[4] 万永生.高考加分政策的现状与思考[J].教学与管理,2009(4):75-77.

[5] 张行涛.必要的乌托邦——考选世界的社会学研究[M].北京:北京师范大学出版社,2003:68.

[6] 解飞厚.考试诚信的教育学思考[J].湖北大学学报(哲社版),2005(5):540-541.

[7] 刘振中.中学生诚信现状及教育对策研究[D].河北师范大学硕士论文,2006:33-43.

[8] 刘超,柳桢.论传统文化消极因素对诚信考试的影响——以监考为视角[J].河北经贸大学学报,2010(3):113-115.

[9] 许传新,陈国华.高考作弊成因浅析[J].社会,2004(11):53-54.

[10] 刘海宁.考试舞弊原因的社会学分析[J].学校管理,2007(3):63-64.

[11] 明庭庆.大学生考试诚信的社会学研究——以武汉部分高校为例[D].华中农业大学硕士论文,2007:42-56.

[12] 戴安良.略论我国社会转型时期的价值观[J].探索,2006(5):26-31.

[13] 顾凌云.诚信考试承诺书及其强制化的法律分析[J].武汉交通职业学院学报,2006,8(1):33-36.

[14] 胡晓春.国家考试立法若干问题探析[J].贵州民族学院学报(哲社版),2008(4):20-23.

[15] 乐国林.城市家庭高考志愿填报中的代际差异[J].青年研究,2003(9):6-11.

[16] 唐卫海,杨孟萍.简评班杜拉的社会学习理论[J].天津师大学报(社科版),1996(5):36-42.