由纯绘画走向互文性表达

2015-07-03皮道坚

皮道坚

新时期以来激浪汹涌的新艺术潮流,让架上绘画日益式微、日益边缘化,这已是不争的事实。在这种式微形势下的架上绘画内部也出现了明显分化,前卫的、先锋的新潮绘画与具象写实的油画分道扬镳,加之“现实主义”创作模式的僵化,让人觉得具象写实的艺术手法很难适应当代艺术表达的需要,这又令具象写实绘画处于几乎完全不受批评关注的相当尴尬的境地。

十多年前,我作为“92年首届广州艺术双年展(油画部分)”的学术鉴定总监在为该展所做的学术评估报告中曾经有过这样的展望:“在85新潮与市场经济双重冲击下坚持下来的中国写实油画,出现明显分流:一部分画家转向市场,一部分画家在一种相对宁静的心态下从事写实性油画创作。他们将对古典气质的崇尚,以及缅怀工业化时代前的宁静的情愫,与对技巧精纯熟练完美的追求结合起来,作品带有显著的新古典主义的折衷倾向。本届双年展中的这类作品,不少具有较高的艺术品味和新的文化内含。这乃是现代与后现代艺术观念向写实性绘画渗透的结果。估计这一趋势仍将持续下去,有可能出现一些个性鲜明的风格化艺术家。”

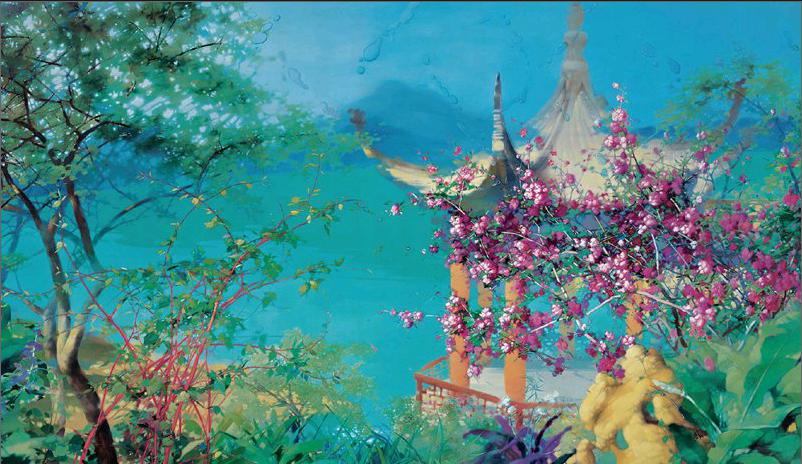

现在看来张东红正是当时我所期待出现的那种主动接受现代与后现代艺术观念的渗透、作品具有新的文化内涵的个性鲜明的风格化艺术家。虽然1992年才从吉林艺术学院美术系毕业的张东红无缘于那次展览,而且在今天看来,仅仅说他是“个性鲜明的风格化艺术家”也显然有失空泛,将他的艺术方式只是归结为“写实性油画创作”更是有欠确切。但纵观张东红从那时以来的一系列架上油画创作,从早期的《缸中鱼》、《笼中乌》、《庭院深处》到后来的《非礼系列》、《海市蜃楼》、《欲望之花》及近期的《山水之西瓜界》、《山水之苹果界》等等,它们确实与那次展览中的这一艺术取向有着明显的承前启后的艺术史上下文关联。无论是就对古典气质的崇尚,对工业化、城市化时代前的宁静的缅怀,还是就对油画技巧之精纯、熟练、完美的追求而言,张东红的绘画都与那次展览中的这一艺术取向一脉相承。应该说这一艺术取向在92年的那次展览中是不被批评家们看好的,或说是被忽略的。因为与新潮的、前卫的作风相比,尤其是与当时风头十足的“政治波普”新表现主义还有以“调侃”、“嘲讽”与“泼皮”为标志的“新生代”相比,这一艺术取向无疑被认为是保守的“后卫的”,至少是“折衷主义”的。事实上那次展览的评奖结果便充分反映了批评家们的这种眼光与态度。但这种批评眼光与态度显然因为张东红等更年轻一代的艺术家的出现而发生了改变。

张东红的艺术教育背景有两点值得注意:一是东北油画积淀丰厚的纯绘画传统以及85新潮后期形成的东北青年油画家群率意奔放、个性张扬、自由表达的艺术气质对他的潜移默化;二是85美术新潮的直接影响,包括后来在他所谓的“圆明园时期”所接触的“玩世”、“艳俗”等艺术家的影响。但这种影响的作用方式比较复杂而微妙:一方面新潮美术启发了他对绘画意义及艺术价值的深刻思考,而另一方面,如他自己所说:“在我的大学期间,又接触了众所周知的‘八五新潮美术,后来93年、94年,我只身来到北京,也就是‘圆明园时期,又接触了‘玩世以及后来的‘艳俗等等。但由于地域的差异,以及教育环境等各方面因素,使我对于现实产生了一种回避甚至逃避的心理”。在某种程度上这后一方面的影响对于张东红的艺术追求及艺术风格的形成,意义尤其重大。正是这后一方面的影响,在赋予了张东红追求与思考的气质的同时,也给予了他自我放逐的勇气,促成他基于他所说的对于现实的“一种回避甚至逃避的心理”做出自己的选择。而张东红之所以能够改变批评家们对这样一种“将对古典气质的崇尚,以及缅怀工业化时代前的宁静的情愫,与对技巧精纯熟练完美的追求结合起来”的油画风格的眼光与态度,恰恰是因为他对绘画本性与特质的思考使他的绘画能真正成为一种当代的艺术表达方式,而他的自我放逐则无疑是其作品丰富的反思性精神内涵形成的契机。

这是一段由纯绘画走向互文性表达的艺术追求历程。

如果说他早期作品中对如鲜艳花朵一样的漂亮女孩和如青春女孩一样靓丽的花朵温柔、甜美、细腻的描绘,看似唯美主义实则是一种“伪唯美主义”,或如批评家孙振华所说是一种“策略性的唯美主义”。因为它们是对消费文化的一种直接呈现,是欲望的一种感性显现,是用美丽包裹的对物的欲望、性的欲望乃至权利欲望的反思与质疑,作品的精神性内涵直指当下。然而,画面所散发的神秘主义气息、寂静的田园与乌托邦色彩,以及人与物象之被赋予的材料的光辉一一精致的质感表现所隐映的人与物的内在道德含义,更多的还是一种纯绘画思想的体现。

他的近作《山水之西瓜界》、《山水之苹果界》则明显不同,它们给人的震撼非常之强烈,但这强烈的震撼却并不来自于绘画性。虽然张东红作品的绘画性品质是一以贯之的,与其前期作品相比,这些作品的绘画性品质更是有过之而无不及。震撼也不完全因为作品尺幅的巨大,尽管呈现在欣赏者眼前的西瓜、苹果,有如斯威夫特《格列佛游记》中小人国小人眼前的大山大水,显然这也是画家的期待,之所以他要将其称之为“界”,正是这期待的表现。但这依然不足以引起震撼。在我看来震撼来自于作品巧妙采用了被结构主义者称之为“互文性”的手法对于无法显示的东西一一崇高的呈现。无法显现的东西来自于哪里?利奥塔认为:“无法显示的东西来自观念,无法以样本、恰当例子或象征去说明(代表)。一般绝对事物也无法显示出来,因为代表是在所代表的条件中显示出关系,排列出前后位置。”在利奥塔看来后现代时代的绘画作品凭崇高感而不是美感取胜,而“崇高不是简单的满足而是因努力而满足。我们动用感觉官能或想象官能,用可感知的去表现不可言喻的,即使失败,即使产生痛苦,一种纯粹满足也会从这种张力中油然而生”。

张东红就这样在他的新作中用相互对立、相互冲突的元素为我们提供了丰富的互文性:这里有小的水果,大的山水;水果的质感肌理与山水的意象相互为文、相互阐释。水果是短暂的,速朽的,不能保鲜的;山水是相对永恒的,如日月经天,如江河行地。张东红的互文性是隐晦的,它的多义性隐藏在画面深处,在解读时引你探索、追寻。这比把很多符号拼贴在一起构成互文性的所谓“拼贴的马赛克”强,挪用与拼贴总难免让人感觉牵强。张东红的互文性,是在单纯中见丰富,他的《山水之西瓜界》整体画面基本单纯,西瓜的肌理、质感表现得淋漓尽致,山水的意象耐人寻味,这种单纯中见丰富的互文性表达乃是张东红对于当代绘画的绝妙贡献,也是他引人关注的重要理由。