乡愁的牵引

2015-07-01

《云南画报》:贺老师,绝版木刻是怎么诞生的?

贺昆:原先制作版画是采用多版套印的方法,上一个颜色就得换一块版,而当时一块版的价格并不便宜,创作一块版画的成本是很高的,并且用多版的方式进行版画创作很麻烦。郑旭是学版画专业的,他家里条件不是太好,但他又想搞版画创作,所以他就尝试着用一块版来进行版画创作。印一次,刻一遍,有几个颜色刻几遍,刻完之后版没了,就叫绝版。最先以独版的方式进行版画创作出的作品叫作独版多色套印木刻,而后来我在西方讲学,我的朋友帮我翻译过来,说正确的翻译应该叫做绝版木刻,所以绝版木刻就此被正式命名。而绝版木刻还有一个优点就是颜色自由、灵动、随意、斑斓,它的创作很尊重艺术家的个性,让艺术家在进行版画创作过程中充满了生命力。而同时绝版木刻在全国的版画创作中慢慢突显出来,获奖率很高,普洱当时就有很多人开始进行绝版木刻创作,甚至在80年代末、90年代初形成思茅现象、思茅画派。这其中的标杆人物就有郑旭、魏启聪和我。

《云南画报》:你觉得绝版木刻诞生在普洱与普洱的风土人情、民族特色有关吗?

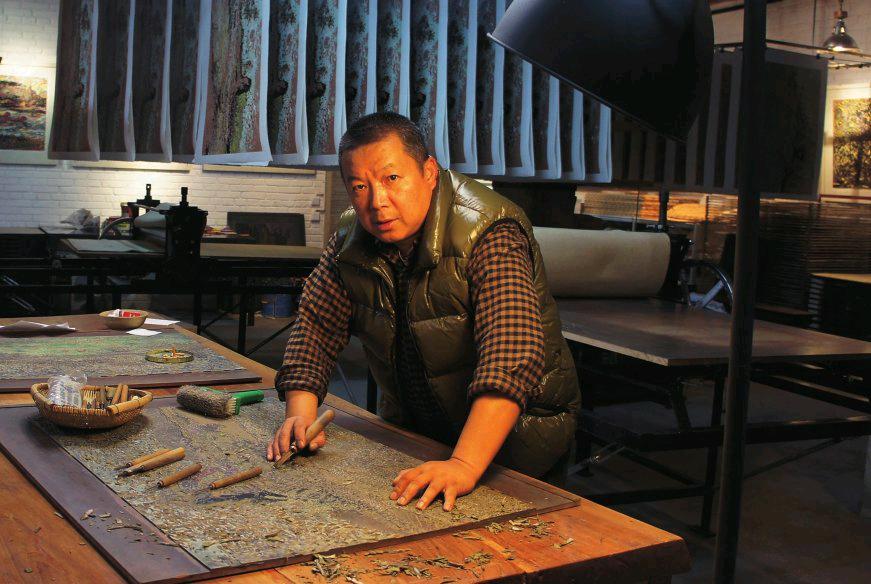

贺昆:有一定关系,但没有必然的关系。绝版木刻得以在普洱诞生与艺术家的艺术思想、艺术风格有关,但同时艺术家与这片土地是血与脉的关系。普洱这片土地可能300年或者500年没有一个贺昆,我现在的工作室——古道博刻,是留给普洱,甚至于是留给人类的财产。而一个地方有没有文化,有没有艺术的氛围关键在于这个地方的政府、人民对艺术家的尊重和负责任。

《云南画报》:你有很多机会留在北京、上海,甚至于国外很多大城市,但为什么选择在普洱创建古道博刻工作室?

贺昆:我本身就是普洱人,留在普洱是乡愁的牵引,是一种寻根。此外,普洱年平均气温20℃,气候宜人,周围没有大山大水,生活在这片土地上的人都有一种与生俱来的平和心态,与世无争。同时普洱是一个有灵性的地方,是艺术家进行艺术创作得天独厚的优势,而普洱人对文化,对艺术也是尊重和崇敬的。

《云南画报》:你认为普洱的绝版木刻艺术怎么样才能与市场更好地接轨?

贺昆:创作出的作品不知道怎么走向市场,或者是难以走向市场,是普洱版画创作者,乃至于全国版画创作者的茫然。这与全国的教育导向、社会氛围相关,而西方有一套成熟的艺术与市场想融合的运作模式,这是值得我们借鉴的。我们应该建立一套与国际接轨的系统,把艺术创作与文化产业相融合,与市场相融合,成熟的商业模式会逐渐引导版画创作者走出作品难以出售的茫然。

《云南画报》:在你看来绝版木刻在普洱能不能形成一种文化产业?

贺昆:艺术行为不可能成为产业,但是在普洱有可能形成东盟艺术圈。东盟艺术圈的形成需要有一定的艺术氛围,而艺术氛围的形成就需要有足够数量的艺术家。同时东盟艺术圈的打造更需要政府和企业的支持,把绝版木刻与养老、养生捆绑起来,把普洱做成像戛纳一样的城市名片。

《云南画报》:你现在的版画作品大概处于什么样的价位?

贺昆:我现在的版画一般就印30幅,自己留存2—3幅。版画的价格是与版画的尺寸大小相关的。小的可能就几百块钱,大的几万块钱的也有。我现在的版画售卖分为两个系统:个人系统和社会系统。个人系统就是有喜欢我画的人直接就跟我联系或是直接到我的工作室来看画。而社会系统就是我的画挂在银行,作为一种投资理财产品,这种情况下我的画的价格就处于浮动的状态。

《云南画报》:你从事艺术创作这么多年,艺术带给您最大的感悟是什么?

贺昆:艺术教会了我生活。