格尔木市盆地地区土地利用/覆盖变化时空演变

2015-06-27马志昂盖艾鸿孙林军

马志昂, 盖艾鸿, 孙林军

(甘肃农业大学 资源与环境学院, 甘肃 兰州 730070)

格尔木市盆地地区土地利用/覆盖变化时空演变

马志昂, 盖艾鸿, 孙林军

(甘肃农业大学 资源与环境学院, 甘肃 兰州 730070)

[目的] 通过对2000—2010年格尔木市土地利用/覆盖变化时空演变的研究,为实现格尔木市更好地协调发展与保护之间的关系提供参考依据。[方法] 以2000,2005及2010年的TM遥感影像、2010年的矢量数据为数据源,在RS和GIS技术的支持下,从土地利用/覆盖变化的时间和空间动态上分析了格尔木市盆地地区2000—2010年土地利用/覆盖变化的时空演变。 [结果] 格尔木市盆地地区土地利用类型以未利用地为主。在2000—2010年这10 a中: (1) 土地利用变化趋势最大的为建设用地,从2000—2010年增加了227.83%;变化最小的为林地,增加了1.24%。 (2) 各类型用地之间的主要转移为:草地流转为未利用地,来源于未利用地;耕地流转为林地,来源于建设用地与林地;建设用地流转为水域,来源于未利用地;林地流转为未利用地,来源于未利用地。水域主要流转为未利用地,来源于未利用地。 (3) 从2000—2005年土地综合利用指数的差值△P=-3.04,是土地利用程度的调整期。从2005—2010年△P=1.62,是土地利用程度的发展期。[结论] 格尔木市盆地地区耕地、林地、建设用地总体上呈增加趋势,草地、水域呈减少趋势。整个格尔木市土地利用结构信息熵指数较小,土地利用的多样性相对较低。

土地利用/覆盖变化; 时空演变; 格尔木市盆地

土地是十分宝贵的自然资源,是人类赖以生存和发展的物质基础。在全球环境变化研究中,土地利用/覆盖变化(LUCC)越来越被认为是全球环境变化与可持续发展研究的重要内容[1]。自1995年,IGBP(国际地圈生物圈计划)和HDP(国际全球环境变化人文因素计划)联合提出“土地利用/覆盖变化(land use and land coverage change, LUCC)”研究计划以来,土地利用/土地覆盖变化研究一直是全球环境变化研究的前沿与热点问题[2-5]。通过LUCC的研究,人们可以定性和定量评价人类活动对全球环境变化的影响,在实践上为区域可持续发展,土地资源的合理利用、开发与保护,提供有效的决策支持,对生态、经济与环境的协调发展具有重要的科学和现实意义[6]。

由于自然因素及人类活动对环境的影响,青藏地区的生态极为脆弱,其中突出的表现为土地覆盖变化,如绿洲缩小、湖泊干涸、水土流失、草原退化和冰川的消减。与此同时,经济试验区内以资源开发利用为主,循环经济产业还处于发展初期,城镇工矿用地需求、规模以及位置不确定性较大,致使土地利用/覆盖变化强度不断增大,产生了许多生态环境方面的问题。格尔木市盆地地区作为柴达木循环经济试验区的重要组成部分,也面临着这些问题。因此,本研究选用格尔木市盆地地区为研究区,利用RS和GIS技术,通过对2000—2010年格尔木市土地利用/覆盖变化时空演变的研究,以期为实现格尔木市更好地协调发展与保护之间的关系提供参考依据。

1 研究区概况

格尔木市盆地地区位于北纬35°11′—37°48′,东经91°43′—95°51′。属于青海省海西蒙古族藏族自治州,东西长450 km,南北宽223 km,面积为71 334 km2。南部是玉树藏族自治州,东部是海西蒙古族藏族自治州都兰县,北部是大柴旦和茫崖行政委员会,西部是新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州的若羌市。盆地地区地势平坦,海拔高度在2 625~3 350 m,属典型的大陆性高原气候,干旱少雨,多年平均降雨量24~40.8 ml,多年平均蒸发量238~2 927.7 ml。

格尔木盆地地区地域面积仅占全市总面积的59.85%,但是却聚集了全市95%以上的人类生产、生活及经济活动,是海西蒙古族藏族自治州的第一大城市,也是海西蒙古族藏族自治州的经济中心,经济总量位于海西蒙古族藏族自治州前列,2006年以来国民生产总值绝对额始终位居全州之首,2010年格尔木市国民生产总值占海西蒙古族藏族自治州比重的50.38%。

2 数据来源及处理

2.1 数据来源

本研究采用的数据主要包括非遥感数据,遥感数据及各类调查数据等。

非遥感数据采用格尔木市2010年1∶25万土地利用现状图,格尔木市2010年1∶5万地形图,格尔木市第二次土地调查数据库。

遥感数据采用2000,2005及2010年3期Landsat TM遥感影像,来源于地理空间数据云(http:∥www.gscloud.cn/),每期影像8景,每景影像包括七个波段,各波段空间分辨率均为30 m×30 m,辐射分辨率8 bit。影像时间主要为6—9月,因为这一时间段是研究区内各种植被生长的旺盛时期,选择该时期图像能够将植被区与非植被区有效区分。

调查数据采用《格尔木市志》,《格尔木市年鉴》(2001—2011年),《格尔木市国民经济和社会发展统计公报》(2001—2011年)及政府部门公开网站的统计数据等。

2.2 数据处理

首先以Erdas 9.2为平台,进行彩色合成时,选用TM 543波段进行组合,这个组合的合成影像,色彩类似于自然色,符号人们的视觉习惯,并且信息量比较丰富,能较好的反映各类地物影像的特征,便于解译[7],然后利用地形图对3期24景TM影像作几何校正,之后对影像进行图像增强。因为利用单一时相的遥感数据难以区分光谱特征类似的不同地类,多时相图像数据能提供地物光谱特征间的差异,从而使用多时相遥感数据比单时相数据可以获取更高的分类精度[8-9],故本研究最终采用了多时相遥感图像融合的方法以区分不同地物类型,并以格尔木市盆地行政边界对拼接图作不规则裁减[10]。

本研究所采用的土地利用/土地覆被分类体系主要参考《全国土地利用现状分类》国家标准,同时结合2013年7—8月对格尔木市盆地地区的实际调查了解以及TM影像的可分性,确定将格尔木市盆地地区的土地利用类型分为:建设用地(包括城乡居民用地、工矿用地和交通用地等)、未利用地(包括荒草地、盐碱地、沙地、裸土地、裸岩石砾地等)、草地、耕地(包括水田、水浇地和早地等)、林地(包括有林地、灌木林、疏林地和其他林地等)、水域(包括河湖沟渠、水库坑塘等)6个1级类。

2.3 精度评价

本研究在进行精度评价时,首先利用ArcGIS 10.2,在每期影像的分类结果上随机生成200个点,然后根据现有的数据同分类结果进行对比。其中2000年正确的点数为154个,精度为77%;2005年正确的点数为178个,精度为89%;2010年正确的点数为185个,精度为92.5%。结果表明本研究工作的遥感影像分类结果均达到最低允许判别精度0.7的要求[11]。

3 结果与分析

3.1 土地利用/覆盖变化的时间变化

3.1.1 不同时期土地利用现状分析 格尔木市土地总面积1.19×107hm2,盆地面积为7.13×106hm2。占格尔木市总面积的59.85%。在ArcGIS 10.2中利用土地利用类型图统计出格尔木市盆地地区的影像分类结果(详见表1)。

从表1可以看出,2000—2010年,格尔木市的土地利用类型主要是草地和未利用地,其次是林地,所占比例最小的是耕地。结果说明格尔木市盆地地区后备土地资源比较丰富,城镇化水平不高、城市基础设施相对落后,耕地面积少,耕地保护形势严峻的状况。

表1 格尔木市盆地地区不同时期土地利用现状

注:占比为格尔木盆地地区各土地利用类型占盆地地区总面积的比例。

3.1.2 土地利用变化趋势分析 根据格尔木市盆地地区不同时期土地利用现状表(表1),得到格尔木市盆地地区土地利用变化趋势表(表2)。

由表2可知:从2000—2010年,格尔木市盆地地区增幅最大的为建设用地,其次为耕地、林地。减幅最大的为水域、其次为草地。其中2000—2005年,增幅最大的为建设用地,其次为耕地、未利用地。减幅最大的为草地、林地、水域。2005—2010年段,增幅最大的为建设用地、其次为林地、草地。减幅最大的为水域、其次为耕地、未利用地。

表2 格尔木市盆地地区土地利用变化趋势

综上,格尔木市盆地地区从2000—2005年再到2010年土地利用变化的总体趋势是:草地先减少后增加,总体减少;耕地面积先增加后减少,总体增加;建设用地面积一直在增加,且增加程度比较剧烈;水域面积一直在减少;未利用地面积先增加后减少,总体增加。

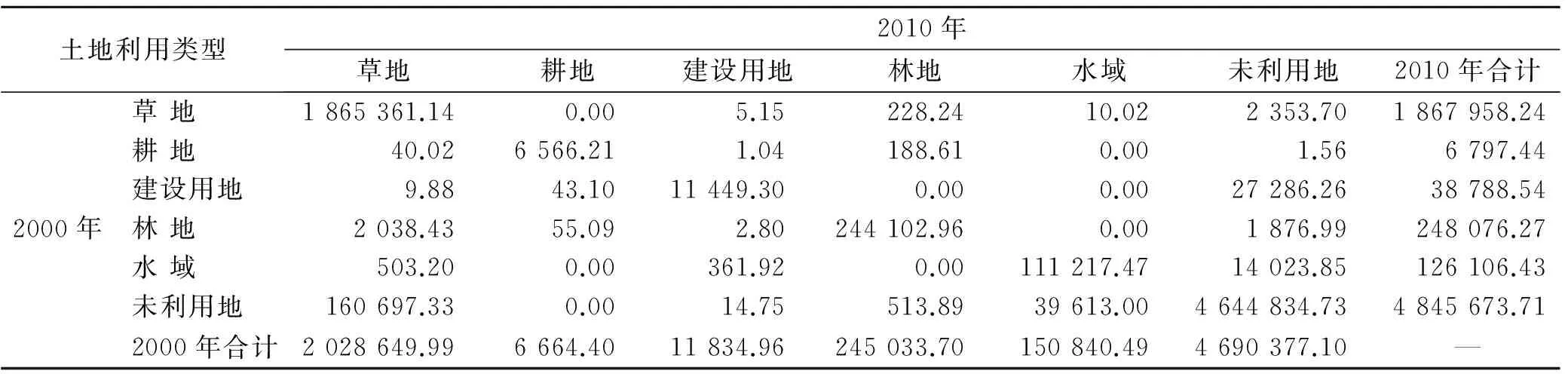

3.1.3 不同时期土地利用类型转移矩阵分析 转移矩阵可以全面的反应出区域土地利用变化的结构特征与各用地类型的变化方向。

根据土地利用现状图,在ArcGis 10.2中做出土地利用类型转移图,统计数据并建立土地利用转移矩阵(表3—5)。

从表3可知,2000—2005年,格尔木市盆地地区:草地主要流转为未利用地,主要来源于未利用地与林地;耕地主要流转为未利用地,主要来源于草地与林地。建设用地主要流转为水域,主要来源于未利用地。林地主要流转为未利用地,主要来源于未利用地与草地。水域主要流转为未利用地,主要来源于亦为未利用地。未利用地主要流转为水域,主要来源于水域与林地。

表3 格尔木市盆地地区2000-2005年土地利用转移矩阵 hm2

表4 格尔木市盆地地区2005-2010年土地利用转移矩阵 hm2

从表4可知,2005—2010年,格尔木市盆地地区:草地主要流转为未利用地,主要来源于草地;耕地主要流转为草地,主要来源于耕地与林地;建设用地主要流转为未利用地,主要来源于未利用地;林地主要流转为草地,主要来源于未利用地;水域主要流转为未利用地,主要来源于亦为未利用地;未利用地主要流转为草地,主要来源于水域。

从表5可知,2000—2010年,格尔木市盆地地区:草地主要流转为未利用地,而草地主要来源于未利用地;耕地主要流转为林地,而耕地主要来源于建设用地与林地;建设用地主要流转为水域,而建设用地主要来源于未利用地;林地主要流转为未利用地,而林地主要来源于草地与未利用地。水域主要流转为未利用地,而水域主要来源于未利用地。

表5 格尔木市盆地地区2000-2010年土地利用转移矩阵 hm2

3.1.4 不同时期的土地利用程度的差异分析 土地利用程度综合指数是反映土地利用的广度以及深度的一个重要指标,它不但反映了土地的自然属性,也反映了人类对土地生态系统的影响因素。著名学者刘纪远提出了土地利用程度分级原则和土地利用的定量化表达式[12-13]。

(1)

式中:P——区域土地利用程度的综合指数; Ai——区域内第i级土地利用程度分级指数; Ci——区域内第i级土地利用程度分级面积百分比(%); n——土地利用分级数。

目前主要按照土地利用类型来分级,将土地分为未利用土地级、林草水土地级、农用地土地级、城镇聚落用地级,并将分级指数分别设定为1,2,3,4。由此分级原则和公式可知,土地利用程度综合指数变动范围为100~400,其大小反映了土地利用程度的高低。根据上述公式可以计算出格尔木市盆地地区土地利用程度综合指数(表6)。

表6 格尔木市盆地地区土地利用程度综合指数

对于某个区域土地利用的变化程度,可以用土地利用综合指数的差值来表示,即用△P表示。当△P>0时,说明该区域土地利用处于发展期;当△P<0时,说明该区域土地利用处于调整期或者衰退期。从表7可知,2000—2005年,△P=-3.04,是格尔木市土地利用程度的调整期;2005—2010年△P=1.62,是格尔木市土地利用程度的发展期。

3.2 土地利用/覆盖变化的空间格局

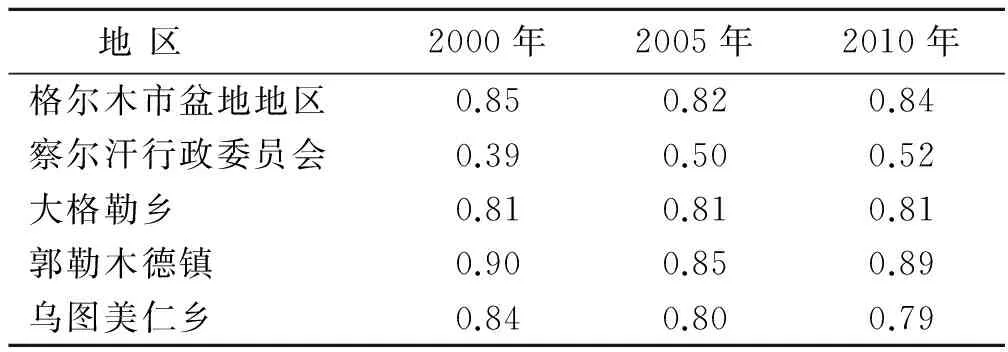

3.2.1 多样性分析 格尔木市盆地地区包括郭勒木德镇、大格勒乡、察尔汗行政委员会、乌图美仁乡4个乡镇。4个乡镇的土地利用变化也存在着差异,本研究采用土地利用结构信息熵指数[14]来衡量各乡镇土地利用的多样性。信息熵指数用来描述土地利用结构的分异程度和随机程度。值越高,意味着土地利用结构更加“混乱”或“分散”,土地利用类型多样,随机性大。用公式表示为:

(2)

式中:H——土地利用结构信息熵指数;i——某一土地利用类型;n——土地利用类型总数;Pi——第i类土地利用类型的面积比重。

根据此公式,计算得出格尔木市盆地地区及其各乡镇的土地利用结构信息熵指数(表7)。

由表7可见,2000年,格尔木市的土地利用结构信息熵指数为0.85,。格尔木市4个乡镇,只有郭勒木德镇高于整个市,指数为0.90,其余3个乡镇均低于格尔木市,其中最低的为察尔汗行政委员会,其信息熵仅为0.39。2005年,格尔木市的土地利用结构信息熵指数略有下降,为0.82。高于整个市的仍然为郭勒木德镇,为0.85,最低的仍然为察尔汗行政委员会,其值为0.50,有上升。2010年,格尔木市的土地利用结构信息熵指数为0.84,略有上升。察尔汗行政委员会仍为最低,但略有上升,为0.52。

表7 2000-2010年格尔木市盆地地区及其 各乡镇的土地利用结构信息熵指数

综上说明,整个格尔木市土地利用的多样性相对较低,很多乡镇单元以一种或少数几种土地利用类型为主,单一化程度较高。

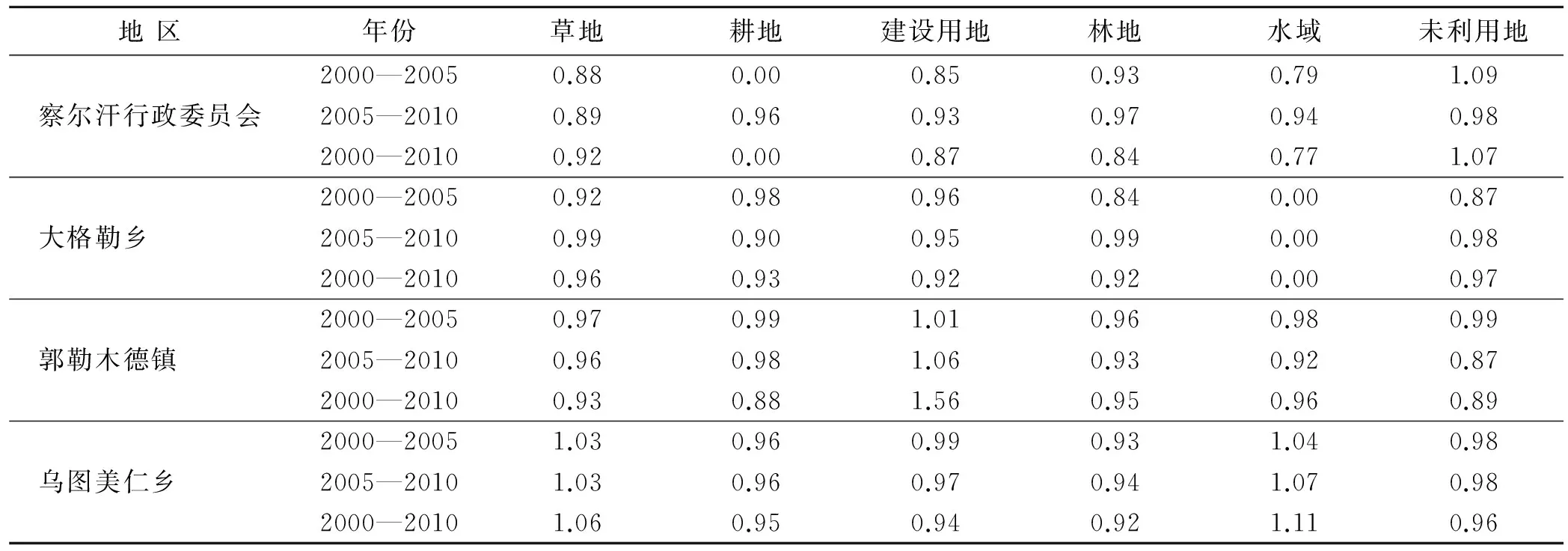

3.2.2 土地利用变化的区域差异 本研究利用土地利用类型相对变化率来反应4个乡镇土地利用变化的区域差异。

(3)

式中:Ka,Kb——某乡镇的某一特定土地利用类型研究初期及研究末期的面积(hm2);Ca,Cb——研究区域某一特定土地利用类型研究初期及研究末期的面积。

当R>1时,表明该区域这种土地利用类型变化较全区域的这种土地利用类型变化大。根据公式计算得到2000—2010年盆地地区各乡镇土地利用类型相对变化率(表8)。

表8 格尔木市盆地地区2000-2010年各乡镇土地利用类型相对变化率

由表8可知:2000—2005年察尔汗行政委员会的未利用地、郭勒木德镇的建设用地,以及乌图美仁乡的草地、水域相对变化率分别比全区大。2005—2010年格勒木德镇的建设用地,乌图美仁乡的草地、水域相对变化率分别比全区大。

2000—2010年,察尔汗行政委员会的未利用地相对变化率较全区大,主要由于察尔汗行政委员会是格尔木市盆地地区主要的矿区,采矿用地废弃,正处于自然恢复阶段,导致未利用地面积增加。郭勒木德镇建设用地相对变化率较全区大,主要是因为郭勒木德镇是格尔木市的行政中心,城市扩张使得该地区的相对变化率较全区大。乌图美仁乡的草地与水域相对变化率比全区大,主要是由于格尔木市盆地地区的河流均为内陆河,而该区域的水域面积的减少导致草地退化。

3.3 时空演变结果

(1) 草地先减少后增加,总体上是减少的。主要原因为盆地地区河流均为内陆河流,随着水域面积的减少,导致一些河流水量减少,无法满足草地需水量,再加上不合理的放牧方式进一步加剧了草地的退化;研究后期草地面积略有增加,主要是原因是及时的调整了农牧业的生产结构,使得草地得到一定程度的休养生息,但是总体来说格尔木市盆地地区的草地面积是退化的。

(2) 耕地先增加后减少,总体上是增加的。研究前期盆地地区耕地略有增加,主要是由于2000—2005年格尔木市盆地地区人口增长较快,为了应对人口增长带来了压力,进行了一些土地开发的活动。研究后期耕地面积略有减少,主要原因是加大了退耕还林的力度,以及在部分区域扩大了经济林的种植。

(3) 建设用地一直在增加,由于人口的增长以及第二产业的快速发展,导致了格尔木市盆地地区建设用地的增加速度较快。城镇建设用地的增长主要集中在郭勒木德镇,而采矿用地的增加主要集中在察尔汗行政委员会。

(4) 林地先减少后增加,但是总体上是增加的,研究前期林地面积的减少主要原因还是由于水域面积的减少,导致了林地供水量的不足。研究后期加大了退耕还林的力度,以及实施了土地整治开发项目,开发后的土地用于耐旱经济林的种植。

(5) 水域一直在减少,研究期内由于盆地地区人口增长,生活用水量增大。第二产业快速发展,生产用水量增加。以及灌区不合理的灌溉方式,使得水域面积不断减少。

(6) 未利用地先减少后增加,总体增加。前期未利用地减少的原因可能是由于采矿用地的扩张占用了未利用地,但是随着部分矿藏的的枯竭,又没有及时的对这些废弃的采矿用地及时的处理,导致了未利用地增加。

(7) 从表7可知,从2000—2005年△P=-3.04,是土地利用程度的调整期;该段时期内,格尔木市盆地地区土地利用较为粗放,经济发展缓慢,城镇化进程较慢。从2005—2010年△P=1.62,是土地利用程度的发展期。在该时段内,格尔木市盆地地区第二产业有了较快的发展,采矿用地迅速增长。处于经济快速发展时期,城镇化进程不断加快,建制镇用地和配套的相应基础设施也得到了迅速的发展。同时这段时期内,加大了对未利用地的开发力度及土地综合整治的程度,使土地的利用率得到了提高。

4 结 论

(1) 本文利用Erdas 9.2和ArcGIS 10.2对格尔木市盆地地区2000,2005,2010年3期遥感影像数据,2010年矢量数据进行处理,从时间变化和空间格局两方面研究了2000—2010年格尔木市盆地地区市土地利用/覆盖变化的时空演变,并分析了演变的原因,对于干旱地区的土地利用/土地覆盖分类及其时空演变分析具有一定的借鉴意义和参考价值。

(2) 2000,2005,2010年分别为第十个五年规划和第十一个五年规划的起始年与结束年,选取这3 a的数据可以较好的反映出“十五”及“十一五”期间格尔木市盆地地区土地利用/覆盖变化。

(3) 对于土地利用/覆盖变化监测的最佳状态应该是动态的和持续性的[15],但要做到这些会面临遥感影像的连续获取、大量的数据提取工作和数据产品精度验证等难题,而对于变化结果的分析需要真实详尽的社会经济数据,这些在实际工作中都是难以做到的。文中研究同样面临这样的难题,对于格尔木市盆地地区更长时间跨度连续的土地利用/覆盖变化动态监测和对于土地利用变化和驱动因素的定量分析是未来重要的工作。

[1] 刘纪远,张增祥,徐新良,等.21世纪初中国土地利用变化的空间格局与驱动力分析[J].地理学报,2009,64(12):1411-1420.

[2] 张华,张勃.国际土地利用/覆盖变化模型研究综述[J].自然资源学报,2005,20(3):422-431.

[3] 陈佑启,何英彬.论土地利用/覆盖变化研究中的尺度问题[J].经济地理,2005,25(2):152-155.

[4] 何春阳,史培军,陈晋,等.北京地区土地利用/覆盖变化研究[J].地理研究,2001,20(6):679-687.

[5] 李月臣,刘春霞.1987—2006年北方13省土地利用/覆盖变化驱动力分析[J].干旱区地理,2009,32(1):37-46.

[6] 鲍文东.基于GIS的土地利用动态变化研究[D].山东 青岛:山东科技大学,2007.

[7] 常胜, TM遥感影像彩色合成最佳波段组合研究:以恩施市土地利用遥感图制作为例[J].湖北名族学院学报:自然科学版,2010,28(2):230-235.

[8] Thomas L, Ralph W K. Remote Sensing and Image Interpretation[M]. New York: John Wiley & Sons, lnc, 2002:576-586.

[9] 赵英时.遥感应用分析原理与方法[M].北京:科学出版社,2003.

[10] 克兢.灰度和彩色图像对比度增强的PDE方法研究[D].西安:西北大学,2008.

[11] Janssen M R, Brooner W. Accuracy assessment of satellite derived land-cover data: A review[J]. Photogrammertric Engineering and Remote Sensing, 1994,60(4):419-426.

[12] 李茜.区域土地生态环境安全评价及生态重建研究:以宁夏回族自治区为例[D].西安:陕西师范大学,2007.

[13] 唐宏,乔旭宁,杨德刚,等.土地利用变化时空特征与区域发展关系研究:以渭干河流域为例[J].干旱地区农业研究,2012,30(3):205-213.

[14] 贺秋华.江苏滨海土地利用/覆盖变化及其生态环境效应研究[D].南京:南京师范大学,2011.

[15] 娄和震,杨胜天,周秋文,等.延河流域2000—2010年土地利用/覆盖变化及驱动力分析[J].干旱区资源与环境,2014,28(4):15-21.

Spatial-temporal Evolution of Land Use/Cover Change in Golmud Basin

MA Zhi’ang, GAI Ai’hong, SUN Linjun

(CollegeofResourcesandEnvironmentalSciences,GansuAgriculturalUniversity,Lanzhou,Gansu730070,China)

[Objective] This paper analyzed the temporal and spatial evolution of the land use/cover change in Gelmud basin in order to provide a reference basis for the coordination of Gelmud’s development and protection. [Methods] We analyzed the temporal and spatial evolution of the land use/cover change in Gelmud basin during the period from 2000 to 2010 with the support of RS and GIS technology. The main data sources included the TM remote sensing images in 2000, 2005, 2010 and the vector data in 2010 of the study area. [Results] The unused land has become the main land use/cover type in Golmud basin. (1) The greatest changed occurred in construction land, it increased by 227.83%; While the least change occurred in the forest land, it increased by 1.24%. (2) The grassland, cultivated land, construction land and forest land was transformed into the unused land, forest, waters and unused land, which was originated from the unused land, construction land, forest and unused land, respectively. In addition, water area was mainly transformed into the unused land which was originated from the unused land; (3) The difference value of land utilization index △Pwas -3.04 during the land use adjustment period from 2000 to 2005, and it was 1.62 during the land use development period from 2005 to 2010; [Conclusion] The cultivated land, forest land, construction land showed an increasing trend, while the grassland, water area showed a decreasing trend in Gelmud basin. The information entropy of the land use structure is small and the diversity of land use is low in Gelmud basin.

LUCC; spatial-temporal evolution; Golmud basin

2014-06-19

2014-08-06

青海省海西州土地整治规划项目“格尔木市土地整治规划”(037-036164)

马志昂(1991—),男(汉族),安徽省郎溪县人,在读硕士,研究方向为土地利用信息系统。 E-mail:maz19910618@foxmail.com。

盖艾鸿(1967—),男(汉族),甘肃省泾川县人,博士,副教授,主要从事制图学及GIS应用研究。 E-mail:gaiah@gasu.edu.cn。

A

1000-288X(2015)05-0268-06

F301.24