基于El Campo太阳雷达数据对太阳活动的周期性分析∗

2015-06-27林12屈智宁31汪敏1高冠男12隽1段志春4

叶 林12 屈智宁31汪 敏1 高冠男12 林 隽1 段志春4

(1中国科学院云南天文台昆明650011)

(2中国科学院大学北京100049)

(3四川理工学院理学院物理系自贡643000)

(4宜宾学院物理与电子工程学院物理研究所宜宾644000)

基于El Campo太阳雷达数据对太阳活动的周期性分析∗

叶 林1,2 屈智宁3,1†汪 敏1 高冠男1,2 林 隽1 段志春4

(1中国科学院云南天文台昆明650011)

(2中国科学院大学北京100049)

(3四川理工学院理学院物理系自贡643000)

(4宜宾学院物理与电子工程学院物理研究所宜宾644000)

太阳雷达是利用雷达发射器主动向太阳发射特定波段的电磁波,并接收反射回波的雷达设备.通过研究回波的性质,了解太阳大气磁场结构、运动状况以及其他方面的重要信息.El Campo太阳雷达在长达8 yr的时间内对日冕进行了观测,跟踪了太阳活动的变化.运用Lomb–Scargle算法对其所获得的数据进行了周期性分析,发现其所测太阳的雷达散射截面数据的变化存在200 d和540 d的周期变化,然后对这两个周期进行了讨论,并选取了较大的散射截面(≥20σ⊙)与Dst指数进行了对比分析.最后对El Campo太阳雷达实验进行了总结,并展望了太阳雷达未来的发展.

太阳:活动,太阳:日冕物质抛射,方法:Lomb–Scargle算法,技术:雷达天文学

1 引言

太阳是离地球距离最近、对地球影响最大的恒星.由磁场驱动的日冕物质抛射(Coronal Mass Ejection,简称CME)是太阳大气中爆发最剧烈且尺度最大的活动现象.其总能量可达1022–1025J,可以将数十亿吨的磁化等离子体抛入太阳系空间[1].CME到达地球时,会对地球磁场产生扰动.产生的激波作用于地磁层时,向阳面的地磁层被剧烈地压缩,而背阳面的地磁场则会被拉长成长长的磁尾.磁尾发生重联时,能量释放率(即功率)可达万亿瓦量级.CME发射的高能粒子及慢速低能等离子体团直接决定着近地空间环境的状况[2].慢速低能等离子体团中的带电粒子可在近地空间获得加速,然后注入内磁层形成环电流,引起地面水平磁场大幅度下降,引发磁暴[3].磁暴是一种剧烈的全球性的地磁扰动现象.强的磁暴可以导致电力系统、通讯系统、输油管道等地面技术系统的故障[4−8].如1989年3月的强地磁暴导致加拿大魁北克地区的电网中产生了巨大的感应电流,导致全区停电9 h[9]540−542.

人类对CME的认识只有40多年的历史.1971年12月14日美国海军实验室的OSO–7卫星首次确切地观测到了日冕中突然的物质抛射改变了日冕的结构,当时被称之为日冕瞬变事件[10].到20世纪70年代末和80年代初,研究者逐渐确立其为“日冕物质抛射”,简称CME,用于描述白光日冕仪观测到的运动着的、独立的亮结构[11].随着天文技术的不断发展,各种探测设备的灵敏度、空间分辨率以及视场不断地提高,对CME等太阳活动的观测研究进入了前所未有的新阶段.迄今为止,SOHO/LASCO (Solar and Heliospheric Observatory/Large Angle and Spectrometric Coronagraph)已经观测到超过10000个CME,并且取得了丰硕的成果,大大丰富了人们对太阳活动和CME的认识.但是目前所使用的方法基本上属于被动探测范畴,对太阳活动和CME的观测具有明显的局限性,主要表现在3个方面:投影效应、日冕仪的遮挡效应和汤姆逊散射效应等.这说明常规观测手段获得的数据并未完全反映太阳活动和CME的真实面貌.

在雷达天文学领域,太阳是继月球之后的第2个研究目标.太阳雷达是利用雷达发射器主动向太阳发射特定波段的电磁波,并接收反射回波,通过对回波信号的处理,获取有关日冕层大尺度活动或CME的物理参数和几何结构的主动探测手段.太阳雷达观测有着一般观测手段(比如日冕仪)所不具备的优势.首先,太阳雷达可以探测到朝地球方向来的CME,这是日冕仪所无法做到的.其次,在低频波段,10–100 MHz都是太阳雷达的理想工作波段,而日冕成像仪无法在低频波段进行成像.第三,根据回波的时间间隔,回波信号的强弱、多普勒频移等信息,可以得到日冕或者CME中等离子体团的位置、大小、运动速度、结构形态甚至磁场大小的信息.雷达观测手段可以帮助我们测量日冕大气及CME的内部结构[12].

另外,太阳雷达还具备一个常规射电研究手段所不具备的优势,那就是常规的射电的观测结果中包含了被观测客体的辐射信息,研究分析相应的观测结果时首先必须了解和确定其背后的辐射机制,才能确定观测对象的物理本质和其他信息,如温度、密度、磁场、尺度等.如果辐射机制不明或是有多于一种的辐射机制在起作用,那么对结果的物理因素和背景的解释就不唯一,影响和制约了我们对事件本质的认识和了解.雷达的主动性探测原理,使得我们可以避开观测客体辐射机制的影响,因为我们只接收被太阳反射回来的雷达波,而这样接收到的信号只依赖于观测客体的温度、密度、磁场、尺度,与相应区域中的辐射机制无关.

1952年,Kerr在理论上首次利用雷达技术来探测太阳并进行相应的研究,证明了运用雷达探测太阳日冕大气的可能性,并认为太阳雷达理想的工作频率范围应该为25–30 MHz[13].Bass和Braude于1957年对Kerr的工作进行了进一步详细的研究.他们从理论上确定了最基本的设备需求,并强调太阳雷达将会为太阳物理研究作出特有的贡献[14].

在1960年,Eshleman带领的斯坦福大学的研究小组成功地进行了首例太阳雷达实验[15].1961年,来自麻省理工学院的研究小组在德克萨斯的El Campo,建立了一个专门研究日冕大气,运行频率为38.25 MHz的太阳雷达,并于1960年至1969年间,对日冕大气进行了长达8 yr的雷达实验[16].他们获得了很多回波,并认为这些回波意味着日冕中存在着压缩波(compressional waves),而且这些压缩波可能与日冕加热有关.通过分析,他们认为一些回波来自于高日冕中等离子体云的折射,而其他的回波则来自致密的向外运动的等离子体,速度在几十公里每秒.这些实验结果促进了各种各样理论的提出,并显示出太阳雷达回波可以为日冕动力学结构研究提供崭新且重要的诊断方法.自El Campo雷达关闭之后,再也没有任何设备能进行如此长期的、大功率的、高灵敏度的太阳雷达实验了.

遗憾的是,当时没有人能很好地理解上述观测结果,因为当时人们还不知道CME.以至于他们的观测结果对日冕的认识没有做出任何的贡献.但是这些工作表明了CME是可以用雷达探测到,只是当时他们不知道而已.在后来的很长一段时间,用雷达来探测太阳及其活动的方法被忽视了.对此,Coles等人2001年进行了回顾和总结,指出了太阳雷达没有被很好地发展起来的原因[17].首先,人们在早期用雷达对太阳进行观测的时候并不知道大尺度的日冕磁场结构经常会受到冕洞和CME等的影响;其次,当时也不知道CME等大尺度磁场结构决定了反向散射的角宽度;第三,太阳雷达后来转向太阳风的研究,而太阳风在当时也是刚刚被发现,人们对它也并不是很了解;第四,那时候的雷达观测并没有和光学观测同时进行,也就无法对观测结果进行有效和深入的分析.基于这些原因,人们对于太阳雷达观测的兴趣最终慢慢消失了,雷达天文学渐渐向高频的应用发展.而当使用高频雷达波观测太阳时,又因为高频波可以穿过日冕和过渡区,在低温且致密的色球层发生严重衰减,没有回波能够返回地球,导致其观测结果不可重复.另外,由于射电观测缺乏空间分辨率,在人们开始追求观测目标的高空间分辨率的时代,特别是伴随着Yohkoh、SOHO和TRACE(Transition Region and Coronal Explorer)等空间观测卫星的成功发射和运行,越来越多的高空间、高时间分辨率的资料充斥了太阳物理学家的资料库,人们被从来没有获得过的高空间分辨率的资料所吸引,基本上忘记了没有空间分辨率的射电资料.从2000年以来,非常多的原先从事射电研究的太阳物理学家转而从事空间资料的研究和分析.在这种大背景下,传统的射电太阳物理的研究也几乎被边缘化,太阳雷达也淡出了人们的视野.

人们对于地磁暴的研究可以追溯到19世纪初.1806年5月到1807年6月期间,德国的Alexander von Humboldt一直记录着磁罗盘的指向变化.1806年12月21日,他注意到磁罗盘的指向变得极不稳定,这可能与当时发生的极光亮斑事件有关(http://en.wikipedia.org/wiki/Geomagnetic storm).1839年,德国著名数学家高斯把球谐分析理论用于地磁场的研究,奠定了近代地磁学的数学基础.1859年9月1–2日,爆发了有史以来最强烈的地磁暴,史称“卡林顿事件”[18].从1859年8月28日到9月2日,在太阳圆面上观测到大量的黑子以及耀斑爆发,且最大的一个耀斑在9月1日爆发.可以估计到当时应该伴随有耀斑爆发的、能量巨大的CME从太阳日冕抛出,经过18 h之后抵达地球(一般CME从爆发到抵达地球需要3~4 d).Colaba天文台观测到地球磁场的水平分量减小了1600 nT.所以估计当时的Dst指数大约为−1760 nT.连接美国和欧洲的海底电缆中也出现感应电动势,电击到接线员.极光这种通常都只出现在极区的现象也可以在纬度较低的地区(如夏威夷、墨西哥、秘鲁、意大利等)出现.1940年,查普曼和巴特尔斯合写的经典著作《地磁学》(Geomagnetism),总结了100多年来地磁场观测和地磁学研究的成果,用近代物理学的观点说明地磁现象、解释地磁场起源、探讨了地磁变化与太阳活动之间的关系[9]73−76[19].

1957年10月4日,苏联的第1颗人造地球卫星Sputnik上天后,人们对地磁学的研究步入现代发展阶段.实地空间探测不但验证了地磁暴起源于太阳粒子流的假说,并且发现了磁层,认识了磁暴期间磁层各部分的变化.磁测卫星以及空间飞船对太阳及太阳系其他行星磁场结构的测量大大加深了人们对天体磁场和宇宙磁场普遍性的认识,也促进了人们对地磁场起源时空特性的研究[9]73−76.

磁暴发生的典型标志是:几乎在全球范围内,地磁水平分量(H分量)的突然增加,呈现出正脉冲式的变化(尤以中低纬度地区表现得最为突出),变化幅度最大可超过50 nT,这一变化被称之为“磁暴急始”(storm sudden commencement).磁暴开始后,H分量保持在高于暴前值的水平上起伏变化,持续几十分钟到几个小时,称为“初相”(initial phase).随后,磁场迅速大幅下降,几个小时内下降到最低值,并伴随着剧烈的起伏变化,这一阶段称为“主相”(main phase).主相之后磁场逐渐恢复至暴前水平,在此期间,磁场仍有扰动起伏,但总扰动强度逐渐衰弱,一般2到3 d恢复到平静状态,该阶段称之为“恢复相”(recovery phase)[3][9]322−323.

磁暴期间,暴时变化扰动场主要是由赤道环电流引起的.为了描述磁场的轴对称部分,提出了“磁暴环电流指数”–Dst指数(Disturbance Storm Time)的概念.在离开赤道电集流带的低纬度地区,按大致均匀的经度间隔选取4个地磁台,分别是:太平洋中部的Honolulu(地磁纬度和地磁经度分别为21.0◦N,266.4◦)、中美洲的San Juan(29.9◦N,3.2◦)、南非的Hermanus(33.3◦S,80.3◦)、东亚的Kakioka(26.0◦N,206.0◦).后来增选了印度的Alibag(9.2◦N,144.6◦),使得台站的经度分布更加均匀.首先从每个台站的水平强度变化中消除长期变化和静日变化Sq后,得到每个台站的磁场扰动值ΔHi,然后求出4个台站的平均扰动ΔH=(∑ΔHi)/4和平均维度余弦c=(∑cosϕi)/4.最后,用公式Dst=ΔH/c,将地磁扰动归算成赤道值,就得到Dst指数[3,20][9]322−323.由环电流引起的磁场变化基本上轴对称,与经度及本地时间无关.因此用Dst指数来记录磁暴–这一全球性的地磁扰动现象–是最精确的[20].

磁暴的驱动源有多个:共转相互作用区和太阳风高速流是中等地磁暴(−50 nT<Dstmin≤−100 nT)的主要驱动源;CME是强磁暴(Dstmin≤−100 nT)的主要驱动源;而特大地磁暴(Dstmin≤−200 nT)基本上都是由CME引起的[21−22].

在本文的第2节,我们简要介绍了El Campo太阳雷达实验,并运用Lomb-Scargle周期分析法对El Campo雷达实验的数据进行了周期性分析,同时我们还挑选出了雷达实验中散射截面较大的数据,与对应的Dst指数进行了对比研究.在第3节中,我们对El Campo数据中包含的周期及其与地磁指数的对比结果进行了分析与讨论.在第4节我们讨论了El Campo太阳雷达实验的科研意义及不足之处,并对太阳雷达的前景进行了展望.

2 数据与方法

El Campo太阳雷达在1960年至1969年间对日冕大气进行了雷达实验,旨在确定太阳的雷达散射截面并研究太阳日冕的动力学过程.其工作频率为38.25 MHz,接收面积为18000 m2,总功率500 kW,天线增益为32~36 dB,有效发射功率1300 MW[16].El Campo是拥有固定扇形波束、工作频率单一、带宽很窄的线偏振雷达,采用的是单基天线阵.每次实验开始时,发射器通过天线阵发射16 min的探测雷达波,然后转换成接收天线阵再接收16 min的雷达回波.根据雷达公式可知所接收到的回波功率与目标散射截面之间的关系:

其中参数Pr为接收功率,Pt为发射功率,Gt为天线增益,At为有效面积,p为偏振系数, R为探测目标与接收天线阵之间的距离,σ为雷达散射截面[23].所谓雷达散射截面σ实际是基于平面波照射下目标各向同性散射的概念下的假想面积,是表征目标散射电磁波能力大小的一种度量[24].因此散射截面的单位就是假想面积的单位,而且在太阳雷达实验中所测得的太阳雷达散射截面的大小都以太阳可视圆面积πR⊙2为单位,其中R⊙为太阳半径.一个半径为R⊙的光滑球体,其散射截面的大小为πR⊙2,记为σ⊙.若它表面变得粗糙,其散射截面也将增大,最大可以达到原来的4倍[15,22].实验所测得的散射截面的大小反映了太阳日冕大气表面的情况.也就是说太阳活动越剧烈,太阳表面将会越“粗糙”,雷达散射截面也就越大.

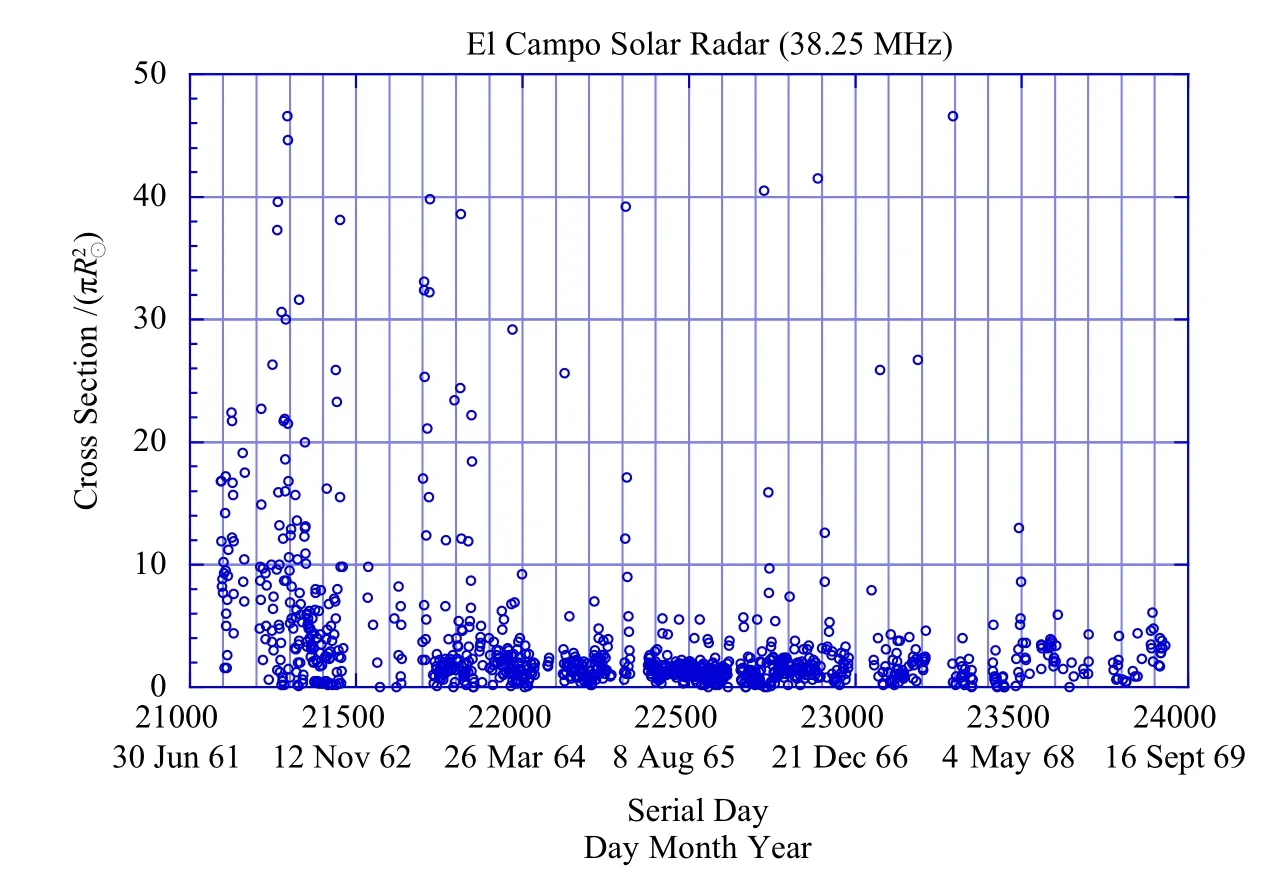

本文中我们所获得的El Campo雷达实验数据基于Paul Rodriguez在2002年的一次会议上所做的报告(http://www.ovsa.njit.edu/data/web/PPT Files/rodriguez.pdf),如图1所示.图中横轴是时间,开始于1961年6月30日,这是儒略日的第21000 d,结束于1969年9月16日,为儒略日的第24000 d,共计3000 d;纵轴代表太阳雷达实验所测得的太阳散射截面,以太阳可视圆面积σ⊙为单位.我们采用绘图软件“Canvas 14”对该PDF进行数据提取.该数据的时间跨度对应Canvas上的469.00 pt;数据中散射截面的分布范围是0~50个太阳可视圆面积,对应288.00 pt.因此,我们只要把每个数据点的横纵坐标提取出来,经过换算就能得到该点的时间和散射截面信息.不仅如此, Canvas还可以对PDF进行编辑,我们记录一个点信息之后,可以将该点删除掉,这样就不会遗漏任何数据点的信息,也避免了由于部分数据过于密集而造成的重复采集.

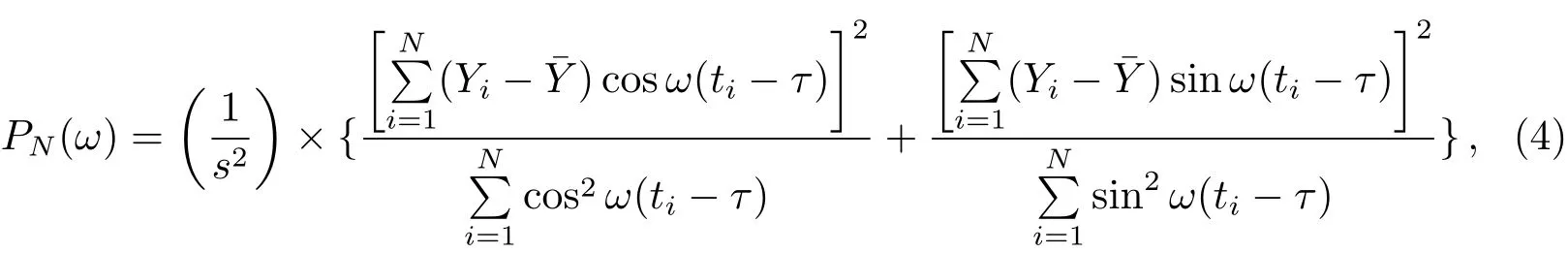

1963至1964年期间的每日散射截面测量由图2给出,我们可以看到散射截面有非常大的变化幅度,且偶尔会出现特别大的值.我们知道密集的闭合磁场环会增大散射,所以很可能实际上是CME使得在散射截面计算上出现异常大的增量.在太阳活动下降期和极小期间,大型的CME并非很少见.它们的(爆发)频率与El Campo所观测到的大的散射截面面积的变化很相符[17].

图2 El Campo雷达实验数据具有以下几个特点:首先,数据是间断的、不连续的;其次,0到4σ⊙之间的数据最为密集,集中了总数据量的79.8%;第三,数据中存在很多的“异常”值,它们的值从十几σ⊙到几十σ⊙不等.

图1 El Campo雷达观测数据Fig.1 Data of El Campo Solar Radar observation

图2 1963年7月—1964年4月间El Campo雷达观测数据Fig.2 Data of El Campo Solar Radar observation from July 1963 to April 1964

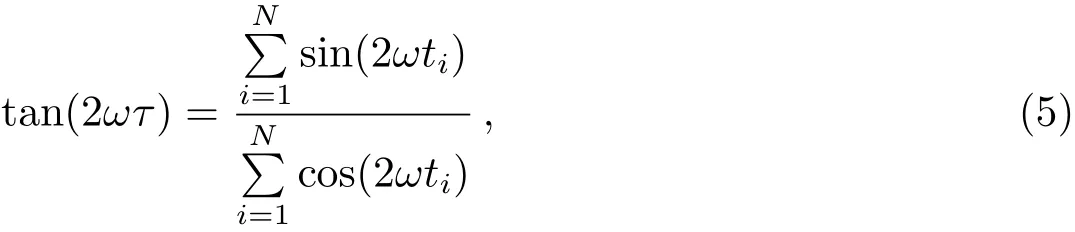

针对El Campo数据的特点,我们选择Lomb–Scargle算法对其进行周期分析. Lomb–Scargle算法最早由Lomb提出[25],再由Scargle改进[26].Lomb–Scargle算法是一种功率谱分析的算法,具有以下3个优点:首先,它能减轻遗漏或丢失的数据对原始数据的影响,即它能对间断数据进行分析;其次,它还可以在一定程度上减弱时域序列的不均匀性产生的虚假信号;第三,它可以比较准确地探测到信噪比较小的弱周期信号[27].它可以对非均匀时间序列的数据进行分析,能缓解由于数据缺失带来的问题.对于包含了N个点数据的时间序列Y(ti),i=1,2...N,其平均值为 ¯Y,方差为s2;且两者的计算公式分别为:

因此,对于频率为ω=2πf的量,用Lomb–Scargle算法对其进行分析得到功率谱为

这里,τ可以根据以下关系式得出:

这里PN按指数分布.在所有的周期中,PN是归一化功率.我们同时也考虑PN中所有峰值功率的置信度,周期中虚警概率的判定依据是:

这里Z是各个频率的峰值功率,在给定值中不大于Z的概率是(1−e−z).

Lomb–Scargle算法被广泛应用于太阳物理数据处理中.宋文彬和汪景琇就采用该算法对太阳光球磁通量变化的数据做过周期分析[28],Qu等人运用该算法对法国Calern天文台间断太阳半径数据进行了周期分析[29],Chowdhury等人也采用该算法对太阳黑子面积进行了周期分析[30].图3显示了散射截面具有明显的200 d和540 d周期.我们将在第3节具体讨论这2个周期.

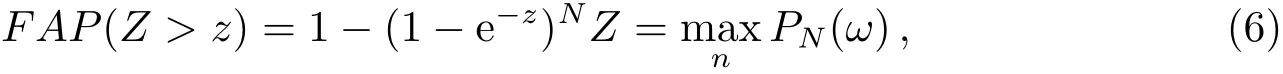

在El Campo太阳雷达实验所测数据中,有一些散射截面的值特别大.Rodriguez[31]和Coles等[17]都认为这是CME造成的.如果这些CME最终演化为ICME的话,它们就可能引起较强的地磁暴.这里我们将较大散射截面的值(≥20 σ⊙)与实验时的地磁指数进行一下对比.Dst指数数据来自国际数据中心(http://wdc.kugi.kyotou.ac.jp/index.html).

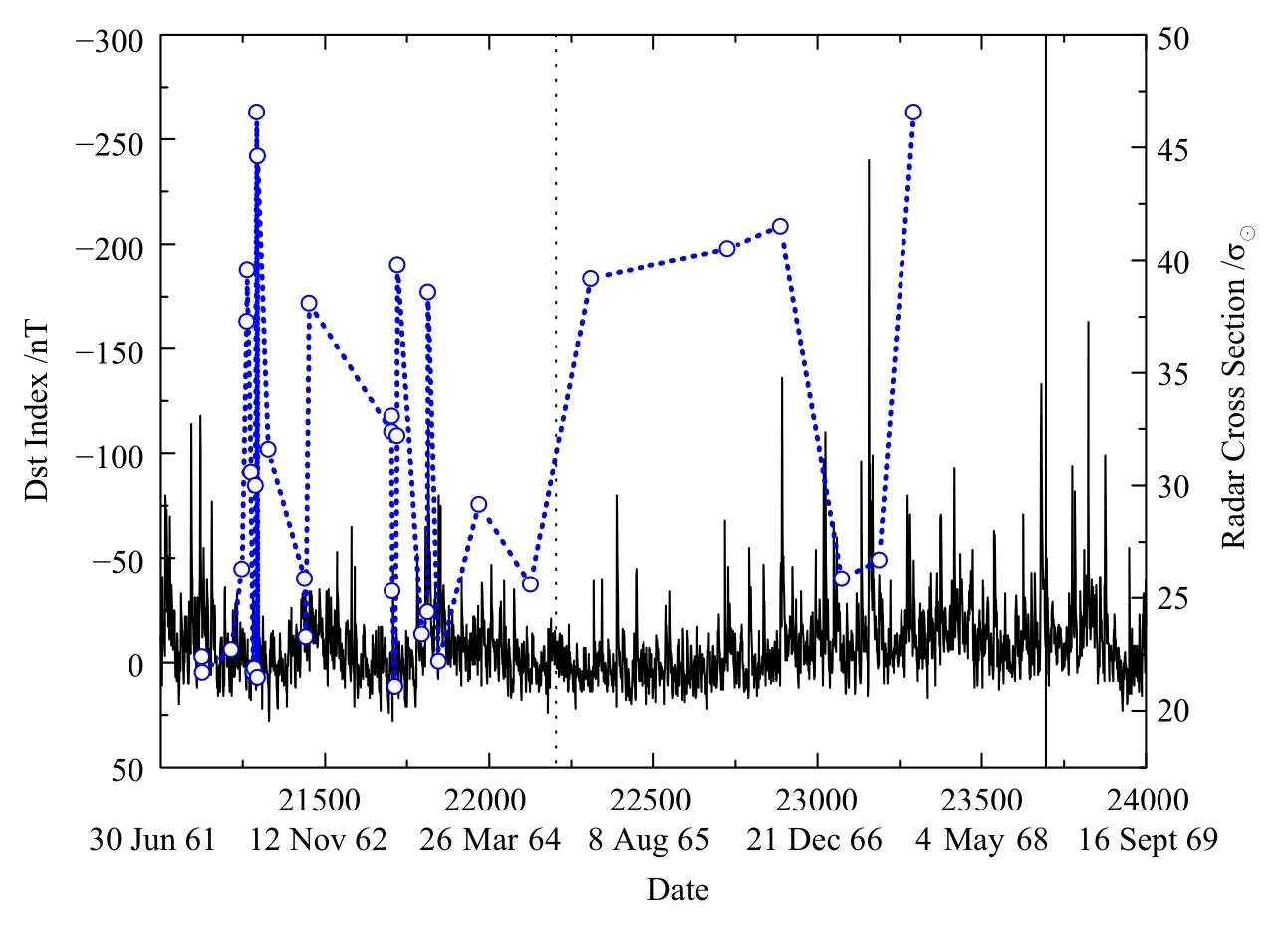

对比的结果如图4所示.图中横轴代表时间,以1961年6月30日记为第21000儒略日,作为起点;1969年9月16日记为第24000儒略日,作为终点.左纵轴代表Dst指数(点),右纵轴代表散射截面的值(圆圈);竖直虚线代表1964和1965年期间的太阳活动极小年,竖直实线代表1968和1969年期间的太阳活动极大年.可以发现,在太阳活动极小年时期,地磁活动较弱;太阳活动极大年时期,地磁活动较为明显.但是散射截面与太阳活动周的对应关系,却没有这么明显.大的散射截面也没有对应很低水平的Dst指数.考虑到CME、ICME和地磁活动之间的复杂关联,我们将在今后的工作中,专门对这些关系作出深入的分析和研究.

图3 Lomb–Scargle周期分析法对8 yr的El Campo太阳雷达观测数据的雷达散射截面的周期性分析.不同的虚警概率已标出.Fig.3Periodicities of the Solar Radar observation from 1961—1969 using the Lomb–Scargle method. Various false alarm probability levels are marked.

图4 1961年6月30日—1969年9月16日较大雷达散射截面的值(≥20σ⊙,圆圈)与每日Dst指数(点).竖直虚线代表太阳活动极小年,竖直实线代表太阳活动极大年.Fig.4 Large radar cross section(circle)and daily Dst index(dot)from 30 June 1961 to 16 September 1969.The vertical dotted line represents solar minimum,and the vertical solid line represents solar maximum.

3 结果和讨论

El Campo朝太阳发射探测雷达波,并接收从太阳日冕大气反射的回波;根据回波强度的大小可以计算出太阳当时的雷达散射截面.太阳的雷达散射截面的大小是与太阳日冕层的“粗糙”程度有关的,换句话说,太阳的雷达散射截面越大,太阳表面活动就越剧烈.所以El Campo在长达8 yr的时间内对日冕进行的观测,成功地跟踪了太阳活动的变化.

我们运用Lomb–Scargle算法对El Campo雷达数据进行分析,得出了200 d周期和540 d周期,而这两个周期在众多的太阳活动指数中被发现过.2003年,Lou等人对从1999年2月5日到2003年2月10日间LASCO/SOHO观测到的CME、GOES(Geostationary Operational Environmental Satellites)观测到的X射线耀斑数据、WDC(World Data Center)记录的地磁指数AP指数3者分别进行了小波分析,得出CME存在(195.88±13.38)d周期,AP指数也存在(187.34±12.05)d周期[32].这两者的周期跟El Campo雷达散射截面的200 d周期非常接近.

2000年,Howe等人发现在太阳对流层底部附近的太阳自转变化具有一个明显的1.3 yr周期[33].宋文彬和汪景琇对太阳光球磁通量变化的周期性进行了分析和研究[28].他们在利用美国国家天文台基特峰观测站从1975年2月到2003年8月总共383幅太阳综合磁图资料构造了一个比较完整的磁通量序列之后,也采用了Lomb–Scargle算法对其进行了分析.他们发现光球磁通量变化存在4个显著的周期,它们分别是1050 d周期、500 d周期、300 d周期和160 d周期,其中的500 d的光球磁通量变化周期与El Campo雷达回波散射截面的540 d周期很接近.而这500 d周期可能就是Howe所说的太阳1.3 yr周期的自转速度变化的一个反馈.宋文彬和汪景琇还发现在连续3个太阳周期间500 d周期都只出现在太阳周的下降段,这也是一个很有意思的结论.2002年, Krivova和Solanki为验证由日震资料得出对流层底部附近差旋层的自转速度具有1.3 yr周期的正确性,对太阳表面较新浮现的磁流绳进行了研究,同样也发现黑子数具有明显的1.3 yr周期[34].2007年,Obridko和Shelting对1915年到1996年8个太阳活动周期间的太阳大尺度磁场进行了分析,也得出有1.3 yr周期,而且1.3 yr周期并非贯穿全部8个太阳活动周,它只在太阳活动极大期及下降期出现[35].而El Campo实验刚好也是在这样的时间段内进行的.Richardson等人在1994年对IMP–8和Voyager–2两个卫星所测的太阳风风速的数据进行了分析,得出太阳风风速具有1.3 yr的变化周期,并认为这一现象与冕洞的活动有关[36].

利用El Campo数据中较大散射截面的值与同时期Dst指数进行对比后,我们发现两者之间有一定的关联,但还需要深入分析和研究.我们认为,大的散射截面的值可能是由CME造成的,但是有些朝向地球运动而来的CME也许没有成功到达地球,所以也没引起明显的地磁暴.由于当时人们还不知道有CME的存在,因此即便探测到了CME,也不知道它是什么,更不会进一步去跟踪CME的运动状况.而且,受限于当时的实验条件,每次实验都只能发射一串长约16 min的探测雷达波,再接收16 min的雷达回波[23],这对于跟踪CME运动状态,进而对CME到达地球的时间进行预警的要求而言是远远不够的.

综上所述,日地空间内各个区域内的活动现象并不是孤立的事件.各个区域(对流层底层、光球层、色球层、日冕层)以及地磁指数等不同太阳活动指数表现出一些共性周期.至于是何种物理机制导致这种现象的出现目前并不知晓,它们之间的关联性也有待进一步研究.另一方面,太阳活动现象在物理本质上表现出非线性的动力学行为,经典的线性分析方法极大地促进了太阳物理及相关领域的快速发展,但是在技术手段上存在一定的缺陷,快速发展的非线性技术应用于太阳观测数据的研究则可以弥补这一不足.使用先进的分析技术对太阳观测资料进行非线性特征研究,无疑将深化我们对CME及其空间天气效应的理解和认识.El Campo观测并记录太阳雷达散射截面的变化,不仅有效地跟踪到了太阳活动的周期性变化,还有可能先于美国海军实验室的OSO–7卫星,探测到了CME,这是非常了不起的成就.

4 总结与展望

El Campo雷达实验始于1961年6月,止于1969年9月.在长达8 yr的时间里,很好地跟踪了太阳大气活动的变化.不仅如此,El Campo探测到了太阳具有“异常”散射截面,在当时也领先于其他观测手段观测到CME.

1964年是太阳活动极小年,苏黎世黑子数很少;而1968年是太阳活动极大年[37].经过统计,El Campo雷达实验数据中,1964年到1966年的数据有563个,占总数据量的53.5%;而1967年到1969年的数据只有161个,只占总数据量的15.3%.从中我们可以看出,El Campo雷达实验不仅观测时间不均匀,而且大量的观测集中在太阳活动最弱的时期,导致El Campo雷达只在1961到1963年期间观测到非常大的散射截面值;而在太阳活动进入极大期时并没有安排足够的观测量,错过了探测CME的最佳时期,这是十分可惜的.不仅如此,受限于当时的技术条件,El Campo雷达实验每天都只能进行一次实验,且实验时间非常短(发射16 min的探测雷达波,再接收16 min的雷达回波),并不能够跟踪CME的运动情况.正是由于El Campo实验起止时间段的选定不够合理,观测任务的分配也不够合理,加之当时人们对于CME根本不了解,且受到当时的雷达技术条件的限制,导致El Campo实验并未取得预期的成功.

虽然El Campo太阳雷达实验还有许多暂时无法解释的信息,但是我们运用新的数据分析及处理方法还是发掘出了一些有价值的内容.El Campo雷达数据中所包含的200 d及540 d周期,它们可以从太阳内部、表面、高层大气甚至行星际空间以及地磁活动指数中找到对应关系,这说明它们有相同的变化特征.而且,实验数据中,一些数据的散射截面的值非常大,且具有较大多普勒频移,而CME在尺度大小和速度特征上都与之很相符,由此我们可以推断出El Campo可能探测到了CME[31].

太阳雷达最突出的优势在于它能探测并跟踪朝地球而来的CME,可以在距离日面高度为1到5个太阳半径处探测到CME的存在,再根据所接收到的回波的多普勒频移计算出CME朝地球而来的速度及CME抵达地球的时间.一般而言,CME从被发现到抵达地球需要几天的时间,这能让地球方面有足够的时间进行应对.该预警能够让诸多军用和民用设施受益.不仅如此,太阳雷达还可以用来探究慢速太阳风的源区,监控空间碎片等[38].地基雷达设备一直以来都是对空间碎片进行探测与监控的主要手段[39].美国的Haystack雷达是空间碎片探测能力最强的地基雷达,其发射功率为250 kW,采用直径37 m的抛物面天线,能探测到1000 km处6 mm的物体[40].El Campo太阳雷达的发射功率达500 kW,接收天线的有效面积达18000 m2,远高于现有的雷达设备.如果我们采用分散式的接收天线布局,以VLBI的方式处理回波信号,那么,以我国辽阔的幅员,探测器的有效孔径可以做到几百公里甚至上千公里,可以为我们在探测近地目标方面提供前所未有的分辨率.

随着现代雷达技术的不断进步(例如大功率、双极化、多波段、多波束、微弱信号检测以及高速海量的信号处理)和大面积接收阵列的快速发展,使得接收太阳雷达回波的能力达到了前所未有的水平,允许我们在一个全新的层次上直接测量日冕磁场和CME的动力学性质.新的太阳雷达最重要的特征有以下几点[17]:

(1)结合双偏振及多频率手段,我们既可以测量日冕大气密度,也可以测量日冕大气磁场,还可以计算它们的径向梯度.由于信号的衰减受电子温度的影响非常大,我们还可以估算出电子温度.

(2)新的太阳雷达的灵敏度可以用来提升距离、多普勒以及时间的分辨率;也可以用来扫描频率及天线波束.

(3)新的太阳雷达的波束将会很窄,以便于区分来自日冕边缘的反射(电磁波).其空间分辨率较之于之前的(太阳雷达)将会有大幅的提升.相对来说,其采用的低频接收天线阵成本会更低.而高分辨率的LOFAR天线阵将是理想的接收机.

(4)在夏季,新的太阳雷达每日可追踪太阳超过2 h.它每天可以执行4次发射–接收循环.这将大幅提高我们在一个相对较短的工作期(例如,一个月)内探测CME的效率,而且它将使得我们对所观测到的CME进行追踪成为可能.

太阳雷达这个几乎被人遗忘的太阳主动观测手段正在悄然复兴和发展,它将会给我们在太阳物理、空间科学、日地环境方面的科学研究和应用带来突破性的进展.但是,相关的理论研究、技术开发和仪器研制目前在我国还是一个空白,有许多的研究方向、重要课题和关键技术值得我们关注、追踪和投入.

[1]Hundhausen A J.JGR,1993,98:13177

[2]林元章.太阳物理导论.北京:科学出版社,2000:539-554

[3]Gonzalez W D,Joselyn J A,Kamide Y,et al.JGR,1994,99:5771

[4]王开让,林隽,刘连光,等.天文学报,2012,53:1

[5]Wang K R,Lin J,Liu L G,et al.ChA&A,2012,36:261

[6]王开让,刘连光,李燕.天文学报,2014,55:381

[7]Wang K R,Liu L G,Li Y.ChA&A,2015,39:78

[8]Boteler D,Pirjola R,Nevanlinna H.AdSpR,1998,22:17

[9]徐文耀.地球电磁现象物理学.合肥:中国科学技术大学出版社,2009

[10]Tousey R.Space Research XIII,1993,2:713

[11]方成,丁明德,陈鹏飞.太阳活动区物理.南京:南京大学出版社,2008:283-284

[12]Coles A W.Solar and Space Weather Radiophysics,2004,314:335

[13]Kerr F J.Proc.IRE,1952,40:660

[14]Bass F G,Braude S Ya.Ukr.Jour.of Phys.,1957,2:149

[15]Eshleman V R,Barthle R C,Gallagher P B.Science,1960,131:329

[16]James J C.SoPh,1970,12:143

[17]Coles A W,Harmon J,Sulzer M,et al.A Proposal to Establish a Solar Radar at Arecibo-July 16, 2001

[18]Tsurutani B T,Gonzalez W D,Lakhina G S,et al.JGR,2003,108:1268

[19]Chapman S,Bartels J.Geomagnetism.Oxford:Clarendon Press,1940:63-66

[20]Mayaud P N.Geophys.Monogr.Ser.,1980,22:115

[21]Zhang J,Richardson I G,Webb D F,et al.JGR,2007,112:A11102

[22]Zhang J,Richardson I G,Webb D F,et al.JGR,2007,112:A12103

[23]Evens J V,Hagfors T.Radar Astronomy.New York:McGraw-Hill,1968:323-384

[24]庄钊文,袁乃昌,莫锦军,等.军用目标雷达散射截面预估与测量.北京:科学出版社,2007:1-4

[25]Lomb N R.ApSS,1976,39:447

[26]Scargle J D.ApJS,1981,45:1

[27]徐斌,杨涛,谭保华,等.核电子学与探测技术,2001,31:702

[28]宋文彬,汪景琇.中国科学G辑,2006,2:213

[29]Qu Z N,Xie J L.ApJ,2013,762:23

[30]Chowdhury P,Choudhary D P,Gosain S.ApJ,2013,768:10

[31]Rodriguez P.American Geophysical Union,2000,199:155

[32]Lou Y Q,Wang Y M,Fan Z H,et al.MNRAS,2003,345:809

[33]Howe R,Christensen D J,Hill F,et al.Science,2000,287:2456

[34]Krivova N A,Solanki S K.A&A,2002,394:701

[35]Obridko V N,Shelting B D.AdSpR,2007,40:1006

[36]Richardson J D,Paularena K I,Belcher J W,et al.JGR Letters,1994,21:1559

[37]Hathaway D H.LRSP,2010,7:1

[38]Rodriguez P.P&SS,2004,52:1391

[39]李春来,欧阳自远,都亨.第四纪研究,2002,22:540

[40]Stansberry G,Matney M,Settecerri T,et al.AcAau,1997,41:53

The Periodogram Analysis of El Campo Solar Radar Observational Data

YE Lin1,2QU Zhi-ning3,1WANG Min1GAO Guan-nan1,2LIN Jun1DUAN Zhi-chun4

(1 Yunnan Observatories,Chinese Academy of Sciences,Kunming 650011)

(2 University of Chinese Academy of Sciences,Beijing 100049)

(3 Department of Physics,School of Science,Sichuan University of Science&Engineering,Zigong 643000)

(4 Physics Institute in School of Physics and Electronic Engineering,Yibin University,Yibin 644000)

Solar Radar can transmit radar waves to the Sun actively.By analyzing the echoes,we can obtain motions,magnetic fi eld,and other information of solar atmosphere.The El Campo solar radar has done regular observations on solar corona for 8 years from 1961 to 1969,which tracked solar activities during a long time.We analyzed El Campo data with the Lomb–Scargle periodogram algorithm,and found that there are periods of 200 days and 540 days in the variations of the solar radar cross sections.Compared radar cross sections with the Dst indexes,we found that there was no signi fi cant relationship between them.Then,the proposal of solar radar in future was made.

Sun:activity,Sun:coronal mass ejection,method:Lomb–Scargle periodogram algorithm,techniques:radar astronomy

P142;

A

10.15940/j.cnki.0001-5245.2015.06.007

2015-04-11收到原稿,2015-05-08收到修改稿

∗973项目(2011CB811403,2013CBA01503)、国家自然科学基金项目(11273055,11333007, U1431113,11403099)及中国科学院“宇宙结构起源”B类先导专项(XDB09040202)资助

†znqu@ynao.ac.cn