高密度电法在古墓探测上的应用

2015-06-27吴德宽刘云彪

何 培,吴德宽,周 鹏,刘云彪

(1.湖北省地质局水文地质工程地质大队,湖北荆州 434020;2.湖北省地质局,湖北武汉 430022)

高密度电法在古墓探测上的应用

何 培1,吴德宽2,周 鹏1,刘云彪1

(1.湖北省地质局水文地质工程地质大队,湖北荆州 434020;2.湖北省地质局,湖北武汉 430022)

选取粘土层中的古墓作为探测对象,采用高密度电法探测该类型古墓,取得了良好的效果。高密度电法快速、无损的探测手段可为该类型古墓的寻找、结构探测、现状评价提供手段,为文物保护、抢救发掘等工作方案的制定提供依据。

考古;物探;无损探测;文物保护

1 粘土层古墓特点

在平原、岗地等地带,众多的古代墓葬选择在地势相对较高的岗地进行墓坑开挖,棺椁下放后,在棺椁四围及上方用青膏泥进行密封,再在其上回填五花土至墓坑口,其上再用封土堆积成一个土包。

青膏泥是一种渗透性很小的封堵材料,用来避免地下水进入墓室,对其内造成损坏。五花土是开挖墓坑的土,对其进行一定的处理后夯实而成。封土可能是其他地段土质较好的土体,进行适当的加工处理后,夯实回填而成。相对而言,三种回填物中青膏泥的渗透系数最小,封土次之,五花土的渗透系数最大。

由于土体的扰动以及处理,回填物与墓坑周围的土体可能有较大的物理性质差异,墓葬回填物一般经过夯实处理,在渗透性能上与围土的差异较大,推测其在导电性能上存在较大的差异,具备采用电法等手段进行探测的前提条件。

2 高密度电法工作原理

高密度电阻率法是一种阵列勘探方法[1],是直流电法的发展,其功能相当于测深与电剖面法的结合。由于采用计算机技术进行自动观测,其效率相比人工观测有很大的提高。为快速解决地质勘探提供了一种手段。

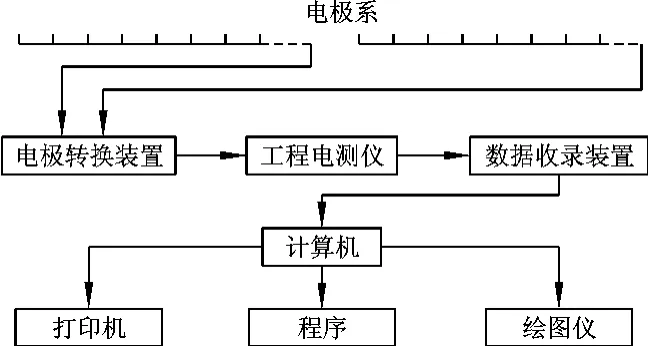

通过电极向地下供电,使其形成人工电场,测量电场,了解地下介质电阻率的分布,从而推断解释地下地质结构。这种方法原理简单,图像直观,是一种分辨率较高的物探方法。该方法在水文地质、工程地质和矿产资源勘探中有着广泛地应用[2-4]。高密度电法工作系统如图1所示。

图1 高密度电法工作系统示意图Fig.1 The schematic of high-density electrical system

3 探测实例

3.1 实例1:某大型古墓

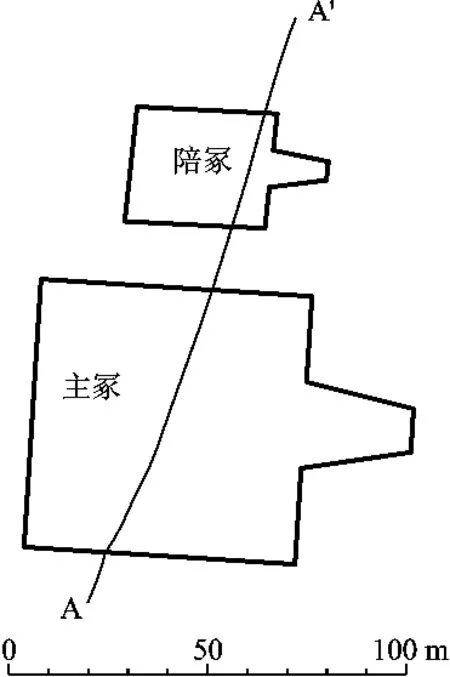

本古墓为湖北省荆州市某大型古墓,古墓由主冢、陪冢及其他埋葬坑组成,本次物探主要进行主冢、陪冢的探测工作。古墓的大致平面分布及高密度电法测线位置见图2所示。电法勘探测线从主冢、陪冢加固后的墓顶经过,未经过陪冢中心部位。

由于人为破坏严重,且顶部分布三个盗洞,古墓上重新堆填了4~5 m厚的粘土层,该古墓经过了文物保护部门的后期加固处理。

为加大探测分辨率,高密度电法采用120根电极,电极间距1 m,最大探测深度35 m。测试视电阻率等值断面见图3。从实测数据看,测线上30~100 m为主冢分布范围,120~160 m为陪冢的分布范围,古墓主要表现为高电阻率。可以看出,本次选择的勘探深度,对于主冢而言仍然偏小,表明主冢的底部埋深>30 m。

图2 某古墓平面位置及高密度电法测线位置图Fig.2 Plane position and survey line position of high-density electrial system about ancient grave

图3视电阻率等值断面图未进行反演处理,所以从图3很难看出古墓的相关细节。

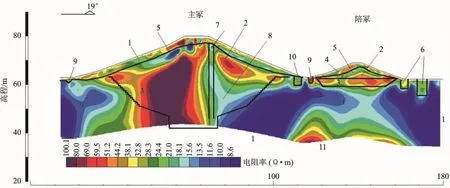

实测数据经带地形的反演处理后,得到地下的电性分布断面图,由于各人工活动所形成的地层(或埋设物)的电性特征不一样,因此可以根据反演获得的电阻率断面图进行推断解译。本次反演后的电阻率断面见图4(截取其中一部分)。

从图4可以看出以下几点:

(1)古墓后期保护填土厚度在4~5 m,保护回填前,古墓上的封土经过长期暴露,部分土体性能已经发生变化,表现为低阻。

(2)主冢四周有小规模高阻体,与后期修建排水盲沟吻合,规模不大,宽度1 m左右。

(3)主冢和陪冢之间原来有一条渠道,后期为保护古墓,进行了回填,渠道宽3 m左右。渠道的位置与图中的相对高阻异常位置吻合。

图3 某古墓高密度电法探测视电阻率断面图Fig.3 Sectional drawing of apparent resistivity curve of high-density electrical system about ancient grave

图4 某古墓高密度电法探测剖面及解译成果图Fig.4 Detection profile and interpretation result of high-density electrical system about ancient grave

(4)测线上主冢的北侧有一个盗洞,位置与图中的7相对应,考古发现该盗洞深达墓室,并打开椁板,通入墓室,2010年才回填了该洞。盗洞在电性上表现为低阻,并推测可能因盗洞进水、坍塌等原因,在盗洞的北侧形成了一片低阻。

(5)测线经过了陪冢的顶部(回填后的顶点),但从电阻率断面图上看,陪冢深度偏浅,底部距离墓口仅3 m左右。经过对比考古资料中的平面图发现,本次测线未通过陪冢的实际中心点,应该是在有墓道一侧的侧壁上经过,导致出现陪冢较浅的假象。

(6)本次物探工作可能因观测数据不足,或者受反演软件的一些条件限制,在测线左侧一带反演后出现假的高异常,影响古墓形态的判断。

从以上剖面可以看出,如果进一步优化野外数据采集参数和数据反演参数,将可获得更好的勘探效果。

3.2 实例2:某古墓群

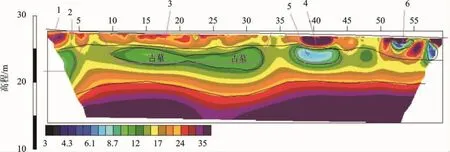

该古墓群墓葬较多,有规模相对较大的墓葬,也有规模较小的墓群。本次物探选择一个小范围进行较高精度的探测,采用高密度电法,布设120根电极,电极间距0.5 m,探测深度15 m。探测资料经反演后,如图5所示。

图5 某古墓群高密度电法探测剖面及解译成果图Fig.5 Detection profile and interpretation result of high-density electrical system about ancient tomb complex

从图5可以看出以下几点:

(1)古墓群墓葬较多,短短60 m范围内就发现有三个较大的墓葬,一个小型墓群。

(2)剖面起始端古墓形态不完整,但封土高阻体与墓室低阻体已经显现出来,墓边一个低阻体推测为盗洞。

(3)剖面上10~35 m段内推测为多个小墓,与考古基本吻合。

(4)剖面上40 m处为一个规模相对较大的古墓,地面开口约12 m,封土呈高阻,边界明显,墓室呈低阻,与封土分界明显。墓室呈现较低的电阻,比周围的粘土电阻率还低,推测为墓室进水,充满淤泥所致。

(5)剖面尾端也是一个古墓,电阻率断面形态复杂,推测为被盗所致。因剖面长度有限,古墓形态不完整。

(6)该地段8 m以下为砂层,电阻率>30 Ω·m,该地段的古墓底部埋深均<6 m,一般<5 m。

(7)古墓封土呈现高阻,电阻率>25 Ω·m,主要成分为粘土,但夯实较密实,从现场情况看,用镐难以挖掘,强度较高。封土强度越高,对应的电阻率越高。

4 物探方法在考古工作中的运用前景

从本次高密度电法工作看,物探在考古工作中运用前景广阔。

本地的古墓大多在粘土层中,人工扰动和处理后,在地层中出现了不均匀性,后期人类活动也能在古墓周围和内部(盗墓活动)清楚地表现出来。如果采用合适的高密度电法装置和参数,配合地质雷达等其他物探手段,将在该类型的古墓探测与保护中发挥较大的作用。

4.1 古墓寻找

该地区古墓大多修建在质地较软的粘土中,很多古墓地表变为平地,难以用观察的方式进行寻找。通过现场调查、资料查阅等方式大致确定位置后,一般以洛阳铲进行勘探,劳动强度大、效率低,如果能够采用物探手段快速确定其位置,再用洛阳铲进行勘探,将极大减少工期和工作量。

4.2 古墓结构探测

古墓的规模、形态等都通过洛阳铲进行勘探,可以采用更为精细的三维高密度电法、地质雷达等手段,对古墓进行探测,先确定其大致形态,尽量减少洛阳铲钻孔的数量,减少勘探对文物的损害。

4.3 古墓现状评价

古墓经历了悠久的历史时期,有自然和人为的因素导致封土缺失,导致古墓保存条件发生变化,更有盗墓活动引起古墓文物的损坏,通过二、三维高密度电法,可以大致判断人类活动的情况,从而对古墓的现状、文物的保存状况作出粗略的评价,为文物的保护和发掘提供依据。

4.4 古墓监测

通过对比测量,可以反映出古墓在经历了一定时期后的变化情况,起到一定的监测作用。

4.5 古墓保护

从本次物探工作看,有两点可以对古墓的保护工作提供数据:一是古墓封土加固厚度探测得较为清楚,同时可以看出后期封土与早期封土间存在明显的差别,这也是古墓脚下长期渗水的原因;二是陪冢的中心与后期封土的顶点不重合。

另外,随着人类活动的加剧,很多工地都开挖出古墓,此时都需要文物保护部门进行抢救性地发掘。物探在文物保护上可以起到两个方面的作用:一是对可能有文物的地段,工程建设规划审批后,如果需要,可先采用物探手段进行扫面,查明是否可能有文物分布;二是一旦人类活动揭露的古墓,在抢救性发掘前首先使用物探进行探测,以便有针对性地制定抢救发掘方案,最大程度地保护好文物。

4.6 其他考古工作

由于人类开挖、回填必然造成地层的不均匀,物探在寻找、探测遗址等工作中应该能发挥其应有的作用。

5 结语

通过本次物探工作可以证实,在粘土层中的古墓采用物探手段进行探测效果较好。主要是因为古墓回填的物质经过处理、夯实后,其渗透性减小,导致其电阻率增大。该区的古墓一般选址在Q2粘土中,其电阻率一般<15 Ω·m,最低可达7 Ω·m,而处理后的回填物电阻率>40 Ω·m,甚至高达200 Ω·m。后期回填物电阻率一般>20 Ω·m,较长时间的盗洞则表现为高阻封土层中的低阻。

采用物探可以快速、无损地进行文物探测,为古墓等文物的寻找、结构探测、现状评价提供一种手段,为文物保护、抢救发掘等工作方案的制定提供依据。

[1]傅良魁.电法勘探[M].北京:地质出版社,1990.

[2]邓文超,周孝宇.高密度电法的原理及工程应用[J].西部探矿工程,2006(S1):278-279.

[3]刘晓东,张虎生,朱伟忠.高密度电法在工程物探中的运用[J].工程勘察,2001(4):64-66.

[4]杨宏智,吕小红.高密度电法结合高精度磁法在洛庄汉墓考古中的运用[J].华北地震科学,2008(9):57-59.

(责任编辑:陈文宝)

The Application of High Density Resistivity Method

HE Pei1,WU Dekuan2,ZHOU Peng1,LIU Yunbiao1

(1.Hubei Institute of Hydrogeology and Engeering Geology,Wuhan,Hubei 434020; 2.Hubei Geological Bureau,Wuhan,Hubei430022)

This choice of the clay layer in the tomb as a detection object,using high density resistivity method to detect the type of tomb,achieved good results.High density resistivity method is a fast and non-destructive detection method,which can provide means of search for ancient grave,structure exploration and present situation evaluation and basis for the establishment of the work plan for the protection of cultural relics and rescue excavation.

archaeology;geophysical prospecting;scatheless detection;protection of cultural relics

P631.3

:A

:1671-1211(2015)06-1029-04

10.16536/j.cnki.issn.1671-1211.201506055

2015-08-26;改回日期:2015-10-13

何培 (1987-),男,助理工程师,地球物理专业,从事地球物理勘探工作。E-mail:383007717@qq.com

数字出版网址:http://www.cnki.net/kcms/detail/42.1736.X.20151016.1732.042.html数字出版日期:2015-10-16 17:32