颠覆与均衡

2015-06-25周官武

周官武

[摘要]盖瑞不是一个自觉的解构主义者,但他的创作实践和建筑理念与解构主义有诸多相合之处。盖瑞的“创造性否定”设计策略颠覆了传统建筑图式,却避免了玄奥的概念操弄和肤浅的形式游戏。他通过更加复杂的整体性和秩序的重建获得建筑实体的均衡,并以此真正有效地拓展了建筑空间的疆域。

[关键词]解构主义;创造性否定;游戏;均衡设计

弗兰克·盖瑞(Frank Gehry)是当代少数几个具有广泛影Ⅱ向力的美国建筑师之一。他的多数作品具有突出的戏剧性色彩,这一点倒是很符合美国建筑师的一般特点。另一方面,在看似喧闹的形式下,他的很多作品却有着难得的优雅与沉静气质,富于均衡感,这在美国建筑师中又显得非常另类。(图1、图2)

盖瑞经常被看做解构建筑的代表人物之一。然而,将盖瑞划入解构派行列或许是一个不大不小的错误。盖瑞非常不喜欢贴在自己身上的解构主义标签,在理论上,他也不是什么自觉的解构主义者。与另外两位解构派的代表人物埃森曼(Peter Eisenman)和屈米(Bernard Tschuml)不同,盖瑞与解构主义哲学宗师德里达没有什么交往,也从来不到解构主义的玄奥理论中去寻找创作的依据。埃森曼和屈米都是有名的理论家,也是解构主义主张的积极宣传家。盖瑞则是彻头彻尾的实干家,他痴迷于在设计实践中探索建筑艺术表现的疆域,同时决不放弃方法的开放性和阐释的的多元性。或许在他看来,解构主义标签更像一个埋葬艺术活力的陷阱,而非克服建筑困境的利器。

当然,人们还是有足够的理由将盖瑞的创作归入解构建筑范畴。不仅因为他的作品比埃森曼或屈米的作品更加准确地呼应了德里达文本解构的诉求,而且在于他几乎完全是通过自己的思索而与解构主义的许多策略不谋而合。所以,查尔斯·詹克斯断言:盖瑞是第一个解构主义建筑师。

如果说盖瑞曾经受到解构理论的影响,这种影响可能更多来自耶鲁学派和美国当代文艺批评理论。耶鲁学派改造了德里达的理论,尽去其思辨的艰涩,代之以解构的可操作性。以此使解构理论在美国成为显学,而美国也成为解构主义的大本营。耶鲁学派的形成是在20世纪六十年代,盖瑞作品中的解构特征也是从那时开始出现的。相比之下,埃森曼的哲学意识可能更多来自欧洲。作为一个美国人,他却在欧洲得到博士学位,并且有过与德里达直接合作的经历。也许正是这种思想背景的细微差别造成两人的诸多差异。

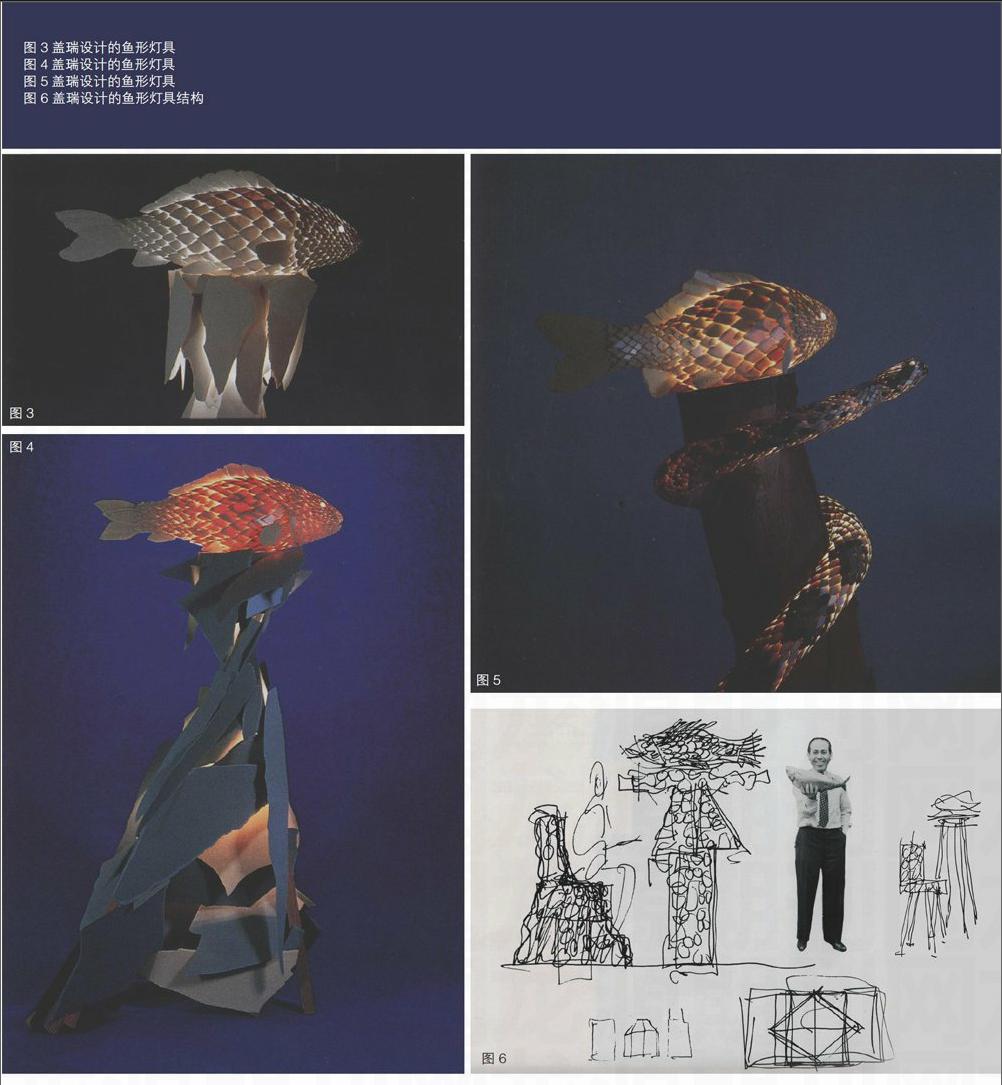

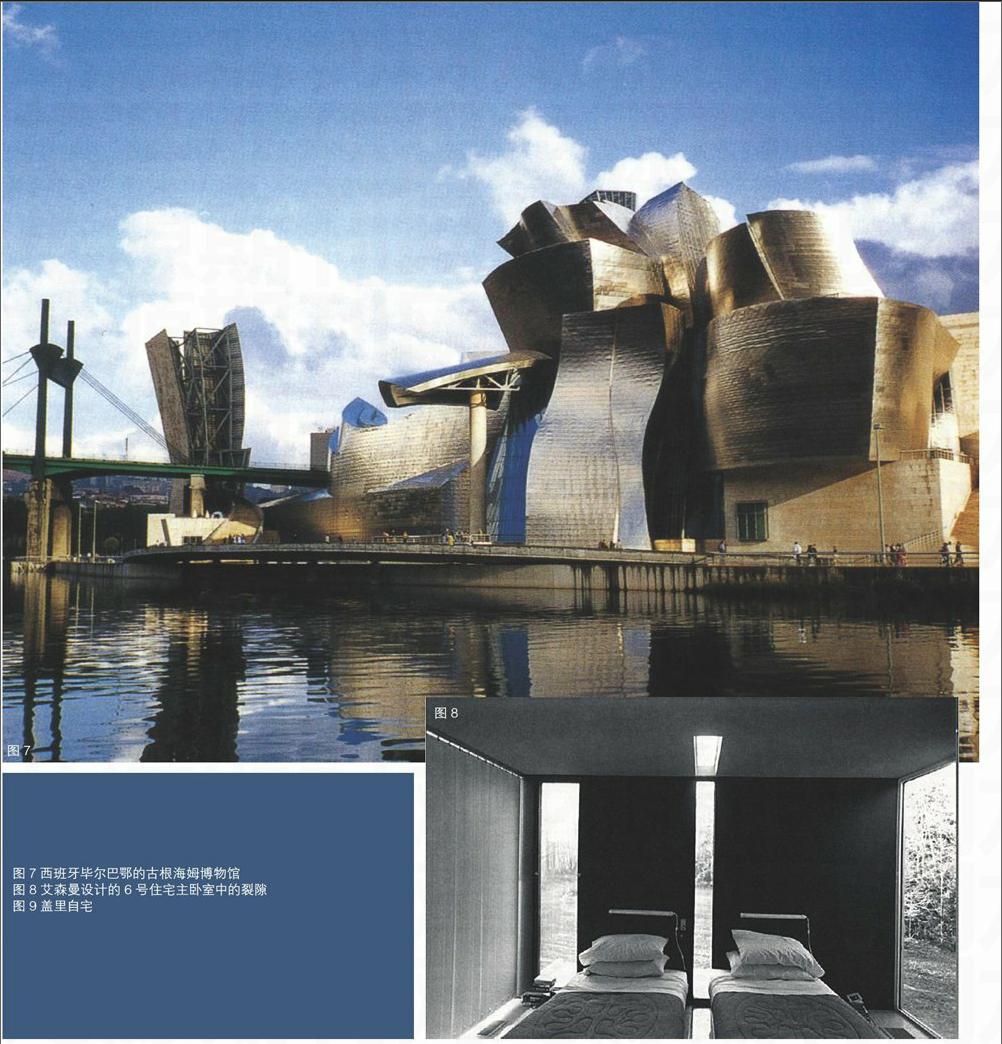

埃森曼是理论家式的建筑师,他喜欢象哲学家那样审视建筑,追问“为什么是这样”以及“在这些表象之后有什么”。盖瑞则是一位艺术家,他重视直觉和经验,象普通美国人一样不喜欢理论,他的问题总是“是什么”和“怎么做”。所以,埃森曼的作品是抽象而晦涩的,只有借助他的理论才能理解。而盖瑞从不玩弄难以理解的概念,他选择的主题往往很直白,甚至有些波普的调侃味道。例如在他早期作品中经常出现“鱼”的意象(图3、4、5、6),批评家或许会猜想这背后一定“象征”或“隐喻”着什么。盖瑞却说:之所以选择鱼,在于它的容积非常有效。他对探索建筑空间的可塑性充满兴趣,为此而错动一切可能的形体和构件,以便发现常规状态下无法呈现的空间。从毕尔巴鄂的古根海姆博物馆(图7)中,我们可以发现由此所造成空间变化是何等奇妙。无数扭曲的体块堆置在一起,相互挤压、冲撞,闪耀着神秘的光泽。真是前所未见的视觉奇观。埃森曼的作品是理论的现实化,为了理论的纯粹性,可以损害建筑的实用性。所以,他的6号住宅简直就是一场反人本主义的喜剧,其高潮是分割夫妻床位的地板裂缝和占据着餐桌位置的霸道立柱(图8)。相比之下,盖瑞所创造的那些奇特空间却始终能够完美满足使用需要。盖瑞从不拘泥于理论的定约,他关注空间和材质的可塑性,也关注作为建筑本体的人。詹克斯曾一概地将解构建筑定位为“反人本主义的游戏”,但盖瑞的创作却以其对人的深刻关照证明这种定位难免有过于武断和片面之嫌。

盖瑞的工作方法非常独特。他的工作室中经常充斥着各种各样的模型,这些模型不是用来给业主看的精细玩艺儿,它们简略概括,甚至有些粗糙,显然是用来捕捉设计灵感的。盖瑞的设计工作通常就是从制作这种模型或在计算机上进行图形游戏开始,联系他作品的形式,我们可以感受到这种雕塑和游戏式的工作方式对最终作品的形成影响有多么大。他就象一个玩弄泥巴的雕塑家,没有不可违背的戒条,在捏制过程中任由三度空间在手中流淌。游戏式的工作程序成就了盖瑞作品一贯的轻松、幽默、有机而富于张力的独特品质,现代艺术的偶发性、行为性、游戏性概念也随之贯彻其中。他抛弃了传统的建筑设计手段,利用模型和计算机技术保证构思的直接性和随机性。这是一种极度依赖直觉和经验的创作方法,盖瑞显然厌倦传统工程图式对想象力和直觉的限制,宁可采用艺术家的方式来进行设计。但应该指出,盖瑞并不把自己视为纯艺术家,他很清楚建筑师的职责。所以,他的设计程序并不象看上去那么轻松,实际付出的工作量经常是一般情况的二到三倍,从而在颠覆性的形式下维持着成本与实用性的微妙均衡。

盖瑞不是理论家,但他的解构策略却非常有代表性,詹克斯称之为“创造性否定”,“将一个已存的原型进行颠倒,并允许新的建筑规则在否定之后出现”。这些规则是随机应变的,并非由设计者事先指定或臆断。这种策略被盖瑞应用到几乎所有与建筑相关的方面,并造成片段的、非连续的空间意象。早期作品如盖瑞自宅中的非常规处理多是局部性的,例如折裂扭曲的窗户、塌落的屋面、扭曲的墙体。建筑秩序仍旧通过明确的结构逻辑显现出来,所以没有人会怀疑这是一座房屋,最多感觉有些怪诞而已(图9)。此后的作品中出现过一些非常具体的形象一一巨型望远镜、鱼、飞机等,盖瑞大概想用这些形象暗示场所的性质(望远镜用在公司总部建筑,鱼出现在餐馆建筑,飞机则被用于航空博物馆),或者表达对传统建筑形象的颠覆和讽刺(图10)。不过,这些形象过于明确、波普化,很容易让人想起后现代建筑的样式主义杂耍。这显然是盖瑞所不希望的,所以在更晚近的作品中,他摒弃了象形的意象,以便让被颠倒的原型真正隐遁到形式的背后。在维特拉家具博物馆中,我们只能隐约感受到那些皱褶交错的体块似乎在隐喻着制作家具所使用的锤、凿、钳、铯等工具,连门窗墙顶都完全消失在那些充满塑性的形体之中(图11)。毕尔巴鄂的古根海姆博物馆中那些奇特的拥有鱼鳞般光泽的块体或许会让人联想起冰冻的鱼肉,但整体呈现在人们面前的却是一座高度抽象的巨型未来主义雕塑。复杂的形体淹没了结构关系,随机堆积、拉扯和冲撞的体块几乎颠覆了一切有关整体和秩序的传统概念,它们在阳光下闪烁着迷幻的色彩,一切对建筑的传统界定仿佛都失效了。对建筑原型的颠覆在此达到了登峰造极的水平,盖瑞创造了一座几乎无法称为建筑的建筑一一它本该存在于立体主义绘画或未来主义雕塑的世界里,作为建筑,它实在是太超现实了。(图12)endprint

盖瑞说:“我把每座建筑当作雕刻品来着手设计,当作一种空间容器来设计,它是一个光线和空气的空间。”当门窗、墙顶地、梁柱的机械区分代之以可塑性,坚固的建筑图式成见就崩塌了,但建筑空间的可能性却随之扩张。盖瑞的建筑不像“建筑”,但它们又毫无疑问是建筑,因为与注重外部形态的雕塑不同,它们的诉求是内部空间,容纳光线与空气的空间,因而也是容纳人的空间。而这才是建筑判定的最终标准。

盖瑞的“创造性否定”不是打倒一切或否定一切,例如作为物质形态的建筑的本体、结构、整体和秩序。作为一位精明的颠覆者,他所期望的只是对传统建筑观念的颠覆,包括传统的建筑价值观和审美观。这种价值观和审美观都是在西方理性主义传统下形成的,并且由理性主义的强势地位担保而成为垄断性的权威话语。其核心是由简约性、逻辑性、整体、连续性、等级秩序等概念构成的价值判断体系。历史上这种体系一直发挥积极的作用,因而其正统地位几乎从未遭遇真正有力的挑战。20世纪六十年代开始,西方建筑和城市面临全面的危机。在对危机的思考中,多元化概念被提出来。相应地,理性主义及其保证的价值体系也受到怀疑。西方建筑界认识到,传统的建筑价值观已经成为建筑创造的绊脚石,由于它的正统地位和强烈的排他性,造成对其它价值的严重压制。在这种思想背景下,传统价值观所支持的简约性、整体、秩序等美学概念失去了神圣的光环,人们开始更多的将其视为诸多建筑价值的一种,或许是最重要的选项,但不是必然的和唯一的选项。应该看到,传统价值观支持的整体、秩序或结构概念首先是美学层面的概念,不等于物质层面的整体、秩序或结构。当二者被错误地划上等号,美学概念就变成限制自由创造和建筑进步的“成见”和“教条”。在我们看来,解构派所要颠覆的其实只是这些被视为必然和唯一的成见和教条。当然,观念的变革充满着混乱,把孩子和洗澡水一起泼掉的事也难免发生,所以会出现某些解构派建筑师否认整体、秩序、结构对于建筑实体的价值的事情。好在盖瑞很清醒,他的否定方法为规则的现身留有余地,也不反对寻求秩序、整体和结构。他说过:“如果有人要以严格组织秩序的准则、完整结构的准则和关于美的正式定义来理解我的作品,那他是要感到完全茫然的。”没有“严格组织的秩序”、“完整结构”、“关于美的正式定义”不等于没有秩序、结构和美的定义。在盖瑞的作品中我们的确可以发现独特的组织秩序和结构关系,它们是动态的,但也是完整的和收敛的。看似狂躁的体块最终形成一个有机的整体,很协调、很统一,构图相当完整。(图13、图14、图15)

盖瑞的建筑形象非常怪异,但他几乎获得了世界上所有最重要的建筑奖项。应该说,这是他充满了创造活力同时又有必要的节制的设计生涯应得的回报。他是一个颠覆者,同时也是一位艺术家,因而不致沦为彻头彻尾的破坏者或平庸的因循派,他的作品向我们展示了建筑艺术的新疆界,却又保持着极为难得的平衡感,而这种平衡感,正是曾经的解构建筑,而今的非线性建筑所欠缺的。endprint