海峡两岸贸易公司的策略选择

2015-06-22陈晓川杨海艳

陈晓川 杨海艳

(福建师范大学 闽南科技学院,福建泉州,362332)

一、引言

2013年6月21日,海协会会长陈德铭与海基会董事长林中森签署了《海峡两岸服务贸易协议》,成为了两岸经贸自由化的重要里程碑。然而,这份互利双赢的协议,却遭到民进党的阻扰,至今不能生效实施。在这种背景下,研究海峡两岸的经济贸易问题就显得十分重要。首先,台湾作为中国的一部分,其经济的发展和外贸的增长对中国经济的发展具有重要的促进作用。其次,台湾地区作为亚洲“四小龙”之一,70年代后经济发展迅速,成为新兴工业化地区之一。研究台湾地区的经济问题对其他各国也具有一定的借鉴意义。再次,自中国改革开放后,与台湾地区的经济交流逐渐加强,大量台资到中国大陆投资并进行贸易,尤其在福建和广东投资较多。台胞到大陆旅游、探亲、访友等均日益增多,两地文化交流也已相当频繁。在这种新形势下,对两岸经济贸易问题的研究是十分必要的。最后,自20世纪80年代以来,区域经济合作和发展成为中国经济发展的主旋律,先后形成了多个经济合作区域。当前,基于经济和政治形势的新发展,迫切需要大力推动海峡两岸经济区域的建设。这也需要对海峡两岸的经济贸易问题进行研究。

学者对海峡两岸经济贸易的研究始于20世纪80年代。从目前的研究状况来看,主要集中在对海峡两岸贸易若干问题的定性和定量研究上。定性方面,刘李鹏(2010)在对海峡两岸的贸易结构和现状分析的基础上,研究了海峡两岸贸易关系中的问题与原因,最后对两岸的贸易发展趋势提出了一些构想。黄穗光(2013)则提出,台湾是粤东地区的重要进口来源地和出口市场,然而,受各种原因的影响,粤东对台出口呈现大幅波动。因此,应采取策略促进海西区对台贸易的发展。定量方面,戴淑庚、曾维翰(2011)收集了1994-2008年8个省市的面板数据,研究了海峡两岸贸易的就业效应。结果显示,大陆台商投资集中地区的对台出口对就业具有显著的正效应,而自台进口则对其就业具有挤出效应。蒋含明、李非(2012)则测度了1995-2010年大陆9省市与台湾的贸易成本,结果表明,两岸经济规模的不断增长降低了贸易成本;福建省与台湾的历史联系紧密度较高对该省与台湾的贸易成本影响已经不显著;台湾当局“戒急用忍”的经贸政策对两岸贸易的负面影响较大。刘丽、梁广彬(2013)收集了2002-2010年的数据,研究了两岸贸易关系的出口相似度、可显示比较优势和竞争性因素,结果发现,由于两岸在产业结构上存在着一定的相似性,贸易结构趋同、出口市场重叠,因而在国际市场上呈现出一定的贸易竞争关系。

从上述分析可以看出,学者对海峡两岸经济贸易问题进行全面深入分析的文章比较少。但要解决两岸经贸合作不顺畅的问题,必须从研究海峡两岸贸易现状出发,深入分析两岸贸易的互补性,进而研究两岸贸易公司的策略选择,以加强两岸经济贸易的合作和交流。

二、海峡两岸贸易的发展现状

(一)海峡两岸贸易总量逐年攀升

海峡两岸的贸易往来有着极其悠久的历史,据记载,其历史可追溯到汉代。17世纪,大陆成为台湾地区主要的贸易对象。虽然1895年因日本占领台湾使得两岸贸易受到严重的影响,但是日本战败投降后,台湾再次回到的怀抱,两岸经贸关系逐渐恢复。此后,又因国民党退居台湾,两岸的政治敌对和军事对峙导致两岸的贸易往来再次遇到挫折。之后长达30年之久海峡两岸没有直接贸易往来,连转口贸易也十分稀少。1978年中国共产党十一届三中全会,党中央提出“一国两制”和平统一方针,海峡两岸的经贸关系进入了一个崭新的历史阶段。虽然受到2008年金融危机的影响,2009年海峡两岸贸易有所下降。但是2008年12月15日,两岸三通的全面启动,更是将海峡两岸的经贸往来提升到一个全新的高度。从表1的数据可以看出,1979年至2013年,两岸的贸易总额从0.8亿美元增长至1972.8亿美元,尽管中间经历了1982年39.4%、1983年10.8%、1986年13.3%和 2009年17.8%的负增长,但是总体趋势为正增长。

总而言之,海峡两岸的经贸关系虽然在个别的历史时期遇到了挫折,但是总体高速增长的发展趋势是持续不变的。海峡两岸的经贸关系高速增长,究其根本是依赖于两岸市场的不断扩大和对产品的需求增加,这最终会促进两岸的贸易互补。

(二)大陆对台湾贸易逆差逐年扩大

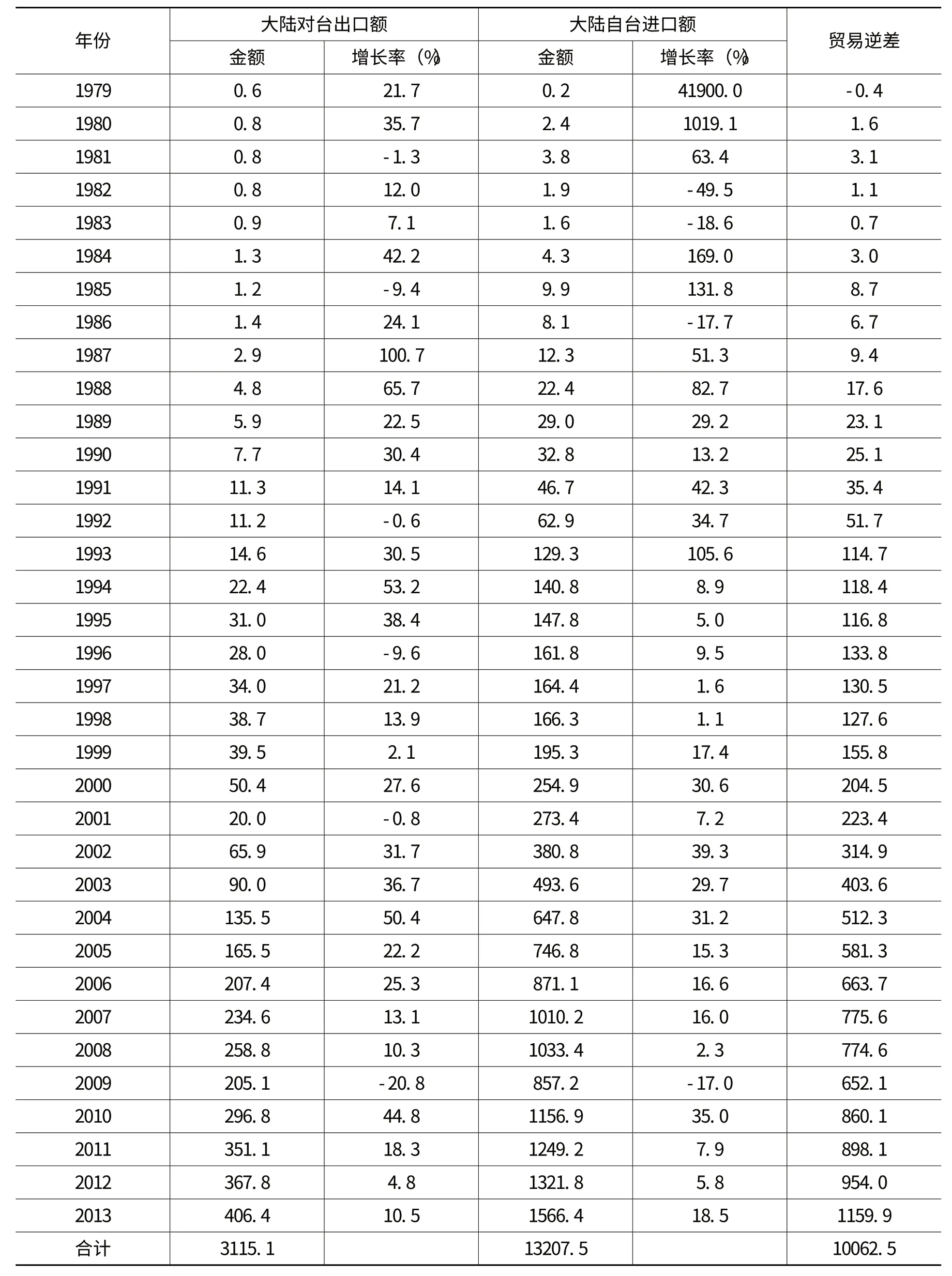

1979年之前,大陆对台贸易一直呈现出顺差,从表2数据可以看到,1979年大陆对台贸易顺差仍为0.4亿美元。而从1980年开始,这种情形开始发生逆转,大陆对台贸易由顺差转变为逆差。并且,贸易逆差在1980年仅为1.6亿美元,其后逐年扩大,到2013年,该值高达1159.9亿美元。在通过对表2的分析不难发现,大陆对台湾贸易逆差主要经历三个阶段:第一阶段是1980年至1992年,表现为大陆对台湾贸易逆差数额小然而波动幅度较大的阶段;第二阶段是1993年至2000年,表现为大陆对台湾贸易逆差增幅有所减缓的阶段;第三阶段是2001年至今,表现为大陆对台湾贸易逆差快速增长且数额大的阶段。

大陆对台湾贸易逆差之所以逐年扩大,原因是多方面的:一是台湾当局对大陆实施了限制性经贸政策,即台湾当局一直实行“宽出严进”的大陆贸易政策,严格限制大陆产品的进口;二是大陆对台湾积极开放的经贸政策,即多种对台优惠贸易的政策,促成了对台贸易逆差的形成;三是两岸产业分工与合作的形成与发展,带动了两岸贸易强劲增长,同时也加剧了大陆对台贸易逆差的持续增加。

表1 海峡两岸历年贸易总额统计 (单位:亿美元)

表2 大陆对台进出口贸易统计表 (单位:亿美元)

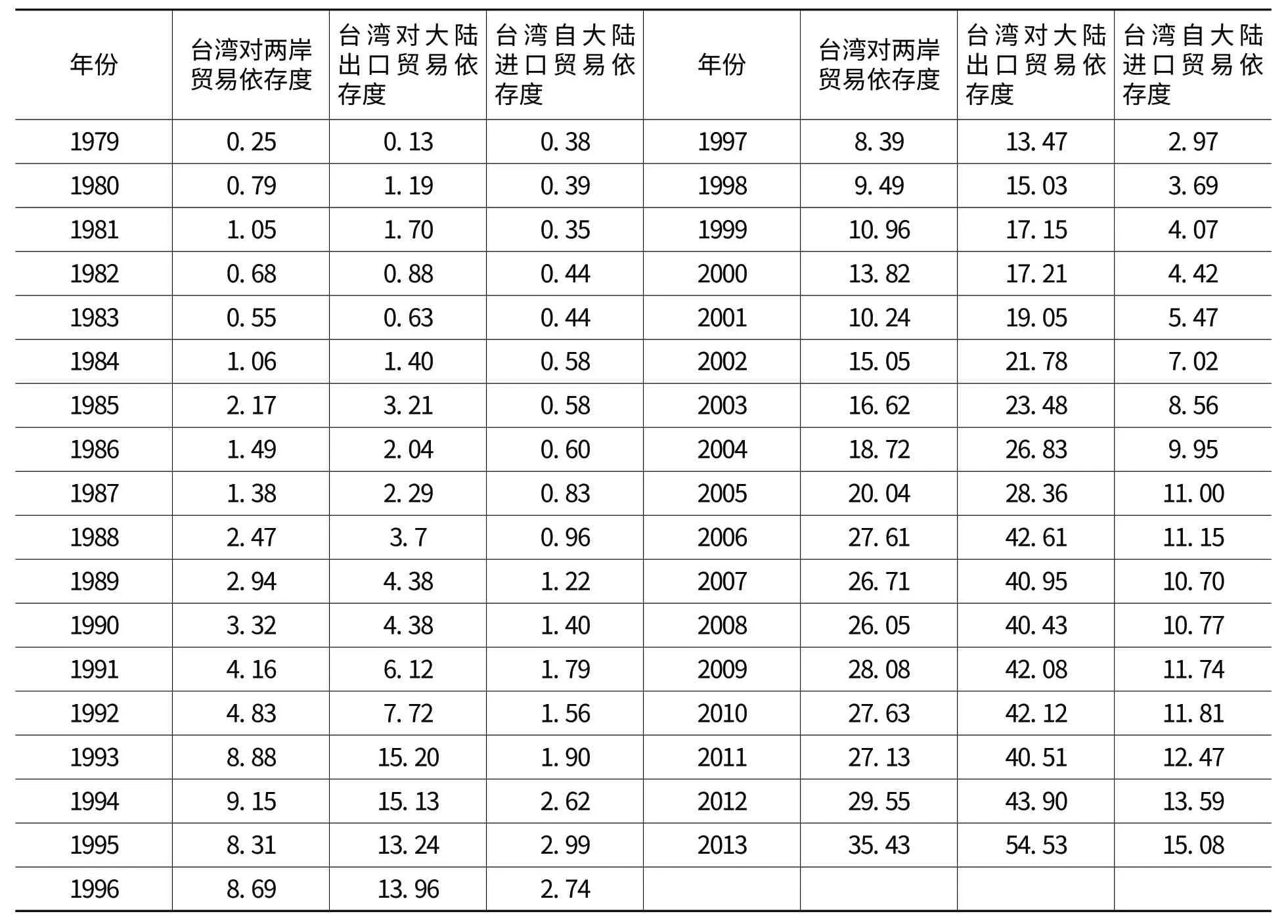

表3 历年台湾对两岸贸易依存度统计表 (单位:%)

(三)台湾对两岸贸易依存度呈上升趋势

随着两岸贸易规模的不断扩大,两岸贸易在台湾的对外贸易比重也逐步上升。从表3历年台湾对两岸贸易依存度的统计中可以看出,台湾对两岸贸易的依存度总体呈上升趋势,1979年台湾对两岸贸易依存度仅为0.25%,而到了2013年台湾对两岸贸易依存度则上升到35.43%。就进出口市场分别进行观察,台湾对大陆出口市场的依存度远大于进口市场的依存度。台湾对大陆出口贸易依存度从1979年的0.13%增长到1992年的7.72%,但依存度始终保持在10%之内。1993至2001年台湾对大陆出口贸易依存度保持在13%-20%之间,而2002年则为21.78%,说明该年台湾对大陆出口贸易依存度超过五分之一。之后的十几年内台湾对大陆出口贸易依存度不断上升,直至2013年台湾对大陆出口贸易依存度高达54.53%,首次超过二分之一。相对地,台湾对大陆进口依存度虽然总体也呈上升的趋势,但是相比台湾对大陆出口依存度要低得多。这说明了大陆在台湾对外贸易中具有举足轻重的地位,大陆对台湾经济的发展越来越重要,台湾经济对大陆市场的依赖程度也在逐年增强。

(四)大陆对两岸贸易依存度先升后降

通过对表4的分析可知,大陆对两岸贸易依存度总体呈现先升后降的趋势。1979年大陆对两岸贸易依存度仅为0.27%,1994年升至历史最高点8.34%,之后的几十年里虽然略有波动,但总体呈现下降的趋势。就进出口市场进行分别观察,大陆对台湾进口市场的依存度略大于出口市场的依存度。大陆对台湾进口贸易依存度从1979年的0.14%升至1993年的12.44%,1994-2001年的几年内大陆对台湾进口贸易依存度总体呈下降的趋势且变化幅度趋于平缓。2002年大陆对台湾进口贸易依存度上升到历史的最高点13.90%,此后几年内又逐渐下降。相对地,1979年至2013年大陆对台湾出口贸易依存度始终低于2.5%以下,变化幅度不大。

总而言之,大陆对两岸贸易依存度相比台湾对两岸贸易依存度要小得多,大陆经济的发展对两岸贸易的依赖程度小于台湾。

表4 历年大陆对两岸贸易依存度统计表 (单位:%)

三、海峡两岸贸易的互补性分析

在通过对海峡两岸历年贸易的相关数据分析之后,我们可以看出:海峡两岸的贸易总量逐年上升和贸易的相互依存,最终将增进两岸贸易的互补,但是贸易严重失衡的问题也必须解决。为了进一步促进两岸贸易的良性发展,有必要从互补性出发,来分析两岸贸易发展的未来趋势。

(一)海峡两岸的要素禀赋具有明显的互补性

大陆具有相对更丰裕的自然资源、劳动力,因此在资源密集型产品和劳动力密集型产品上更具优势;台湾地区资本、技术相对丰裕,在资本和技术产品的出口上具有比较优势。从两岸资源禀赋和技术、需求结构来看,大陆和台湾在劳动力、自然资源上,大陆表现为“极优势”,台湾表现为“极需求”,在这些要素上,两岸存在着极强的互补;从技术、资金来看,台湾表现出“极具优势”,大陆资金短缺,技术方面从研发转化为生产力的能力较弱,因此,技术资金方面也存在着巨大的互补性。从现代生产要素信息技术来看,台湾已经成为全球电子信息产业最发达的地区之一,名列全球第三;而大陆的信息能力则处于世界低水平之列,信息产品或服务仍以劳动密集型为主,人才流失严重,缺乏高技术人才,因此,两岸在信息技术上也具有互补性。

(二)海峡两岸进出口产品的差异性为贸易互补提供了前提条件

大陆地域宽广,自然资源丰富,市场容量大,生产要素投入成本较低,特别是劳动力和土地资源供给充裕。但由于资源禀赋的不同,并且大陆的经济水平还处于发展中阶段,进口的商品主要以原料为主,出口主要以机电产品和纺织品为主。如2013年大陆出口商品金额排名前五名的为:机电产品、高新技术产品、自动数据处理设备及其部件、服装及衣着附件、手持电话机及其零件;而进口商品金额排名前五名的为:机电产品、高新技术产品、原油、铁矿砂及其金砂、初级形状塑料。

相反,台湾作为新兴市场经济区域,市场经济体系和制度比较成熟,市场的资源配置功能也较强,并且进入发达阶段的时间也较长,在进出口贸易方面,主要体现为产业间贸易,即同产业间产品相互交易的现象。如2013年台湾出口商品金额排名前五名的为:机电产品、贱金属及制品、塑料橡胶、光学钟表医疗设备、化工产品;而进口商品金额排名前五名的为:机电产品、矿产品、化工产品、贱金属及制品、光学钟表医疗设备。整体上,台湾的进出口商品相对高端。两岸进出口产品的差异性,为两岸经贸往来提供了可能,为海峡两岸贸易的互补提供了前提条件。

(三)海峡两岸产业结构的差异性促进了其贸易互补

根据中国统计年鉴的数据显示,自建国以来,大陆的产业结构发生了重大变化,体现为:第一产业比重下降,第二、三产业的比重上升。尽管近几年,随着国家对服务业的重视,使得第三产业在国民经济中起着越来越重要的作用,但是,第二产业对GDP增长的贡献率仍然最大。而台湾产业结构则表现为:农业占本地生产总值的比例最低,其次为工业,而服务业对台湾经济的增长起主要作用。从海峡两岸产业结构的发展趋向可以看到,两岸产业结构各有特点:大陆农业在产业结构中的地位高于台湾;台湾工业升级速度快于大陆;服务业的发展台湾优于大陆。两岸产业结构的差异性大大地促进了其贸易互补,也是未来双方进行贸易交流的重要基础。

(四)大陆的西部大开发战略为海峡两岸贸易的互补提供了广阔的地域空间

海峡两岸贸易的互补性具有较为明显的地域空间差异,大陆不同地区参与海峡两岸贸易互补的程度不同,同一地区在不同的经济发展阶段和不同的经济条件下与海峡两岸贸易的程度和方式都不尽相同。总而言之,大陆东部参与海峡两岸贸易的互补最高,中部次之,西部最少。大陆的西部大开发战略,将会为海峡两岸贸易的互补性提供更为广阔的地域空间,因此,未来西部经济区域参与海峡两岸贸易互补的程度将会更大。大陆西部地区地域辽阔、资源丰富、发展落后、人口密度相对较低等因素,为一些在海外和大陆东部没有市场进入机会或者不具有相对区域市场竞争优势的中小贸易公司和产业提供了更为广阔的地域空间和市场进入机会。大陆西部的市场大开发,有效地增加了市场需求,为海峡两岸贸易的互补提供了新的市场进入机会和产业选择。

四、海峡两岸贸易公司的策略选择

鉴于海峡两岸贸易的蓬勃发展及其自身互补性的优势,海峡两岸的贸易公司在未来的发展中应该充分利用这种形势,避免恶意竞争,达到互利双赢的目的。

(一)两岸贸易公司产业链向服务业延伸

尽管两岸贸易发展较好,但是从产业结构来看,则表现为大陆地区第二产业作为经济资源的相对吸入部门与台湾地区经济资源的相对流出部门,即工业之间的区际产业互补,服务贸易的发展比较薄弱。根据外汇局公布的数据显示,近几年来,我国的服务贸易一直表现为逆差,服务贸易逆差项主要出现在运输、旅游、保险、专有权利使用费和特许费几大项目中。其中,2014年8月,我国的国际服务贸易收入为137亿美元,服务贸易支出为347亿美元,逆差达210亿美元。服务贸易的不景气与国家对服务贸易的政策支持,都决定了两岸贸易公司必须将产业链向服务业延伸。从海峡两岸贸易公司的未来发展来看,可以逐步由劳动密集型产业向技术密集型产业延伸,由普通加工制造业向新兴技术研发、咨询业延伸,由产品制造业向服务业延伸,特别是金融、证券业和旅游业。如泉州旅行社就可以依托两地优势,打造出面向台湾同胞的旅游产品,邀请台湾同胞免费试玩,再逐步确定出合适的价位,从而提高泉州旅游服务贸易的水平。

(二)两岸中小贸易公司积极参加各类经贸展销会

为了促进两岸的经贸交流,各地已经举办了多种类型的展销会,并取得了较大的成绩。如泉州就已经打造了多个两岸经贸合作平台,海峡两岸印刷技术展览会、泉台产业合作投资洽谈会、海峡两岸茶业博览会等都为泉台企业带来了巨大的商机。而由国台办、海关总署、国家质检总局、中国贸促会和福建省人民政府联合主办的海峡两岸经贸交易会至今已经举办了16届,特别是在2014年5月18日举办的第十六届海峡两岸经贸交易会中,实际签约“三维”项目289项,总投资2155.63亿元,展会期间,展品销售总额达37855.5万元,比增57.5%,签约的项目涉及新一代信息技术、新材料、新能源、节能环保、金融服务、总部经济、城市综合体、电子商务、现代物流、文化旅游、基础设施等11个行业领域。从与会企业来看,不乏福建永辉超市股份有限公司、福建名成集团有限公司、嘉里大通物流有限公司等大型企业,而中小贸易公司却鲜少参与。事实上,中小贸易公司在海峡两岸的经济发展中扮演着重要的角色,特别是在目前国家不断降低贸易公司成立的门槛和大力鼓励大学生创业的背景下,中小贸易公司如雨后春笋,不断涌现。两岸中小贸易公司的交流,对于缩小两岸贸易公司之间的发展差距,促进两岸经济共同繁荣,增加就业机会,促进两岸共同富裕起着重要的作用。因此,两岸中小贸易公司应该积极参与各地举办的各类经贸展销会,争取更多的商机,为企业做强做大打下牢固的基础。

(三)两岸贸易公司更多地采取调解方式解决贸易摩擦

随着两岸大交流、大合作、大发展的深入,台商台胞的民商诉讼日益增多,我国民事诉讼制度的特点和我国的国情,决定了当事人采取诉讼的成本比较高,一些台籍当事人既不愿诉诸法律,亦不愿接受行政调解,导致在涉台诉讼方面积案不断,相当程度上影响了两岸关系的发展。在此情形下,政府需要建立更加高效、权威、规范的两岸经贸问题协调与仲裁机制,贸易公司自身也要深入研究法律,配合相关部门调查,采取更为合理的方式解决贸易摩擦,保证两岸经贸往来的有序进行。虽然两岸贸易纠纷不可避免,但是,贸易公司可以选择解决贸易纠纷的方法。如在行业协会的帮助下采取调解的方式,既能够解决贸易纠纷,又可以避免破坏双方辛苦建立起来的贸易关系,从而形成和谐友好的两岸贸易氛围。

(四)调整业务方向以适应两岸自由贸易区的建设

由于两岸产业互补性较强,台湾与大陆若建立两岸自由贸易区有利于促进双方经济的发展。建立两岸自由贸易区,能大大地促进双方的生产与发展需要,一定程度上消除两岸的贸易壁垒,使两岸的产品贸易更加便利。给台湾提供广阔发展空间的同时也满足了大陆管理、制造、资本等方面的需要,使得两岸之间形成了互惠、互利、互补以及相互依存的经济关系。尽管构建两岸自由贸易区是政府的任务,但是贸易公司也不能置身事外,需要充分研究已出台的相关方案,及时调整业务方向,配合政府尽快建立两岸自由贸易区。如2014年9月出台的《厦门自贸区建设工作实施方案》中就计划于2014年年底完成跨境电商产业园和公共服务信息平台建设,并开展跨境电商出口业务。在这种形势下,两岸贸易公司现在就要开始招聘专业的电子商务人才,着手研究跨境电商出口业务的相关法律和程序,为未来的两岸电商贸易和电子退税做好准备。而台湾食品贸易公司也应该着手研究厦门推广的“社会认证、官方采信”金酒模式,与大陆相关检验检疫机构进行联系,尽早取得大陆的官方食品认证,促进两岸通关的便利化。

(五)正确把握西部大开发的历史时机

台商与东部的贸易往来比较频繁,但是在西部的投资还是很少的,而且主要集中在西部的重点城市,这与西部的市场机制不完善有着较大的关系。尽管如此,西部在能源、原材料、劳动力成本、人才方面的优势也是不可忽略的,两岸贸易公司可以充分利用彼此的优势,把握西部开发的历史时机,达到互利合作的目的。如台商可以将自身具有优势的蔬菜、水果出口到大陆,引进大陆颇具优势的小麦、水稻;台商还可以将发达的电子资讯业转移到具有广阔市场的西部地区;利用西部丰富的中药材资源,加深与西部现代中药材的合作。

[1]H.-H.Hsu,Y.-L.Chen,W.-S.Kau,2001.Effects of atmosphere-ocean interaction on the interannual variability of winter temperature in Taiwan and East Asia[J].Climate Dynamics,Feb 2001,Vol.17,NO.4

[2]于津平.中国与东亚主要国家和地区间的比较优势与贸易互补性 [J].世界经济研究,2003,(5):37-42.

[3]朱前.中国与印度工业制成品比较优势及贸易互补性分析 [J].国际商务研究,2005,(3):30-24.

[4]陈雯.中国-东盟自由贸易区对台湾地区经济的影响[J].国际贸易问题,2006,(8):50-57.

[5]何晓洁,王雪昆.基于引力模型的大陆与台湾贸易实证分析 [J].企业技术开发,2007,(1):76-77.

[6]杨海艳,陈晓川.台湾贸易问题与对策分析[J].中国经贸,2007,(11):56-59.

[7]刘李鹏.海峡两岸贸易结构和发展趋势分析[J].中国商贸,2010,(25):205-206.

[8]戴淑庚,曾维翰.大陆台商投资集中地区与台湾贸易之就业效应研究 [J].商业研究,2011,(6):187-191.

[9]蒋含明,李非.大陆与台湾地区贸易成本的测度及影响因素分析──基于1995~2010年省际面板数据的实证研究 [J].国际经贸探索,2012,(9):66-74.

[10]黄穗光.粤东地区对台湾贸易中的问题及对策[J].惠州学院学报(社会科学版),2013,(4):50-54