学前融合教育教师发展状况的个案研究

2015-06-16李晓燕张玉敏

李晓燕 张玉敏

【摘要】研究者运用口述史研究方法,对一名在幼儿园从事学前融合教育工作17年的资深教师进行了个案研究,以了解其职业发展状况。研究发现,作为一名长期从事学前融合教育工作的教师,W既积极服从领导安排,又消极依赖制度支持;W在开展融合教育的过程中面临资源短缺、与利益相关者沟通不畅、得不到专业认可、行政支持不足四类问题,其中沟通不畅和得不到专业认可是其最感失落的方面;W的专业发展周期受政府影响较大,有时也受第三方,包括科研机构、民间评价机构等的影响。

【关键词】学前融合教育;教师;口述史

【中图分类号】G615 【文献标识码】A 【文章编号】1004-4604(2015)05-0023-06

世界特殊教育发展的总体趋势是由隔离走向融合。〔1〕我国的特殊教育虽然起步较晚,但一直尝试在较高的起点上开展相关工作。1994年,世界特殊需要教育大会发布了倡导全纳、融合理念的《萨拉曼卡宣言》,随后,上海市在各区分别建立了一所开展融合教育的幼儿园。至2011年底,我国京沪两地共设有百余所开展融合教育的公立幼儿园,〔2〕主要形式是在幼儿园中设立特殊班,对特殊儿童开展半融合或全融合教育。半融合教育是指,特殊儿童大部分时间在特殊班,一小部分时间与普通儿童一起学习和游戏。全融合教育是指,特殊儿童大部分时间在普通班,一小部分时间接受特殊班教师的个别化指导。特殊班教师需兼有学前教育与特殊教育背景。因此,对特殊班教师的发展状况进行研究,可以管中窥豹,了解我国学前融合教育的发展状况。

目前关于从事学前融合教育的特殊班教师专业发展状况的研究很少。已有研究或从理论上进行建构,〔3-5〕或通过小范围问卷调查及访谈了解现状。〔6-13〕由于脱离了真实的教育现场,这些研究对于我们了解从事学前融合教育特殊班教师的专业发展状况还远远不够。

为此,本研究运用口述史研究方法,对一名在幼儿园从事学前融合教育工作17年的资深教师W进行了个案研究。L园属于上海市首批开展融合教育的幼儿园之一,W是L园的首位特殊班教师,且从该园办园之初工作至今。她在特殊班执教的17年,也是上海市学前融合教育从无到有的17年。通过对W口述史的分析,本研究试图探讨:我国学前融合教育在宏观政策与微观实践层面上是如何运行的,微观实践层面上的教师个人境遇受到宏观政策的何种影响,从而细致真实地揭示我国学前融合教育教师专业发展的生态环境,以期为今后的研究提供借鉴。

一、研究方法与过程

(一)口述史材料的获得

研究者对W进行了非结构性访谈,请其自然随意地对自己的工作情况,包括选择这个职业的原因、从业过程中遇到的困难、自己的职业规划和职业期待等加以口述。访谈共进行了三次,每次3小时。在整理口述材料时,研究者剔除与访谈主题无关的内容后,逐字转录,有疑问之处通过与W电话沟通加以澄清。

(二)口述史材料的验证

研究者对材料中的主要事实、当事人的态度、当事人对其他事实的推测等尽可能进行验证。在园长的支持与配合下,研究者查阅了幼儿园最近一年半的档案,内容涉及人事、评估、课程等方面,再将W所述内容与之相比照,看同时段的相关事件是否对应。研究者还对园内特殊儿童进行了为期40天的观察,并对W在谈话中出现的“突然强调”“语言停滞”“前后不一”等现象进行分析与核实。通过几种比较方法,研究者发现,W的表述真实可信。

(三)口述史材料的分析

本研究采用协商一致的质的研究方法(Consensual qualitative research)。〔14〕这一研究方法的最大特点是,材料分析由小组成员共同完成,所有决定也由小组成员在充分协商、达成一致后作出,因此可有效避免单个研究者的局限性,并体现出多视角研究的特点。

材料分析工作由4人研究小组共同完成,分三步展开:首先,将文本中与W工作相关的信息划分为几个域(Domain,即话题范围)。其次,从每个域的信息中提炼出几个核心特征,并提取相应的主要语句。最后对核心特征以及体现相应核心特征的主要语句进行交叉分析,进一步找出其中蕴含的共同主题,分析各域、各特征之间的关联,形成研究结果。

二、研究结果与分析

(一)W的职业人格分析

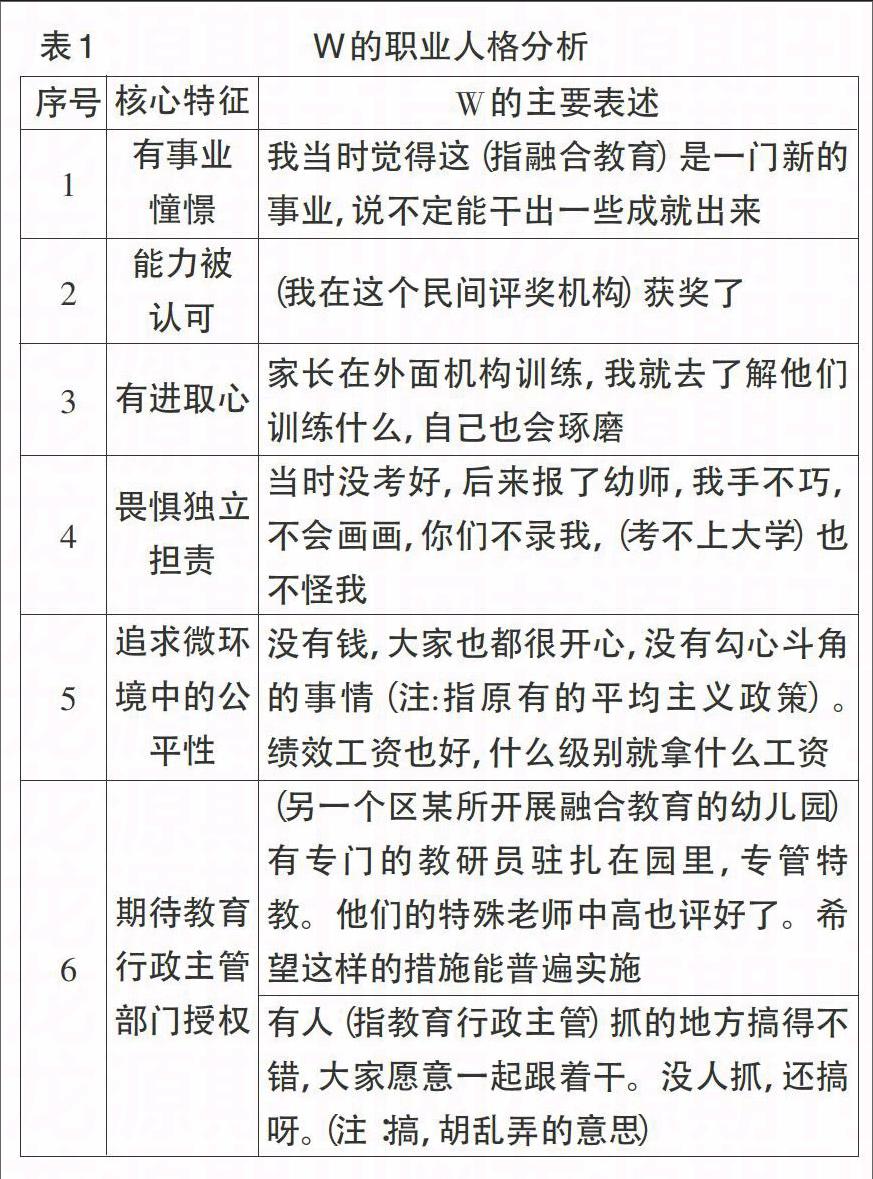

结合访谈记录及材料分析结果(详见表1),研究者发现,W是学前融合教育行政管理的积极合作者与依赖者。在回忆选择幼儿师范专业志愿的原因时,W表现出一定的畏惧独立担责心理。在描述工作情况时,W常以微环境中的公平性加以衡量,很少从个体角度进行解释,将自己“隐”于集体,将责任“归”为集体,这与她畏惧独自担责的心理是一致的。一方面,W在面对新事物时能接受挑战。她在领导鼓励下参加了有关比赛并获得一等奖后,“觉得自己从此不是在‘混了”。另一方面,“隐”于集体的习惯性思维使她认为,没有集体的支持,个人力量很微弱。她认为,如果上级行政部门不重视幼儿园的融合教育工作,“自己搞也是白搞”,希望“上面能带着大家干”。访谈分析说明,W是愿意投身融合教育事业的,同时也比较依赖权威。

值得注意的是,W在访谈中提到,“我(以前)没有这种(注:指有策略地展示自己的工作成果)意识,但在总结工作时,听到C老师谈科研,A老师谈家长工作,就想,以后我也要有特色,我要用数据来反映工作成果”。这与她前面提及的“做了也是白做,反正上面(注:指教育行政主管部门)看不懂”是矛盾的。这种矛盾反映出,W对于自己一直从事的融合教育工作产生了反思的萌芽。她开始考虑,在行政影响因素之外自己能主动做点什么。虽然W本人尚未完全知觉自己的转变,但这种萌芽可能正是W专业成长的转机。

(二)工作史横切面分析:W工作中的“重要他人”

本研究主要通过分析W在访谈中提及的“重要他人”,对W的工作史横切面进行剖析。研究者将W在谈工作时提及5次以上的人列为“重要他人”。W工作中的“重要他人”主要包括:本班搭档、普通班搭档(注:指在固定时段接待特殊儿童到普通班学习与生活的普通班教师)、教育行政主管、园长、专家(注:与本园有课题合作或培训指导的大学教师)、同行从业者(注:通常指本市其他区的融合教育教师)、幼儿家长。这些“重要他人”及与他们的种种关联,构成了W融合教育工作的环境。

单从W开展融合教育工作的“重要他人”体系构成来看,这个体系里有领导、专家、搭档、同行。在某些行政部门的文件中,他们的作用被推论为,“以儿童发展与家庭需求为抓手,以行政为领导,以科研为助力,形成一个以融合教育大环境中的特殊班教育为主体,特殊班教师为骨干,融合教育小环境中的普特合为补充的学前融合教育格局”。那么,W开展融合教育工作的“重要他人”体系是否真的形成了这样一个格局?这些“重要他人”是否发挥了应有的作用?

根据W的叙述,并结合表2来看,W开展融合教育工作的“重要他人”体系中,存在着从业人员或资源匮乏、行政支持不足、沟通不畅、专业认可不足四类问题。这些问题相互之间是相关的,即某个问题的解决可以带动其他状况的改善。例如,该园开展了有关幼儿社会性发展的课题研究,原本不太关注特殊儿童的普通班教师,通过参与课题研究后意识到,普通儿童也能从普特儿童融合教育中受益,她们在之后的教育教学中也就会尽可能地为普特儿童融合教育工作尽一己之力。再如,该园课题研究成果给所在区带来了荣誉,吸引了区教育行政主管前来参加课题相关会议,行政主管部门由此关注起该园普特儿童融合教育工作的开展。这为该园向上级教育行政部门申请合理的资源或政策支持提供了可能。

(三)工作史纵切面分析:W职业发展周期分析

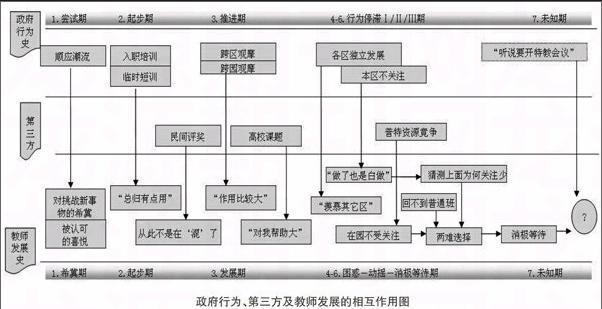

研究者通过对W职业发展周期的分析,剖析其工作史的纵切面。研究者将W谈到的,自L园开园以来对幼儿园直接产生影响的政府部门的行为、W个人的职业发展和第三方的行为,按时间顺序加以排列,并进行对比研究(详见下图)。可以发现,教师个人所体验到的职业发展周期,与政府行为有很大关系,同时也受第三方,包括科研机构、民间评价机构的影响。由于幼儿园融合教育师资较稀缺,融合教育教师的个人专业发展与幼儿园融合教育事业的发展密切相关。〔15〕从这个意义上说,政府行为周期与幼儿园从事融合教育的教师个人职业发展周期的对比,就是对相关政策施行与该园融合教育事业发展周期的对比。

1.教师的职业发展周期与政府行为有很大关系

教师的职业发展周期与政府行为有很大关系。由下图可以清楚地看到,随着政府行为由最初的尝试期、起步期,到推进期、行为停滞期、未知期的演变,教师的职业发展也经历了由希冀期到起步期、发展期、动摇期直至未知期的波动。例如,当政府启动融合教育、开设培训班时,W积极参与培训,并期望将自己学到的知识付诸实践。她不辞辛苦,去小区的里弄里一家一家走访,动员有特殊儿童的家庭把孩子送到幼儿园来接受融合教育;而当政府在融合教育方面进入行为停滞期时,W的职业体验由困惑到动摇,进而进入了消极等待期。

2.政府的模糊态度对教师的消极影响较大

在发觉上级行政主管部门不甚关注融合教育时,W进行了种种猜测:是因为特殊儿童康复率低?是因为自己没有较好地呈现特殊儿童的康复效果?是因为上级对融合教育没信心,不了解,抑或没兴趣?在猜测无果的情况下,W进入了对于职业发展的动摇期:前途渺茫,现实又不允许自己回到普通班,究竟该怎么办?

对于可能召开的特殊教育会议,W也在期待:会出台什么有利政策?会增加人员编制吗?会有人来帮助我们做特殊儿童的个别化教育吗?会有人来评估我们的工作吗?培训中提及的那些资源,我们教师能够用上吗?由于缺乏有效的沟通,得不到上级行政主管部门的明确答复,W的观念和行为也处于摇摆状态。

3.教师的职业发展周期受第三方的影响

在W的叙述中,她将“政府举办跨园观摩、高校课题研究指导、民间机构评奖”那段时期称为自己职业发展最好的时期。她所说的民间机构是上海市的一个民间的师德嘉奖机构,由享有盛望的名师担任发奖人,W获得了一等奖。这一事件对W触动很大,她甚至用“事业的高峰点”来描述这次获奖,她认为,“获得这个奖,意味着,我不是‘混这个行业了,我要兢兢业业去做这件事了”。参与与高校合作的课题研究,也在一定程度上促进了W的专业成长。这充分表明,第三方的参与很好地发挥了对融合教育教师专业发展的“重要他人”角色。

三、结论与建议

(一)研究结论

1.W对自身职业发展的定位

从W的描述来看,她在工作中是学前融合教育政策的支持者与依赖者。她希望获得职业发展,也愿意为之付出努力,但也时常依赖权威。这种思维方式有一定的普遍性。这可能与我国学前融合教育环境的总体特征有关。

2.W的融合教育工作环境存在的问题

从对W工作史的横向分析来看,W的融合教育工作环境存在着从业人员及资源匮乏、行政支持不足、沟通不畅、专业认可不足四类问题。通过进一步的分析,我们发现,沟通顺畅与获得专业认可是W最主要的需求。这与已有研究结果一致。Salend(1998)曾指出,全纳教育的成功依赖于沟通与协作的质量,以及教育、家庭和社会资源能否有效地整合。〔16〕如果说“协调”与“整合”是融合教育成功的关键,那么可以说,W的融合教育工作环境中存在着整合度较低、协调性不够的问题。

3.W的职业发展周期与政府行为、第三方的关系

从对W工作史的纵向分析来看,W所体验到的职业发展周期与政府行为有极大关系,同时也受到第三方的影响。

(二)研究建议

结合研究结论,研究者提出以下几点建议:(1)对于学前融合教育政策支持与依赖型的教师,宜多加鼓励并正面引导其积极参与。(2)学前融合教育教师的工作环境协调与整合程度有待提升。(3)政府宜提高学前融合教育相关决策的透明度,以引导教师专业发展的方向。(4)继续加强政府统筹的力度,整合多方资源,共同推进学前融合教育事业的发展。

参考文献:

〔1〕李拉.“全纳教育”与“融合教育”关系辨析〔J〕.上海教育科研,2011,(5):15-16.

〔2〕刘艳虹,等.改革开放30年北京市特殊教育发展及现状研究〔J〕.中国特殊教育,2008,(10):44-45.

〔3〕〔16〕邓猛.全纳教育的基本要素与分析框架的探索〔J〕.教育研究与实验,2007,(2):43.

〔4〕雷江华,姚洪亮.全纳教育教师资格认定制度探微〔J〕.中国特殊教育,2005,(7):42-46.

〔5〕邓猛.从隔离到全纳:对美国特殊教育发展模式变革的思考〔J〕.教育研究与实验,1999,(4):41-44.

〔6〕张燕.北京市学前特殊教育的调查与思考〔J〕.中国特殊教育,2003,(4):58-63.

〔7〕焦云红,等.河北省城市普通幼儿园学前特殊教育调查与分析〔R〕.北京:中美特殊需要学生教育大会,2004.

〔8〕王熙珍.有特殊需要幼儿随班就读研究报告〔J〕.中国特殊教育,2002,(3):25-28.

〔9〕徐胜,等.重庆市特殊儿童融合教育行动研究报告〔J〕.中国特殊教育,2006,(2):8.

〔10〕谈秀菁.特殊儿童家长选择学前教育机构的调查研究〔J〕.中国特殊教育,2007,(1):63.

〔11〕张莉.上海市幼教工作者融合教育观念调查〔J〕.幼儿教育:教育科学,2006,339/340(7/8):36.

〔12〕邓猛.特殊教育管理者眼中的全纳教育:中国随班就读政策的执行研究〔J〕.教育研究与实验,2004,(4):41-47.

〔13〕周念丽,学前融合教育的比较与实证研究〔M〕.上海:华东师范大学出版社,2009:190.

〔14〕ORLINSKY D E,RONNESTAD M H,WILLUTZKI U.Fifty years of psychotherapy process-outcome research:Continuity and change〔M〕//M J LAMBERT.(eds.)Bergin and Garfields handbook of psychotherapy and behavior change.New York: Wiley,2004.

〔15〕ZHANMEI SONG, JIAXIONG ZHU, ZHUYUN XIA,et al.The early childhood education of disadvantaged children in China〔J〕.European Early Childhood Education Research Journal,2014,(22):355.

【Abstract】Adopting oral history research method, the authors studied the case of a kindergarten teacher, who has been doing inclusion teaching for 17 years, to find out her professional development. The results show that as a teacher who has been doing inclusion teaching for many years, teacher W actively followed the kindergarten leaders and passively relied on system support; during her inclusion teaching, W faced four types of problems: shortage of resources, inefficient communication with other stakeholders, and lack of professional recognition, insufficient support from administration; inefficient communication with other stakeholders and lack of professional recognition are the two major factors that make W feel lost; Ws professional development period are more significantly influenced by government, even if it is sometimes also influenced by the third party including scientific research institute and non-government assessment organizations.

【Keywords】preschool inclusion; teacher; oral history