杨庄采煤塌陷水域沉积物中氮磷形态垂向分布特征

2015-06-15周庆红姚素平高良敏姚健健

周庆红+姚素平+高良敏+姚健健

摘要:以安徽省淮南市潘一矿杨庄采煤塌陷水域为研究对象,分析比较了10个采样点沉积物中总氮(TN)、铵态氮、亚硝态氮、硝态氮、有机氮、总磷(TP)、铝结合态磷(Al-P)、铁结合态磷(Fe-P)、闭蓄态磷(Oc-P)、钙结合态磷(Ca-P)的垂向分布特征。结果表明:杨庄采煤塌陷水域沉积物中总氮、氨氮、有机氮、TP、A1-P的垂向分布呈现出由浅层向深层逐渐减小的趋势;而沉积物中亚硝态氮、硝态氮、Fe-P、Ca-P和Oc-P的垂向分布无明显规律性;各采样点的氮磷比都小于16 ∶ 1,因而氮是塌陷水域沉积物中最主要的限制性营养元素。

关键词:塌陷水域;沉积物;氮;磷;垂向分布

中图分类号: X52 文献标志码: A

文章编号:1002-1302(2015)04-0321-03

收稿日期:2014-05-17

基金项目:国家科技支撑计划(编号:2012BAC10B02);淮南矿业集团科技计划[编号:HNKY-生态环境研究室-(2013)]。

作者简介:周庆红(1989—),女,江苏淮安人,硕士研究生,研究方向为水污染控制。E-mail:zqh890902@163.com。

大规模的煤炭资源开发造成了大面积地下采空区,形成大面积的地表塌陷水域,改变了土壤成分,破坏了原有的生态地质环境。随着矿区煤炭资源持续开采,未来还将形成更多的塌陷水体。预计到2015年,安徽省淮南市在产矿区累计塌陷面积将达29 734 hm2,其中积水面积约16 534 hm2,最大积水深度可达10 m。因此,塌陷水体的综合治理已成为矿区的主要生态环境问题,必须尽快研究和采取有效措施加以解决。 本研究以安徽省淮南市潘一矿杨庄采煤塌陷水域沉积物为研究对象,分析了沉积物中氮、磷形态分布,对矿区水体的综合利用和进一步加强采煤塌陷区的水域管理,具有可持续发展的意义[1-6]。

1 研究区概况与研究方法

1.1 研究区概况

杨庄采煤塌陷水域面积约4 km2,与淮河支流的泥河相连,泥河从该水域西南方流入、东南方流出,塌陷水域的西北方向堆放着大量煤矸石,现今已堆积成矸石山,塌陷水域周边遍布村庄、农田,整个塌陷水域被失地农民用于渔业养殖,每年都投放鱼苗,但不饲喂饵料,属自然散养型[7-10],因此选此塌陷水域具有典型性。

1.2 采样与分析方法

2012年8月,用柱状采样器采集0~10 cm的样品,布置了10个采样点(图1),以每层2 cm现场分割成5层,共得50个样品,密封保存。

沉积物样品自然风干后,用锤子压散,研钵研磨后过100目筛,贮存备用。测定方法:总氮(TN)采用凯氏消煮法,铵态氮、亚硝态氮和硝态氮采用氯化钾溶液提取-分光光度法,总磷(TP)用酸溶-钼锑抗分光光度法,铝结合态磷(Al-P)、铁结合态磷(Fe-P)、闭蓄态磷(Oc-P)、钙结合态磷(Ca-P)

采用化学分级提取法。每个样品做3个平行样,含量用平均值表示。

2 结果与分析

2.1 沉积物中氮形态垂直分布特征

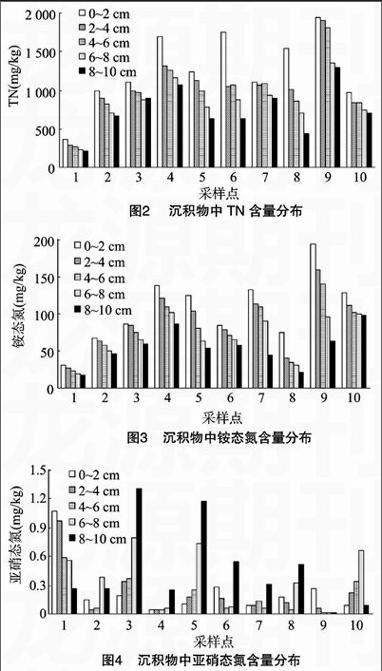

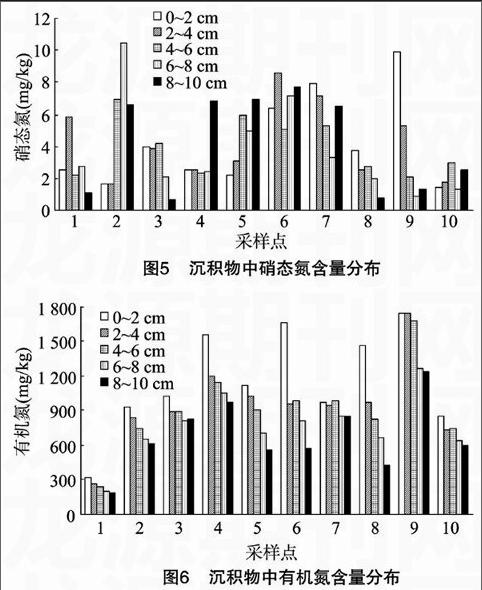

深度为0~2、2~4、4~6、6~8、8~10 cm的沉积物中TN的平均含量分别为 1 273.91、1 051.48、997.15、836.54、74169 mg/kg,呈现出由浅层向深层逐渐减少的趋势,各采样点的TN含量都随沉积物深度的增加而不断减少(图2)。各层沉积物中铵态氮的平均含量分别为106.48、90.31、79.96、68.14、54.77 mg/kg,呈现出由浅层向深层逐渐减少的趋势,各采样点的铵态氮含量都随沉积物深度的增加而不断减少(图3)。由于沉积物表层与水体直接接触,微生物的种类较多、活性较强,在微生物作用下,有机氮经硝化作用转化为铵态氮的量较深层的多,因而,沉积物中的铵态氮可以呈现出随沉积物深度的增加而不断减少的趋势。各层沉积物中亚硝态氮的平均含量分别为0.26、0.22、0.18、0.37、0.46 mg/kg,各点垂向分布含量略有不同,但没有明显的层次性,没有明显的规律(图4)。各层沉积物中硝态氮的平均含量分别为4.23、4.24、397、3.73、4.09 mg/kg,各点垂向分布含量随沉积深度有升有降,没有明显的规律(图5)。各层沉积物中有机氮平均含量分别为1 162.96、956.71、913.03、764.30、682.36 mg/kg,呈现出由浅层向深层逐渐减少的趋势,各采样点的有机氮含量也随沉积物深度的增加而不断减少(图6)。

2.2 沉积物中磷形态垂直分布特征

深度为0~2、2~4、4~6、6~8、8~10 cm的沉积物中TP的平均含量分别为345.54、302.63、264.06、234.76、

225.86 mg/kg,呈现出由浅层向深层逐渐减少的趋势,且在各采样点TP的垂向分布特征为由表层向深层逐渐递减(图7)。各层沉积物中Al-P的平均含量分别为73.43、58.16、4445、37.44、32.35 mg/kg,呈现出由浅层向深层逐渐减少的趋势;除了个别采样点(P2、P3和P7),Al-P在沉积物中的垂向分布大体上呈现出由表层向深层逐渐减少的趋势(图8)。因为沉积物中Al-P活性较高,释放强度在氧化还原条件的影响下,其在接近上覆水的沉积物表层,沉积环境相对好氧的状态下,Al-P 的“形成—释放—扩散”作用较显著,在沉积物表层与上覆水体的不断交换中,造成了沉积物表层中Al-P的含量较高。各层沉积物中Fe-P的平均含量分别为6722、4876、34.86、28.17、25.15 mg/kg,各采样点垂向分布含量有增有减,规律不明显(图9)。各层沉积物中Ca-P的 平均含量分别为98.09、84.67、82.48、78.97、70.99 mg/kg,呈现出由浅层向深层逐渐减少的趋势,但各点垂向分布含量有升有降,变化不大,无明显规律(图10)。各层沉积物中Oc-P的平均含量分别为30.91、24.11、20.08、22.33、21.10 mg/kg,各点垂向分布含量有增有减,规律不显著(图11);因为Oc-P的含量与钙的沉积相关,在非强烈的还原条件下很难释放,性质相对比较稳定。endprint

2.3 氮磷比

Redfield比值“N ∶ P=16 ∶ 1”经常被应用于评价水体的限制性营养元素。当Redfield比值>16时即为磷限制,当Redfield比值<16时即为氮限制[11]。本研究运用“N ∶ P=16 ∶ 1”

作为界限,来判断杨庄采煤塌陷水域沉积物各采样点的限制因子。由采样点沉积物中氮磷的物质的量之比(表1)可以看出,各采样点和采样深度的氮磷比均小于16 ∶ 1,因此杨庄采煤塌陷区水域各采样点的限制因子均为氮。

表1 采样点沉积物中氮磷的物质的量之比

沉积物

深度(cm)

各采样点沉积物中氮磷的物质的量之比

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 平均值

0~2 2.88 5.07 6.91 10.56 7.35 10.25 7.37 12.64 11.89 6.64 8.16

2~4 2.42 4.83 7.19 9.43 9.13 7.42 8.04 9.54 12.61 6.69 7.73

4~6 2.41 4.92 8.49 10.82 10.60 8.55 9.78 9.05 13.47 7.26 8.53

6~8 2.07 4.80 8.15 10.39 8.90 7.41 8.34 8.64 11.46 6.45 7.66

8~10 2.36 4.17 8.45 10.85 7.21 5.52 8.09 5.74 13.57 7.15 7.31

平均值 2.43 4.76 7.84 10.41 8.64 7.83 8.32 9.12 12.60 6.84

3 结论

在0~10 cm的沉积深度内,杨庄采煤塌陷水域沉积物中总氮、铵态氮、有机氮的垂向分布特征呈现出由浅层向深层逐渐减少的趋势;而沉积物中亚硝态氮与硝态氮的垂向分布无明显规律性。

在0~10 cm的沉积深度内,杨庄采煤塌陷水域沉积物中TP、Al-P的垂向分布特征呈现出由表层向深层递减的趋势;而沉积物中Fe-P、Ca-P、0c-P的垂向分布无明显规律性。

在0~10 cm的沉积深度内,各采样点的氮磷比都小于Redfield比值,因而氮是杨庄采煤塌陷水域沉积物最主要的限制性营养元素

参考文献:

[1]李如忠,李 峰,周爱佳,等. 巢湖十五里河沉积物氮磷形态分布及生物有效性[J]. 环境科学,2012,33(5):1503-1510.

[2]王 佩,卢少勇,王殿武,等. 太湖湖滨带底泥氮、磷、有机质分布与污染评价[J]. 中国环境科学,2012,32(4):703-709.

[3]陈永川,汤 利. 沉积物-水体界面氮磷的迁移转化规律研究进展[J]. 云南农业大学学报,2005,20(4):527-533.

[4]方文惠,桂和荣. 矿区塌陷塘营养状况及相关分析[J]. 能源环境保护,2005,19(5):60-64.

[5]岳维忠,黄小平,孙翠慈. 珠江口表层沉积物中氮、磷的形态分布特征及污染评价[J]. 海洋与湖沼,2007,38(2):111-117.

[6]陈 军,徐 俊,陈永红,等. 淮河淮南段底泥氮磷垂直分布研究[J]. 人民长江,2008,39(2):73-75.

[7]卓利玲,高良敏,陈晓晴. 煤矿塌陷水域底泥中氮磷分布及其与上覆水体的相关性[J]. 贵州农业科学,2013,41(4):72-75.

[8]Glid R N,Gundersen J K. Effect s of the benthic diffusive boundary layer imposed by microelectrodes[J]. Limnology and Oceanography,1994,39(2):462-467.

[9]谭 镇. 广东城市湖泊沉积物营养盐垂直变化特征研究[D]. 广州:暨南大学,2006.

[10]冯娜娜. 淮南潘谢塌陷区底泥养分空间分布特征研究[D]. 淮南:安徽理工大学,2012.

[11]Jensen H S,Kristensen P,Jeppesen E,et al. Irone phosphorus ratio in surface sediment as an indicator of phosphate release from aerobic sediments in shallow lakes[J]. Hydrobiologia,1992,235:731-743.endprint