不同秸秆翻土还田量对土壤养分及玉米产量的影响

2015-06-15王丽学王晓禹

王丽学+王晓禹

摘要:为了研究不同秸秆翻土还田量对土壤养分、玉米产量的影响,分别设置玉米秸秆还田量(即覆盖量)为3 680、4 907、6 133、7 360、8 567 kg/hm2,加上对照共6个处理。结果表明,土体内有机质含量在15~30 cm土层比 0~15 cm 土层略低;秸秆翻埋还田处理的氮、磷、钾含量要明显高于对照;在玉米生长的中后期,随着还田量的增加,土体内氮、磷、钾含量均有提高。由结果可知,玉米秸秆最优覆盖量为6 133 kg/hm2,此时玉米产量达到8 831 kg/hm2。

关键词:玉米;秸秆翻土还田量;土壤氮、磷、钾;产量

中图分类号: S365;S513.04 文献标志码: A

文章编号:1002-1302(2015)04-0312-03

收稿日期:2014-09-10

基金项目:教育部留学回国人员科研启动基金(编号:教外司留[2010]1174号)。

作者简介:王丽学(1964—),女,辽宁沈阳人,博士,教授,博士生导师,研究方向为水资源开发利用与管理。E-mail:wlx1964@163.com。

中国是世界秸秆产量大国[1],并且随着农业综合生产能力提高,年产秸秆数量不断提高。中国玉米秸秆资源丰富,年产量达29 100万t,是各种作物秸秆数量中最大的,占中国作物秸秆总量的38.2%[2],具有十分可观的利用前景。大量研究表明,秸秆长期施入农田,可以改善土壤理化性状,增加土壤有机质和氮、磷、钾等养分[3],从而影响下茬作物生长发育和产量[4]。由于影响秸秆还田效益的重要因素之一就是秸秆还田量(即覆盖量),还田量的大小直接影响土壤的保湿效果和作物的生长发育及产量,本试验旨在通过比较不同的秸秆还田量研究沈阳地区草甸土玉米的最优秸秆覆盖量。

1 材料与方法

1.1 试验材料与试验区概况

试验材料为本试验区内种植的玉米(沈农15号)及其所产秸秆,玉米5月初播种,9月末收获。 本试验于2013—2014年在沈阳农业大学水利学院综合试验基地进行,该基地位于辽宁省沈阳市沈河区(44°26′24″N,123°16′12″E),平均海拔44.7 m,属丘陵地带,地面不平;土壤主要为草甸土,土层深厚,保水、保土、保肥效果较好,平均土壤容重为1.37 g/cm;农业用水以天然降水为主要来源,水分利用率较低。试验区属旱作农业区,玉米、水稻为主要种植作物。

试验地属于温带半湿润大陆性气候,一年四季分明,温差大,冬长夏短,冬季寒冷干燥,春秋两季气温变化较快,多风少雨,夏季炎热多雨,年平均气温8 ℃,年平均最高气温13 ℃,年平均最低气温3 ℃。全年无霜期155~180 d;年降水量400~500 mm,受到季风的影响,降水主要集中在8—9月,约占全年降水总量的75%。

1.2 试验方法

本试验共设6个处理,3次重复,具体试验处理方法见表1。

表1 试验处理方法

处理 操作方法

传统耕作(CT) 秋收后去玉米茬并移走秸秆,翻耕耙地,次年起垄播种玉米

秸秆覆盖1(JF30)

秋收后去玉米茬,秸秆粉碎成3~5 cm碎段拌入10~20 cm浅松土壤耕作层内,拌入量为3 680 kg/hm2,次年春季起垄播种玉米

秸秆覆盖2(JF40)

秋收后去玉米茬,秸秆粉碎成3~5 cm碎段拌入10~20 cm浅松土壤耕作层内,拌入量为4 907 kg/hm2,次年春季起垄播种玉米

秸秆覆盖3(JF50)

秋收后去玉米茬,秸秆粉碎成3~5 cm碎段拌入10~20 cm浅松土壤耕作层内,拌入量为6 133 kg/hm2,次年春季起垄播种玉米

秸秆覆盖4(JF60)

秋收后去玉米茬,秸秆粉碎成3~5 cm碎段拌入10~20 cm浅松土壤耕作层内,拌入量为7 360 kg/hm2,次年春季起垄播种玉米

秸秆覆盖5(JF70)

秋收后去玉米茬,秸秆粉碎成3~5 cm碎段拌入10~20 cm浅松土壤耕作层内,拌入量为8 567 kg/hm2,次年春季起垄播种玉米

本试验共有6个处理,每个处理设3次重复,每个试验小区长6 m、宽3 m,供试玉米种植行株距为0.55 m×0.45 m,秸秆传统覆盖量分别为3 680、4 907、6 133、7 360、8 567 kg/hm2。这是按照2013年秋季每株玉米秸秆质量230 g、每个3 m×6 m 的测区96株玉米计算的,还田量按照全部覆盖量的30%、40%、50%、60%、70%计算。

2 结果与分析

2.1 不同秸秆翻土还田量对土壤养分的影响

玉米播种时土壤、秸秆养分的情况见表2,可以看出两者

表2 土壤、玉米秸秆的养分情况

类型 碳

(g/kg) 氮

(g/kg) 磷

(g/kg) 有效磷

(mg/kg) pH值 碳氮比

土壤 6.8 0.96 0.28 8.4 7.7 9.3

秸秆 76.4 3.20 0.41 — 8.2 21.4

的养分构成存在较大差别。

2.2 土壤有机质的动态变化

土壤有机质含量与土壤肥力水平是密切相关的,土壤有机质经矿质化过程释放大量的营养元素,为植物生长提供养分,有机质的矿质化过程分解产生的CO2是植物碳素营养的重要来源。

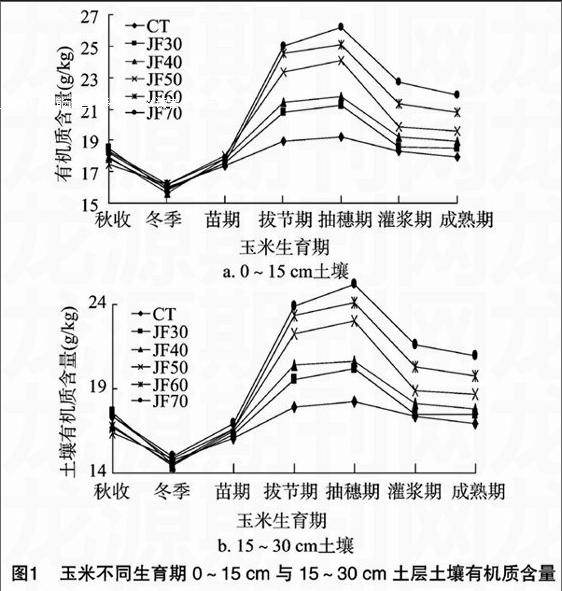

由图1可以看出,在玉米的整个生育过程中,每个处理有机质含量的变化过程基本呈”下降—上升—轻微下降“的趋势。在玉米生长过程中,越冬时期的有机质含量出现下降趋势,各处理下降的幅度差不多;在秋收—越冬—苗期,各处理的土壤有机质含量差不多;土壤有机质含量在冬季达到最低值,在苗期随着气温的回升,秸秆腐解速率加快,此时玉米生长缓慢,出现了有机质含量的上升,在玉米的拔节期有机质含量上升明显,在抽穗期有机质含量达到最高值;随着玉米加速生长以及结果的需要,土壤中有机质含量出现了不同程度的下降。0~15 cm土层,在玉米生长期随着秸秆量的提高,有机质含量也随着上升,有机质含量排序为JF70>JF60>JF50>JF40>JF30>CT;15~30 cm土层的土壤有机质变化趋势与0~15 cm处相同,每个处理的有机质含量比0~15 cm土层低1 g/kg左右。endprint

这些结果表明,土壤有机质含量在玉米休闲期内变化并不大;随着气温和地温的升高,土壤内秸秆开始被微生物分解,土壤有机质含量升高。随着作物的生长,在玉米生长的中后期,土壤有机质含量略有降低的趋势。整体而言,在玉米整个生育期,随着秸秆覆盖量的提高,有机质含量增加;随着土壤深度的加大,有机质含量降低。

2.3 玉米生育期不同阶段土壤氮、磷、钾的变化

植物体内的氮、磷、钾均从土壤中吸收,而土壤中氮、磷、钾的含量受耕作模式和时期的影响,变化较大。秸秆拌土内覆盖,能够直接有效地影响土体内氮、磷、钾含量,从而影响玉米的生长和产量;玉米在不同的生育期,土壤内的氮、磷、钾含量也是不同的。

从表3可以看出,玉米苗期CT处理的土壤氮、磷、钾含量均低于秸秆覆盖处理。从JF30到JF50处理,随着秸秆覆盖量的提高,氮、磷、钾含量也随着增加,但是JF60、JF70处理比JF50处理的土壤全氮、全磷、全钾含量略有降低。JF30处理的土壤全氮含量是CT处理的1.4倍,而碱解氮含量是CT处理的3.6倍,JF60处理碱解氮含量是CT处理的8.8倍,差异明显。从土壤全磷含量看出,有秸秆拌入土体处理要明显高于CT处理,各秸秆覆盖处理中除了JF30处理略低以外,其他处理的差异并不明显;有效磷含量的变化趋势跟土壤全磷相似。土壤全钾、速效钾的含量与全磷、有效磷含量类似。整体上看出,土壤钾含量要高于氮、磷含量,氮、磷含量相差不大。

表3 玉米苗期土壤氮、磷、钾含量

g/kg

处理 土壤

全氮 碱解氮 土壤

全磷 有效磷 土壤

全钾 速效钾

CT 2.772 0.116 3.544 0.031 9.385 0.063

JF30 3.934 0.423 4.225 0.048 10.824 0.075

JF40 4.219 0.624 4.526 0.053 11.136 0.078

JF50 4.826 0.964 4.823 0.057 11.484 0.081

JF60 4.730 1.021 4.737 0.062 11.253 0.084

JF70 4.657 0.832 4.663 0.059 11.165 0.082

由表4可以看出,在玉米拔节抽穗期,CT处理土壤氮、钾含量与苗期相比略有下降,但是下降幅度并不大,下降的原因是作物的生长需要这些元素,而CT处理在消耗,未能得到补充。在这一时期,整体上看,土壤全氮、碱解氮、全磷、有效磷、全钾、速效钾含量整体的变化趋势是JF70处理>JF60处理>JF50处理>JF40处理>JF30处理>CT处理。这能反映在这一时期随着气温和地温的升高,土体内微生物活力明显增强,随着碎秸秆拌入土体内的量增加,土体内的氮、磷、钾各项指标都有所增加。其中各秸秆处理拔节抽穗期比苗期的土壤全氮含量平均增加 0.6 g/kg 左右,碱解氮含量平均增加 0.1 g/kg 左右;土壤全磷含量上升得较明显,其中JF70处理上升最多,上升了 2.56 g/kg,其他处理也略有上升,但是上升得并不明显,CT处理上升得最小,仅上升了0.1 g/kg,有效磷的变化趋势与全磷相同;除了CT处理全钾含量比苗期降低0.355 g/kg以外,JF30处理比苗期增加0.71 g/kg,JF40处理增加了0.823 g/kg,JF50处理增加了1.20 g/kg,JF60处理增加了 1.771 g/kg,JF70处理增加了2.292 g/kg。还可明显看出,随着土壤秸秆拌入土体量的增加,土壤全钾增加明显。速效钾的趋势与全钾相同。

由表5可以看出,在玉米灌浆期和成熟期土体内氮、磷、钾的含量有所降低,这是由于玉米在这一时期生长得较快,玉米的生长消耗了土体内的氮磷钾,土体内的营养元素没有得到多余的补充,玉米秸秆在玉米拔节和抽穗期就已经分解得差不多了,尤其是CT处理下降最严重,恰恰能够说明这一点。

表4 玉米拔节抽穗期土壤氮、磷、钾含量

g/kg

处理 土壤

全氮 碱解氮 土壤

全磷 有效磷 土壤

全钾 速效钾

CT 2.491 0.104 3.645 0.034 9.030 0.057

JF30 4.530 0.531 5.636 0.059 11.531 0.084

JF40 4.817 0.712 5.961 0.064 11.959 0.089

JF50 5.104 0.859 6.489 0.069 12.680 0.095

JF60 5.325 1.050 6.967 0.073 13.024 0.105

JF70 5.653 1.232 7.227 0.077 13.457 0.112

表5 玉米灌浆成熟期土壤氮、磷、钾含量

g/kg

处理 土壤

全氮 碱解氮 土壤

全磷 有效磷 土壤

全钾 速效钾

CT 2.031 0.084 2.916 0.027 7.575 0.049

JF30 4.239 0.462 5.315 0.053 10.320 0.078

JF40 4.576 0.603 5.426 0.060 10.860 0.083

JF50 4.933 0.740 5.920 0.064 11.586 0.090

JF60 5.151 0.944 6.439 0.069 12.113 0.097endprint

JF70 5.358 1.232 6.857 0.073 12.594 0.103

含量整体变化的趋势仍然是JF70处理>JF60处理>JF50处理>JF40处理>JF30处理>CT处理,随着秸秆拌入土体内量有规律地增加,土壤养分元素增加也比较均匀,这能够充分说明秸秆拌土覆盖的优越性;土壤氮、磷、钾在玉米整个生育期呈现增—降的趋势,在玉米拔节抽穗期达到峰值。

2.4 不同秸秆翻土还田量对玉米产量的影响

由表6可以看出,穗长最大值出现在JF50处理中,最小值出现在CT处理中,这与长势特征一致;而行粒数与穗长成正比,也是JF50处理最多;穗行数、行粒数能够反映玉米单穗籽粒数量的多少,其中穗行数为JF40处理>JF50处理>JF60处理>JF30处理>JF70处理>CT处理,行粒数为JF50处理>JF70处理>JF30处理>CT处理>JF40处理>JF60处理。玉米的秃尖可以致使玉米减产、单穗玉米的粒数减少,由表6可见,玉米的秃尖长在各处理之间没有明显的规律。在玉米的穗长方面,秸秆还田处理要明显比对照长,其中JF50处理比CT处理穗长长21.5%,秸秆还田处理中最长的JF50处理要比最短的JF30处理长1.57 cm。百粒质量是能够体现玉米种子充实程度的一项指标,最能体现玉米的品质,玉米的百粒质量排序为JF50处理>JF60处理>JF40处理>JF70处理>JF30处理>CT处理,这与穗长的变化趋势相同,其中JF50处理要比CT处理高11.1%,比JF30处理高5.46%。玉米的空秆有2种情况,一种是先天性不育空秆,另一种是稳定性空秆。造成空秆的原因很多,如种植过密、通风透光不良以及营养物质跟不上等,而玉米的空秆率直接影响玉米的产量。由本试验结果看出,玉米的空秆率随着秸秆还田量的增加而提高,秸秆处理要高于对照。

表6 不同秸秆翻土还田量对玉米产量影响

处理 穗长

(cm) 秃尖长

(cm) 穗粗

(cm) 穗行数

(行) 行粒数

(粒) 百粒质量

(g) 空秆率

(%) 籽粒产量

(kg/hm2)

CT 18.95 1.68 5.20 16.04 34.25 29.38 13.2 6 539

JF30 21.46 2.16 5.41 16.35 34.27 30.96 14.8 7 426

JF40 22.54 3.24 5.53 16.85 33.14 31.25 15.2 8 150

JF50 23.03 2.29 5.57 16.70 35.21 32.65 16.0 8 831

JF60 22.72 2.81 5.60 16.52 31.26 31.49 16.3 8 442

JF70 21.48 2.36 5.64 16.12 34.87 31.06 16.5 7 848

对不同处理下玉米的产量进行分析,从整体上来看,不同处理方式对玉米产量的影响不同,CT处理的产量最低,为 6 539 kg/hm2,JF50处理的产量最高,为8 831 kg/hm2,后者比前者高35.1%。产量从高到低排序为JF50处理>JF60处理>JF40处理>JF70处理>JF30处理>CT处理。JF50处理比JF60处理高4.6%,JF60处理比JF40处理高3.6%,JF40处理比JF70处理高3.8%,JF70处理比JF30处理高57%,JF30处理比CT处理高13.6%。可以看出,秸秆切碎翻埋还田有助于提高玉米产量,但是秸秆还田量并不是越多越好,应该适量。试验结果表明,秸秆切碎翻埋处理秸秆量在6 133 kg/hm2时,也就是JF50处理对玉米产量的提高效果最为明显。

3 结论

在玉米整个生育期,土壤有机质含量处于“下降—上升—轻微下降”的趋势,土体内15~30 cm土层土壤有机质含量略低于0~15 cm土层。从秋收到冬季下降,从冬季到抽穗期,有机质有明显上升趋势,上升的幅度减缓,其中抽穗期为土壤有机质的最高峰。

土体内氮、磷、钾随着玉米生育期的变化而变化,总体上土体内全氮要高于全磷和全钾。在玉米苗期土壤全氮、全磷、全钾以JF50处理最高,CT处理最低,这说明在玉米苗期,玉米秸秆没有完全分解。在玉米的生育中期、后期,秸秆拌入土体内的氮、磷、钾含量随着秸秆还田量的提高而增加,且秸秆还田处理要明显高于对照处理。这说明秸秆翻土还田,能够明显提高土体内的全氮、全磷、全钾、碱解氮、有效磷、速效钾的含量,从而为玉米生长提供充足的养料,也是保证玉米产量的重要前提。

JF50处理玉米产量最高,为8 831 kg/hm2,比对照高351%。产量排序为JF50处理>JF60处理>JF40处理>JF70处理>JF30处理>CT处理。有研究认为小麦秸秆还田量以4 500~6 000 kg/hm2为宜[5],玉米秸秆还田量以6 000~7 500 kg/hm2为宜[6]。玉米免耕整秸秆还田在半干旱区以 12~15 t/hm2 的产量最高[7],但是在沈阳地区,草甸土温带半湿润区玉米秸秆翻埋还田量为6 133 kg/hm2时,玉米产量达到 8 831 kg/hm2。

参考文献:

[1]王亚静,毕于运,高春雨.中国秸秆资源可收集利用量及其适宜性评价[J]. 中国农业科学,2010,43(9):1852-1859.

[2]高利伟,马 林,张卫峰,等. 中国作物秸秆养分资源数量估算及其利用状况[J]. 农业工程学报,2009,25(7):173-179.

[3]劳秀荣,孙伟红,王 真,等. 秸秆还田与化肥配合施用对土壤肥力的影响[J]. 土壤学报,2003,40(4):618-623.

[4]刘世平,陈后庆,陈文林,等. 稻麦两熟制不同耕作方式与秸秆还田对小麦产量和品质的影响[J]. 麦类作物学报,2007,27(5):859-863.

[5]逄焕成. 秸秆覆盖对土壤环境及冬小麦产量状况的影响[J]. 土壤通报,1999,30(4):31-32.

[6]杜守宇,田恩平,温 敏,等. 秸秆覆盖还田的整体功能效应与系列化技术研究[J]. 干旱地区农业研究,1994,2(2):88-94.

[7]丁玉川,王 笳,王树楼. 玉米免耕整秸秆覆盖增产效界[J]. 作物杂志,1995(5):25-27.endprint